Par Laurent QUEVILLY.

Comment

diable un enfant du pays, Auguste Sabatier, s'est-il associé

à un imprimeur d'Elbeuf pour exploiter la tourbe et la chaux

à Heurteauville ? Histoire mouvementée d'une

étonnante

entreprise...

Comment

diable un enfant du pays, Auguste Sabatier, s'est-il associé

à un imprimeur d'Elbeuf pour exploiter la tourbe et la chaux

à Heurteauville ? Histoire mouvementée d'une

étonnante

entreprise...

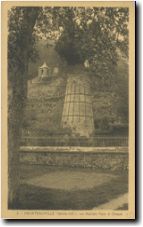

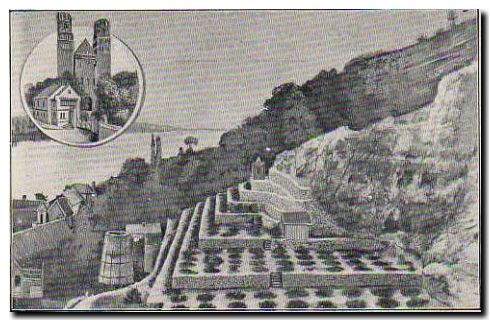

Le souvenir de cette association est encore visible dans la falaise d'Heurteauville. Ce sont ces jardins en espaliers qui dégringolent vers le bac. On les doit à ces deux hommes qui se rencontrent en 1875...

Auguste Edmond Sabatier

34 ans, demeure

alors à Yainville où il est employé

aux travaux de

la Basse-Seine. Il est né le 17 décembre 1841

dans la

section d'Heurteauville dépendant encore de

Jumièges d'Antoine Sabatier et Louise Deshayes.

A

23 ans, alors qu'il est caporal fourrier à bord de la

corvette Constantine,

à Rochefort, il met enceinte

Marie Estelle

Hervé, jeune Basque de 19 ans exerçant le

métier

de tailleuse. Pour régulariser la situation, il

faut l'autorisation du conseil d'administration de la Constantine

qui se renseigne sur l'honorabilité et les moyens

d'existence de

la jeune femme vivant chez ses parents. Sabatier épouse Marie le 8 mai

1865 à Saint-Christophe, lieu de son domicile. A temps. Car

leur premier fils

naît

un mois plus tard à Rochefort. Puis le couple quitte la

Charente-Inférieure pour s'établir en

Normandie.

Hélas, l'enfant des Sabatier mourra à

Heurteauville le 27

mars 1866, âgé de 10 mois. Antoine Sabatier,

grand-père de l'enfant, déclare la mort en mairie.

|

Antoine Sabatier, le père de notre entrepreneur, est né à Murol, dans le Puy-de-Dôme. Alors qu'il était colporteur, cet Auvergnat s'est marié en 1823 à Barneville avec Louise Deshays, sœur du garde particulier du marquis d'Etampes. On le retrouve ensuite marchand à Bourg-Achard où naissent trois garçons : Antoine, en 1825, Alphonse en 1827, Sosthène en 1829. Tous vont compter dans l'économie locale. Une fille viendra encore au monde, section d'Heurteauville en 1836, Vitalie. L'Auvergnat et son épouse sont alors dits cabaretiers. Ils le sont toujours en 1841 lorsque naît Auguste Edmond. Un ravisé ! Après quoi, Antoine Sabatier, le patriarche, délaisse son comptoir pour devenir conducteur des Ponts-et-Chaussées. |

Les frères

Sabatier Fils d'Antoine et Louise Deshayes Antoine,

né à Bourg-Achard en 1825. Il

épouse le 28 novembre 1846 à Jumièges

Rose

Hélène Fauvel., fille de cultivateurs. Ils eurent

un fils

en 1856, Antoine-Auguste, que l'on retrouvera comme vannier.

Une fille : Marie Esmeralda.

L'aîné des Sabatier est mort avant son propre

père.

Pierre-Alphonse, né à Bourg-Achard en 1827. Marié le 27 octobre 1853 au Mesnil avec Eloïse Elisabeth Duparc. Il est alors dit contremaître chez son père. Il sera arpenteur de travaux publics, puis propriétaire au Trait. Charles Sosthène, né à Bourg-Achard en 1829. Le 27 août 1854, à Saint-Paër, il épouse Alexandrine Dossier. Elle demandera le divorce en 1881 alors que son mari est dit employé de commerce sans domicile ni résidence connus. Concurrent des Sabatier, le carrier Emile Silvestre, maire d'Yainville, fit la transcription sur le registre d'état-civil. En 1858, Charles Sosthène était marin à Yainville. Il eut un fils, Charles Alexandre, diplômé des Arts et Métiers et de l'école centrale de Paris, professeur de dessin et de mécanique à l'École industrielle de Versailles. Puis il devient ingénieur-constructeur à Beauvais. En 1894, il entre à la Société métallurgique d'Onnaing comme Administrateur directeur. Décédé à Lille en février 1904. Auguste Edmond. né à Heurteauville en 1841. Vivait à Yainville, époux de Marie Estelle Hervé, il s'associa à Saint-Denis à Heurteauville. |

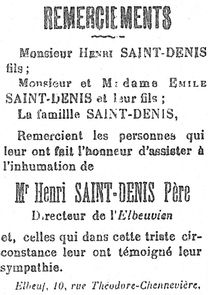

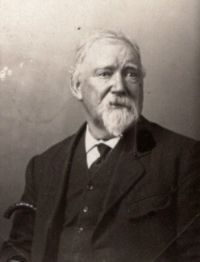

Henri Michel Saint-Denis

34 ans, demeure alors à Elbeuf.

Il

est

né

le 22 juillet

1841 à Saint-Désir-de-Lisieux, dans le Calvados.

Quand il

s'associe à Auguste Sabatier, il est imprimeur à

Elbeuf et n'a pas encore fondé son journal ni

publié ses

notices historiques. Elbeuf lui doit en revanche depuis trois ans un Petit almanach elbeuvien.

L'ancêtre de cette famille, originaire du Calvados, c'est Roger de Saint-Denis, avec particule roturière, né vers 1790. Les Saint-Denis furent jadis l'un couvreur en chaume, l'autre marchand de frocs...Les Saint-Denis sont établis dans une maison au pignon duquel se voit un énigmatique cadran solaire. Là se trouve la carrière d'Heurteauville connue de longue date.

La maison des Sabatier rachetée en 1880 par Saint-Denis qui y installera ses parents.

Le contexte...Hier encore section de

Jumièges sur la rive

gauche, Heurteauville vient d'être

érigée en

commune indépendante, le 9 octobre 1868. Louise

Désirée Deshayes, l'épouse d'Antoine

Sabatier,

n'aura pas connu cela car elle est

décédée le 30

septembre 1868, soit 9 jours avant l'indépendance et figure

donc

sur l'état-civil de Jumièges. Mallet, le

premier

maire, d'Heurteauville, aura pour opposant Antoine

Sabatier,

élu conseiller. Antoine Sabatier, son fils

aîné,

est alors carrier.

Puis est venue la guerre de 70, l'atterrissage d'un dirigeable, des

coups de feu... En 1871, Mallet étant

désavoué,

Antoine Sabatier est nommé second maire d'Heurteauville.

C'est

donc sous son mandat que son fils, Auguste Edmond, s'associe

à

Henri Michel Saint-Denis pour fonder une société

de

chauffourniers. Notons que le frère d'Auguste Edmond

Sabatier,

Charles, entrepreneur de travaux public, carrier, réside

à Londres en 1873 mais garde Yainville pour domicile

légal lorsqu'il achète la Broche

à Mlle

Lesain. La Broche, c'est là que s'établira

Grandchamp,

l'oncle de Maurice Leblanc puis le peintre Maurice Ray, puis Sacha

Guitry...

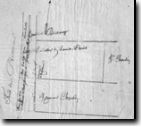

La construction du four à chaux

11

mai 1875.

Auguste Edmond

Sabatier, propriétaire, cultivateur et comptable demeurant

à Yainville demande au

préfet

l'autorisation d'édifier sur sa

propriété de Port-Jumièges un four

à

chaux et à briques. Il joint à sa demande un plan

cadastral certifié par son père de maire. Y

figurent les propriétés voisines dans un rayon de

200 mètres. Document intéressant qui nous

renseigne sur les habitants du quartier à cette

époque...

11

mai 1875.

Auguste Edmond

Sabatier, propriétaire, cultivateur et comptable demeurant

à Yainville demande au

préfet

l'autorisation d'édifier sur sa

propriété de Port-Jumièges un four

à

chaux et à briques. Il joint à sa demande un plan

cadastral certifié par son père de maire. Y

figurent les propriétés voisines dans un rayon de

200 mètres. Document intéressant qui nous

renseigne sur les habitants du quartier à cette

époque...

Le 14 mai, le préfet transmet la demande au maire d'Heurteauville en lui demandant de procéder à une enquête commodo vel incommodo. Huit jours. L'avis est publié à son de trompe ou de caisse et affichée en placards aux lieux ordinaires.

L'enquête s'ouvre le 19

mai 1875. Elle est close le 28. Le maire ajoute qu'il

ne voit aucun inconvénient au projet en renvoyant les

documents au préfet. Qui prend un arrêt habituel.

la bouche de chaque four sera disposée de manière

à ce que la flamme ne puisse être

aperçue des chemins avoisinants. Les dispositions

convenables seront prises pour que la fumée ne puisse sa

rabattre sur les dits chemins et sur les

propriétés voisines.

L'enquête s'ouvre le 19

mai 1875. Elle est close le 28. Le maire ajoute qu'il

ne voit aucun inconvénient au projet en renvoyant les

documents au préfet. Qui prend un arrêt habituel.

la bouche de chaque four sera disposée de manière

à ce que la flamme ne puisse être

aperçue des chemins avoisinants. Les dispositions

convenables seront prises pour que la fumée ne puisse sa

rabattre sur les dits chemins et sur les

propriétés voisines.

Bien avant Sabatier, sur le même lieu, un certain Lelong avait fait une demande de création de four à brique en 1833. Carrier, il venait d'Yainville où il avait été chaufournier.

Ils exploitent la tourbe

Le 10 juillet 1875, Sabatier et Saint-Denis fondent une société à leur nom. Objet : l'extraction et la vente de chaux et accessoirement des blocs et des pierres à bâtir et l'extraction de toutes carrières.

27 juillet 1875. Sabatier et Saint-Denis demandent au préfet l'autorisation d'exploiter la tourbe sur un terrain leur appartenant à la Harelle d'Heurteauville. L'ingénieur ordinaire saisi du dossier donne un précieux descriptif.

Le gîte tourbeux est d'une vaste étendue. L'épaisseur du banc est en moyenne de 3,50 m, la surface est recouverte d'une terre végétale très mince. Dans la plus grande partie du marais, le sol est à l'état de prairie. Mais dans une portion encore assez notable, et notamment au point où doit se faire l'exploitation, le sol ne produit que des bruyères et des herbes de mauvaise qualité.

Pour l'écoulement normal des eaux dans le marais, on a ouvert tout un système de fossés découpant les différentes parcelles et s'embranchant les uns aux autres. Il n'y a qu'à entretenir ces fossés pour éviter toute stagnation nuisible des eaux. La propriété Sabatier - Saint-Denis, 3 hectares, est au sud du marais, à grande distance de toute habitation. Jusqu'ici, on n'a fait que des essais sur une profondeur de 2,50 m, 3,50m de large et 4m de long. Ces essais ont été pratiqués au petit louchet, très rapidement, sans invasion des eaux. Mais Sabatier et Saint-Denis opteront plutôt pour le grand louchet perfectionné qui permettra de travailler sous l'eau et d'extraire toute l'épaisseur de la tourbe.

On a déjà essayé d'exploiter la tourbe d'Heurteauville, rappelle l'ingénieur ordinaire. Les tentatives ont jusque là échoué. Pas de débouché au combustible extrait. C'est oublier que, sous l'ancien régime, cette industrie a été plutôt prospère ici.

Sabatier et Saint-Denis exploiteront d'abord la tourbe extraite pour la cuisson de la chaux dans le four établi à peu de distance du passage de Jumièges. Et ils augmenteront leur exploitation à mesure de la consommation locale.

L'ingénieur ne voit aucune raison de s'opposer au projet des deux entrepreneurs. Mais il y a des conditions. Entretenir les canaux et financer les ouvrages d'art qui pourraient être amenés à voir le jour. Commencer l'exploitation à partir des canaux et continuer de proche en proche par des entailles rectangulaires sur toute l'épaisseur du terrain tourbeux. Effectuer les travaux d'exploitation à deux mètres au moins des voies et propriétés voisines. S'ils laissaient croupir les eaux, et par là susciteraient la formation de foyers infectieux répandant des émanations délétères, l'autorisation leur serait retirée aussitôt. Pour l'heure, elle leur est officiellement accordée. Le rapport est établi le 4 septembre, il est approuvé par le préfet le 7. Le 10, le maire notifie la décision favorable aux deux pétitionnaires

La part de chacunLe 12 septembre, Sabatier et

Saint-Denis sont dans l'étude de Maître Peschard,

sur la place de Jumièges. On reprécise l'objet de

leur société: la

cuisson, le transport et la

vente de pierre à chaux, l'extraction de la tourbe et

généralement

toutes les affaires commerciales se rattachant à la chaux.

Auguste Sabatier apporte dans la corbeille de mariage un terrain de 52 ares et 57 centiares et carrière et coteau d'une valeur de 2.000 F. Un sloop, L'Alexandrine, du port de 40 à 50 tonneaux et d'une valeur de 5.000 F. Le navire a été construit en 1870 à Yainville où il est amarré.

Saint-Denis apporte quant à lui une valeur en numéraire de 12.000 F.

Ils louent un terrain13 septembre 1875. Prosper Peschard, notaire et jeune maire de Jumièges, se rend au domicile de Monsieur Sabatier père, alors maire d'Heurteauville. Le vieux patriarche consent un bail de neuf ans et neuf moi au profit de la société Sabatier - Saint-Denis. Il court du 29 septembre prochain jusqu'au 1er juillet 1885. Le bail porte sur :

1) Une portion de terrain située à Heurteauville édifiée d'un bâtiment à divers usages.

2) La disposition des matériaux et l'occupation d'un verger se trouvant en regard, entre la grand route et le halage.

Les témoins de cet acte furent deux rentiers de Jumièges: Urbain Nicolas Lefieux et Napoléon Lucien Ledain.

Antoine Sabatier se réservait l'usage d'un bâtiment à l'angle nord-est du verger, un emplacement entre le bâtiment et la grande route pour y établir un jardin, le pâturage pour autant qu'il en resterait de libre et les fruits de toute espèce se trouvant sur le verger. Le loyer annuel fut fixé à 300 F. Ils établissent une sécherie

22 septembre 1875 : Sabatier et

Saint-Denis demandent officiellement l'autorisation

d'établir une sécherie de tourbe par le feu

à la Harelle d'Heurteauville. Le projet est

soumis à l'ingénieur des mines qui rend

un avis favorable le 22 octobre. Il s'agit simplement de construire une

étuve dans laquelle la tourbe extraite sera

séchée dans la saison où les

circonstances atmosphériques ne permettent pas la

dessiccation de la tourbe à air libre. Il ne sera nullement

procédé à la carbonisation.

22 septembre 1875 : Sabatier et

Saint-Denis demandent officiellement l'autorisation

d'établir une sécherie de tourbe par le feu

à la Harelle d'Heurteauville. Le projet est

soumis à l'ingénieur des mines qui rend

un avis favorable le 22 octobre. Il s'agit simplement de construire une

étuve dans laquelle la tourbe extraite sera

séchée dans la saison où les

circonstances atmosphériques ne permettent pas la

dessiccation de la tourbe à air libre. Il ne sera nullement

procédé à la carbonisation.

Le 25 octobre 1875, Sabatier et Saint-Denis informent le maire de leur

projet.

Entre temps, le 19 octobre 1875, Sabatier et Saint-Denis achètent une prairie de 3 hectares, 40 ares et 50 centiares appartenant à Marie Joséphine Amanda Lebourgeois, propriétaire vivant de ses revenus et demeurant au Trait. Est-ce une tante d'Hector Mallot ? On sait que la mère de l'écrivain, née Lebourgois, possédait des terres à Heurteauville. La valeur du terrain est estimée à 4.680F. On paye au comptant 1.000F.

Et c'est la dissolution !

8 mars 1876, la société est dissoute et le sloop revendu le jour-même.

Le 28 mars 1876, on versera à Mme Lebourgeois 1.480F sur les deniers de la société. Et 2.200F de complément avec des fonds empruntés à Eugène Pierre Dacher, cultivateur.

Le 6 juillet 1876, Sabatier et Saint-Denis sont de nouveau devant Maître Peschard. L'imprimeur est demeuré chargé de la liquidation qui, ce jour-là, n'est pas achevée. Sabatier lui cède tous ses droits indivis dans la portion de terrain apportée par lui et dans la grande pièce Lebourgeois. Saint-Denis en aura donc la jouissance exclusive. Il s'acquitte de la part du passif de Sabatier dans la société.

En cette année 1876, Antoine Sabatier est remplacé dans le fauteuil de maire d'Heurteauville par Eugène Bardel.

|

26 mai 1879 : à 80 ans, Antoine Sabatier, le patriarche, rend l'âme. Il avait opéré le partage de ses biens, dix ans plus tôt, le 12 janvier 1869, chez Me Bicheray. Tout en conservant l'usufruit. Voisin, l'épicier Oscar Duramé déclare le décès en mairie en compagnie du garde-champêtre, Stanislas Mauchrétien. A cette époque, le benjamin des frères Sabatier est dit commis à Yainville. Longtemps sans profession, sa femme s'est essayée un moment à la couture. A dix jours d'intervalle, le couple a eu le malheur de perdre une fille de trois ans et un garçon de six ans en novembre 78. Alors, il refont un enfant... |

Les héritiers Sabatier

Après le décès d'Antoine Sabatier, une vente mobilière eut lieu au proft de ses héritiers qui furent: Héloïse Alphonsine Sabatier, femme d'Edouard Cavelier, de Routot. Alexandrine Héloïse Sabatier, femme de Gustave Théodore Savalle, du Landin. Auguste Antoine Sabatier, du Landin. Louis Aimable Sabatier, de Rouen. Rose Hélène Fauvel, veuve d'Antoine Sabatier, du Landin, tutrice de Marie Esmeralda Sabatier, sa fille mineure, Pierre Alphonse Sabatier, du Trait, Charles Sosthène Sabatier, de Londres, Auguste-Edmond Sabatier, de Yainville. Enfin Vitalis Elisabeth Varin, femme de Joseph Sulpice Dubos, de Saint-Ouen le Mauger. |

En août 1879, séparée de corps et de

biens d'avec

Sosthène Satabier, de Londres, la Jumiégeoise

Pauline

Alexandrine Dossier vend à Achille

Désiré

Poullain-Granchamps, alors à Rouen, un hectare de terres en

labour à Yainville...

Le 15 février 1880, Sabatier et Saint-Denis se retrouvent encore devant Maître Peschard. Sabatier vend à son ancien associé :

1) sa propriété de Port-Jumièges composée de maisons d'habitation, caves, écuries, hangar, four à pain et pressoir vers le halage, vergers plantés d'arbres fruitiers et terrain en coteau également planté d'arbres fruitiers (cadastrés de 1444 à 1452, section D) contenant environ 69 ares, 83 centiares, bornée au nord M. Duramé, au sud M. Bardel, à l'ouest la forêt de Brotonne et par les premières possessions de Saint-Denis, à l'est la Seine et le halage et entre deux la route du bac au Landin.

2) une prairie au triage de la Couturelle et un grand pré (N° 1018), contenant 37 ares, 10 centiares, bornés à l'ouest par Deconihout, d'autre côté par Vauquelin, au sud par Alphonse Sabatier et les héritiers Lefebvre.

3) Un pièce de terre au triage du Hamel d'un peu plus de 19 ares avoisinant la propriété de Mme Daubettsmare (?)

Les principaux immeubles appartenaient jadis à Michel Varin et son épouse, Catherine Bigot, décédés en 1831. Ils étaient passés chez Maître Leboucher, notaire à Jumièges, à leur fils, Pierre Varin, un temps cultivateur à Yainville et mort à Caudebec-en-Caux le 5 septembre 1853. Puis aux trois fils de ce dernier: Michel et Louis, deux agriculteurs du canton de Caudebec et Pierre, chef d'escadron du 3e de chasseurs en garnison à Clermont-Ferrant. Antoine Sabatier en était devenu propriétaire en 1868.

Le reste des biens vendus par Sabatier venait de la succession de sa mère, Louise Désirée Deshayes. décédée en 1868. Elle même les tenait de la succession de son père, Antoine Deshayes, agriculteur à Barneville, mort en 1824. Ses héritiers avaient versé une rente viagère à sa veuve, Louise Leprêtre. Auparavant, Antoine Deshayes avait hérité des dits immeubles de son père Pierre Deshayes.

Lors de leur vente, certains immeubles sont loués à la société Sabatier - Saint-Denis, d'autres à Oscar Duramé.

En conflit avec le maire

Le

6 février 1881, Eugène Bardel fils, maire

d'Heurteauville, saisit le préfet. Bardel ? C'est l'un

des principaux expéditeurs de bois de mine en France.

Le

6 février 1881, Eugène Bardel fils, maire

d'Heurteauville, saisit le préfet. Bardel ? C'est l'un

des principaux expéditeurs de bois de mine en France."Une exploitation de carrières à cailloux a lieu à l'aide de mines sur le territoire de notre commune au lieu-dit Port-Jumièges. L'exploitation de ce carrières qui se trouvent dans le voisinage des habitations et longent la grande route départementale ne présente pas des garanties de sécurité nécessaires pour les habitants et les passants. En conséquence, j'ai averti l'entrepreneur et le propriétaire du danger qu'offraient ces travaux qu'ils exécutent sans autorisation quelconque. Afin d'éviter les accidents qui me paraissent inévitables, je leur ai enjoint l'ordre de ne pas continuer leur exploitation avant d'y être autorisés et, néanmoins, ils n'ont pas suspendu leurs travaux..."

L'ingénieur ordinaire des Mines établit un

rapport le 18

mars 1881. Il est approuvé par son supérieur

hiérarchique.

" La

carrière en question est une exploitation de bloc et pierre

à chaux qui entame la côte de craie qui la longe

la rive

droite de la Seine et hameau de Port-Jumièges sur 30

mètres de hauteur. La plate forme de l'entaille faite par

l'exploitation dans la côte est à 10

mètres de

hauteur au dessus du sol de la voie publique voisine. Cette plate forme

a aujourd'hui 30 mètres de profondeur. Le front de taille se

trouve à 47 de la maison la plus voisine et à 57

de la

route voisine.

La roche est abattue par éboulement. On creuse à la base du front de taille une série de petites excavations faisant reposer le front de taille sur quelques petits piliers. Ceux-ci sont ensuite abattus à la poudre et toute la falaise en porte à faux s'éboule. Il faut ensuite débiter les énormes blocs produits par l'éboulement. La poudre est encore employée à cet usage.

Dans

ces conditions, le tirage à la poudre pratiqué

avec des

précautions suffisantes peut-être

effectué sans

danger. Il ne paraît pas qu'il y ait eu jusqu'ici

d'accidents,

les charges des coups de mines sont faibles (100 grammes au maximum),

les faces de craie qui doivent subir l'explosion sont recouvertes de

manière à éviter les projections

à distance

de petits blocs isolés, enfin l'orifice des trous est

placé le plus possible dans les faces tournées

vers le

front de taille.

Dans

ces conditions, le tirage à la poudre pratiqué

avec des

précautions suffisantes peut-être

effectué sans

danger. Il ne paraît pas qu'il y ait eu jusqu'ici

d'accidents,

les charges des coups de mines sont faibles (100 grammes au maximum),

les faces de craie qui doivent subir l'explosion sont recouvertes de

manière à éviter les projections

à distance

de petits blocs isolés, enfin l'orifice des trous est

placé le plus possible dans les faces tournées

vers le

front de taille.

Pareilles exploitations sont pratiquées dans toutes les carrières des rives de la Seine, sous la responsabilité des carriers et sans inconvénient. L'interdire serait interdire les carrières.

La

carrière qui nous occupe n'est pas dans des conditions

à motiver une exception.

D'un

autre

côté, le règlement des

carrières

n'assujettit pas l'exploitation à la poudre à

l'autorisation préalable, mais seulement à se

conformer

aux prescriptions qui pourraient être imposées par

l'autorité préfectorale. Dans

l'espèce, nous ne

voyons pas qu'il y en ait d'autre à imposer que celles qui

sont

journellement et nous pensons par suite qu'il n'y a pas lieu

à

intervenir par voie de prescription administrative, mais seulement par

la surveillance des travaux."

L'autorité préfectorale va donc signifier ces

conclusions au maire le 28 mars.

"Si, plus tard, il était reconnu que la sécurité publique est menacée par l'exploitation en question, je n'hésiterais pas à prendre, sur les propositions du service des mines, les mesures nécessaires pour prévenir tout danger. Vous auriez d'ailleurs, M. le Maire, à m'informer le cas échéant des constatations que la surveillance qu'il vous appartient d'opérer au cas particulier, comme magistrat municipal, vous amènerait à faire."

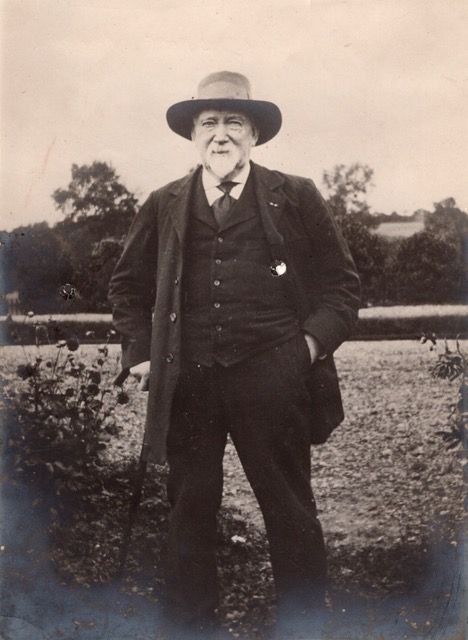

Saint-Denis fonde un journalEn septembre 1881, Auguste Sabatier est dit directeur de travaux et âgé de 34 ans lorsqu'il marie à Yainville l'une de ses nièces, Eloïse Elisabeth Sabatier. Elle est la fille de Pierre Alphonse Sabatier, entrepreneur au Trait et feue Eloïse Elisabeth Duparc. Curieusement, le père n'est pas présent mais il a donné son consentement à Me Peschard, le notaire de Jumièges. La fille Sabatier épouse un maître maçon originaire de Mayenne, Jean-Baptiste Margerie.

Auguste Edmond Sabatier (1841-1921). Sa petite fille, Raymonde Déhais, épouse Méhu, sera la secrétaire de Direction des ACSM.

9 octobre 1881. C'est la parution du premier numéro de L'Elbeuvien fondé par Saint-Denis. Il aura pour rédacteur-en-chef un certain Fleury. C'est un hebdomadaire mais des numéros spéciaux paraîtront en périodes électorales. Plus tard, Saint-Denis dirigera aussi Le Lovérien, journal politique, industriel, commercial, agricole, littéraire et d'annonces de l'arrondissement de Louviers, des cantons d'Évreux, de Pacy, de Vernon, d'Elbeuf et autres environnants. Un troisième hebdomadaire sera dirigé par ses soins : il s'agit de La Risle.

Saint-Denis collaborera aussi à La Lumière ou encore la revue Jacquard.

Le maire obtient gain de cause

Le 30 août 1884, Bardel revient à la charge auprès du préfet. Vu l'accident très grave qui a failli arriver le 28 courant, vers 6h du soir, trois personnes passant sur la route départementale, en face la carrière en exploitation au moment où il partait un coup de mine, une quantité de pierres d'une certaine grosseur sont tombées à un mètre d'elles et d'autres ont volé plus loin, une voiture de cultivateur arrivait derrière et a cru que les trois personnes étaient écrasées. Cette exploitation est faite sans aucune mesure de prudence, très souvent je trouve des blocs dans ma propriété étant voisin de cette exploitation. J'ai lieu de me plaindre personnellement et comme maire. La gendarmerie prévenue de ce fait a dressé procès verbal...

Le 29 octobre 1884, l'ingénieur ordinaire des mines

établit son rapport. Des blocs ont été

projetés sur la voie publique voisine et ont

été

sur le point d'y causer la mort de deux personnes.

La propriété du sieur Saint-Denis dans laquelle

existe un

four à chaux que la carrière alimentait est

près

de la toute de Guerbaville à Bourgachard et des maisons qui

la

bordent. Les travaux commencés à 20

mètres de la

route en sont mainentant à 47 mètres. Des maisons

existent sur le bord même de la route, à

l'opposé

de la carrière. Dans ces conditions, le tirage à

la

poudre n'aurait pu être pratiqué qu'avec des

précautions extrêmes qui n'ont pas

été

prises et qu'on ne peut s'attendre à obtenir des ouvriers

qui y

sont occupés.

Et de proposer au préfet d'interdire tout tirage

à la poudre dans cette carrière.

Le 23 décembre, un arrêté est pris et

concerne la

proximité du four à chaux. Vague. Le maire et le

service

des mines sont chargés d'y veiller. Eugène Bardel

notifie

la chose à Saint-Denis le 26 décembre.

Heurteauville,

le 1er janvier 1885

Les

soussignés déclarent :

Que

l'exploitation

de la carrière appartenant à M. Saint-Denis ne

présente pas plus de danger actuellement que par le

passé, au contraire, puisque le lieu d'extraction

s'éloigne de plus en plus de la route et des habitations;

Que

jamais les ouvriers qui ont travaillé à

l'extraction

de la pierre dans cette carrière n'ont

été plus

prudents que les sieurs Adacard et Aubert fils, tous deux connus pour

leur parfaite sobriété et les seuls qui, depuis

plus de

deux ans aient été employés par M.

Saint-Denis.

Qu'avant de faire partir une mine, ces ouvriers préviennent toujours par le cri: 'Gare, la mine !" et qu'au besoin, l'un d'eux se rend sur la route pour en interdire momentanément le passage.

Que jamais ils l'ont vu de pierres lancées par explosion sur la voie publique, ce qui, du reste, serait matériellement impossible par l'existence d'un rempart de pierres et de cailloux sur le devant du lieu d'extraction, ainsi qu'il est représenté ci-contre.

Qu'il est donc complètement faux que dernièrement des personnes passant sur la route aient failli être tuées par des pierres provenant d'une mine de cette carrière.

Enfin

que les indivis qui ont mis cette histoire en circulation paraissent

avoir agi par haine contre M. Saint-Denis qui, dans son journal, a

rapporté des faits peu honorables pour eux.

Quatorze signatures: Duramé, Cuffel, Duramé

Oscar,

receveur buraliste, Freret, conseiller, Bouvier, Messier Armande,

Danger, ancien adjoint, Lherondelle, ancien conseiller, Armand Loutrel,

conseiller, Loutrel Ferdinand, ancien conseiller, Chantin B. conseiller

municipal, femme (illisible), (illisible), ancien

répartiteur,

Félix Freret, maître tâcheron de

carrière...

"Par un arrêté en date du 23 décembre 1884, vous m'interdisez l'usage de la poudre dans les travaux que je fais exécuter. J'ai l'honneur de vous exposer, Monsieur le préfet, que contrairement aux dires de M. le maire d'Heurteauville, jamais aucune pierre n'a été projetée par explosion sur la voie publique et que, conséquemment, aucune personne n'a failli être blessée. Le certificat inclus, signé de personnes honorables, en fait foi.

Je vous prie donc, Monsieur le préfet, de bien vouloir reporter votre arrêt dont l'effet le plus immédiat a été de priver de travail de pauvres ouvriers."

Le 5 janvier, le secrétaire général de préfecture demande du coup un nouveau rapport à Genouillac, l'ingénieur des mines. pour les suites à donner.

"Sept personnes à charge"

Le 28 janvier, Saint-Denis

utilise le papier

à en-tête de son journal L'Elbeuvien pour

convaincre

l'ingénieur en chef.

Le 28 janvier, Saint-Denis

utilise le papier

à en-tête de son journal L'Elbeuvien pour

convaincre

l'ingénieur en chef.

"Je

prends la liberté de vous rappeler ma lettre à

Monsieur

le Préfet, le priant de rapporter son

arrêté du 23

décembre dernier à propos d'une

carrière sise

à Heurteauville.

Je

vous serais

infiniment reconnaissant, Monsieur, de bien vouloir prendre ma cause en

main et de solliciter de Monsieur le Préfet une solution

prompte

et favorable.

Il y

a dans cette

affaire, outre une question d'équité, les

intérêts de plusieurs ouvriers dont l'un est seul

soutien

d'une famille composée de sept personnes. Jusqu'à

présent, et en attendant la décision de Monsieur

le

Préfet, je les ai occupés à des

travaux

d'intérieur, mais je n'ai plus de travail à leur

donner

autre que le terrassement que je faisais exécuter et que,

sur

une plainte portée sans motif avouable contre moi, j'ai du

suspendre.

Espérant,

Monsieur, que vous ne refuserez pas l'appui que je réclame

de

votre bienveillance, je vous présente mes respectueuses

salutations."

Directeur de l'Elbeuvien

Le 13 février 1885,

l'ingénieur des Mines écrit au préfet.

Il rappelle d'abord l'affaire, la pétition des quatorze

riverains et en arrive au but.

"Monsieur Saint-Denis a entrepris sur sa propriété un travail considérable. Il possède une partie de côte abrupte entamée par une carrière de pierre à chaux. Il pratique dans cette côte l'abatage de toute la partie superficielle pour la disposer en gradins sur lesquels il plante des arbres fruitiers ainsi que l'indique le croquis joint de sa lettre, chaque gradin recevant une rangée de ces arbres. Les gradins ont 1,20m à 1,50m de hauteur et 2m à 2,50m de base.

Il a déjà ainsi été pratiqué sept gradins. On passe de l'un à l'autre par des escaliers. St-Denis espère trouver dans la production de ces arbres à fruits une rémunération satisfaisante de ce travail.

Sans préjuger le succès de cette entreprise, il n'y a pas lieu de le rendre impossible par des mesures restrictives qui ne seraient pas absolument nécessaires.

Le tirage à la poudre n'est dangereux que quand il est pratiqué imprudemment. Devant la déclaration de M. le maire d'Heurteauville, nous avions dû admettre qu'il en était ainsi dans l'espèce, mais nous devons dire que l'enquête faite sur les lieux ne semble pas venir à l'appui de la déclaration et les faits, tels que nous les a racontés M. le maire lui même, paraissent perdre beaucoup de leur gravité.

Je crois donc, Monsieur le Préfet, qu'il serait équitable de revenir sur votre arrêté d'interdiction. S'il y a eu quelques imprudences de commises, il n'y a pas lieu de croire que la menace de suppression qui restera en suspens suffira pour rappeler en tant que de besoin l'exploitant à la prudence. Tous les habitants des maisons voisines à l'exception de Monsieur le maire d'Heurteauville, s'accordant à dire qu'il ne redoutent pas de danger sérieux, il y a lieu de tenir compte de cette disposition favorable du voisinage."

|

Yvon Dehais : Arrière petit-fils de Auguste Sabatier, j'ai été vivement interessé par votre étude. Pourrait-on savoir ce qui a motivé la vente des biens Sabatier à son associé ? Merci d' avance.

NDLR : On peut supposer que l'implication grandissante de la famille Sabatier dans les travaux d'endiguement de la Basse-Seine l'ont amenée à recadrer ses investissements.

NB : Alice

Berthe

Louise Sabatier s'est mariée au Trait avec Augustin Emile

Déhais le 24 novembre 1900.

Marguerite Lucie Elysa Sabatier, née le 3 août

1879

à Yainville de Auguste Edmond et Marie Estelle

Hervé,

s'est mariée au Trait le 14 septembre 1907 avec Victor

Ferdinand

Déhais, décédée le 10

septembre 1945.

Haut de page