A Philibert succéda Achard, Aicadre de son vrai nom. Comme son illustre devancier, il allait laisser sa légende dans la mémoire de nos ancêtres. Son abbatiat ne dura pourtant que cinq ans...

Saint

Aicadre ! Nos ancêtres, qui le

vénéraient, préféraient

l’appeler Achard. Mais d’abord, qui

était-il ? Bien né, il est fils

d’un noble couple de Poitiers : Anschaire et

Ermène. Officier dans les armées du roi Clotaire,

ce père rêve tout naturellement d’une

carrière militaire pour son héritier. La

mère, elle, a bien failli perdre la vie en mettant son

enfant au monde. Elle le voit plutôt serviteur de Dieu.

Alors, à 10 ans, notre chérubin s’en va

suivre l’enseignement d’Ansfrid, le vieux moine de

l’abbaye de Saint-Hilaire. Deux ans. Puis il rejoint celle

d’Ansion où, profès, on lui attribue

déjà foule de miracles. Avertis par des anges,

boiteux, aveugles, malades de toutes sortes accourent

jusqu’à lui pour repartir guéris.

Jusqu’au jour où Achard s’en retourne

voir son père. Il lui dit renoncer à son

héritage, le conjure d’en doter

l’Eglise. C’est ainsi Anschaire offrit ses terres

du Quinçay au saint homme de

l’époque : Philibert ! Il y fit

même construire une église, un

monastère. Venus de Jumièges, quinze religieux

formèrent le premier noyau de la communauté.

Quand, persécuté par Ebroïn, Philibert

vient se réfugier en personne au Quinçay, les

qualités d’Achard le séduisent. Il lui

confie la direction de cette nouvelle maison…

Saint

Aicadre ! Nos ancêtres, qui le

vénéraient, préféraient

l’appeler Achard. Mais d’abord, qui

était-il ? Bien né, il est fils

d’un noble couple de Poitiers : Anschaire et

Ermène. Officier dans les armées du roi Clotaire,

ce père rêve tout naturellement d’une

carrière militaire pour son héritier. La

mère, elle, a bien failli perdre la vie en mettant son

enfant au monde. Elle le voit plutôt serviteur de Dieu.

Alors, à 10 ans, notre chérubin s’en va

suivre l’enseignement d’Ansfrid, le vieux moine de

l’abbaye de Saint-Hilaire. Deux ans. Puis il rejoint celle

d’Ansion où, profès, on lui attribue

déjà foule de miracles. Avertis par des anges,

boiteux, aveugles, malades de toutes sortes accourent

jusqu’à lui pour repartir guéris.

Jusqu’au jour où Achard s’en retourne

voir son père. Il lui dit renoncer à son

héritage, le conjure d’en doter

l’Eglise. C’est ainsi Anschaire offrit ses terres

du Quinçay au saint homme de

l’époque : Philibert ! Il y fit

même construire une église, un

monastère. Venus de Jumièges, quinze religieux

formèrent le premier noyau de la communauté.

Quand, persécuté par Ebroïn, Philibert

vient se réfugier en personne au Quinçay, les

qualités d’Achard le séduisent. Il lui

confie la direction de cette nouvelle maison…La Hache en feu de Satan

Un autre jour, et précisément un samedi, Achard demande à un frère de le tonsurer. De son siège, il remarque une curieuse figure humaine en train d’écrire. « Que notes-tu là ? lance l’abbé qui a bien sûr reconnu le malin. Qu’un serviteur de Dieu use du sien pour le faire travailler à une heure indue ! » La coutume veut en effet que le repos dominical des moines débute la veille à none. Or, l’après-midi est déjà bien avancée. « J’ai péché, consent Achard, mais toi, retourne où il t’appartient d’être. » Le fantôme s’estompe. A demi rasé, Achard court à l’église, se prosterne sur le pavé, implore le pardon. Et ses cheveux repoussent alors pour retrouver leur état antérieur…

Il est une autre légende encore qui vous dira que les gants d’Achard demeurèrent suspendus durant des heures sur un rayon de soleil.

Face aux incursions répétées du diable, il est paraît-il une phrase que répétait souvent Achard : « Seigneur, veillez sur mes religieux. Retirez-les plutôt de ce monde que de les laisser tomber dans le péché. » Son souhait va bientôt se réaliser…

Lire les

légendes de saint Achard:

L'épidémie devient légende

vers

687. Voyant sa fin proche,

l'abbé souffre de laisser sa communauté en proie

au relâchement. Il prie le Seigneur de lui venir en aide. La

nuit suivante, parcourant le dortoir, un ange lumineux lui

apparaît. Il est aux prises avec le diable dont les yeux

jettent du feu. L’envoyé de Dieu en eut vite

raison. L'ange peut enfin s’adresser à Achard :

« Dieu t'as exaucé. Les

frères que je toucherai de ma baguette seront

appelés à la gloire de Dieu. Mais ils reviendront

assister à ta propre mort pour t’emmener

à ton tour vers le ciel. J'en laisserai cependant

quelques-uns afin de continuer l'œuvre de

Jumièges. Dis à tes frères de se

préparer rapidement au

départ. » Ainsi, de couche en

couche, l’ange toucha-t-il de sa verge la moitié

de quelque 900 dormeurs. Portant ses choix sans hésiter.

L’ange s’en allait quand Achard le

retint : « Comment

pouvez-vous

partir alors que reste ici le démon au risque de perdre mes

frères ?

vers

687. Voyant sa fin proche,

l'abbé souffre de laisser sa communauté en proie

au relâchement. Il prie le Seigneur de lui venir en aide. La

nuit suivante, parcourant le dortoir, un ange lumineux lui

apparaît. Il est aux prises avec le diable dont les yeux

jettent du feu. L’envoyé de Dieu en eut vite

raison. L'ange peut enfin s’adresser à Achard :

« Dieu t'as exaucé. Les

frères que je toucherai de ma baguette seront

appelés à la gloire de Dieu. Mais ils reviendront

assister à ta propre mort pour t’emmener

à ton tour vers le ciel. J'en laisserai cependant

quelques-uns afin de continuer l'œuvre de

Jumièges. Dis à tes frères de se

préparer rapidement au

départ. » Ainsi, de couche en

couche, l’ange toucha-t-il de sa verge la moitié

de quelque 900 dormeurs. Portant ses choix sans hésiter.

L’ange s’en allait quand Achard le

retint : « Comment

pouvez-vous

partir alors que reste ici le démon au risque de perdre mes

frères ? - Ne crains rien, Dieu l’a voulu ainsi ! La simple vision du diable leur donnera le désir d'expier sur terre avant de monter au ciel. »

Manifestement, les frères n’ont rien vu de tout cela. Ni ange. Ni démon. Au matin, après une nuit de prières, Achard les réunit : « N’avez-vous rien entendu durant le temps du sommeil ? » Les uns dirent avoir processionné en rêve comme au jour de Pâques. Ils se voyaient marcher vers une église de montagne ornée de pierres précieuses. Les autres avaient entendu leurs frères invités à la table d’un grand prince. Mais pour leur part, un hérault les avait prié d’attendre. Achard leur expliqua alors le sens de ces images. Frissons dans l’assistance. Instruits de leur sort, les élus se préparèrent donc au voyage, jeûnèrent trois jours, pleurèrent tous leurs péchés. On en voyait prostrés face contre terre. D’autres se flagellant. Le dimanche matin, dans la salle capitulaire, On tint un chapitre où celui qui allait mourir alternait avec celui qui resterait en vie. Tous entonnèrent le chant du triomphe. Jusqu’au moment où le visage des élus se fit resplendissant, leur attitude céleste. Ce furent des embrassades avant que les partants ne s’abandonnent au sommeil éternel. D’abord un premier cent. Puis deux, puis trois puis un quatrième le soir. Bref, les départs s’échelonnèrent à tierce, à sexte, à none et vêpres. D’autres vous diront sur trois jours. Et dans d’horribles souffrances tandis que les survivants pleuraient de ne point les suivre. Une semaine dura les funérailles. On enterra les corps en un même cimetière. Chacun en un cercueil de pierre. Qui s’écria alors ceci ? « Que ce monastère est heureux ! que cette terre est riche ! que ce champ est précieux de posséder dans son enceinte ce trésor inestimable ! »

Une épidémie est sans doute à l'origine de cette légende dont circulèrent plusieurs versions. A cette époque, le chroniqueur d’un autre monastère relate la mort de cent trente religieux emportés par la peste en peu de jours. De quand date cet événement fabuleux? 684, avancent certains. L’année de la mort de Philibert à Noirmoutier. Et justement, voilà qu’un ange se présente encore à Achard : « L’heure de votre récompense n’est plus éloignée. Votre frère, l’abbé Philibert, vient lui-même de quitter ce monde pour entrer dans les royaume éternel. Vous recevrez aujourd’hui la nouvelle de sa mort. » A cette annonce, on fit cérémonie en l’honneur du père fondateur. Achard rassembla encore ses frères pour les exhorter à la charité. Puis il s’isola sept jours, préparant son salut. Enfin, entouré une dernière fois par la communauté, emporté par une fièvre qu’il avait tenue secrète, il prodigua ses ultimes conseils, désigna le lieu de sa sépulture parmi les 400. Un détail anéantit la chute de cette histoire : Achard est mort le 15 septembre de l’an 687. Trois ans après Philibert.

Reste que fut grande la vénération populaire à saint Achard. On l’invoquait notamment contre la folie, le mal de Saint Achaire. Il fut même mis à contribution pour tenter de guérir le roi Charles VI. Les tombeaux des martyrs furent, selon la tradition, l’instrument de moult miracles. Si bien que l’on accourait de partout pour implorer leur assistance. Ils furent transférés paraît-il du cimetière au cloître. Mais quand ? Chaque 15 septembre, les moines fêteront Achard en grande pompe. Cent cinquante ans après cet épisode, avance quelqu’un, on invoquait encore les 400 martyrs contre les tentations du diable. Au IXe siècle, une église fut construite en son honneur dans l’enceinte de l’abbaye. Elle tomba vite sous les coups des Normands. Dans les derniers temps de leur présence, affirme Deshayes, les moines dégradèrent volontairement un bas-relief qui rappelait le grand départ vers le ciel. Dans le cloître, une fresque était encore visible à la Révolution.

687 : abbatiat de Cochin, 3e abbé.

724

: abbatiat d'Hugues, 4e

abbé. On nous le présente comme le fils du comte

de Champagne et neveu de Charles Martel. Il fut

élevé par son aïeule paternelle qui lui

inspira ses sentiments religieux. Appelé à la vie

monastique sous Achard, il aurait cumulé plusieurs charges:

Jumièges, Fontenelle, l'épiscopat de Rouen, les

églises de Bayeux et Paris. "Non par cupidité,

s'empresse de souligner l'Eglise, mais pour préserver leurs

biens contre les séculiers." Retiré à

Jumièges, il mourut le 9 avril 730 et fut dès

lors honoré ici comme saint ainsi qu'à Rouen.

724

: abbatiat d'Hugues, 4e

abbé. On nous le présente comme le fils du comte

de Champagne et neveu de Charles Martel. Il fut

élevé par son aïeule paternelle qui lui

inspira ses sentiments religieux. Appelé à la vie

monastique sous Achard, il aurait cumulé plusieurs charges:

Jumièges, Fontenelle, l'épiscopat de Rouen, les

églises de Bayeux et Paris. "Non par cupidité,

s'empresse de souligner l'Eglise, mais pour préserver leurs

biens contre les séculiers." Retiré à

Jumièges, il mourut le 9 avril 730 et fut dès

lors honoré ici comme saint ainsi qu'à Rouen.730 : Hildegard, cinquième abbé.

v. 750 : Droctegand, sixième abbé.

v. 787 : Landric, septième abbé.

790 : internement à Jumièges du duc de Tassillon, à l’origine de la légende des énervés:

v. 814 : Adam, huitième abbé.

v. 820 : Hélisacar, neuvième abbé.

822 : Grande famine.

On ne connaît pas les dates des 10e et 11e abbés qui se succèdent rapidement: Angilbert, Angésise (abbé de Fontenelle). On ne sait si ces deux personnages ont réellement gouverné Jumièges

v. 830 : Foulques, douzième abbé.

833 : brefs abbatiats de Ricbodon et Baudri, 13e et 14e abbé.

837 : abbatiat d'Héribert, 15e abbé. Le 7 juin, on procède à la translation du corps de Philibert à Noirmoutiers alors que les Normands dévastent les îles de la mer britannique.

Que dit la chronique de Jumièges de ce départ précipité ? Que l’on enterra deux châsses contenant des ossements saints dans la chapelle Saint-Clément, bâtie en appentis au côté nord de l’église Saint-Pierre. Retrouvés plus tard, ils seront placés à l’autel de la Vierge en cette même église et, affirme-t-on, de nombreux miracles s’opérèrent en ce lieu.

D’autres reliques auraient été enfouies près de l’autel de Saint-Jean-Baptiste et là aussi s’observèrent des miracles. Devant l’autel de saint Filibert fut enterré le corps de Saint Flavius, archevêque de Rouen. Lorsque l’on voudra en faire l’élévation, une nuée épaisse se dégagera, disent les annales, et l’abbé ordonnera de ne point toucher aux reliques. Les châsses de saints Pérégrin et Constantin furent dissimulées à mi-chemin des églises Saint-Pierre et Saint-Sauveur ainsi qu’un vase visible plus tard à l’entrée du cloître de l’église Sainte-Marie. C’est ce qu’aurait révélé un homme ayant fui Jumièges pour Rome.

On ne sait avec précision quand les derniers moines désertèrent Jumièges. 840 ? 851 ? Toujours est-il que les fuyards, sur leur route, furent reçus à bras ouverts dans nombre de monastères. L’un d’eux poussa jusqu’à l’abbaye de Saint-Gall, dans l’ancienne Helvétie. Là, il finit par ouvrir un vieil antiphonaire. Stupéfaction de ses condisciples. Ce manuscrit musical de Jumièges a placé des paroles sur les notes finales de l’alleluia pour en retenir les subtilités. Les phrases sont grossières mais ce procédé mnémotechnique est génial. Ce document va révolutionner la musique dans toute l’Europe chrétienne.

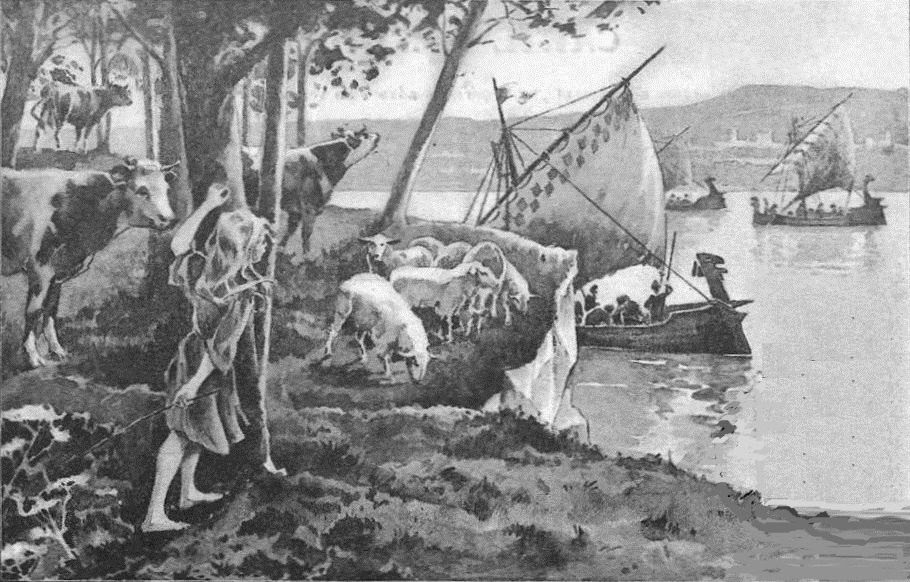

On avance parfois la date du 24 mai 841 pour le le sac de l'abbaye de Jumièges. Les Normands venaient alors de brûler Rouen. Le 25, ils s'attaquaient à Saint-Wandrille. Il est dit que les hommes du Nord affectionnaient la station de Jumièges. A cause de ses forêts pour le radoub des navires. A cause aussi du rempart de terre protégeant la péninsule à Yainville.

Quand les Danois se présentent, les villageois, bien peu aguerris, tentent maladroitement d'empêcher leur débarquement. Ils sont vite dispersés par les hommes du Nord. Assiégés, les derniers religieux ne purent mieux résister. Ce fut le massacre. Le pillage. La destruction. Ne restèrent debout que les murs de l’église Saint Pierre. Les Jumiégeois allaient rester sans leurs tuteurs. Tirèrent-ils profit des terres mises en valeur par les moines ? Une chose est sûre : l’argent capté par une telle entreprise monastique n’affluait plus à Jumièges. Les auteurs s’accordent pour dire que la presqu'île fut plongée dans la désolation…

v. 848 : abbatiat de Rodolphe, 17e abbé.

851 : les Normands entrent en Seine par deux fois.

| 859 :

il gèle sans interruption du 30 septembre

au 5 avril. Année possible de l'abbatiat de Gauzlin, 18e

abbé. Homme du Nord, Weland est bien un curieux personnage. Un mercenaire qui n'hésite pas à trahir ses compatriotes pour toucher des subsides de Charles Le Chauve. |

Dodiger le miraculé Au IXe siècle naquit une légende. Né difforme, un jeune enfant de Duclair, nommé Dodiger, fils de Hildebold, fut porté par ses parents à Saint-Riquier (Somme) et fut miraculeusement guéri au contact des reliques du saint. |

860. Abbatiat de Gozelin.

868 : grande famine.

871 : violentes tempêtes.

877. Le 18 décembre, Rollon fit escale à Jumièges sans commettre nulle exaction. Il n’y avait plus rien à piller. La légende veut qu'il ait scellé ici le destin de la Normandie en allant déposer les reliques d'Hermentrude à

St-Vaast. Le romande Rou, d’autres chroniques encore nous

diront que l’archevêque de Rouen, Franques, fut

dépêché par les habitants, les

marchands de la ville, pour venir ici implorer la paix. Mais les

vikings ravagèrent encore la région

jusqu'à ce que la Normandie soit leur. On voudrait que

Rollon revint tous les ans à Jumièges. Mais il

n'en releva pas les ruines.

à

St-Vaast. Le romande Rou, d’autres chroniques encore nous

diront que l’archevêque de Rouen, Franques, fut

dépêché par les habitants, les

marchands de la ville, pour venir ici implorer la paix. Mais les

vikings ravagèrent encore la région

jusqu'à ce que la Normandie soit leur. On voudrait que

Rollon revint tous les ans à Jumièges. Mais il

n'en releva pas les ruines.

886 : le 16 avril, mort de l'abbé Gauzlin à Paris où il était évêque. Jusqu'à la restauration de Jumièges, la communauté aura trois abbés: Codime, Louis et Welpon. Mais voilà que notre pays va sortir du royaume des Francs et de la Neustrie...

911 : Par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, le roi franc Charles le Simple cède la province à Rollon, chef de guerre norvégien installé dans la région de Rouen. Le duché de Normandie est né. Durant deux siècles, nous seronts avant tout Normands...

Le retour

Cinquante années se sont écoulées depuis la mise à sac de l'abbaye et l'anéantissement de ses derniers religieux. A la fin du IXe siècle, deux vieux moines flamands, Baudouin et Gondouin, vinrent d'Haspres à Jumièges et commencèrent à relever les ruines. Il est dit parfois qu'ils avaient déjà vécu là au temps de leur noviciat. Parmi les ronces, ils découvrirent un autel qu’ils ombragèrent à l’aide de rameaux. Mais comment restaurer l’église Saint Pierre ! Des Jumiégeois vinrent les aider à édifier une cabane.

Étant

Le domaine reconstitué

930 : Martin, 22e abbé venu de Poitiers, accueilli à Rouen et conduit à Jumièges par le duc en compagnie d'une douzaine de moines. Son arrivée aurait eu lieu le 20 février, jour où l'on dédicaça l'église Saint-Pierre. Le duc Guillaume Longue-Epée aurait alors convoqué tous les possesseurs de biens dans la presqu'île pour les dédommager et doter le nouvel abbé. Le don porte sur Jumièges et des dépendances en prés, vignes, bois, eau pêches des deux côtés de la Seine depuis Bliquetuit jusqu'au Val-des-Essarts, l'Anerie (à Saint-Pierre-de-Varengeville), Yainville, le manoir du Trait-d'Avilette (hameau de Saint-Paul), Duclair et dépendances (église, terre, moulins cours d'eau et pêche jusqu'à Saint-Martin-d-Epinai), le moulin de Caudebec, la seigneurie et terre de Norville, le port de Touit (Vieux-Port), Quilbeuf, Wambourg (Saint-Aubin-sur-Quillebeuf), avec églises, port péages et autres droits, kes terres de Joui et de Gauciel (canton d'Evreux)

943: abbatiat

d'Annon, 23e abbé.

Un an. Cette année-là, la mort du duc Guillaume

Longue-Epée hypothèque la restauration de l'abbaye de

Jumièges.

944: abbatiat de Roderic, 24e abbé.

945,

c'est l'année où Raoul Tourte, un chef de bande

qui razziait la Normandie, expulse la petite communauté et

anéantit leur reconstruction. Les pierres prirent

la route de Rouen. On allait abattre l’église

Saint Pierre quand un clerc, Clément, soudoya les

ouvriers pour sauver les deux tours.

POUR SUIVRE: L'AGE

FÉODAL :

POUR SUIVRE: L'AGE

FÉODAL :