|

Le premier à répertorier nos costumes régionaux fut Louis-Marie Lanté, collaborateur du Journal des Dames et de la Mode. Il parcourut le Pays de Caux en 1819 et publia ses planches en 1827. Les cartes postales ci-dessous représentent ses dessins avec quelques variantes en attribuant le costume de Rouen aux femmes de Duclair et autres lieux. Celle de gauche représente à l'origine une blanchisseuse de linge fin, celle de droite une bouquetière tenant commerce sur une place de la capitale normande. La forme de leur coiffe est rectiligne. Elle diffère très sensiblement de celles que nous rencontreront bientôt... Dans l'un de ses contes normands, Charles-Philippe de Chennevières-Pointel décrit ainsi une femme rencontrée à Duclair en 1842 : " Ses membres n'avaient pas la rudesse des filles de campagne. Ils semblaient plus souples et la coupe de ses jupes les faisait mieux valoir. Au lieu de la haute coiffe de la province, elle ne portait que le bonnet bas du temps. La petite cocarde aux trois couleurs faite de drap tailladé était, suivant la coutume, fixée au sein gauche et toute cette gorge était d'une saillie ferme, repoussant, autant que faire se pouvait, la mode de Basse-Normandie qui ramasse les deux seins d'une femme en un fagot ignoble. "

|

|

|

En 1888, dans Le costume historique, Auguste Racinet confirme l'influence rouennaise dans nos contrées : " Quelques femmes des bords de la Seine, à Jumièges, à Duclair, se coiffent comme les ouvrières de Rouen de la première partie de ce siècle. Dans ce bonnet, la passe et le fond sont entièrement recouverts par les barbes. Celles-ci se composent d'une longue pièce de mousseline doublée dans le sens de sa largeur et posée par le milieu du front où on relève ensuite les extrémités pour les entrecroiser l'une sur l'autre, après avoir formé des deux côtés un large pli tombant jusqu'au dessous de l'oreille. " En 1924, Georges Dubosc confirme cette description en donnant un nom à ce bonnet : le bavolet. Il ajoute qu'en 1789, nos femmes n'ont pas délaissé leurs coiffes pour adopter celles de la Révolution. |

|

La Restauration voit le foisonnement des variantes du costume régional. Poussés par la vague romantique, nombre de peintres plantent leur chevalet dans les ruines de Jumièges et agrémentent leur composition de femmes en coiffe. Leurs costumes sont très colorés comme en témoignent les images ci-dessus.

La procession du Loup Vert

| A la foire,

à l'église, aux

champs...

|

||||

Aux Fontaines, entre

Jumièges et Yainville...

|

||||

| Costume dessiné par Lanté au début du XIXe siècle à Saint-Martin-de-Boscherville lors de la foire de Saint-Gorgon. (collection Jean-Pierre Hervieux). |

La coiffe de

Berville, face à Duclair, en 1835. Elle porte le nom de

Marmotte. Un modèle plus sophistiqué s'appelle

Pierrot du Roumois.

|

|||

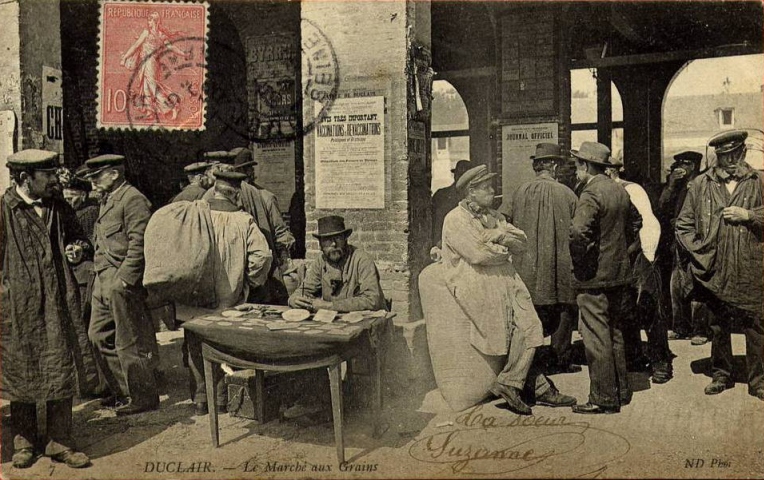

Ci-dessous, ces fameuses cartes postales du marché de Duclair illustrent parfaitement l'évolution du costume traditionnel au début du XXe siècle.

Les photos du marché de Duclair, datant des années 20, montrent que nos femmes résistèrent aux modes. Car les coiffes disparurent avec la Grande guerre. En 1924, Georges Dubosc le constate : "Elles n’apparaissent plus dans toute leur grâce frèle et légère, mais cependant, dans quelques grandes fêtes, dans quelques bals normands ou quelques réunions enfantines, on les revoit avec plaisir..." Ces coiffes furent en effet à l'honneur lors des grandes fêtes normandes organisées par le Souvenir normand à Rouen en 1904, 1909 et surtout 1911, année

du Millénaire normand où elle fut portée avec grâce par Mlle Anquetil, reine de Normandie.

Les enfants aussi...

A gauche, une représentation d'enfants

des environs de Rouen en 1827 (collection Jean-Pierre

Hervieux).

A gauche, une représentation d'enfants

des environs de Rouen en 1827 (collection Jean-Pierre

Hervieux).Plus tard, les fillettes portent une petite coiffe en forme de bonnet. Elle est assortie à un foulard noué autour du cou. En 1891, on en compte encore une parmi les écolières d'Yainville. (Collection : famille Chéron).

Le challenge : trouver la photo où figure la dernière coiffe portée dans le canton.

Laisser un commentaire

CONTACT

Peut-on retrouver l'existence d'un ou plusieurs fours à chaux appartenant à la famille Lettré/Braquehay de Canteleu entre 1760 et 1830 ?

LA UNE – DUCLAIR – JUMIEGES – YAINVILLE – LE MESNIL – LE CANTON – L'ALBUM – CONTACT