Par Laurent Quevilly

Duclair

donna à Rouen un botaniste distingué. Aujourd'hui

oublié, Isidore Lebret méritait bien sa

biographie. En voici la première...

Duclair

donna à Rouen un botaniste distingué. Aujourd'hui

oublié, Isidore Lebret méritait bien sa

biographie. En voici la première... Jean Louis Isidore Lebret est né le 4 avril 1780 à Duclair. Le jour où accoucha Marie-Catherine Lemaître, son mari, Jean Lebret, était alors absent. Mercier, son commerce le retenait sans doute ailleurs. Vite, on procéda à l'église Saint-Denis au baptême de l'enfant. Ses parrains furent Louis Robert Leroux, fils de Louis, marchand à Saint-Pierre-de-Manneville et Marie Scolastique Véronique Corvée, fille de Jean Baptiste Claude, encore un marchand. Celui-là est maître cordier et très en vue dans le bourg.

Tels sont donc les proches des Lebret. Et quand le père d'Isidore est présent, ce qui, vous vous en doutiez, constitue le plus clair de son temps, on en fait un parrain idéal. Voire le témoin d'un décès. Son épouse est également sollicitée pour assumer la tutelle spirituelle de plusieurs nouveaux nés. Souvent chez des commerçants, parfois des laboureurs, mais aussi des journaliers. On relève la signature des Lebret au bas d'une vingtaine d'actes officiels. Bref, ils sont bien implantés à Duclair durant une décennie.

Et vint 89A la misère, à la disette répondait une

colère grandissante. Pour tenter de la contenir, la Monarchie s'adapte. En 1788, ce Jean Baptiste Corvée entrevu

tout à l'heure à l'église fut des neuf

notables composant la toute

première assemblée communale de Duclair. Mais

cette

réforme des institutions intervient trop tard. C'est la

Révolution et Corvée n'y participera

guère. Il meurt

en 1790 et Guillaume Quevilly, l'un de mes lointains cousins,

déclare son décès en compagnie du fils

du

défunt. En revanche Jean Lebret, le père

d'Isidore, va

jouer un rôle de premier plan. Il est officier

municipal de

Duclair en 1791. Pour ne pas dire maire. Cinq

ans plus tard, le citoyen Lebret fait partie de la dizaine de merciers

du bourg qui, tous,

s'acquittent de 15 livres de rente. Isidore a alors 12 ans. Ses parents

ont de l'argent, de l'entregent. Et lui des aptitudes...

| 208, rue Martainville...

|

|

La maison a été classée en 1956 La maison a été classée en 1956 |

Isidore Lebret fit paraît-il "de bonnes études". En l'an XII, il décroche en effet un second prix. Si bien qu'il fut reçu pharmacien en 1809. Il

avait 29 ans. Il sera ensuite localisé en différentes maisons de la rue Martainville, épine dorsale d'un quartier populeux

et

remuant auquel il restera fidèle jusqu'à la mort. Lebret habite au 124 lorsu'il acquiert, en janvier 1811 de la famille Louvel une maison sise au 106. |

L'ami de Vauquelin

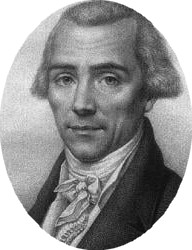

Natif

du Calvados, Louis Nicolas Vauquelin (en médaillon)

célèbre pour ses contributions à la

chimie

moderne, avait été garçon de

laboratoire à

Rouen. Il gardait un très mouvais souvenir du pharmacien qui

l'employait. En revanche un excellent d'Isidore Lebret. Si bien que les

deux hommes étaient restés très

liés,

assure la Société de chimie, " aussi

Vauquelin n'allait jamais à Rouen sans aller visiter Lebret

à son officine. Quelquefois même, le matin, ils

allaient herboriser ensemble aux environs..."

Natif

du Calvados, Louis Nicolas Vauquelin (en médaillon)

célèbre pour ses contributions à la

chimie

moderne, avait été garçon de

laboratoire à

Rouen. Il gardait un très mouvais souvenir du pharmacien qui

l'employait. En revanche un excellent d'Isidore Lebret. Si bien que les

deux hommes étaient restés très

liés,

assure la Société de chimie, " aussi

Vauquelin n'allait jamais à Rouen sans aller visiter Lebret

à son officine. Quelquefois même, le matin, ils

allaient herboriser ensemble aux environs..."

Son goût des sciences l'avait en effet porté vers la botanique. Rouen a une longue tradition dans ce domaine, notamment grâce au Jardin des Plantes, créé au XVIIe siècle et devenu un centre important pour l’étude des espèces médicinales.

Botaniste cultivé...|

Les pharmaciens de cette région, qu'ils soient formés à Paris ou sur place, combinaient fréquemment leur métier avec des recherches botaniques, surtout au XVIIIe et XIXe siècles, périodes où la pharmacognosie (étude des substances naturelles à usage thérapeutique) était en plein essor. À Rouen, des botanistes et pharmaciens notables ont marqué l’histoire, comme Pierre Joseph Pelletier (1788-1842), célèbre pour ses travaux sur les alcaloïdes (quinine, strychnine) et contemporain de Lebret. Lebret pour sa part sera membre de toutes les sociétés savantes de la capitale normande. |

Ses engagements

En qualité

de membre : Société

centrale

d'horticulture de la Seine-Inférieure ;

Société royale d'horticulture de Paris

; Société

d'Émulation ; Société libre du

Commerce et de

l'Industrie ; Association normande. En tant que trésorier : Société des pharmaciens ; Société centrale d'Agriculture et ce durant plus de trente ans. Ce n'est là qu'un aperçu. Il était aussi correspondant de la Société Linnéenne. |

Les étapes de sa vie

Le 31 août 1817, devant la Société des pharmaciens de Rouen, Isidore Lebret débute sa carrière de conférencier par un sujet plutôt pointu : Calcul ou concrétisation pierreuse d'une nature particulière. Ce qui sera repris dans le Journal de Pharmacie dont, rassurez-vous, nous vous en épargnerons la lecture.

Le 9 juin 1821, déjà propriétaire rural, notre pharmacien lit à la séance publique de la Société libre d'émulation de Rouen, sa Notice sur l'"Hippophaë rhamnoïdes". Écoutons-le quelques instants, histoire d'entendre sa voix :

"Vers les premiers jours du mois d’Avril dernier, je fus invité par un amateur d’agriculture de parcourir une partie du département du Pas-de-Calais ; j’entrepris le voyage dans l’intention de recueillir quelques notions agronomiques dignes de vous être soumises. Je fus donc visiter avec curiosité ces vastes plaines du Boulonnais , cultivées avec tant de soins et produisant avec tant d’abondance.

La saison, peu favorable à cette époque, m’empêcha de réaliser complètement mes projets. Après avoir parcouru les campagnes , je me rendis au port de Boulogne. Là , visitant les dunes voisines du bord de la mer, j’observais l’aridité du sol et la rareté des végétaux, lorsqu’un modeste arbrisseau surchargé de fruits d’une couleur éclatante, vint fixer mon attention. Je reconnus l’Hippophaë rhamnoïdes. Ce végétal croit naturellement et en abondance sur les rivages de la mer. Je pris des renseignements de plusieurs cultivateurs des environs, je conçus dès-lors le projet de le soumettre à la culture de notre département. Enrichir son pays d’un fait agricole, n’est-ce pas contribuer à la prospérité publique..."

Son intervention complète est publiée chez Baudry, l'imprimeur du Roi de la rue des Carmes.

A la tourbière d'HeurteauvilleLa même année, Lebret publie un mémoire sur les châtaignes d'eau. Mais chez Périaux cette fois. Cet autre imprimeur du Roi édite aussi en 1821 la première notice de Deshayes sur la presqu'île de Jumièges. Cette maison d'édition joue un rôle clé dans la diffusion des connaissances et des récits historiques au public cultivé de l'époque. Deshayes va du reste citer Lebret dans son Histoire de l'abbaye royale de Jumièges à propos des tourbières d'Heurteauville :

En

1820, MM. Dubreuil, directeur du Jardin des Plantes à Rouen,

et

Lebret, pharmacien en la même ville, ont tenté d'y

introduire la macre ou châtaigne d'eau ( trapa natans " de

Linnée ). Ils ont jeté des fruits de cette,

plante en

assez grande quantité dans plusieurs pièces

d'eau. Leur

essai a très bien réussi; et en 1821, le semis a

produit

des fruits aussi parfaits que ceux qu'ils avaient semés.

Mais

par défaut de surveillance, tous les plants ont

été enlevés en 1821 et ne se sont pas

perpétués."

A la

Société Linnéenne de Paris, on parle

de Lebret en 1823 : "Une

nouvelle variété du Cucurbita pepo

provenant des environs de Oratava,

ville située au pied du pic de

Ténériffe, a été introduite

dans le

département de la Seine-Inférieure par M. Isidore

Le Bret, de Rouen.

Ce

confrère très-zélé

s’est assuré qu’elle était

plus avantageuse que les

cucurbitacées de nos jardins, puis que son fruit

mûrit beaucoup plus

tôt, se conserve plus long-temps, et contient une grande

quantité de

principes sucrés...."

En 1828, Lebret va jouer un rôle déterminant dans la destinée d'un jeune garçon de 14 ans venu de l'Eure. Hippolyte Lepage était le fils de paysans ruinés venus s'installer à Rouen. Décelant chez lui des capacités, Lebret demanda à son collègue Levavasseur, pharmacien à Bacqueville, de le prendre pour apprenti. Après de brillantes études, établi à Gisors, ses recherches en laboratoire apporteront beaucoup à la science.

En 1832, Lebret publie, toujours chez Périaux, une notice sur les défrichements opérés à Orival par le Dr Thorel.

Marié sur le tardLebret avait 57 ans lorsqu'il épousa à Rouen Louise Aimable Sophie Choffard, de 12 ans sa cadette, fille d'un défunt maître en chirurgie, veuve depuis une bonne décennie d'un médecin homonyme. Nous étions en 1837 et cette union n'allait durer que 13 ans. Trois ans après son mariage, Lebret se sépara de ses biens à Boscherville.

En

janvier 1840, la Société nantaise d'horticulture

évoquant le chêne d'Allouville, reprit la

description

qu'en faisait Lebret.

« Tout

porte à croire, dit-il, que le chêne d'Allouville

a au

moins sept à huit siècles d'existence ; il a onze

mètres de circonférence et trois

mètres

soixante-six centimètres de diamètre. Il est peu

élevé et se termine par un petit clocher en bois,

pour

garantir sa flèche, dont l'extrémité

fut

enlevée par la foudre, il y a un siècle. On a

pratiqué au rez -de-chaussée, dans son

intérieur,

une chapelle dédiée à la

Sainte-Vierge. Tous les

attributs de notre religion y sont

représentés ; la

messe y est célébrée très

souvent, et le

Dieu des chrétiens est adoré dans le temple

végétal d'Allouville sous la voûte d'un

feuillage épais. »

En

janvier 1840, la Société nantaise d'horticulture

évoquant le chêne d'Allouville, reprit la

description

qu'en faisait Lebret.

« Tout

porte à croire, dit-il, que le chêne d'Allouville

a au

moins sept à huit siècles d'existence ; il a onze

mètres de circonférence et trois

mètres

soixante-six centimètres de diamètre. Il est peu

élevé et se termine par un petit clocher en bois,

pour

garantir sa flèche, dont l'extrémité

fut

enlevée par la foudre, il y a un siècle. On a

pratiqué au rez -de-chaussée, dans son

intérieur,

une chapelle dédiée à la

Sainte-Vierge. Tous les

attributs de notre religion y sont

représentés ; la

messe y est célébrée très

souvent, et le

Dieu des chrétiens est adoré dans le temple

végétal d'Allouville sous la voûte d'un

feuillage épais. »

la dernière publication qui nous soit connue de Lebret, c'est l'intervention qu'il fit le 6 juin 1840 devant la Société d'Émulation de Rouen sur le Madia Saliva, une plante oléagineuse. Lefèvre se fit un devoir de l'imprimer.

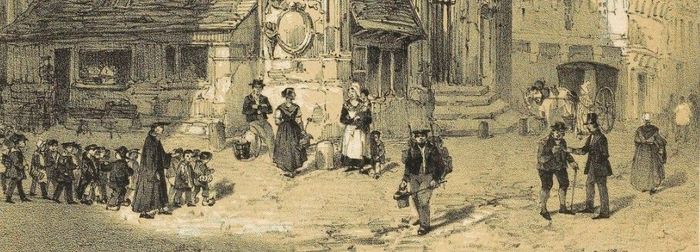

Scène de rue près de la fontaine Saint-Maclou dessinée d'après nature en 1845 par Daniaud.

La Révolution de 1848 mit fin à la Monarchie. Les ouvriers rouennais, surtout du textile, inaugurèrent la Seconde République en s'insurgeant contre les bas-salaires. Rue Martainville, une barricade est élevée. Des fusillades, des cris, les Lebret se précipitent à leur fenêtre. La fumée dissipée, ce sera la répression.

Toujours actif à 70 ans, Lebret trépassa le 2 avril 1850 dans sa maison de campagne du Croisset. Il avait pour voisin plus ou moins proche un certain Flaubert, alors parti visiter l'Orient. C'est à lui que la rue Martainville devait son surnom d'infâme petite Venise à cause de ses ruissaux putrides. Le beau-frère du défunt, M. Le Barbier, alla déclarer le décès en mairie, flanqué de Jean Dafodan, un ami de Canteleu.

A la mort, d'Isidore

Lebret, l'abbé Tougard, alors président de la

Société

d'Horticulture, lui rendit ainsi hommage :

vingt-cinq ans trésorier de la Société centrale d'Agriculture du département. Le commerce et l'industrie ont-ils besoin d'avoir des organes, il est membre de la Société libre du Commerce du département. Réunissant les sympathies et la confiance de ses confrères, il est trésorier de la Société des Pharmaciens.

Le bureau de bienfaisance de la ville de Rouen l'a compté pendant un grand nombre d'années au nombre de ses membres les plus actifs et les plus dévoués, et ce dans le quartier le plus populeux de la cité. Les malheureux ne l'ont jamais invoqué en vain et jamais ses conseils ne furent refusés à personne.

Populaire, accessible, il était surtout connu pour ses connaissances pratiques sur les maladies des enfants. Telle fut la vie de M. Lebret, telle fut son occupation jusqu'au moment où la maladie vint le frapper. Si nous le suivons dans sa famille, nous le voyons lui rendant les plus grands services. Bon parent, il sut en remplir toutes les obligations. Les hommes de ce caractère sont trop précieux pour que ce ne soit pas un devoir de retracer leurs bonnes œuvres

après leur mort.

L'amitié me l'imposait, j'ai dû le remplir.

Tel fut l'homme auquel nous adressons nos adieux pour la dernière fois.

Que ces quelques paroles soient un adoucissement à la douleur que ressent une épouse éplorée; qu'elles soient pour elle une consolation à ses chagrins, et qu'elles demeurent pour elle le gage de l'opinion publique qui entoure la mémoire de celui qui lui fut cher.

SOURCES

Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie, 1850

Mémoires de la Société linnéenne de Paris, 1823

L'architecture et la construction dans l'Ouest, vol. 12 à 13, p. 6

Histoire de l'abbaye royale de Jumièges, Charles-Antoine Deshayes, 1829, Baudry.

Haut de page