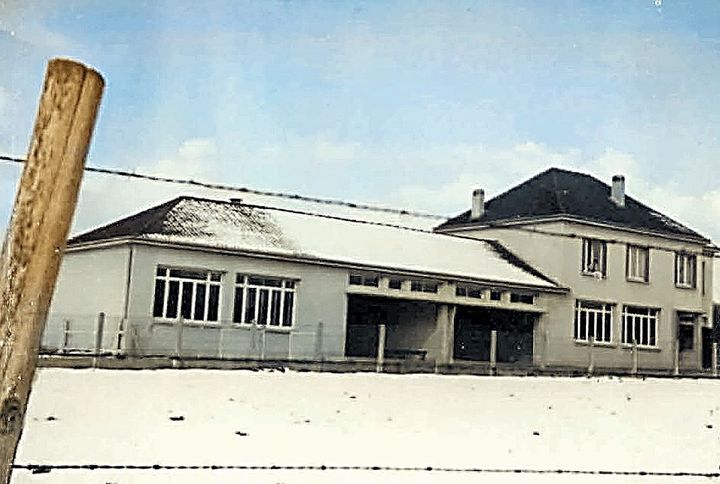

L’école des Sablons en 1963

Par

Jean Mourot.

Avec

mon épouse d’alors et mes deux jeunes enfants, je

suis arrivé à

l’école des Sablons en août 1963. Le

bâtiment avait été

implanté à deux pas du carrefour autrefois dit «

des cinq

chemins », sur la D 65. On y a connu, au milieu du

XIXe siècle,

une autre école, tenue par un maître

d’occasion dans la bicoque

qui lui servait aussi de logement. Il y avait également une

école

au hameau de Conihout, tenue par un maître pittoresque. La

généralisation de la loi Guizot instituant dans

chaque commune une

école tenue par un maître breveté a

marqué la fin des écoles de

hameau. Tous les Jumiégeois sont alors allés à

l’école du

Bourg. En 1911, grâce à un legs, on a

édifié une école au

milieu du Conihout, l’école Lefort, qui

fonctionnait encore comme

école à classe unique avec une maîtresse

eczémateuse qu’allait

remplacer un peu plus tard Renée Saunier, venant du Mesnil.

Nous

succédions au couple Le Roux, parti après un

séjour de quatre ans.

Eux-mêmes avaient remplacé le couple Soing qui

avait ouvert en 1958

cette école

« géminée »

(filles et garçons ensemble).

Le bâtiment, devenu depuis entrepôt municipal, se dressait entre une prairie et un champ cultivé. Au-delà, après quelques prairies, commençait le « Marais ». Depuis son assainissement commencé par les moines au Moyen-Âge, c’était en fait une prairie inondable, quadrillée de fossés où grouillait toute une vie aquatique, sous une pellicule de lentilles d’eau. Au printemps y fleurissaient de jaunes iris d’eau et, sur les parties inondables, des populages des marais. Sur ce terrain sablonneux couvert de joncs, de carex et d’herbes variées, avec quelques buissons d’ajoncs, les bovins étaient mis à paître à la belle saison. Au mois de mai, ils arrivaient au carrefour pour y être marqués au fer rouge sur les cornes ou les sabots avant d’être conduits au pâturage. Tout le monde se retrouvait ensuite, à quelques pas de là, au café Gibourdel, qui abritait aussi une boutique où l’on trouvait un peu de tout, où l’on pouvait déjeuner et téléphoner (c’était la « cabine » publique, à une époque où peu de familles avaient le téléphone).

La société Drouard y exploitait une carrière de sable et de gravier, transportés par camions ou embarqués sur des péniches par un appontement du Conihout.

Il n’y avait plus dans le hameau qu’une exploitation agricole de plein exercice, le tenancier devant, pour s’en sortir, louer ses services aux uns et aux autres et en particulier au marchand de charbon faisant les livraisons, le samedi après-midi. Les autres exploitants, cultivateurs, éleveurs et surtout arboriculteurs, n’étaient agriculteurs qu’à mi-temps, leur revenu régulier provenant d’un emploi fixe, le plus souvent à Yainville (à la centrale EDF, à l’huilerie COOP, à la Savonnerie Le Chat) ou, plus rarement et plus pour longtemps, à la clouterie Mustad de Duclair...

Aux Sablons, l’eau courante était tout juste arrivée jusqu’à l’école. L’adduction se pour- suivra dans les années suivantes. Auparavant, une pompe allait chercher l’eau dans la nappe phréatique. Les « toilettes » – un siège dans l’appartement, des WC à la turque sous les préaux des deux classes – se déversaient dans une fosse étanche qui débordait parfois sous le préau de la 1e classe. La nécessité de la vidanger un peu trop fréquemment conduira à installer un trop-plein et un tuyau de vidange dans le sol sableux derrière l’école – le « tout- à-l’égout » serait pour plus tard.

Les classes étaient chauffées par des poêles Godin à charbon. C’était insuffisant pour la classe des petits, battue par tous les vents, où l’on se gelait à longueur d’hiver. Je finirai par obtenir l’achat d’un modèle plus performant qui durera jusqu’à l’installation du chauffage central – tardive, l’école des Sablons sera le dernier bâtiment public de Jumièges à en bénéficier avec celle du Conihout. Le chauffage de l’appartement était, quant à lui, à la charge de ses occupants.

En septembre 1963, nous accueillions 55 élèves. C’est mon épouse qui avait la plus grosse charge de travail avec 32 élèves répartis en 3 cours (CP- CE1-CE2). Pour ma part, je n’en avais que 23, répartis en 4 cours (CM1-2 et FE 1-2) – 9 de l’âge du Certificat d’études dont 4 pouvaient espérer l’obtenir. Avec l’aide de nos manuels, de quelques fiches de travaux individuels tirées au duplicateur à alcool et d’un peu d’astuce, nous réussirons à tenir notre petit monde en alternant judicieusement leçons magistrales et devoirs personnels, et en regroupant la classe entière pour la morale, la récitation ou le chant, le dessin, l’histoire-géographie, les sciences et l’éducation physique – réduite au minimum. Le programme du Certificat prévoyant de la couture et de l’enseignement ménager pour les filles, ce sera l’occasion d’un « décloisonnement » avant la lettre : une fois la semaine, les filles iront s’initier à la couture avec la maîtresse et j’accueillerai les garçons de sa classe pour faire de la peinture ou de l’éducation physique avec les miens. Pour l’enseignement ménager – purement théorique – j’en ferai profiter mes garçons comme je ferai profiter mes filles des cours d’enseignement agricole.

C’est ainsi que nous allions débuter un séjour de 21 ans pour moi et de 25 ans pour mon épouse dans une école qui n’allait pas tarder à fermer quelques années après notre départ.

Le bâtiment, devenu depuis entrepôt municipal, se dressait entre une prairie et un champ cultivé. Au-delà, après quelques prairies, commençait le « Marais ». Depuis son assainissement commencé par les moines au Moyen-Âge, c’était en fait une prairie inondable, quadrillée de fossés où grouillait toute une vie aquatique, sous une pellicule de lentilles d’eau. Au printemps y fleurissaient de jaunes iris d’eau et, sur les parties inondables, des populages des marais. Sur ce terrain sablonneux couvert de joncs, de carex et d’herbes variées, avec quelques buissons d’ajoncs, les bovins étaient mis à paître à la belle saison. Au mois de mai, ils arrivaient au carrefour pour y être marqués au fer rouge sur les cornes ou les sabots avant d’être conduits au pâturage. Tout le monde se retrouvait ensuite, à quelques pas de là, au café Gibourdel, qui abritait aussi une boutique où l’on trouvait un peu de tout, où l’on pouvait déjeuner et téléphoner (c’était la « cabine » publique, à une époque où peu de familles avaient le téléphone).

La société Drouard y exploitait une carrière de sable et de gravier, transportés par camions ou embarqués sur des péniches par un appontement du Conihout.

Il n’y avait plus dans le hameau qu’une exploitation agricole de plein exercice, le tenancier devant, pour s’en sortir, louer ses services aux uns et aux autres et en particulier au marchand de charbon faisant les livraisons, le samedi après-midi. Les autres exploitants, cultivateurs, éleveurs et surtout arboriculteurs, n’étaient agriculteurs qu’à mi-temps, leur revenu régulier provenant d’un emploi fixe, le plus souvent à Yainville (à la centrale EDF, à l’huilerie COOP, à la Savonnerie Le Chat) ou, plus rarement et plus pour longtemps, à la clouterie Mustad de Duclair...

Aux Sablons, l’eau courante était tout juste arrivée jusqu’à l’école. L’adduction se pour- suivra dans les années suivantes. Auparavant, une pompe allait chercher l’eau dans la nappe phréatique. Les « toilettes » – un siège dans l’appartement, des WC à la turque sous les préaux des deux classes – se déversaient dans une fosse étanche qui débordait parfois sous le préau de la 1e classe. La nécessité de la vidanger un peu trop fréquemment conduira à installer un trop-plein et un tuyau de vidange dans le sol sableux derrière l’école – le « tout- à-l’égout » serait pour plus tard.

Les classes étaient chauffées par des poêles Godin à charbon. C’était insuffisant pour la classe des petits, battue par tous les vents, où l’on se gelait à longueur d’hiver. Je finirai par obtenir l’achat d’un modèle plus performant qui durera jusqu’à l’installation du chauffage central – tardive, l’école des Sablons sera le dernier bâtiment public de Jumièges à en bénéficier avec celle du Conihout. Le chauffage de l’appartement était, quant à lui, à la charge de ses occupants.

En septembre 1963, nous accueillions 55 élèves. C’est mon épouse qui avait la plus grosse charge de travail avec 32 élèves répartis en 3 cours (CP- CE1-CE2). Pour ma part, je n’en avais que 23, répartis en 4 cours (CM1-2 et FE 1-2) – 9 de l’âge du Certificat d’études dont 4 pouvaient espérer l’obtenir. Avec l’aide de nos manuels, de quelques fiches de travaux individuels tirées au duplicateur à alcool et d’un peu d’astuce, nous réussirons à tenir notre petit monde en alternant judicieusement leçons magistrales et devoirs personnels, et en regroupant la classe entière pour la morale, la récitation ou le chant, le dessin, l’histoire-géographie, les sciences et l’éducation physique – réduite au minimum. Le programme du Certificat prévoyant de la couture et de l’enseignement ménager pour les filles, ce sera l’occasion d’un « décloisonnement » avant la lettre : une fois la semaine, les filles iront s’initier à la couture avec la maîtresse et j’accueillerai les garçons de sa classe pour faire de la peinture ou de l’éducation physique avec les miens. Pour l’enseignement ménager – purement théorique – j’en ferai profiter mes garçons comme je ferai profiter mes filles des cours d’enseignement agricole.

C’est ainsi que nous allions débuter un séjour de 21 ans pour moi et de 25 ans pour mon épouse dans une école qui n’allait pas tarder à fermer quelques années après notre départ.

Jean

MOUROT.

Source

Pour

en savoir plus, on peut commander le petit livre « Une

petite école dans la prairie »

chez thebookedition.com

(12 €+port) ou chez l’auteur : J. Mourot

622 B rue de

l’Essart 76480 YAINVILLE