Par Laurent

Quevilly-Mainberte

Co-auteur avec l'abbé Bunel de la Géographie de la Seine Inférieure, l'abbé Tougard puise ses racines à Jumièges. On a failli ne pas le savoir. L'acte de baptême de son ancêtre, Valentin Tougard, avait disparu. En 1748, pour prouver son identité, il lui fallut plusieurs témoins dont mon ancêtre Jean Mainberte...

| 1920. L'abbé

Tougard vient de mourir. Cassé par les ans, marchant

à grand peine, combien de fois ne l'avait-on pas

trouvé sans connaissance sur la voie publique. Membre de sa société havraise d'études diverses, Charles Gonet nous en brosse ainsi le portrait : "Les nombreuses sociétés savantes auxquelles appartenait le chanoine Tougard, décédé le 25 décembre 1920, perdent en ce prêtre, aussi modeste qu'érudit, Une de leurs lumières les plus pures. "Tour à tour secrétaire et archiviste de la Société de l'Histoire de Normandie, de la Société des Bibliophiles rouennais, de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, vice-président, mort en fonctions, de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure, toutes sociétés auxquelles il rendit les plus éminents services, le chanoine Tougard avait accepté d'être membre correspondant de notre Société Havraise d'études diverses en 1902, sur les instances du regretté président Rouette, son ancien élève demeuré son ami (...) |

Tout étudit qu'il fut, Albert Tougard publia en 1885 les poésies naïves de l'abbé Houlière, un temps curé d'Yainville, auteur de la chanson populaire Noter-Dame d'Autertot. |

"Né à Canteleu, le 28

décembre 1841, Albert Tougard était le fils d'un

constructeur éminent, esprit original, et à qui

seraient dues, dit-on, plusieurs inventions mécaniques

très curieuses." N.D.L.R.

Noël-Eugène Tougard (1809-1868) était

l'inventeur d'une machine à imprimer les étoffes

avec séchoir mécanique. Ce qui lui valut la

Grande médaille de la Société

d'émulation.

"Né à Canteleu, le 28

décembre 1841, Albert Tougard était le fils d'un

constructeur éminent, esprit original, et à qui

seraient dues, dit-on, plusieurs inventions mécaniques

très curieuses." N.D.L.R.

Noël-Eugène Tougard (1809-1868) était

l'inventeur d'une machine à imprimer les étoffes

avec séchoir mécanique. Ce qui lui valut la

Grande médaille de la Société

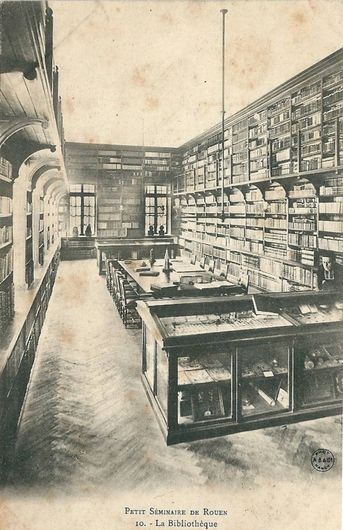

d'émulation.Au foyer paternel, l'enfant développa rapidement les qualités intellectuelles que la Providence lui avait départies si largement; et, lorsque commença pour lui la vie d'étudiant en cette maison du Petit Séminaire du. Mont-aux-Malades qui devait être la sienne pendant plus d'un quart de siècle, le jeune Tougard sut, à force de travail persévérant et opiniâtre, remporter dans toutes ses classes les plus enviables succès sur des émules qui, à ce moment, déjà, faisaient présager ce qu'ils furent, par la suite, comme lui-même : l'ornement et l'honneur de nos Académies normandes..."

"il me plaît d'évoquer devant vous l'énergique figure de l'abbé Tougard dont, parfois, un bon sourire étonné venait adoucir la rude expression..."

Ordonné prêtre, il enseigne...

1866 "Devenu prêtre et resté professeur au Petit Séminaire, après y avoir acquis une connaissance approfondie de la langue latine et de la langue grecque surtout, pour laquelle il eut toujours une prédilection marquée, l'abbé Tougard s'appliqua à mettre à la portée de ses élèves — et il y excella — avec une méthode toute personnelle et pleine d'originalité que nous ne pouvons nous remémorer sans sourire, les explications des Scoliastes de l'Antiquité et de la Renaissance, les Commentaires des Grands Éditeurs du XVIIe siècle et jusqu'aux traductions des deux Estienne en leurs fameux ouvrages : Trésor de la langue latine et Trésor de la langue grecque, qui, à force d'avoir été lus, annotés, complétés, corrigés même par son attention toujours en éveil, finissaient par n'avoir plus de secrets pour lui.

Docteur ès-lettres

1874 "La méticuleuse régularité de la vie quotidienne du savant abbé Tougard, où tout était prévu et ordonné jusqu'au temps même qu'il accordait à la lecture de ses auteurs favoris, avait permis au jeune professeur de préparer ses thèses de doctorat ès-lettres. A cette époque, les examens du doctorat ès-lettres, qui semblaient particulièrement redoutables aux candidats, n'étaient que fort rarement affrontés.

"Les thèses que présenta l'abbé Tougard portaient sur les Actes grecs des Bollandistes qu'il comptait au nombre de ses. maîtres et qu'il révérait à l'égal des Egger, dont il s'était fait le disciple pour l'étude du grec; des Léopold Delisle, des de Beaurepaire et des abbé Cochet, dont se reflétait dans ses écrits la doctrine si sûre pour tout ce qui touche à L'hagiographie, à l'archéologie et à l'histoire littéraire du moyen âge.

"Leur soutenance en Sorbonne eut un certain retentissement; tant par le choix du sujet que par le renom d'helléniste du jeune abbé. Au dire de ses contemporains, elle fut très mouvementée et dura cinq heures, mais l'abbé Tougard en sortit docteur ès-lettres; et ce fut, croyons-nous, le premier ecclésiastique du diocèse de Rouen qui ait conquis, de haute lutte, les honneurs de ce grade...."

Auteur prolixe

"... Il collabora honorablement à de nombreuses revues; en particulier, au Bulletin Critique, de l'abbé Duchesne; au Polybiblion; aux Analecta Bollandiana; à la Revue Catholique de Normandie, et à maintes publications religieuses du diocèse de Rouen.

"Qui pourra jamais établir le précis exact des oeuvres publiées par l'abbé Tougard, et dont la plupart ne sont que des notes rapidement écrites, de courtes brochures, souvent même quelques pages ayant surtout le mérite d'être curieuses, originales, anecdotiques et inédites. Toutefois, son nom restera attaché à quelques-unes de ses publications qui, à la vérité, présentent un intérêt et un mérite plus grands..."

Genèse d'une œuvre monumentale

| Quittons

Charles Gonet pour nous interroger : comment est née la Géographie de

Seine-Inférieure ? C'est l'abbé

Bunel qui en eut l'idée. Il en trace le plan,

rédige le volume consacré à

l'arrondissement de Dieppe, attaque celui du Havre mais se sent

visité par la mort à l'article d'Harfleur. On

l'inhume le 9 janvier 1871. Bunel avait souhaité que Tougard

prenne la relève. Les mois passèrent. En 1875

parut enfin l'Arrondissement de Neufchâtel suivi d'Yvetot en

1876, Dieppe et Le Havre en 1877 et enfin Rouen en 1879. La critique ne fut pas forcément unanime. Ainsi parle Gabriel Gravier, de la Société d'Emulation de Rouen : |

Grosse

colère à Yainville

Le 6 août 1880, l'abbé Tougard, visite "la jolie absidiole de l'église d'Yainville." L'homme a du sang jumiégeois dans les veines. Ils descend des Mainberte. Et ce sang, il ne fait qu'un tour quand il découvre que l'église a été fraîchement décorée de têtes d'anges d'une parenté fort douteuse avec ceux de Raphaël. "Ils ont dû, s'exclame-t-il, être exécutés, au plus juste prix, par quelque vitrier de la contrée." Tougard s'interroge: de tels enjolivements d'un monument historique trouveront-ils grâce devant le Comité supérieur des Beaux-Arts et même devant la Commission des Antiquités. Là, M. Drouet lancera : "J'aimerais à croire que ce travail ne s'est fait qu'après l'accomplissement de toutes les formalités administratives !" Réponse de Tougard: "La fabrique n’a certainement pas été consultée, puisque le Curé n'a connu ce projet qu'en voyant les ouvriers à la besogne..." On suppose donc que l'initiative de cette décoration de mauvais goût en revient à la municipalité. |

"La partie purement géographique du travail de M. l'abbé Tougard contient beaucoup de renseignements très utiles et faciles à trouver au moyen des tables qui terminent chaque volume, mais le côté descriptif est presque complètement omis et l'on ne se rend pas compte des manifestations de l'esprit humain. C'est une lacune qui sera peut-être remplie dans les deux volumes qui nous sont promis.

"La partie ecclésiastique est traitée copieusement, trop copieusement même, car vraiment on pourrait croire que tout le reste n'a été fait que pour lui servir d'ornement ou de véhicule. Selon moi, le titre : Géographie du département de la Seine-Inférieure est incomplet d'un mot : il devrait être : Géographie ECCLÉSIASTIQUE du département de la Seine-Inférieure.

"L'archéologie me paraît assez complète. Elle permettrait de refaire la carte publiée en 1859 par M. l'abbé Cochet et déjà refaite en 1877, pour la partie préhistorique, par M. Léon de Vesly. Je dois dire que la carte de M. de Vesly est d'une exécution remarquable et que l'auteur a été heureusement inspiré en prenant les signes conventionnels adoptés par le congrès de Stockholm. Si M. l'abbé Tougard voulait en faire de pareilles pour les périodes romaine, mérovingienne, carlovingienne et du moyen âge, son livre y gagnerait beaucoup.

"Au point de vue de l'histoire, M. l'abbé Tougard ne laisse échapper aucun fait intéressant, mais il le traite à sa façon. Je me hâte d'ajouter qu'il est de très bonne foi ; qu'il veut être juste et qu'il fait pour cela son possible.

Je ne lui ferai donc pas un crime de ses erreurs, de ses appréciations qui me paraissent partiales, car, ainsi que le disait Sénèque, il y a plus de dix-huit siècles : cuivis potest accidere, quod cuiquam potest."

Introduction

de l'article Jumièges

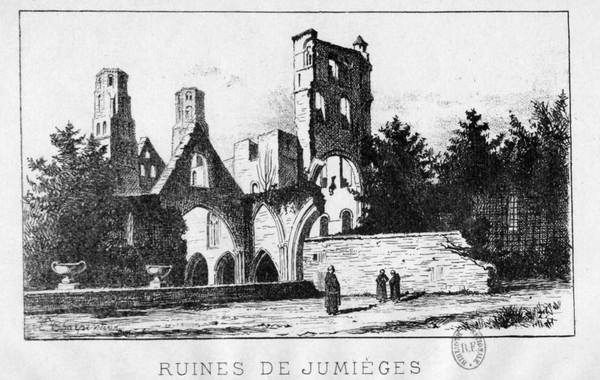

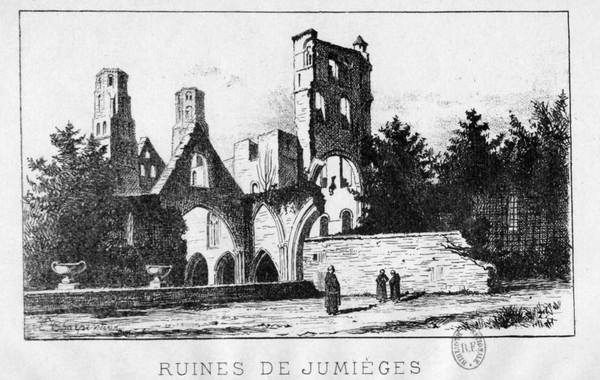

Tougard , comme nous allons le voir, puisait ses racines à Jumièges. La fabrique de l'église Saint-Valentin édita, en 1879, un tiré à part de l'article consacré à cette paroisse. Il est illustré d'une gravure anachronique représentant des moines dans les ruines de l'abbaye.

Tougard , comme nous allons le voir, puisait ses racines à Jumièges. La fabrique de l'église Saint-Valentin édita, en 1879, un tiré à part de l'article consacré à cette paroisse. Il est illustré d'une gravure anachronique représentant des moines dans les ruines de l'abbaye.

JUMIÉGES.

— 1,084 hab., 1893 hect,, sur la rive droite de la Seine, par

5-48 m. d'alt. — Route dép. n° 13. Chemin

n° 65. — A 7 kil. de Duclair, 27 kil. de

Rouen. Succursale, bureau de bienfaisance. Salle d'asile. Notaire,

télégraphe; voitures pour Duclair et Rouen

Cet asile, dû à la charité privée, reçoit environ 80 enfants. Il a mérité d'être cité au Conseil général (août 1878) comme un établissement modèle.

Commerce considérable de fruits (de prunes surtout), volailles, fèves, pois, pommes de terre. Exportation pour l'Angleterre. L'église (monument historique) a pour patron S. Valentin, martyr en Italie, dont la tète fut apportée de Rome par un prêtre qui la déposa à Jumiéges (M. l'abbé Cochet prétend que l'église était auparavant dédiée à S. André. D'autres lui donnent S. Pierre pour titulaire). La nef est fort simple et du style roman des XIIe et XIIIe siècles. A la Renaissance, on entreprit une magnifique reconstruction du chœur, qui n'a pas été achevé. Fragments de vitraux du XVIe siècle avec dalles tumulaires du même temps et du XIIIe siècle. Le chef de S. Valentin est déposé sous le maître-autel. Chaque année, le lundi de la Pentecôte, les paroisses de N.-Dame et de S.-Nicolas de Bliquetuit (celle-ci éloignée de près de 12 kilomètres) viennent processionnellement vénérer cette relique. Voici les autres monuments religieux de Jumiéges, d'a-près la description de M. l'abbé Cochet. « La première léproserie de Jumiéges fut placée à l'en- trée du bourg actuel, sur la route d'Yainville. On montre encore la place du cimetière et de la chapelle dédiée à S. Michel. De temps en temps on y rencontre des murailles, des ossements et des vases funéraires. C'est là qu'avait été inhumé, en 1248, l'abbé Guillaume Defors, qui « aimait les pauvres et qui les servait. » Vers 1338, la léproserie fut transférée à Duclair, où l'on transporta aussi le tombeau de G. Defors. »

« La chapelle de la Mère de Dieu, située dans le bois sur la route de Duclair, porte la date de 1787, mais dut remplacer l'ancienne chapelle de Ste-Austreberte, qui était aussi dans un bois. Ce qui le fait croire, c'est que près de là est le Chêne à l'Ane, qui rappelle la légende du Loup vert.

« Cette chapelle est un lieu de pèlerinage très fréquenté par les gens du pays qui ont la fièrre intermittente. En entrant ou en sortant de la chapelle, ils ont soin de nouer leurs fièvres aitx genêts des taillis ; » et, suivant la superstitieuse tradition, quiconque dénouerait ces genêts, gagnerait les mêmes fièvres ; ce qui n'empêche pas que les enfants prennent impunément le malin plaisir de défaire ces nœuds.

La chapelle S.-Amateur, dont on ignore jusqu'à remplacement, est parfois appelée chapelle de Maitre-Jean Justice ce qui fait présumer qu'elle eut pour fondateur le chanoine de Paris, Jean Justice, conseiller du roi et chantre de Bayeux au XIVe siècle, qui paraît avoir été originaire de cette contrée. Il fonda à Paris le Collège de Justice pour douze boursiers, dont huit du diocèse de Rouen, et autant que possible du doyenné de S. -Georges.

Le hameau de Conihout eut au moyen-àge des vignobles très importants, célèbres dès le VIIe siècle. Leurs produits, sans être de fort bonne qualité, figurèrent sur la table de Philippe Auguste et s'expédiaient en Flandre et en Angleterre, il s'en consommait beaucoup à Rouen, parce qu'en y entrant, On ne payaient que la moitié des droits.

Une terrible épidémie ravagea Jumiéges en 1775 et 1776. Le célèbre médecin Lepecq de la Clôture, chargé d'en déterminer la cause, l'attribua aux exhalaisons pestilentielles des marais.

L'étude du terrain semble avoir démontré que, non loin de l'abbaye, le sol a haussé, depuis le IXe siècle, de plus de 3 mètres.

Antiquités : aux temps les plus reculés appartiennent les fosses nombreuses situées dans les bois (Dans la Fosse-Pique sont, dit-on, cachées des cloches). Des excavations sont appelées trous fumeux à cause des vapeurs qui s'en échappent dans l'hiver, surtout en temps de neige ; là encore on prétend que des trésors sont enfouis.

Enfin, un bateau chargé de bois a été rencontré à 5 mètres de profondeur dans la vase du hameau de Conihout.

Traces d'un camp et monnaies de bronze de l'époque romaine. Monnaies franques.

Jumiéges (Gemmeticum) a un très grand nombre de variantes dans son nom latin. Les principales sont : Gemedicum, Gimegiœ et Unnedicœ.

Cet asile, dû à la charité privée, reçoit environ 80 enfants. Il a mérité d'être cité au Conseil général (août 1878) comme un établissement modèle.

Commerce considérable de fruits (de prunes surtout), volailles, fèves, pois, pommes de terre. Exportation pour l'Angleterre. L'église (monument historique) a pour patron S. Valentin, martyr en Italie, dont la tète fut apportée de Rome par un prêtre qui la déposa à Jumiéges (M. l'abbé Cochet prétend que l'église était auparavant dédiée à S. André. D'autres lui donnent S. Pierre pour titulaire). La nef est fort simple et du style roman des XIIe et XIIIe siècles. A la Renaissance, on entreprit une magnifique reconstruction du chœur, qui n'a pas été achevé. Fragments de vitraux du XVIe siècle avec dalles tumulaires du même temps et du XIIIe siècle. Le chef de S. Valentin est déposé sous le maître-autel. Chaque année, le lundi de la Pentecôte, les paroisses de N.-Dame et de S.-Nicolas de Bliquetuit (celle-ci éloignée de près de 12 kilomètres) viennent processionnellement vénérer cette relique. Voici les autres monuments religieux de Jumiéges, d'a-près la description de M. l'abbé Cochet. « La première léproserie de Jumiéges fut placée à l'en- trée du bourg actuel, sur la route d'Yainville. On montre encore la place du cimetière et de la chapelle dédiée à S. Michel. De temps en temps on y rencontre des murailles, des ossements et des vases funéraires. C'est là qu'avait été inhumé, en 1248, l'abbé Guillaume Defors, qui « aimait les pauvres et qui les servait. » Vers 1338, la léproserie fut transférée à Duclair, où l'on transporta aussi le tombeau de G. Defors. »

« La chapelle de la Mère de Dieu, située dans le bois sur la route de Duclair, porte la date de 1787, mais dut remplacer l'ancienne chapelle de Ste-Austreberte, qui était aussi dans un bois. Ce qui le fait croire, c'est que près de là est le Chêne à l'Ane, qui rappelle la légende du Loup vert.

« Cette chapelle est un lieu de pèlerinage très fréquenté par les gens du pays qui ont la fièrre intermittente. En entrant ou en sortant de la chapelle, ils ont soin de nouer leurs fièvres aitx genêts des taillis ; » et, suivant la superstitieuse tradition, quiconque dénouerait ces genêts, gagnerait les mêmes fièvres ; ce qui n'empêche pas que les enfants prennent impunément le malin plaisir de défaire ces nœuds.

La chapelle S.-Amateur, dont on ignore jusqu'à remplacement, est parfois appelée chapelle de Maitre-Jean Justice ce qui fait présumer qu'elle eut pour fondateur le chanoine de Paris, Jean Justice, conseiller du roi et chantre de Bayeux au XIVe siècle, qui paraît avoir été originaire de cette contrée. Il fonda à Paris le Collège de Justice pour douze boursiers, dont huit du diocèse de Rouen, et autant que possible du doyenné de S. -Georges.

Le hameau de Conihout eut au moyen-àge des vignobles très importants, célèbres dès le VIIe siècle. Leurs produits, sans être de fort bonne qualité, figurèrent sur la table de Philippe Auguste et s'expédiaient en Flandre et en Angleterre, il s'en consommait beaucoup à Rouen, parce qu'en y entrant, On ne payaient que la moitié des droits.

Une terrible épidémie ravagea Jumiéges en 1775 et 1776. Le célèbre médecin Lepecq de la Clôture, chargé d'en déterminer la cause, l'attribua aux exhalaisons pestilentielles des marais.

L'étude du terrain semble avoir démontré que, non loin de l'abbaye, le sol a haussé, depuis le IXe siècle, de plus de 3 mètres.

Antiquités : aux temps les plus reculés appartiennent les fosses nombreuses situées dans les bois (Dans la Fosse-Pique sont, dit-on, cachées des cloches). Des excavations sont appelées trous fumeux à cause des vapeurs qui s'en échappent dans l'hiver, surtout en temps de neige ; là encore on prétend que des trésors sont enfouis.

Enfin, un bateau chargé de bois a été rencontré à 5 mètres de profondeur dans la vase du hameau de Conihout.

Traces d'un camp et monnaies de bronze de l'époque romaine. Monnaies franques.

Jumiéges (Gemmeticum) a un très grand nombre de variantes dans son nom latin. Les principales sont : Gemedicum, Gimegiœ et Unnedicœ.

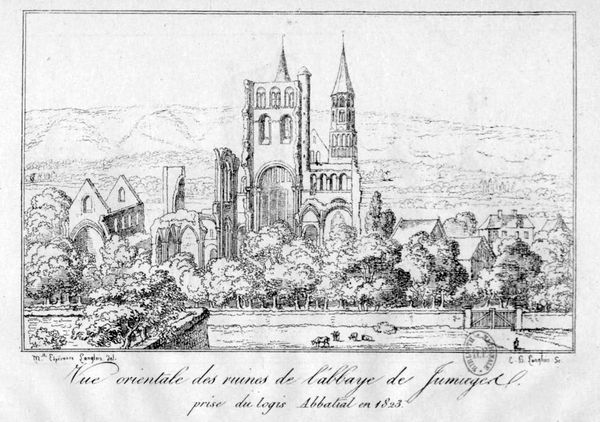

La seconde gravure de

l'abbaye de Jumièges contenue dans la Géographie

de la Seine-Inférieure est due aux Langlois père

et fille.

Les racines jumiégeoises de Tougard

Orinaires d'Hauville, les Tougard avaient traversé la Seine pour s'établir à Jumièges. Le 1er mai 1749, l'un d'entre eux, Valentin Tougard, envisage d'aller se marier à Sées. Seulement, il y a un problème, son acte de baptême a disparu. Le voilà sans nom, sans parents. Alors, le curé de Jumièges fait son enquête :

"Nous, discrète personne maître Jean-Pierre Grenier, curé de la paroisse de Saint-Valentin de Jumièges, doyenné de Saint-Georges, élection de Rouen, certifions à qui il appartiendra que Valentin Tougard, par la réquisition qui nous a été faite par le dit Tougard de l'extrait de l'acte de son baptême qu'il nous a déclaré avoir été célébré en l'église de notre paroisse le onze de juin, jour de saint Barnabé, de l'année mil sept cent dix neuf être du légitime mariage de Nicolas Tougard, son père de Marie Mainberte, sa mère, lequel acte ne s'étant point trouvé sur le registre de l'année 1719 et sur plusieurs autres précédents et subséquents dans lesquels nous l'avons exactement cherrché, se sont présentés à nous Nicolas Tougard, son père, âgé actuellement d'environ soixante et quatre ans et Marie Mainberte, sa mère, âgée de soixante et trois ans, lesquels nous ont déclaré et certifié que le dit Valentin Tougard est né de leur légitime mariage le 11 de juin et 1719 et baptisé le même jour en notre église et a été nommé Valentin par feu Jean de Conihout, son parrain, et par feue Marie Lobé, sa marraine, tous deux de notre paroisse.

A comparu aussi devant nous Jean Mainberte, oncle maternel du dit Valentin Tougard, âgé d'environ 60 ans, lequel nous a déclaré avoir une pleine connaissance de la naissance et baptême du susdit Valentin Tougard.

Se sont aussi présentés devant nous quatre témoins, lesquels ont une pleine connaissance de la naissance et baptême du susdit Valentin Tougard. Le premier témoin Michel Neveu, âgé d'environ soixante et deux ans, le secon Pierre Duquesne, âgé de soixante et trois ans, le troisième témoin Louis Duquesne, âgé d'environ cinquante ans, le quatrième témoin Valentin Duquesne, âgé de 36 ans, tous les quatre témoins de notre paroisse et voisins des dits père et mère de Valentin Tougard, lesquels ont signé et fait leur marque en notre présence et avons délivré au dit requérant le présent certificat ce jour d'hui 1er de mai 1749."

Généalogie

Valentin Tougard put finalement épouser sa promise et voici comment s'établit sa descendance jusqu'à notre érudit normand :

Valentin Tougard né en 1719 à Jumièges, marié en 1749 à Sées à Marie Bouvet dont :

Charles Valentin Tougard né en 1753, marié en 1774 à Sées à Marie Anne Polard dont :

Jacques Charles Valentin Tougard né en 1778, marié en 1803 au Val-de-la-Haye à Marie Clémence Désirée Picard dont :

Noël Eugène Tougard né en 1809, marié en 1835 à Rouen à Calix Reine Ihouitel dont :

Albert Ernest Eugène Tougard, 1841-1920

Voici à présent l'ascendance de Valentin Tougard qui reste à compléter :

- Génération

1

- 1 - Valentin Tougard 1719

- Génération

2

- 2 - Nicolas Tougard

- 3 - Marie Mainberte 1685-1762

- Génération

3

- 4 - Guillaume Tougard, marié à Hauville avec

- 5 - Marguerite Maugrard

- 6 - Thomas Mainberte 1655-1694

- 7 - Marie Deshays 1655-/1694

- Génération

4

- 12 - Charles Mainberte ca 1605-/1658

- 13 - Jeanne Thirel ca 1610-1659

- 14 - Marin Deshays

- 15 - Catherine Laisné

- Génération

5

- 24 - Thomas Mainberte, Père hypothétique de Charles Mainberte 1578-/1644

- 25 - Michèle Marescot

- Génération

6

- 48 - Pierre Mainberte

- 49 - Françoise Buchet

Ainsi, en ayant les Mainberte pour ancêtres communs, je me trouve être, comme nombre de Jumiégeois, cousin de l'abbé Tougard. Je lui devais bien cet hommage.

Laurent QUEVILLY.

ANNEXES

Sa nécrologie

L'article du Journal de Rouen

Discours

prononcé aux obsèques de l'abbé

Tougard par le Dr Coutan, président de la commission des

Antiquités :

« Messieurs,

«

Le 26 août 1875, la Commission des Antiquités,

sous le coup de la perte récente de son

président, l'abbé Cochet, ouvrait ses rangs

à deux jeunes collègues, que l'illustre

archéologue, avant de mourir, avait

désignés aux suffrages de l'Autorité

préfectorale. Tous deux étaient dignes de ce haut

patronage et la plus brillante carrière leur

était réservée. « L'un, M.

Le Breton, devait remplacer, un jour, à la tête de la Compagnie, M. de Beaurepaire, de si regrettée mémoire.

L'autre, M. l'abbé

Tougard:, devait succéder, comme secrétaire,

au distingué

comte d'Estaintot.

Aujourd'hui, la Commission des Antiquités confond dans le même deuil les deux éminents collègues, qu'elle avait été fière d'accueillir il y à quarante-cinq ans, et que la mort vient de lui ravir, à quelques semaines de distance.

« Secrétaire durant trente ans, de 1886 à 1916, époque où l'état de ses forces le contraignit à céder la plume à un secrétaire adjoint, assurément digne decet héritage, l'abbé Tougard ne tarda pas à devenir le bras droit du président et se consacra à ses fonctions avec toute la fougue de son tempérament. Sescomptes rendus étaient rédigés avec un soin scrupuleux et luttaient de précision avec la sténographie. En rapport avec la plupart des prêtres du diocèse, dont plusieurs avaient été ses élèves au Petit-Séminaire, il stimulait leur zèle pour la maison de Dieu, leur enseignait le respect du style des églises confiées à leurs soins, les mettait en garde contre les sollicitations des antiquaires et, pour les restaurations, leur recommandait le choix de praticienséprouvés. Il s'intéressait à réclusion des vocations archéologiques et tel jeune architecte (1), aujourd'hui célèbre dans sa patrie, la Suisse, lui a dû les premières lueurs de la notoriété. Celui qui parle, en ce moment, ne peut oublier, sans un vif sentiment de gratitude, à qui il doit lui-même son accès dans les Sociétés savantes de Rouen.

« L'activité de l'abbé Tougard était proverbiale. Il partageait son temps entre d'incessantes publications de tout format, la collaboration à de nombreuses revues et une vaste correspondance avec des personnalités de tout rang, parmi lesquels il est permis de citer l'illustre Léopold Delisle, dont la haute estime lui était précieuse.

« Etranger aux bruits du dehors, il ignorait presque tout des faits contemporains. Aussi, cet homme du xxe siècle n'aurait pas été dépaysé en plein Moyen âge, ni au temps de la Renaissance, où le réveil des études grecques n'aurait pas eu d'adepte plus enthousiaste. Les événements se chargèrent, un jour, de l'arracher à son rêve et la dispersion de sa bibliothèque du Mont-aux- Malades le surprit autant qu'elle l'affligea. La fin de sa vie fut attristée par le coup de foudre de la guerre, a laquelle il n'avait sans doute jamais songé, et la ruine de tant de monuments, de tout ordre, dût éprouver profondément son cœur d'archéologue.

« Toux ceux qui ont connu l'abbé Tougard garderont pieusement le souvenir de ce prêtre plein de foi, de ce chercheur infatigable, dont la curiosité n'était jamais assouvie, de cet homme sincère et bienveillant, qui s'oubliait lui-même, sans cesse au service des causes qui lui étaient chères. »

(1) M. Albert Naëf, président de la Commission fédérale des Monuments historiques de Suisse.

L'hommage de la Semaine religieuse

M. l'Abbé A. TOUGARD

Docteur ès-lettres

AIbert-Eugène Tougard naquit dans une maison située au bas de la côte de Canteteu, le 27 décembre 1841. Il ne fut baptisé en l'église de Canteleu que le 16 mai 1842 par le vicaire d'alors, M. l'abbé Houlière, dont plus tard il devait éditer les poésies, en les faisant précéder d'une curieuse préface.

Son père. on l'a rappelé récemment, était un esprit original à qui l'ou doit plusieurs inventions mécaniques très curieuses. Le jeune Tougard fit ses études secondaires au Petit Séminaire du Mont-aux-Malades où il fut le condisciple d'hommes destinés comme lui à devenir l'honneur du clergé rouennais : Mgr Loth. M. l'abbé Emmanuel Auvray, M. l'abbé Lebarq, M. l'abbé Sauvage.

Ordonné prêtre le f décembre 1866, il fut pendant un quart de .siècle, jusqu'en 1881, professeur en cette maison qui devint pour toujours la sienne. Il y acquit, à force de travail personnel, une connaissance profonde du latin et du grec. Il y étudia, pour les expliquer à ses les auteurs marqués au programme des classes de grammaire, de la troisième en particulier, avec une méthode originale : les explications des scho1iastes de l'antiquité et de la Renaissance, les commentaires des grands éditeurs du XVIIe siècle, en particulier du savant abbé Huet devenu plus tard évêque d'Avranches, n'eurent bientôt plus de secrets pour lui ; il lisait, annotait, complétait, corrigeait avec passion les traductions verbales données, au XVIe siècle, par Robert Estienne en son Trésor de la langue latine, et surtout par le fils de ce dernier, Henri Estienne. en son admirable Trésor de la langue grecque. Il pratiquait avec non moins d'assiduité et de ferveur le Glossaire de la Basse-Latinité de Du Cange, et le Dictionnaire de la Langue Française de Littré. Ainsi armée, servie du reste par une mémoire prodigieuse, son érudition fut mise par lui au service de ses élèves. Pour eux, il composa des cours de thèmes grecs où trouvaient leur application toutes les règles de la grammaire de l'abbé Maunoury. Les traductions qu'il nous donnait des textes expliqués par nous, étaient d'une littéralité savoureuse. surtout quand il s'agissait de rendre en français les épilhètes et autres mots composés des poètes grecs, d'Homère à Théocrite (1).

Tout en nous consacrant le meilleur de son temps, l'abbé Tougard se fit recevoir licencié ès lettres, puis prépara ses thèses de doctorat ès lettre. Sa thèse française traitait « de l'histoire profane dans les actes grecs des Bollandistes ». Le titre de sa thèse latine était ainsi conçu : Quid ad profanos mores dignoscendos augendaque lexica conferant Acta Santorum grœca Bollandiana. La soutenance eut lieu en Sorbonne, le mercredi 13 mai 1874. Très mouvementée, elle dura cinq heures. L'abbé Tougard en sortit docteur ès lettres, et fut ainsi, sauf erreur, le premier ecclésiastique du diocèse qui ait conquis ce grade.

Son opiniâtreté au travail, favorisée par une vie d'une méticuleuse régularité, fit de l'abbé Tougard un vrai bénédictin. Du reste, disciple passionné des Mabillon, des Duchesne, des Pommeraye, il étendit ses recherches à toutes les branches de l'érudition ecclésiastique : hagiographie, patrologie, archéologie (sciences alors encore dans l'enfance), histoire littéraire du moyen-âge, histoire diocésaine et rouennaise. Il se mit à l'école de Léopold de Lisle, de Charles de Beaurepaire, de l'abbé Cochet, des Bollandistes, comme, pour l'étude du grec, il s'était fait le disciple d'Egger. Son admiration pour ses maîtres et sa confiance en eux étaient sans limites.

Il aimait à correspondre avec eux et gardait, cataloguait précieusement leurs lettres. Il servait d'intermédiaire entre eux et ses élèves, qui devenus curés, lui demandaient des renseignements historiques ou archéologiques, et ainsi ses dossiers épistolaircs grossissaient sans cesse.

Dans les sociétés savantes dont il faisait partie, il rendit les plus grands services comme secrétaire ou archiviste : Société d'Histoire de Normandie, Société des Bibliophiles, et surtout Commission des Antiquités ; le vice-président de cette Commission, M. le docteur Coutan, fit, au jour des obsèques, un très juste éloge du dévouement inlassable que l'abbé Tougard apporta à la rédaction des procès-verbaux, à la confection des tables et à la correction des épreuves du Bulletin. Il collabora à de nombreuses revues d'érudition, en particulier au Bulletin critique de l'abbé Duchesne, au Polybibliont aux Analecta Bollandiana, à la Revue catholique de Normandie, à l'Almanach liturgique, à la Semaine Religieuse et au Bulletin Religieux du diocèse. Depuis 1871 jusqu'à la fin de sa vie, il rédigea les tables de ces deux derniers recueils auxquels il fournit de nombreuses notes, des revues archéologiques des études d'hagiographie, etc. Il nous serait impossible de faire la bibliographie des œuvres publiées par lui. La plupart sont de courtes brochures, ordinairement intitulées Essai sur. Parmi les plus importantes citons : son édition du de Laude sanctorum de saint Victrice, Deux siècles d'histoire palinodique, deux volumes pour L'Histoire de Normandie, la Géographie de la Seine-Inférieure commencée par l'abbé Bunel, achevée et publiée par lui, la Table des Sermons de Bossuet édités par le savant abbé Lebarq.

En récompense de ses travaux il fut, tardivement, nommé chanoine honoraire en 1896.

En 1881, sur la présentation de S. E. le Cardinal de Bonnechose, archevêque de Rouen, un arrêté ministériel du 28 octobre chargeait l'abbé Tougard du cours de morale à la Faculté de Théologie de Rouen, en même temps que M. l'abbé Lefebvre, aujourd'hui curé de la Madeleine, était chargé du cours de dogme. Quitter sa modeste chaire de troisième au Petit Séminaire fat pour l'abbé Tougard un déchirement; il obéit. La charge ne fut pas de longue durée, bientôt les facultés catholiques de théologie furent supprimées et l'abbé Tougard, retraité en sa cellule du Mont-aux-Malades qu'il n'avait pas voulu quitter, put se donner tout entier à son immense correspondance, à ses recherches personnelles et surtout à sa bibliothèque.

L'abbé Tougard fut en effet un bibliothécaire modèle. La bibliothèque du Petit Séminaire fut son œuvre ; il y accumula les éditions les plus rares, les collections les plus coûteuses, et cela très souvent à ses frais et dépens. Lorsque des lois iniques enlevèrent aux prêtres du diocèse le Petit Séminaire, acheté cependant jadis avec des deniers privés, la bibliothèque, installée dans une magnifique salle placée au-dessus des parloirs de la cour d'entrée, contenait trente-trois mille volumes, rangés en de commodes rayons que desservaient des escabots et des galeries et catalogués avec un soin minutieux. (2)

Vint la séparation, la confiscation, l'expulsion. Oh ! les journées d'agonie que furent pour l'abbé Tougard les journées d'attente et surtout cette lugubre soirée où on le traîna hors de sa pauvre cellule - si chère à ses habitudes ! - et où on le jeta dehors. Il se réfugia à la Maison des vieux prêtres. Mais aussitôt que l'Institution Saint-Romain fut organisée, M. l'abbé Herly, supérieur, y appela son vieux maître du Mont-aux-Malades, et c'est là que l'abbé Tougard vieilli, mais toujours laborieux, passa ses dernières années.

Né le 29 décembre, ordonné prêtre le 22 décembre, il mourut le 25 décembre. C'était au soir de h Ncël dernière. Lui qui jadis chantait avec tant de force et toujours par cœur les offices de l'Eglise en la chère chapelle du Petit Séminaire, alla achever dans le ciel le Gloria in excelsis et le Pax hominibus.

Original, au point parfois de paraître bizarre à ceux qui ne le connaissaient pas, l'abbé Tougard fut un homme admirable par son ardeur au travail, par la continuité ininterrompue de son labeur, par sa serviabilité à l'égard des grands savants et des humbles chercheurs. Il tiendra un rang honorablé parmi nos érudits locaux. Il restera surtout un modèle de vie sacerdotale : d'une régularité absolue, il réglait le temps de ses exercices de piété, de la récitation de son bréviaire, de sa visite au Saint-Sacrement, de son chapelet, avec la même rigueur qu'il réglait jadis la correction des copies de ses élèves et plus tard l'assiduité de sa présence aux séances des sociétés dont il faisait partie. Il avait une foi d'enfant, une application de bénédictin, une austérité de trappiste. Très dur pour lui-même, il était, à sa manière, très généreux et toujours très discret dans ses générosités. Il s'était tracé à lui-même sa tâche, il y fut fidèle jusqu'à la fin.

L. J.

(1) Je me rappelle certaine épithète de Théocrite que d'après le dictionnaire nous avions traduite les uns par brun, les autres par rouge, les meilleurs par brun doré, qui signifiait exactement : couleur de pain cuit.

(1) Le catalogue avait été calligraphié.par M. l'abbé Hippolyte Vincent, aujourd'hui aumônier de l'hospice de Tonneville.

Son œuvre

Quelques notes sur la Chapelle et la Commanderie de Sainte-Vaubourg au Val-de-la-Haye, près Rouen / par l'abbé A. Tougard,... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1873

Quid

ad profanos mores dignoscendos augendaque lexica conferant Acta

sanctorum graeca Bollandiana, indagavit, digessit, exposuit A.

Tougard,... / Albert-Eugène-Ernest Tougard / Parisiis : apud

Firmin Didot fratres, filios et socios, 1874

Géographie du département de la Seine-Inférieure [4], Arrondissement de Neufchâtel / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publ. par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1875

Géographie du département de la Seine Inférieure / Joseph Bunel / Rouen : [s.n.], 1875-1877

Géographie du département de la Seine-Inférieure [5], Arrondissement d'Yvetot / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publ. par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1876

Géographie du département de la Seine-Inférieure [2], Arrondissement de Dieppe / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publ. par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1877

Géographie du département de la Seine-Inférieure [3], Arrondissement du Havre / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publié par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1877

Jumièges : le village, l'abbaye, les ruines / par l'abbé A. Tougard,... / Rouen : impr. de E. Cagniard, 1879

Géographie du département de la Seine-Inférieure [1], Arrondissement de Rouen / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publié par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1879

Essai sur l'hagiographie légendaire du diocèse de Rouen / par l'abbé A. Tougard,... / Dieppe : impr. de P. Leprêtre, 1884

L'hellénisme dans les écrivains du moyen-âge du septième au douzième siècle / Paris : V. Lecoffre, 1886

La "Défense des fables" par P. Corneille : son édition de 1671 et la "Réponse" à cette édition / par l'abbé A. Tougard / Paris : Techner, 1892

M. l'abbé [Eugène-Paul] Sauvage / Albert-Eugène-Ernest Tougard / Rouen : impr. de P. Leprêtre, 1893

Les Trois siècles palinodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, Dieppe etc... Tome premier, / par Jos.-André Guiot ; publ. pour la première fois, d'après le manuscrit de Rouen, par l'Abbé A. Tougard / Rouen : A. Lestringant, 1898

es Trois siècles palinodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, Dieppe etc... Tome second, / par Jos.-André Guiot ; publ. pour la première fois, d'après le manuscrit de Rouen, par l'Abbé A. Tougard / Rouen : A. Lestringant, 1898

Notes sur des rites ecclésiastiques : [Les offices publics à l'origine de l'Église ; de l'origine du soufflet que l'évêque donne à la confirmation] / Albert Tougard / Rouen : impr. de L. Gy, 1900

Un moraliste d'Envermeu [Robert d'Envermeu] et un jurisconsulte d'Aumale [Pierre Bougler] / Albert Tougard / Rouen : impr. de L. Gy, 1901

Deux livres du XVIIe siècle : [impressions périodiques à Rouen en 1632 ; une grammaire illustrée] / Albert Tougard / Rouen : impr. de L. Gy, 1903

Les Fêtes pour la gratuité de l'enseignement en 1719 / Albert Tougard / Rouen : impr. Cagniard, 1907

Daniel Huet, quelques faits de sa vie, 1689-1701 / Albert Tougard / Caen : H. Delesques, 1909

M. le professeur L. Rouette : [Notice nécrologique] / Albert Tougard / Évreux : impr. de G. Poussin, 1911Rouleau du bienheureux Vital [abbé de Savigny] / Albert Tougard / Évreux : Impr. de l'Eure, [1913]

Géographie du département de la Seine-Inférieure [4], Arrondissement de Neufchâtel / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publ. par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1875

Géographie du département de la Seine Inférieure / Joseph Bunel / Rouen : [s.n.], 1875-1877

Géographie du département de la Seine-Inférieure [5], Arrondissement d'Yvetot / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publ. par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1876

Géographie du département de la Seine-Inférieure [2], Arrondissement de Dieppe / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publ. par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1877

Géographie du département de la Seine-Inférieure [3], Arrondissement du Havre / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publié par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1877

Jumièges : le village, l'abbaye, les ruines / par l'abbé A. Tougard,... / Rouen : impr. de E. Cagniard, 1879

Géographie du département de la Seine-Inférieure [1], Arrondissement de Rouen / ouvrage posthume de M. l'abbé J. Bunel... ; continué et publié par l'abbé A. Tougard... / Rouen : Impr. E. Cagniard, 1879

Essai sur l'hagiographie légendaire du diocèse de Rouen / par l'abbé A. Tougard,... / Dieppe : impr. de P. Leprêtre, 1884

L'hellénisme dans les écrivains du moyen-âge du septième au douzième siècle / Paris : V. Lecoffre, 1886

La "Défense des fables" par P. Corneille : son édition de 1671 et la "Réponse" à cette édition / par l'abbé A. Tougard / Paris : Techner, 1892

M. l'abbé [Eugène-Paul] Sauvage / Albert-Eugène-Ernest Tougard / Rouen : impr. de P. Leprêtre, 1893

Les Trois siècles palinodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, Dieppe etc... Tome premier, / par Jos.-André Guiot ; publ. pour la première fois, d'après le manuscrit de Rouen, par l'Abbé A. Tougard / Rouen : A. Lestringant, 1898

es Trois siècles palinodiques ou Histoire générale des Palinods de Rouen, Dieppe etc... Tome second, / par Jos.-André Guiot ; publ. pour la première fois, d'après le manuscrit de Rouen, par l'Abbé A. Tougard / Rouen : A. Lestringant, 1898

Notes sur des rites ecclésiastiques : [Les offices publics à l'origine de l'Église ; de l'origine du soufflet que l'évêque donne à la confirmation] / Albert Tougard / Rouen : impr. de L. Gy, 1900

Un moraliste d'Envermeu [Robert d'Envermeu] et un jurisconsulte d'Aumale [Pierre Bougler] / Albert Tougard / Rouen : impr. de L. Gy, 1901

Deux livres du XVIIe siècle : [impressions périodiques à Rouen en 1632 ; une grammaire illustrée] / Albert Tougard / Rouen : impr. de L. Gy, 1903

Les Fêtes pour la gratuité de l'enseignement en 1719 / Albert Tougard / Rouen : impr. Cagniard, 1907

Daniel Huet, quelques faits de sa vie, 1689-1701 / Albert Tougard / Caen : H. Delesques, 1909

M. le professeur L. Rouette : [Notice nécrologique] / Albert Tougard / Évreux : impr. de G. Poussin, 1911Rouleau du bienheureux Vital [abbé de Savigny] / Albert Tougard / Évreux : Impr. de l'Eure, [1913]

Le préfacier

Le

scientifique

Mélanges, documents publiés

et annotés par MM. A. Héron. [La Règle

de St. Benoît, traduite en vers français par

Nicole], l'abbé A. Tougard [Trois lettres de dom Toustain]

et G.-A. Prevost [Documents sur le ban et l'arrière-ban et

les fiefs de la vicomté de Rouen en 1594 et 1560 et sur la

noblesse du bailliage de Gisors en 1703] 3e série, / Rouen :

A. Lestringant, (1895) De l'histoire profane dans les Actes grecs des Bollandistes / extraits grecs, traduction française, notes avec les fragments laissés inédits par les Bollandistes / publiés par l'abbé A. Tougard / Paris : Firmin Didot, 1874

Quelques Pages d'archéologie, extraites des notes / de M. l'abbé V. Coipel,... ; publiées avec une notice sur l'auteur, par l'abbé A. Tougard / Rouen : impr. de E. Cagniard, 1876

Του οσίου πατρός ημών και ομολογητού Θεοδώρου ηγουμήνου των Στουδίου Μικρά Κατήχησις = Sancti patris nostri et confessoris Theodori Studitis Praepositi Parva catechesis : / graecum textum e codicibus multis nunc primum critice descriptum, uti et latinam P. J. Harduini,... ; interpretationem nondum vulgatam edidit Emmanuel Auvray ; et annotatione historica instruxit A. Tougard,... / Parisiis : apud V. Lecoffre, 1891

Les trois siècles palinodiques, ou, Histoire générale des palinods de Rouen, Dieppe, etc / par Jos.-André Guiot,... ; Pub. par la première fois, d'après de manuscrit de Rouen, par l'abbé A. Tougard ... / Rouen : A. Lestringant, 1898

Supplément à "l'Étude sur le langage de la banlieue du Havre" / par l'abbé C. Maze,...publiée en 1903...par la Société [havraise d'études diverses] ; [Publié par l'abbé A. Tougard.] / Paris : E. Dumont, 1904

Almanach de la nation normande de l'Université de Paris / réimprimé sur l'édition de 1788 avec une introduction par l'abbé A. Tougard / Rouen : Imprimerie Léon Gy, 1905

Quelques documents sur Pierre Corneille : publiés au troisième centenaire de sa naissance par la Société rouennaise de bibliophiles / [Introd. par l'Abbé A. Tougard] / Rouen : Impr. de L. Gy, 1906

Documents concernant l'histoire littéraire du XVIIIe siècle conservés aux archives de l'Académie de Rouen / publiés avec introduction, notes et tables par l'Abbé A. Tougard / Rouen : A. Lestringant, 1912

Recueil des publications de la Société havraise d'études diverses

BMS de Jumièges

Marie-Christine Lebon

Bulletin de la Société libre d'Emulation