Il est le premier historien majeur de la Normandie. Mais que sait-on de Guillaume de Jumièges. Peu de chose et pourtant, plus de mille ans après sa mort, Guillaume nous parle encore...

D'abord quand est né ce Guillaume de

Jumièges. C'est

un homme qui se dira témoin oculaire

d'événements

sous le duc Richard II, on suppose donc qu’il a vu le jour

vers

l’an mil.

D'abord quand est né ce Guillaume de

Jumièges. C'est

un homme qui se dira témoin oculaire

d'événements

sous le duc Richard II, on suppose donc qu’il a vu le jour

vers

l’an mil.

Son vrai nom ? Guillaume, tout simplement. On le dit de Jumièges, Guillelmus Gemeticensis, parce qu'il est attaché à cette abbaye. Mais selon Orderic Vital, on le surnommait Calculus. Etait-il atteint de la maladie de la pierre, s'appelait-il Guillaume Caillou ? Allez savoir...

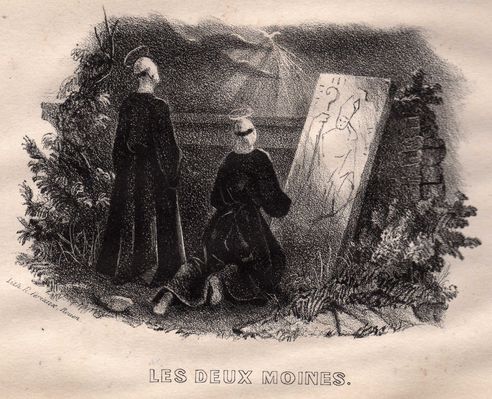

Guillaume de Jumièges présentant son Histoire des ducs Normands au Conquérant. Cette initiale orne une copie du manuscrit réalisée cinquante ans plus tard par Ordéric Vital (Ms 1174, Y 14, bibliothèque de Rouen).

Guillaume l'écolâtre

Les historiens ne lui connaissent aucune charge ecclésiastique. Et pourtant, en relisant la chronique de l'abbaye de Jumièges rédigée par un Bénédictin en 1760, on trouvera plusieurs fois mention de Guillaume. Essentiellement pour ses précisions historiques. Une seule fois au sujet de sa charge. On rappelle en effet que, depuis l'an mil, Jumièges disposait d'écoles gratuites, tant à l'intérieur de l'abbaye pour les moines qu'à l'extérieur pour les séculiers de toute condition. En 1048, un moine du lieu est élu abbé sous le nom de Robert III. C'est alors le prieur de l'abbaye, Thierry de Mathonville, qui instruit la jeunesse et l'on vient de loin pour suivre son enseignement. Mais le 3 octobre 1050, accompagné de quelques copistes, notre écolâtre est appelé à diriger l'abbaye de Saint-Evroul. Et c'est là que la chronique de l'abbaye apporte une information intéressante : "Les moines de Jumièges ne perdirent pas au départ du bienheureux Thierri le goût qu'il leur avoit inspiré pour les sciences. Ils ne firent que changer de maître, et, ce fut l'abbé lui-même qui se chargea de les enseigner jusqu'à ce qu'il eût formé quelques élèves capable de l'aider dans cet emploi ou de le décharger entièrement. Il y réussit avec avantage. Guillaume de Jumièges, assez connu parmi les sçavans pour l'Histoire des ducs de Normandie, prit sa place et enseigna avec éclat pendant quelque tems." Guillaume de Jumièges aurait donc excercé la charge d'écolâtre dans la décennie des années 1050, voire au delà...

Guillaume l'historienMaintenant où est né Guillaume de Jumièges. Là encore mystère. Une chose est sûre, Calculus était Normand, farouchement normand car il exalte l'épopée de son peuple avec fierté. Son récit débute peu avant l'arrivée de Rollon et de ses vikings. Pour écrire les débuts de cette geste dans latin rugueux, il s'inspira d’une compilation réalisée un demi-siècle plus tôt par Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normannorum ducum. Ces Coutumes et actions des premiers Ducs de Normandie ont été rédigées entre 996 et 1015 et l'abbaye de Jumièges en possédait manifestement une copie. Ce travail avait été commandité par le duc Richard Ier puis par son fils Richard II ainsi que par son demi-frère, le comte Raoul d’Ivry. On reprochera à Dudon de truffer son récit de fabliaux sur les premiers normands.

Quoi qu'il en soit, l’œuvre de Dudon est reprise par Guillaume de Jumièges en 1050, avancent certains. Il la révise, l'élague de ses panégyriques, la met à jour. Les quatre premiers livres restent inspirés du Dudon et se découpent ainsi.

|

Livre premier  Comment Hasting opprima la Neustrie avant l'arrivée de Rollon. (Tableau de Luminais, peintre des Enervés de Jumièges) |

|||

| Livre

second Des faits et gestes de Rollon, premier duc de Normandie (911 - 927). (A Falaise, les statues des six premiers ducs de Normandie entourent celle du Conquérant.) |

|||

| Livre

troisième Du second duc de Normandie, Guillaume, fils de Rollon (927-942). |

|||

|

Livre quatrième

De Richard Ier, fils du duc Guillaume (943-996). A

partir du livre 5, Guillaume Calculus ferait donc ses propres apports

historiques :

|

|||

|

Livre cinquième

|

|||

|

Livre sixième De Richard III (1026-27) et de Robert Ier (1027-35) tous deux fils de Richard II. Le livre 6 se termine par les premiers pas du jeune Guillaume le Bâtard à la tête du duché. |

|||

Ayant fini son travail vers 1060, assurent toujours certains Calculus le reprend après que Guillaume le Conquérant fut devenu roi d’Angleterre en 1066.

Du duc Guillaume qui soumit l'Angleterre par ses armes

Avant d'être complété par ses successeurs, le récit de Calculus se serait achevé en 1070-1071. Sa mort est donc postérieure à cette époque. Quant à celle du duc Normandie, elle intervint en 1087 et le livre septième, tel que nous le connaissons aujourd'hui, en fait état. La fin de l'ouvrage ne serait donc pas de sa main. Les historiens ne sont pas tous unanimes sur la chronologie de l'œuvre. S'ajoute un débat concernant Guillaume de Poitiers, autre chroniqueur de son époque, Normand lui aussi, natif de Préaux, près de Pont-Audemer et auteur d'une biographie du Conquérant dont il fut le chapelain. Qui des deux a copié l'autre ? Sans doute le second...

Cette histoire des Ducs de Normandie sera connue sous le titre de Gesta Normannorum ducum.

Dans sa dédicace à Guillaume le Conquérant, l'auteur révèle son identité : "A Guillaume, pieux victorieux et orthodoxe roi des Anglais, par la grâce du Roi suprème, Guillaume, moine de Jumièges et le plus indigne de tous les moines, souhaite la force de Samson pour abattre ses ennemis et la profondeur de Salomon pour reconnaître la Justice."

L'aventure des manuscrits

Contenus dans ces sept livres, les Gesta Normannorum ducum connurent un certain succès au Moyen Age comme le confirme l’existence de 47 manuscrits identifis. A la fin du XIe siècle quatre clercs ont recopié les Gesta en y apportant des modifications mineures. En revanche Orderic Vital, moine de Saint-Evroul, apportera des adjonctions conséquentes, principalement aux livres VI et VII, quand il entreprit une copie de l’ouvrage vers 1109–1113. Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel, effectua pour sa part des interpolations encore plus importantes vers les années 1135–1140. Il ajouta des indications généalogiques sur les ducs et les grands aristocrates, il fournit des informations sur l’abbaye du Bec dont il était alors le prieur. Il rédigea enfin un VIIIe livre relatant les hauts faits du roi Henri Ier Beauclerc (1100 – 1135). Bref, un tome posthume auquel Calculus est totalement étranger.

L'œuvre de Guillaume de Jumièges a été imprimée pour la première fois par William Camdem, à Francfort, en 1603 sous le titre de Historiae normanorum libri VIl. Une seconde édition, plus fournie, est réalisée en 1619 par André du Chesne à partir de deux manuscrits conservés dans la bibliothèque de Jacques-Auguste de Thou.

Parmi

les manuscrits recueillis la fin du XVIIe et au début du

XVIIIe

siècle par le baron de Hohendorf, un des lieutenants du

prince

Eugène de Savoie se trouvait un exemplaire du de Normannorum ducum gestis.

Ce volume inscrit aujour'hui sous le no 7218 des manuscrits de la

Bibliothèque de Vienne porte son dernier

feuillet le nom du

marchand et bibliophile rouennais qui en a achevé la copie

le 31

juillet 1549 : Josephus

Tesserarius negociator et municeps Rothomagensis hane historiam propria

manu scribere.

Ce qu'il dit de Jumièges

Au fil de son récit Guillaume Calculus évoque sa propre abbaye et l'on va voir que foule d'auteurs se sont inspirés par la suite de ses écrits. Il nous parle de son fondateur, de son éthymologie et décrit l'arrivée ici des Vikings en 851 après la mise à sac du Vermandois.

"De là allant attaquer les rives de la Seine, les Danois s'arrêtent avec leur flotte devant Jumiège et commencent à l'assiéger. Ce lieu est à bon droit appelé Gemmeticus car ils y gémissent sur leurs péchés ceux qui n'auront point à gémir dans les flammes vengeresses. Quelques-uns pensent qu'il a été appelé ainsi Gemmeticus à raison du mot gemma, pierre précieuse et parce que la beauté de son site et l'abondance de ses productions le font resplendir comme resplendit une pierre précieuse sur un anneau.

Au temps de Clovis, roi des Francs, ce lieu fut bâti par le bienheureux Philibert, avec l'assistance de la reine Bathilde et il prit un tel développement qu'il en vint jusqu'à contenir neuf cents moines. Un très-grand nombre d'évêques, de clercs ou de nobles laïques s'y retirèrent, dédaignant les pompes du siècle, afin de combattre pour le roi Christ, et inclinèrent leur tête sous le joug le plus salutaire.

Les moines et autres habitans de ce lieu, ayant appris l'arrivée des Païens, prirent la fuite, cachant sous terre quelques-uns de leurs effets, en emportant quelques autres avec eux, et ils se sauvèrent par le secours de Dieu.

Les Païens trouvant le pays abandonné, mirent le feu au monastère de Sainte-Marie et de Saint-Pierre et à tous les édifices et réduisirent tous les environs en un désert. Cet acte d'extermination ainsi consommé et toutes les maisons se trouvant renversées et détruites, ce lieu si long-temps comble d'honneur et qui avait brillé de tant d'éclat, devint le repaire des bêtes féroces et des oiseaux de proie, et durant près de trente années on n'y vit plus que des murailles que leur solidité avait garanties et qui s'élevaient encore dans les airs, des arbustes extrêmement serrés et des rejetons d'arbres qui, de tous côtés, sortaient du sein de la terre.

Après cela, fendant les eaux du fleuve de la Seine, ces hommes se rendent a Rouen détruisent cette ville par le feu, et font un horrible carnage du peuple chrétien..."

La venue de Rollon

Vingt-cinq ans plus tard, une figure a émergé : celle de Rollon. Voici le chef Viking qui dépose, face à Jumièges, les reliques de sainte Hermentrude. Mais l'abbaye est alors en ruines et ses moines ont trouvé refuge à Haspres.

"Comment, l'an du Verbe incarné 876, Rollon arriva à Jumiège et de là à Rouen; et comment l'archevêque Francon lui demanda et en obtint la paix.

Les choses ainsi terminées, les Danois et leur duc Rollon livrèrent leurs voiles au vent, et abandonnant le fleuve de l'Escaut pour naviguer à travers la mer, l'an 876 de l'Incarnation du Seigneur, ils entrèrent dans les eaux de la Seine, poussés par un vent favorable, arrivèrent à Jumiège, et déposèrent le corps de la sainte vierge Amettrude, qu'ils avaient transporté de Bretagne, sur l'autel de la chapelle de saint Waast, située au delà du fleuve. Cette chapelle a porté jusqu'à présent le nom de cette vierge.

Francon, archevêque de Rouen, ayant appris leur arrivée voyant les murailles de la ville renversées par eux, avec une férocité ennemie, et n'attendant aucun secours qui put leur résister, jugea qu'il serait plus avantageux de leur demander la paix que de les provoquer par une démarche quelconque à compléter la ruine de la ville.

Se rendant donc auprès d'eux en toute hâte, il demanda la paix, obtint ce qu'il desirait, et conclut avec eux un solide traité. Après cela, les Daces empressés dirigèrent promptement vers les remparts de la ville leurs navires chargés de nombreux chevaliers et abordèrent à la porte qui touche à l'église de Saint-Martin. Considérant, dans la sagacité de leur esprit, que la citadelle de la ville était bien défendue par terre et par mer, et pouvait être aisément approvisionnée avec les épargnes, ils résolurent d'un commun accord d'en faire la capitale de tout leur comté."

Peu de temps après sa conversion, raconte Calculus, Rollon premier duc de Normandie, accorda des propriétés à plusieurs églises et couvents dont celui de Jumièges. Or, il le dit lui-même, celui-ci est en ruines et désert. Dans le même souffle, l'historien ajoute : "Guillaume son fils, reconstruisit entièrement le couvent de Jumièges." Il a y donc là une certaine confusion.

Le retour des moines

Mais c'est à Calculus encore que l'on doit l'anecdote reprise en l'envi des deux vieux moines de Jumièges revenant d'Haspres, quinze ans après le traité de Saint-Clair-sur-Epte pour relever les ruines du vieux moutier. Leur recontre avec Guillaume-Longue-Epée, fils de Rollon :

"En quelle occasion le duc Guillaume releva l'abbaye de Jumiège, que les Païens avaient détruite.

Vers le même temps, il arriva que deux moines, savoir Baudouin et Gondouin, revinrent à Jumiège du pays de Cambrai et du domaine qui est appelé Hespère. Etant entrés dans ce vaste désert, ils se donnèrent beaucoup de mal pour en arracher les arbres, travaillèrent non san peine à aplanir le terrain aussi bien qu'il leur fut possible et couvrirent de sueur leur front et leurs mains,

Or le duc Guillaume étant venu vers ce lieu pour chasser, et les y ayant rencontrés se mit à leur demander de quel rivage ils arrivaient, et quels étaient les travaux importans qu'ils entreprenaient. Alors les serviteurs de Dieu lui racontèrent tous les détails de cette affaire et lui offrirent le pain d'orge et l'eau de charité.

Ayant dédaigné d'accepter ce pain trop grossier et cette eau, le duc entra dans la forêt, y rencontra un énorme sanglier, et se jeta aussitôt à sa poursuite. Les chiens dogues s'étant aussi lancés après lui, le sanglier revint tout à coup sur ses pas, brisa la lance de l'épieu dirigé contre lui, se jeta rudement sur le duc le renversa et le secoua violemment.

Bientôt cependant le duc reprenant peu à peu ses sens et sa raison retourna auprès des moines, reçut d'eux la charité qu'il avait imprudemment dédaignée, et leur promit de restaurer ces lieux. Il y envoya donc des ouvriers, fit d'abord, enlever les arbres et les ronces et réparant le monastère de Saint-Pierre, qui était depuis quelque temps tombé en ruine, il le fit recouvrir convenablement. Ensuite il restaura le couvent et toutes les cellules, et les faisant un peu rapetisser, il les rendit habitables."

Cette anecdote sera reprise par la suite dans tous les historiques de l'abbaye et sera enjolivée par les littérateurs régionaux. Comme Alexandre de Lavergne en 1845. Calculus écrivait ce texte un siècle après les faits qui marquèrent fortement la renaissance du couvant et s'imprimèrent dans la mémoire des cénobites. On peut donc tenir pour avérés les prénoms des deux moine "re-fondateurs".

Et le duc se fit moine...

Autre anecdote constamment reprise, Calculus nous ensuite que le duc Guillaume, en 930, s'attacha à repeupler le monastère et voulut même en grossir les rangs en personne :

"Le duc envoya des députés, en Poitou, à sa soeur avec laquelle le comte guillaume s'était uni en mariage, lui demandant de lui donner des rnoines qu'il pût établir dans le lieu susdit. Or sa sœur accueillant cette demande avec contentement de cœur, pourvut aux frais du voyagé et envoya à son frère douze moines avec leur abbé, nommé Martin, tous pris dans le monastère de Saint-Cyprien.

Le duc, comblé de joie par leur arrivée les reçut à Rouen avec de grands témoignages d'adresse, leur rendant toutes sortes d'honneurs, entouré de plusieurs compagnies de chevaliers, il les conduisit a Jumiège, livra à l'abbé ce lieu et toute la terre qu'il racheta à prix d'or de ceux qui la possédaient en alleu et s'engagea par un voeu à se faire moine en ce même lieu il eût même accompli son voeu, si l'abbé n'eût résisté à son empressement attendu que son fils Richard était encore tout jeune enfant, et qu'il y avait à craindre qu'à raison de son extrême faiblesse il ne fût expulsé de sa patrie par les entreprises de certains méchans.

Cependant le duc trouva moyen d'enlever à l'abbé un capuchon et une étamine, les emporta avec lui, les déposa dans un petit coffre, et suspendit à sa ceinture une clef d'argent.

Etant parti enfin de Jumiège, il se rendit à Rouen, ne supportant qu'avec impatience la défense que l'abbé lui avait faite. Il appela alors auprès de lui tous les chefs Normands et Bretons et leur exposa nettement les résolutions de son cœur. Vivement étonnés de ses paroles, ils hésitaient, ne sachant que répondre et ayant perdu l'usage de la langue dans l'excès de leur stupeur. Enfin, ayant repris peu à peu leurs esprits, ils s'abandonnèrent à leurs lamentations, disant « Pourquoi, sérénissime seigneur, pourquoi nous abandonnes-tu si promptement ? A qui confieras-tu la seigneurie de ton duché ? » Le duc leur dit « J'ai à moi un fils nommé Richard. Or vous maintenant, je vous en supplie si jamais vous avez eu quelque tendre affection pour moi, montrez-vous justes envers moi et faites-le votre seigneur en ma place, car ce que j'ai promis à Dieu sera inévitablement réalisé par moi.

Ne pouvant résister davantage à sa volonté, ils lui donnèrent leur consentementt, quoiqu'avec chagrin, et demeurèrent d'accord de ce qu'il leur avait dit.

Ayant ensuite envoyé des députés le duc fit venir de Fécamp son jeune fils Richard, et le leur présenta. Tous lui ayant prété serment de fidélité avec empressement, il fut reconnu duc de tout le duché de Normandie et de Bretagne. Aussitôt après son père l'envoya à Bayeux et le confia à Bothon, chef de sa garde, pour être élevé par lui, afin qu'il apprît aussi la langue danoise et qu'il fut en état de répondre en public à ses hommes ainsi qu'aux étrangers.

Telles sont les choses que nous avons cru devoir rapporter au sujet du monastère de Jumiège, afin de montrer quelle dévotion, et quelles pieuses intentions de coeur le duc Guillaume avait manifestées à l'égard de ce monastère."

Mais pour l'heure, le duc Guillaume continua de vaquer à ses occupations. Touché par les malheurs du comte Herluin, dépossédé de son château de Montreuil par le duc de Flandre, il le lui rendit par la force. Sous prétexte de sceller la paix, Arnoul de Flandre attira alors le duc de Normandie sur une île de la Somme. Là, il fut assassiné traitreusement sous les yeux impuissants de ses hommes restés sur la rive. "Peu après son corps ayant été transporté auprès d'eux, ils lui ôtèrent ses vêtemens et trouvèrent une clef d'argent suspendue à sa ceinture et qui enfermait son trésor chéri, savoir une ceinture et une étamine de moine. Il n'est pas douteux que, si le duc eût conservé la vie à son retour de cette conférence il eût mis sur lui ces objets pour aller se faire moine à Jumiège." Le chèque en bois de Richard II

Calculus raconte aussi de quelle manière, bien normande, le duc Richard II, petit-fils de Guillaume Longue-Epée, fit don à l'abbaye des bois, manoir et dépendances de Vimoutiers. C'était en 1024 et peut-être en fut-il témoin. Ses condisciples en tout cas ont assisté à cette scène...

"Après avoir passé une nuit de repos à l'abbaye, le duc s'en fut à l'église pour prier et déposa un petit morceau de bois sur l'autel. Les sacristains qui pensaient trouver soit un marc, soit une once d'or, lui demandèrent ce que signigiait cette modeste bûche. Il leur répondit : "Cela représente le manoir de Vimoutiers, dont pour le salut de mon âme je vous fais présent".

Le Conquérant vient à Jumièges

Calculus était contemporain de Guillaume Clarel, le plus vieux Jumiègeois connu et dont beaucoup d'entre nous dépendent. Il vit les travaux de l'abbaye de Jumièges s'achever et, le duc ayant conquis l'Angleterre, il l'accueillit avec ses frères quand le monarque revint en son duché : "Peu de temps après, le duc retourna en Normandie et ordonna de faire avec de grandes solennités la dédicace de l'église de Sainte-Marie, dans le couvent de Jumiège. Tandis qu'on, célébrait ce très-saint mystère avec de grands témoignages de respect, et au milieu de toutes les pompes de la religion, le duc toujours serviteur zélé de l'époux appelé à ces noces y assista avec un cœur rempli de dévotion. Maurile, archevêque de Rouen et Baudouin, évéque d'Evreux, célébrèrent cette cérémonie avec une grande allégresse spirituelle, l'an 1067 de l'incarnation du Seigneur et le 1er juillet. Maurile, qui vivait encore en ce mois, déposa le fardeau de la chair le 9 août, et mourut, affranchi et plein de joie, pour aller triompher avec le Christ, son roi..."

Quant à Guillaume de Jumièges, mille ans après sa mort, son œuvre nous parle encore.

ROI ORTHODOXE DES ANGLAIS,

SUR LES FAITS ET GESTES DES DUCS DES NORMANDS.

A Guillaume, pieux, victorieux et orthodoxe roi des Anglais, par la grâce du Roi suprême, Guillaume, moine de Jumiège, et le plus indigne de tous les moines, souhaite la force de Samson pour abattre ses ennemis, et la profondeur de Salomon pour reconnaître la justice.

0 Roi très-sage et très-auguste, cet ouvrage que j'ai écrit sur les faits et gestes des ducs des Normands, j'en ai recueilli les matériaux dans divers Mémoires, et je les ai rassemblés selon la portée de ma faible industrie. En le dédiant à votre grandeur, j'ai pensé qu'il serait bon de l'ajouter à la bibliothèque des chroniques, afin de réunir ensemble des modèles des actions les plus vertueuses, en faisant un choix parmi ceux de nos ancêtres qui ont occupé les plus grandes dignités dans l'ordre laïque. Je ne l'ai point orné du beau langage des graves rhéteurs, ni de l'élégance vénale ou des agrémens d'un style fleuri ; mais écrivant sans recherche, marchant toujours sur un terrain uni, j'ai tâché de mettre ma modeste composition à la portée de tout lecteur, quel qu'il soit. Votre majesté est entourée de tous côtés d'hommes illustres, infiniment savans dans la science des lettres, et d'autres hommes, qui parcourant la ville, le glaive nu, repoussant les artifices des méchans , et veillant sans relâche au nom de la loi divine, prennent soin de garder la demeure du moderne Salomon. Beaucoup d'entre eux ont fait voir de diverses manières comment cette grande habileté d'esprit, qui vous a été donnée en privilége par le céleste Dispensateur, se manifeste avec une merveilleuse efficacité, soit dans le maniement des armes, soit dans toutes les choses que vous voulez entreprendre ou accomplir.

Accueillez donc avec bonté cette légère offrande, produit de notre petit travail, et vous retrouverez dans ces pages les actions les plus illustres, les plus dignes d'être à jamais célébrées, tant celles de vos ancêtres que les vôtres mêmes. J'ai puisé le commencement de mon récit, jusqu'à Richard II, dans l'histoire de Dudon, homme savant, lequel avait appris très-soigneusement du comte Raoul, frère de Richard Ier, tout ce qu'il a confié au papier pour être transmis à la postérité.

Tout le reste, je l'ai appris en partie par les relations de beaucoup d'hommes, que leur âge et leur expérience rendent également dignes de toute confiance, en partie pour l'avoir vu de mes propres yeux et en avoir jugé avec certitude, en sorte que je le donne comme m'appartenant en propre.

Que celui qui voudrait par hasard, et à raison d'un tel ouvrage, accuser de présomption ou de tout autre défaut un homme voué aux études sacrées, apprenne que j'ai composé ce petit écrit pour un motif qui ne me paraît nullement frivole, car j'ai desiré que les mérites très-excellens des meilleurs hommes, tant pour les choses du siècle que pour celles du ciel, subsistant heureusement devant les yeux de Dieu, subsistassent de même utilement dans la mémoire des hommes. Car se laisser emporter au souffle de la faveur populaire, se délecter dans ses applaudissemens flatteurs autant que pernicieux, s'engager dans les séductions du monde, ne conviendrait point à celui qui vit étroitement enfermé dans des murailles et qui doit les chérir de toute la dévotion de son cœur pour travailler à l'agrandissement de la Jérusalem céleste, à celui que le respect qu'il doit à son habit et la profession à laquelle il est voué tiennent également séparé du monde.

Voici, très-sage conquérant de royaumes, vous trouverez ici et la paix que vous avez faite, et les guerres aussi qu'ont faites, et votre père très-pieux et très-glorieux le duc Robert, et vos précédens aïeux, princes très-renommés de la chevalerie terrestre, qui visant sans cesse aux choses du ciel avec la foi la plus sincère, l'espérance la plus active, et la charité la plus fervente , ont été avant tout les plus vaillans chevaliers et les plus zélés adorateurs du Christ.

Veuille le souverain qui préside à l'empire éternel, en qui vous avez mis votre confiance, et par qui vous avez bravé les plus rudes périls, renversé les plus grands obstacles et triomphé par des succès miraculeux ; veuille le plus puissant de tous les protecteurs veiller sur vous dans toutes vos entreprises, se faire dans votre gouvernement le patron de cette sagesse qu'il vous a lui-même donnée, jusqu'à ce qu'ayant terminé votre bienheureuse course avec le diadême de ce monde, vous soyez enfin, ô roi pieux, victorieux et orthodoxe, admis dans cette cour qui est la patrie de la véritable et suprême béatitude, et décoré de l'anneau et de l'étole d'une gloire immortelle.