Par Laurent

Quevilly-Mainberte

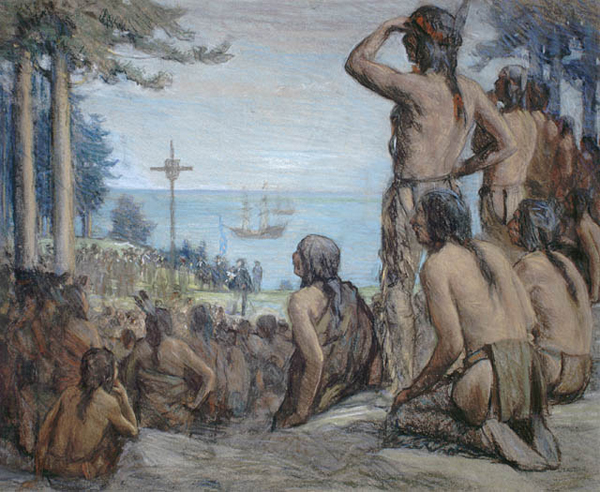

Un navire de Jumièges fut de la première tentative de colonisation française au Canada. L’histoire…

ristocrate

désargenté, Jean-François La Rocque,

sieur de

Roberval, vit de longue date à la cour de

François Premier.

Rien d’étonnant si, en janvier 1541,

le roi

lui confie le commandement de la troisième

expédition au Canada. Rien

d’étonnant ? Si, tout de même.

Roberval, bombardé lieutenant-général,

mieux, vice-roi du Canada va se révéler un bien

piètre organisateur. Et puis

Jacques Cartier, le grand Jacques Cartier qui mena les deux

premières

explorations ne sera cette fois que le navigateur de

l’entreprise.

ristocrate

désargenté, Jean-François La Rocque,

sieur de

Roberval, vit de longue date à la cour de

François Premier.

Rien d’étonnant si, en janvier 1541,

le roi

lui confie le commandement de la troisième

expédition au Canada. Rien

d’étonnant ? Si, tout de même.

Roberval, bombardé lieutenant-général,

mieux, vice-roi du Canada va se révéler un bien

piètre organisateur. Et puis

Jacques Cartier, le grand Jacques Cartier qui mena les deux

premières

explorations ne sera cette fois que le navigateur de

l’entreprise. La mission de Roberval ? Fonder une colonie. Avec ses villes fortifiées, ses églises. Des gibiers de potence constitueront les premiers colons. Encadrés par quelques gentilshommes, des soldats, des artisans. Un subside de 45 mille livres est octroyé au bouillant Languedocien. Mais c’est insuffisant. Sous l’œil des espions espagnols, Roberval tarde à constituer sa flotte. Aidé de Jacques Cartier, il va d’abord affréter avec mille difficultés la Marye, un navire de Saint-Malo dite encore la Lèchefraye.

Le 23 mai, Cartier

lève l’ancre du port breton avec cinq navires,

laissant sur le quai son

supérieur se dépêtrer de ses propres

préparatifs. Voilà Roberval sur

les pontons de Honfleur où on lui montre deux navires qui

feraient bien

l’affaire. Et c’est le 19 juin 1541, dans une

étude notariale, que Roberval

passe contrat avec Simon Harel, de Jumièges,

maître de la Valentine, un

navire de 92 tonneaux. Avec

Simon Harel

mais aussi Jean Mallet, maître de la Sainte-Anne,

du

Mesnil-sous-Lillebonne. Les Harel : une famille de marins

jumiégeois bien

établie. On en connaît notamment Jean qui, en

1531, écume Cadix, Malaga… Que précise

ce

contrat ? Harel, comme Mallet, auront 40 sols par tonneau de

fret et par

mois. Ils percevront une avance de ces sommes trois mois avant le

départ. Si

bien que Harel empochera pour le dit trimestre 552 livres et Mallet

480. « Le

surplus qu’ils pourront estre avec ledit navire au service

dudit seigneur

Roberval leur sera payé au retour du voyage pour autant de

temps qu’ils auront

servy. » Le prêteur de

Roberval, Alonce de Cyville, de Rouen, s’engageait

à effectuer ces paiements

aux deux patrons de barque un mois après

l’armement des navires, soit à

Honfleur, soit au Havre ou autre lieu. Cyville ? Un affairiste

d’origine

espagnole. De son vrai nom Sevilla.

Le 23 mai, Cartier

lève l’ancre du port breton avec cinq navires,

laissant sur le quai son

supérieur se dépêtrer de ses propres

préparatifs. Voilà Roberval sur

les pontons de Honfleur où on lui montre deux navires qui

feraient bien

l’affaire. Et c’est le 19 juin 1541, dans une

étude notariale, que Roberval

passe contrat avec Simon Harel, de Jumièges,

maître de la Valentine, un

navire de 92 tonneaux. Avec

Simon Harel

mais aussi Jean Mallet, maître de la Sainte-Anne,

du

Mesnil-sous-Lillebonne. Les Harel : une famille de marins

jumiégeois bien

établie. On en connaît notamment Jean qui, en

1531, écume Cadix, Malaga… Que précise

ce

contrat ? Harel, comme Mallet, auront 40 sols par tonneau de

fret et par

mois. Ils percevront une avance de ces sommes trois mois avant le

départ. Si

bien que Harel empochera pour le dit trimestre 552 livres et Mallet

480. « Le

surplus qu’ils pourront estre avec ledit navire au service

dudit seigneur

Roberval leur sera payé au retour du voyage pour autant de

temps qu’ils auront

servy. » Le prêteur de

Roberval, Alonce de Cyville, de Rouen, s’engageait

à effectuer ces paiements

aux deux patrons de barque un mois après

l’armement des navires, soit à

Honfleur, soit au Havre ou autre lieu. Cyville ? Un affairiste

d’origine

espagnole. De son vrai nom Sevilla.

Des marins du bord de Seine

Harel et Mallet devaient recevoir en outre 30 écus soleil chacun pour recruter le long de la Seine quatorze marins par navire, eux étant compris dans ce nombre. Les appointements de l’équipage? 22 livres et 10 sols à chaque maître par mois, au contremaître : 11 livres et 5 sols tournois, au maître valet comme au charpentier : 7 livres et 10 sols, à chaque marin : 100 sols tournois dont l’avance sera faite de trois mois. Etant précisé que si Harel et Mallet ne réunissent pas leurs hommes, ils devront rembourser à Roberval ce qui leur restera et cet argent ira à recruter d’autres marins.

Intéressés aux bénéfices

Enfin, il fut accordé que les deux maîtres de navires pourront, une fois leur congé donné aux côtes de Terre-Neuve, conserver le tiers de marchandises obtenues auprès des « sauvages » sans que cela ne diminue le loyer des navires. Une condition : ces transactions ne devront pas excéder trois semaines après la mise en congé des marins. Roberval devra également fournir les vivres aux équipages pour leur retour en Normandie. Car il est convenu que les deux navires déchargeront à Rouen. Tout cela fut signé à Honfleur avec les notaires du cru : Raoulin le Gracieux et Jacques Guéroult, en présence de Martin Chambon, commissaire de l’artillerie du roy en sa marine de France et Etienne Lelou, bourgeois, demeurant également à Honfleur. Il ne restait donc plus qu’à prendre la mer. Mais, habitués à courir pour leur propre compte, Harel et Mallet ne sentent pas la chose. Les actionnaires de leurs navires non plus. Faut-il se fier aux promesses de Roberval ? La Valentine et la Sainte-Anne ne courent-elles pas des dangers dans cette hasardeuse expédition ? Hésitation. Alors la nef de Jumièges reste mouiller un temps aux côtés de la Marye dans le port d’Honfleur.

Vendue 4.400 livres

Dans l’étude de Le Gracieux, qui sont les propriétaires de la Valentine ? D’abord Simon Harel lui-même, pour un quart, Pierre Le Cordier et Philippe Levesque chacun pour un autre quart. Enfin Robert Convart et Pierre Tuterel, de Rouen, se partagent le dernier quart. C’est entendu, nos cinq bourgeois consentent à la vente de leur bâtiment avec tous ses agrès, apparaux, victuailles, moyennant 4.500 livres tournois à payer par moitié le 1er mars et le 1er mai 1542. Cyville leur accorda en outre 300 écus d’indemnité pour l’immobilisation du navire jusqu’à ce jour et donc le manque à gagner.

Il en met 200 sur la table. Le reste viendra le 1er mars. Pour faire face à ses engagements, Roberval a engagé une partie de ses biens, dont un vieux manoir en ruines et tous les droits féodaux qui vont avec. Mais ses finances restent catastrophiques. La Valentine vendue, là s’arrête le rôle de Harel dans l’expédition Roberval. S'il avait adhéré, comme prévu, au projet du conquérant, le marin de Jumièges serait entré dans l'histoire du Canada. A-t-il au moins recruté l’équipage ? Une partie ? Qui va bientôt prendre la barre du navire quand il quittera Honfleur? On ne sait...

A l'assaut des Anglais

Quatre jours après l’achat de la Valentine, le 18 août, Roberval écrit de Honfleur qu’il partira pour les terres neuves le 22. Ce ne fut manifestement pas le cas. Il est encore là le 30 août. Dans le port normand, le Languedocien s’est lié à Pierre de Bidoux, sieur de Lartigue, ancien vice-amiral de Bretagne. Un brigand de haute mer. Les deux hommes quittent Honfleur, s’embusquent dans un port breton d’où ils mènent des actions de piratage au large du Finistère. Voilà la Valentine à l’assaut des Anglais. Ils protestent. Francois Ier jure de faire pendre Roberval. Il le jure. Mais de la main gauche…

A la Noël de 1431, à Landevennec, les marins de l’Anne ont manifestement pris goût au pillage. Si bien qu’ils renâclent à partir au Canada. Paul d’Auxilhon, capitaine de Roberval, en fait passer trois par les armes pour ramener la conscience professionnelle dans les rangs.C’est de La Rochelle que, le 16 avril 1542, la Valentine, la Marye et l’Anne mettent enfin les voiles. Elles transportent en tout 200 personnes. Quelques nobles aventureux, des corps de métiers et cette flopée de criminels libérés des geoles de Rouen et d’ailleurs contre le statut de colon. Mais le voyage commence mal. Tempête. Il faut relâcher à Belle-Ile.

Le 8 juin 1542, la

modeste escadre entre enfin dans le port de Saint-John, à

Terre-Neuve, où, sur

fond de tension avec les Portugais, sont mouillés 17 navires

de pêche. Parmi

eux, sans doute des nefs de Jumièges. Une bonne douzaine

prit part à la

campagne morutière de cette année-là.

Et voilà Cartier. La rencontre avec le

Malouin est désastreuse. Il a vécu un hiver

terrible. Les Iroquois ont massacré

35 de ses hommes. Cartier ne songe qu’à

déguerpir. Il a découvert, pense-t-il, des

pierres précieuses. Et puis, lui si mesuré, il

déteste ce supérieur fantasque

qui lui a été imposé.

N’est-il pas un despote prompt à pendre,

à fouetter,

enchaîner… Alors, quand Roberval lui ordonne

à de le suivre, Cartier met le cap

sur la France à la faveur de la nuit.

Le 8 juin 1542, la

modeste escadre entre enfin dans le port de Saint-John, à

Terre-Neuve, où, sur

fond de tension avec les Portugais, sont mouillés 17 navires

de pêche. Parmi

eux, sans doute des nefs de Jumièges. Une bonne douzaine

prit part à la

campagne morutière de cette année-là.

Et voilà Cartier. La rencontre avec le

Malouin est désastreuse. Il a vécu un hiver

terrible. Les Iroquois ont massacré

35 de ses hommes. Cartier ne songe qu’à

déguerpir. Il a découvert, pense-t-il, des

pierres précieuses. Et puis, lui si mesuré, il

déteste ce supérieur fantasque

qui lui a été imposé.

N’est-il pas un despote prompt à pendre,

à fouetter,

enchaîner… Alors, quand Roberval lui ordonne

à de le suivre, Cartier met le cap

sur la France à la faveur de la nuit.

L’expédition se poursuit donc avec nos trois vaisseaux. On traverse le golfe, une partie du fleuve Saint-Laurent. Au passage, sur un îlot, Roberval, pris d’un excès de pudibonderie, débarque sa nièce, Marguerite de La Roque qui a noué sous ses yeux une liaison avec un gentilhomme du bord. Oui, lui le libertin, il débarque ce couple illégitime mais aussi la servante de la dame. Sur l’île, Marguerite accouche. Mais l’enfant meurt, son père, la domestique… Seule la femme survivra, recueillie par un Terre-Neuva qui la ramènera en France. Elle aura attendu 29 mois ! Fin juillet, Roberval établit son siège au Cap-Rouge, là où Cartier a construit un premier fort sous le nom de Charlesbourg-Royal. L’arrivant s’empresse de rebaptiser l’endroit France-Roy. On renforce, on développe les fortifications. Mais le cœur n’y est pas. Les moyens non plus…

La Valentine rentre en France

En septembre, Roberval prend la décision de ramener la Valentine de Jumièges et l’Anne en France pour y chercher secours. Les deux navires sont commandés par le capitaine Guinecourt et Paul d’Auxilhon. Ils devront revenir l’année suivante, chargés de provisions. Prudent, Auxilhon se fait signer une lettre d’abolition pour l’abattage des trois matelots de Landevennec. Elle est datée du 9 septembre.

Lorsque la Valentine et l’Anne accostent en France, les deux navires sont immédiatement saisis par les huissiers en garantie des dettes contractées par Roberval. Là-bas, l’hiver s’abat sur les 150 colons indisciplinés. Le fouet claque. Des indiens viennent négocier des aloses. Les vivres sont au compte-goutte. Cinquante Français périssent de famine, de scorbut… Le 6 juin 1543, Roberval décide de partir à la recherche du passage vers l’Asie. C’est le but de la mission. La Marye et une trentaine de personnes restent au fort. Avec ordre de rentrer en France si l’expédition n’est pas de retour dans trois semaines. Tout le reste de la colonie part dans huit barques. Dont l’une va chavirer ! Huit morts ! Bientôt, cinq émissaires de Roberval reviennent au fort pour porter l’attente jusqu’à la Sainte-Madeleine, le 22 juillet. On ne trouvera pas d’or, on ne trouvera pas la porte du Nord-Ouest vers l’Asie. Les explorateurs durent regagner leur campement fin juillet avec un dernier espoir : voir débarquer la Valentine et l’Anne.

La Valentine le poursuit

Ils étaient 200 au départ. 70 survivants rentrent en France, sans doute tous à bord de la Marye. Pour Roberval, les ennuis continuent. Le 11 septembre 1543, Pierre d’Auxilhon est chargé de vendre l’Anne ainsi que tous les équipements de la Valentine afin de dédommager gentilshommes et gens d’armes. Dès lors, Roberval doit affronter deux procès. Contre Cartier d’une part qui lui réclame de l’argent. Et puis contre Alonce de Cyville, l’homme qui avait acheté en son nom la Valentine. Roberval avait engagé ses biens en sa faveur contre une avance de 3.000 livres. Pire, il lui avait signé une reconnaissance de dette portant exactement sur 22.164 livres, 11 sous et 7 deniers.

La descendance de Harel

Simon Harel se mariera à Jumièges le 13 mai 1546 avec Aline, Veuve Lecointe. Le 7 septembre 1751, ce fut le tour d'un Jean Harel avec Tiphaine Langlois.

Simon mourut avant 1576 car, le 30 janvier de cette année-là, à l’amirauté de Rouen, on note une « procuration faite par Jacques Harel, de Jumièges, fils de défunt Symon Harel, en faveur de sa mère, Pollyne Vorel. » Lors des guerres de religions qui éclatent bientôt et dont Roberval sera la première victime, un descendant de Simon se réfugiera à l’abbaye de Jumièges en compagnie de son épouse. Le couple occupa la salle Charles VII. Et c’est là, le 30 mars 1592, qu’accoucha la femme, certains disent même dans la grande église. Une naissance est plutôt rare dans l’enceinte d’un monastère. L’enfant ne pouvait qu’être moine. Jean Harel devint effectivement le prieur de cette abbaye.