Par Laurent QUEVILLY.

Entre Duclair et Saint-Paër, Varengeville fut une parenthèse pour les Quevilly. Voici la suite de leur saga qui nous mène droit jusqu'à moi. Tout en brossant l'histoire de tous les Saint-Paërois...

VIII. Henri Quevilly (1868-1949)

Né

le 3 juin 1868 à 7h du matin avec les prénoms

d'Henri

Emmanuel, les témoins de sa naissance sont Eugène

Blard,

51 ans, menuisier et Alfred Lefebvre, 23 ans, journalier en

présence de Florentin Cavé, maire de

St-Paër. Henri

est d'une fratrie d'au moins trois filles et deux garçons.

Je

n'ai aucune indication sur son frère. Si ce n'est qu'il est

mort

durant la guerre de 14.

Né

le 3 juin 1868 à 7h du matin avec les prénoms

d'Henri

Emmanuel, les témoins de sa naissance sont Eugène

Blard,

51 ans, menuisier et Alfred Lefebvre, 23 ans, journalier en

présence de Florentin Cavé, maire de

St-Paër. Henri

est d'une fratrie d'au moins trois filles et deux garçons.

Je

n'ai aucune indication sur son frère. Si ce n'est qu'il est

mort

durant la guerre de 14.

Henri a deux ans au moment où le pays connaît de

graves désordres. Les Prussiens occupent Saint-Paër

cinq mois. L'enfance d'Henri se passe ux champs.

Le mardi, la famille se rend au marché de Duclair distant de

4km. Il faut imaginer ces scènes de marché. Les

hommes portent tous le chapeau ou d'imposantes casquettes qui

évoquent celles des marins. Beaucoup arborent une blouse.

Les femmes du peuple ont de vastes foulards sur la tête,

voire une coiffe blanche. Le marché se mue en foire deux

fois par an. A Pâques, le jour du mardi saint. C'est le

marché fleuri. Et puis à la Saint Denis,

début octobre. On y voit parfois des montreurs de

bêtes sauvages, des marchands d'amadou...

A Duclair où, alors qu'Henri a 9 ans, circule une histoire

de sorcellerie. L'eau tombe en pluie sur le berceau de deux enfants.

Mais leur garde, une petite bonne de 14 ans, finit par avouer

être l'auteur de ces aspersions. Nous sommes en 1877.

A 18 ans, en 1886, Henri vit s'élever

l'école des garçons. Puis celle des filles en

1892. A l'époque, un tiers de la population ne sait ni lire

ni écrire. Mlles Leblanc et Avril seront institutrices, MM

Arson et Guyot instituteurs.

L'armée

Henri

avait tiré le n° 21 au conseil de

révision de

Duclair. C'est un grand gaillard d'un mètre 73, les yeux

bleux,

les cheveux châtains. Sa fiche matricule le dit agriculteur

et

exercé en matière d'instruction militaire.

Henri

avait tiré le n° 21 au conseil de

révision de

Duclair. C'est un grand gaillard d'un mètre 73, les yeux

bleux,

les cheveux châtains. Sa fiche matricule le dit agriculteur

et

exercé en matière d'instruction militaire.

Il est incorporé le 13 novembre 1889 au 11e Régiment

d'artillerie, sous les ordres du colonel Jules Brunet, à

Versailles. Il a 21 ans. Son régiment a

été créé en 1831 suite

à la dissolution du Régiment

d’Artillerie de la Garde Royale. Ainsi le 11e aura

participé à diverses campagnes, notamment en

Algérie, Crimée, Italie, Mexique... Son commandant fut de cette

dernière expédition.

Le 25 mars

1892, Henri passe au 31e d'artillerie, commandé par le

colonel Caro. C'est un régiment qui s'est

formé au Mans en 1873. De là, on l'envoie en

congé

le 24 septembre avec un certificat de bonne conduite. Le 1er novembre,

il passe dans la réserve de l'armée

active.

Henri accomplit une première période d'exercice du 30 septembre au 27 octobre 1895 au sein du 22e d'artillerie, formé en 1870 et basé à Versailles.

L'amour

Henri

se maria avec le 21 novembre 1896 avec

Joséphine

Chéron. Le couple allait s'établir aux Vieux dans

la

partie rattachée à Varengeville.

Le 7 avril, un garçon vint au monde et on le prénomma comme son père. Hélas, il ne vécut que quatre mois.

Henri effectua une seconde période du 7

mars au 2 avril

1898. Henri est alors domicilié à Varengeville.

Cette

année là, le Dr Léonide Maillard,

rédacteur

au Journal de Duclair,

est le conseiller général du canton. Il le

restera jusqu'en 1910.

Le 8 ocobre 1898 naquit un premier enfant qui sera ma marraine : Henriette Quevilly.

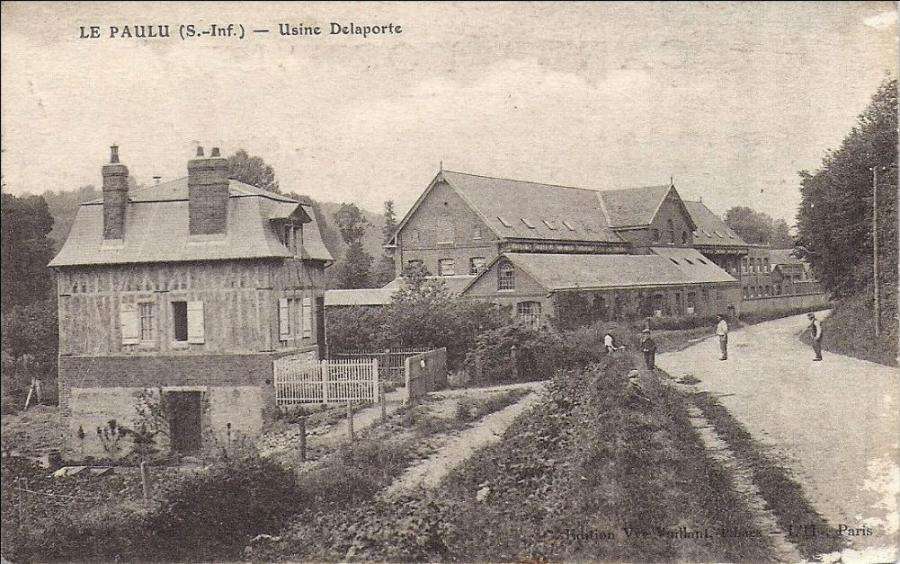

En 1901, Henri travaille chez Delaporte avec sa femme. Il est recensé sur Varengeville. Une nouvelle fille nait en décembre. Et c'est encore un malheur. Elle décède un mois plus tard. On se consolera en accueillant un garçon, Marcel, en 1903.

Henri

eut une vie difficile. Cet homme de belle taille, se louait comme

journalier dans les fermes. A la saison, il fauchait le blé

dès 4h du matin puis commençait sa

journée

à l'usine à 7h. En 1900, il travaille

à la

filature d'Edouard Delaporte qui possède

également une

usine à Barentin.

Henri s'occupait de la fraîche. Pour se rendre à

l'usine, il accomplissait

de nombreux kilomètres à pied. A 7h du soir,

après

12 heures de travail, mon grand-père finissait la

journée. Il rentrait alors à Saint-Paër

en remontant

de l'eau puisée à la source, près du

carrefour et

qu'il traînait dans une petite carriole.

En 1900, Edouard Delaporte avait fait don du terrain à la

commune et réalisé les travaux

nécessaires pour

rendre ce point d'eau accessible à tous. Les habitants

n'étaient pas encore raccordés à l'eau

courante.

Rentré chez lui, Henri trouvait encore le temps d'entretenir

un

magnifique jardin et je pense une basse cour. Puis il se coiffait

après la soupe, les derniers travaux, d'un magnifique bonnet

de

nuit.

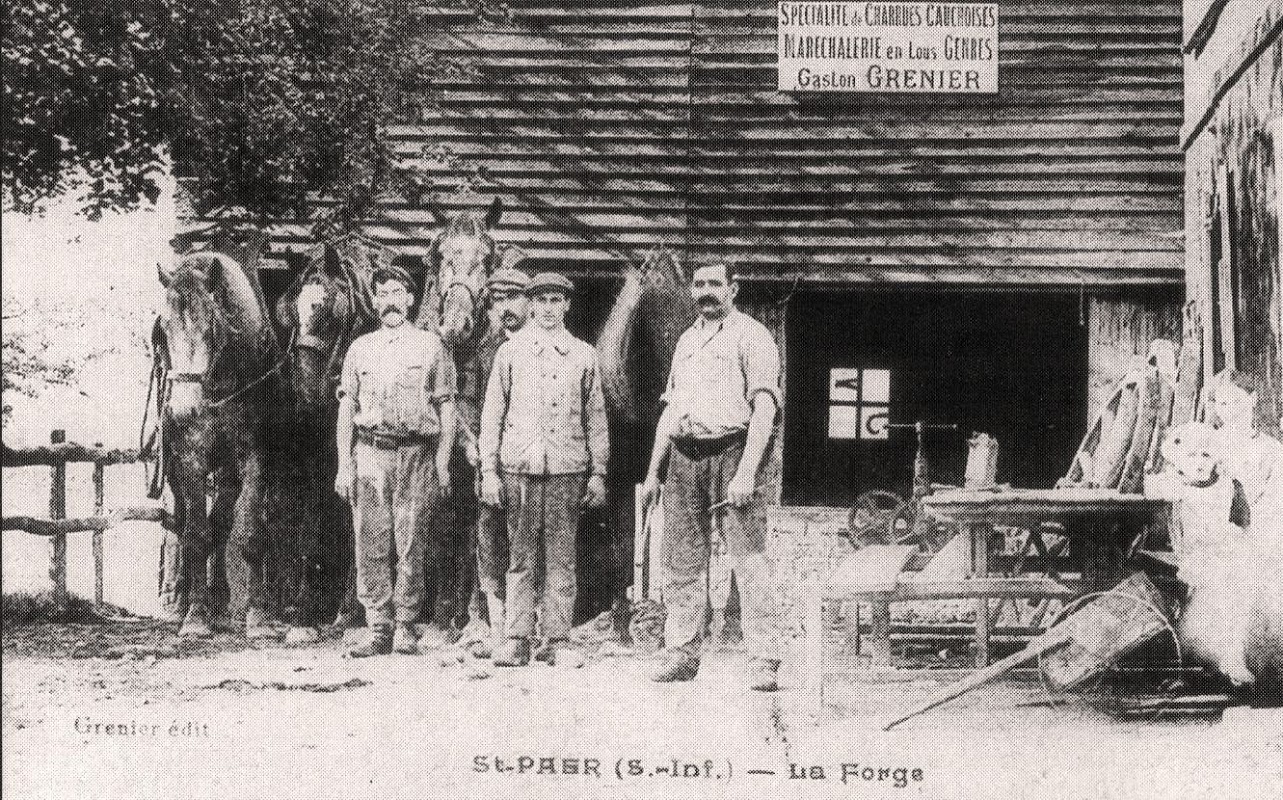

A quoi ressemble le Saint-Paër des années 1900 ? C'est l'une des communes de Seine-Maritime qui comporte le plus de hameaux: 29. Sur la place, à partir de 1909, la famille d'Adolphe Hautot tient le café-épicerie. Il a succédé aux Boulfort. Là, derrière, le boucher de Fréville passe régulièrement pour s'installer dans un baraquement. Le boucher de Duclair, le même jour, prend position quant à lui devant l'église. Il y a la boulangerie d'Albert Généreux Guérillon à qui succède Louis Chouquet qui sillonne la campagne en voiture à cheval. Le facteur, c'est Monsieur Tellier. Saint-Paër compte deux bourreliers. L'un au bourg entre le café et la boulangerie. C'est Eugène Hitte. L'autre, Lefèvre, au hameau du Bas-Mouchel. Il y avait aussi le café-épicerie de la mairie tenu d'abord par Douyère puis par Gaston Grenier qui sont aussi forgerons. Gohon est cordonnier, Paul Etienne et M. Boulanger sont menuisiers, Georges Capelle et M. Cordier sont charrons. Deux meunier: Pigache au moulin du Paulu, Ernest Duclos au moulin du Bas-Aulnay. C'est lui le maire de 1904 à 1912. Le dimanche après-midi se disputent des parties de boule tandis qu'un portique avec balançoire, trapèze et échelle accueille les enfants. Tout cela se termine par une bonne collation au café.

Février 1905. Un nommé Auguste Calais, âgé de trente-cinq-ans, demeurant à Saint-Paer, s'est introduit, la nuit dernière, chez son père, cultivateur à Villers-Ecalles, pour le voler. Au moment où il traversait la cour, le chien aboya, et un domestique, se levant, tira un coup de fusil dans la direction de Calais, qui fut atteint peu grièvement. Calais, qui s'était armé d'un fusil pour son expédition, tira à son tour, mais sans atteindre le domestique. Il s'enfuit alors et alla se constituer prisonnier à la gendarmerie de Duclair. Il a déclaré que, s'il avait été sûr que ce fût son père, qui tirait Sur lui, il lui aurait envoyé ses deux coups de fusil et se serait fait justice ensuite.

L'armée rappelle encore Henri du 14 au 27 août 1905 au 22e. Cette fois, il habite Saint-Paër.

En 1906, Henri est recensé au hameau de Maison-Blanche avec son épouse sous le prénom d'Augustine. Ils sont ouvriers de filature chez Delaporte. Sous leur toit vit leur fille aînée Henriette, ma marraine, née en 1898. Son frère Marcel, âgé de 3 ans, est alors en nourrice chez Jules Langlois, ouvrier lui aussi chez Delaporte et père de quatre garçons. Sous le toit d'Henri, il y a aussi Gabrielle Chéron, sœur d'Augustine, ouvrière de filature chez Cabrol. Bientôt, elle trouvera un époux... Chez Cabrol, tous ces gens retrouvent Edouard Quevilly et sa femme, Charlotte Lemoine. Edouard est menuisier. Ce sera une victime de la Grande guerre. Le 6 octobre, la famille accueille un nouveau garçon : Raphaël, mon père.

Au Haut-mouchel, mon arrière-grand-père, Auguste Chéron, vit seul avec sa fille Marie, restée célibataire et sans emploi au moment du recensement. Elle travaille cependant en filaturet et trouvera la mort la mort dans deux ans.

Les martyrs d'ElondetteL'affaire

bouleverse tout le canton. Un scandale qui éclabousse la

famille. Au hameau

d'Elondettes, le sieur Lerebours, veuf depuis peu, avait

épousé Julia Quevilly, la sœur d'Henry.

Le couple

réservait le plus

mauvais traitement aux trois enfants nés d'un premier lit

tandis que

celui du second, une petite fille, avait tous les égards.

Les

gamins

étaient privés de soins, de nourriture et

dormaient sur

la paille avec

de vieux sacs pour couvertures. Le juge Becquet et le conseiller

Chéron

se rendirent sur place et l'on entendit de nombreux témoins

avant de

saisir le Procureur.

L'enquête se poursuit en février concernant la

maltraitance des enfants d'Elondettes, confiés à

l'Assistance publique. Un juge d'instruction, les gendarmes,

complètent les investigations du juge de Paix. L'enfant du

second lit, Suzanne Lerebours, est confiée à son

grand-père maternel, Théodule Quevilly.

L'affaire d'Elondette arrive en correctionnelle en février

avec

la comparution de Julia Quevilly, présentée comme

indigente et alcoolique. Les trois enfants,

révèlent

l'enquête, étaient vêtus de haillons,

dénutris, couchés sur la paille, parmi leurs

excrément et portant des traces de coups. Les voisins

entendaient parfois leurs cris et s'étaient émus

de leur

sort. A 5h du matin, la marâtre les envoyait nus pieds dans

la

gelée chercher du maquer à lapins. Son propre

enfant, une

petite fille âgée de 2 ans, était en

revanche

choyée. Au procès, on entendit le Dr Allard, qui

examina

les enfants et les époux Hémard,

préoccupés

de leur sort. Alphonse Hémard était un gros

agriculteur

ayant plusieurs domestiques, dont Victor Quevilly 77 ans. Les Roger,

grands-parents maternels des trois petits martyrs, ont

déjà à leur charge cinq orphelins. Ils

ne

demandent pas mieux que d'accuillir ces trois enfants, encore faut-il

les aider. A voir entre l'Assistance et les Roger. Julia Quevilly, la

mauvaise femme, écoppa de quatre mois de prison. Pas son

mari

qui n'eut nulle condamnation et que l'on retrouvera mobilisé

en

14. Il finira par divorcer en février 1916. Chacun se

remariera

de son côté. La fille du second lit, Suzanne, est

décédée le 16 mars 1968 à

Grugny, commune

connue pour son asile départemental.

Le 1er octobre 1908, Henri Quevilly passe dans la réserve de l'armée territoriale du 22e. Il vient d'avoir une fille : Solange.

Mars 1909 : aux Vieux, section du Paulu, dans un herbage appartenant au sieur Quevilly, cultivateur, le corps de Louis Délu, ouvier de filature de 19 ans, est trouvé mort. Le Dr Allard diagnostique une congestion par le froid.

Juillet 1909. Avec deux camarades, le petit Pierre Lhoir, 6

ans, fils du chef de gare du Paulu, entre

dans un poulailler où son père avait

disposé un

petit canon pour se protéger des voleurs. Le coup part et

l'enfant a la tète fracassée. Les

razzias

étaient alors fréquentes. Lhoir retirait son

canon tous

les matins. Sauf ce jour où étant de repos il se

rendit

au Trait. Quand à cinq heures de l'après-midi...

On fit

venir de Caudebec le médecin de la Compagnie de chemin de

fer.

Qui ne put que constater le décès. Les gendarmes

de

Duclair ouvrirent une enquête. Lhoir est très

apprécié jusqu'au chef-lieu. L'émotion

est grande

dans le canton.

En décembre, naissance d'Agnès Quevilly.

En

1910, c'est l'hôtelier Henri Denise, maire de Duclair, qui

sera

élu conseiller général. En avril, un

incendie se

déclare dans la ferme de Joseph Godallier, aux Vieux.

Le 10 juillet, sur le

chemin qui mène Henri à son travail, on inaugure

une

curieuse entreprise. C'est le labo de spéléologie

expérimentale.

En 1911, alors que son

père,

assisté, est à l'agonie, Henri doit 6 F

à la

commune. Somme jugée irrecouvrable par le receveur. En

novembre,

devenues veuves, les épouses de Narcisse et

Théodule

Quevilly sollicitent l'assistance aux vieillards. La

première

aura 3 F, la seconde 12. Alors, la veuve de Narcisse fera appel pour

obtenir plus. En vain...

Le

18 août 1911, un incendie ravagea l'épicerie

Choitel, les

pompiers de Duclair vinrent sur place avant de réclamer des

indemnités.

Quand Henri se rend à Duclair, il croise une figure: la mère Lamour. Coiffée d'un canotier, Marie-Louis Jouen vend des journaux. Dont L'Amour qui lui vaut son surnom. Elle vend aussi Le Parisien, Le Matin, Le Petit journal, Jean qui rit et Jean qui pleure. Dans son coffre à trois roues, on peut aussi trouver des fichus, des châles, des chapeaux, des parapluies...

Mai

1912 : Max de Joigny est élu maire par 6 voix contre 5 pour

Ernest Duclos. Il aura Tranquille Vattier pour adjoint, élu

au

bénéfice de l'âge.

Juin 1912. Sous ce titre "Une scène scandaleuse", le Journal de Rouen

raconte que les habitants de la commune de Saint-Paër ont

été fort émus par une scène

des plus regrettables qui s'est déroulée

lundi pendant une inhumation. Non content de pousser des cris qui

n'avaient rien de liturgique, un chantre — très

ému, c'était la première communion la

veille — est tombé en se rendant au

cimetière, entraînant la chute du prêtre

qu'il avait violemment heurté. Au cimetière, le

fossoyeur — non moins ému sans doute —

avait oublié d'ouvrir la porte de la nécropole et

de creuser la tombe. Cette pénible opération a

dû être faite par plusieurs membres de la famille.

21 septembre : naissance de ma tante Bernadette.

Aux

élections de 1913, Henri est inscrit sur les listes

électorales de Saint-Paër avec le prénom

d'Emmanuel.

Ils ne sont plus que deux Quevilly. L'autre, c'est Victor, ouvrier

agricole, plus jeune de quatre ans et vivant au Haut-Mouchel.

En

septembre 1913 mourut l'abbé Mauger,

âgé de 63 ans.

Il était là depuis 1894 et avait

réalisé

d'importants travaux à l'église. Tous les

curés du

canton étaient là et de Joigny

prononça un

remarquable discours.

Le

1er octobre 1914, alors que la guerre est

déclarée, Henri

est libéré du service militaire et ne sera pas

rappelé. Le 30 novembre 1918, la guerre, finie, et on le

considère comme libéré

définitivement de

toute obligation militaire.

Durant la guerre de 14, mon père accompagnait Henri aux

champs. Le gamin avait 8 ans et on le ramena de force à

l'école. Pourtant, on était habitué

à l'absence des enfants. Celle de mon père avait

dû se prolonger.

En

février 1915, Clémentine Sébire, veuve

de

Théodule Quevilly, sollicita l'augmentation de sa pension

mensuelle. Max de Joigny fit la sourde oreille. Un an plus tard, il fut

donné droit à la demande des deux

belle-sœurs. La

pension de la veuve de Narcisse passa de 3 à 8 F. Celle de

Clémentine de 12 à 15, maximum communal. Comment

se

répartit cette somme ? 2 F pour le logement, 10 pour la

nourriture, 3 pour entretien.

Les Quevilly sont parmi les plus indigents de la commune. En mai 1916,

au titre de l'assistance aux familles nombreuses, c'est Henri qui

reçoit une aide en nature sous forme de pain d'une valeur de

5 F

par mois. Il vient d'accueillir une dernière fille, la

ravisée, Argentine...

1916

est aussi l'année où fut prononcé le

divorce entre

Julia Quevilly, tante d'Henri, et Louis-Augustin Lerebours.

Mais qu'en était-il du

beau-père d'Henri Quevilly,

Auguste Chéron. Journalier en février en 1917, il

fit une

demande d'assistance aux vieillards. Les conseil

délibéra

: "

considérant que le sieur

Chéron Auguste n'est pas sans ressources, qu'il touche

l'allocation journalière de 1,25 F (soutien de famille) et

est

titulaire d'une pension de cent francs au titre des retraites

ouvrières, est d'avais qu'il y a lieu d'ajourner sa

décision jusqu'à la cessation des

hostilités."

En mai 1918, Emélie Quevilly, sœur d'Henri,

handicapée mentale vivant avec sa mère fut admise

à l'assistance aux incurables.

" Cette personne ne disposant d'aucunes ressources, il lui sera

alloué une pension mensuelle de quinze francs à

partir du

1er juillet courant. "

A cette époque, l'abbé Prunié occupait

le vieux

presbytère qui menaçait ruines et que l'on avait

vainement tenté d'alliéner. En mauvais

état

était aussi le pont des Vieux, passage obligé. On

décida de le restaurer.

Raphaël avait 12 ans quand, cette fois, il travailla un an et demi à la filature Delaporte.

A partir de 1918, la société des filatures Saint-Sever, de Rouen, devient maître des lieux. C'est une filiale des établissements Frémaux dont le siège social est au 27 de la rue du Vieux-Faubourg, à Lille. Elle est déclarée au registre du commerce de Rouen sous le n° B 1009. M. et Mme Frémaux possèdent la propriété de la Beuvrière, dans la côte du Paulu, équipée d'une piscine.

En 1919, Pierre Jean Polydore Van Den Bosch vint relancer la filature du Paulu. Belge, il avait dirigé la filature Pouillier-Linghaye en 1895 à Lille, puis fondé, en 1902, celle de Wambrechies et Lomme lez Lille. Son fils était mort en 1917 en compagnie du comte Henri de la Vaulx. Pierre Eugène Jean Van Den Bosch était en effet lieutenant pilote du dirigeable Pilatre-de-Rozier qui s'écrasa à Voellerdigen avec tout son équipage. Mon grand-père servait de barbier à Van Den Bosch qui possédait un château à Saint-Martin-de-Boscherville.

Au

Paulu, malgré les efforts des pompiers, un incendie

détruit un grand bâtiment du tissage Leurent,

anciennement

Cabrol. Dégâts : 800,000

F et surtout 170 ouvriers au chômage. Le maire de

Varengeville,

René Dieusy, organise un comité de secours. On

espère que les filateurs voisins absorberont pour quelques

mois

la main-d'œuvre privée d'emploi.

Le

20 octobre 1919, Henri marie sa sœur Angèle

à Henri

Herment. Ce dernier était né de père

inconnu chez

un oncle. Sa mère, Clémence Alphonsine,

était

ouvrière de filature. Elle aussi,

décidément, était

née de père

inconnu. Anasthasie Herment avait accouché chez son

père

Jean en 1850. Ce dernier était journalier.

Jeune homme, Henri Herment fut un pied nickelé. Un mois de

prison pour filouterie d'aliments avec bris de clôture en

1894, six mois en 1895 pour vol. Il fut incorporé en 1896 et

conduit en Algérie. Deux ans plus tard, on le collait chez

les Zouaves. Réformé temporaire pour

pleurésie chronique, il fut rayé en 1899 et on

lui refusa le certificat de bonne conduite. On le

réintègre en 1900 mais le voilà

condamné à onze mois de prison pour coups et

blessures

Dès le 4 août 1914, Herment va se racheter. Il est

mobilisé au sein du 21e RIT. le 27 août 1915, il

passe au 20e, le 3 septembre au 18e, le 3 octobre au 19e enfin le 29

décembre 1917 au 232e. Bref, il mènera campagne

contre l'Allemagne jusqu'en mai 1919. A sa démobilisation,

il épousa donc ma grand-tante en octobre 1919...

En

décembre 1919, de Joigny fut mis en minorité au

sein de

son conseil au profit d'Alphonse Hémard. Tranquille Vallier

reste adjoint.

Février 1920. Tandis que de Joigny supervise le projet de monument aux morts, Auguste Chéron est admis à l'assistance aux vieillards. Il percevra 1,67 F compte-tenu des 100 F de sa retraite ouvrière et des 5 F en nature que lui alloue son fils tous les mois.

En 1921, il vit avec sa femme, sa

belle-mère, Clémentine Sébire et sa

belle-sœur, Emélie. Il est alors ouvrier agricole

chez Victor Chandelier et habite le village de Saint-Paër. En

1921 fut inauguré le monument aux morts sculpté

par

Maurice Ringot, établi au Trait. Henri et ses deux fils,

Raphaël et Marcel Quevilly, sont ouvriers de filature chez

Frémeaux

et Vandenbosch. A côté de là, Clovis

Chéron

est cantonnier au service vicinal tandis que son père est

journalier. En septembre, un incendie se déclare dans la

remise

de la maison d'habitation des époux Hautot et de Mme veuve

Etancelin. Le feu gagne la toiture en chaume. Appelés

à

la rescousse, les ouvriers de l'usine

Van Den Bosch arrivent avec la pompe de la filature. Malgré

leurs efforts, 110 quintaux de foin appartenant à M.

Tocqueville

et les meulbes des Hautot partent en fumée.

Novembre 1923 : Max de Joigny retrouve son siège. Il confirme en mai 1925 avec Paul Maurice pour adjoint.

En 1925, âgé de 59 ans, Henri reçut une montre Lip en plaqué or pour 25 ans de bons et loyaux service aux filatures Frémeaux.

Restons

en 1925 pour voir comment mon grand-père pouvait se

réjouir lors de manifestations collectives. Les 6 et 7 juin

eurent lieu les fêtes communales, place de la mairie, sous la

présidence du maire, Max de Joigny. Henri et

Raphaël, j'ose

le supposer, y assistaient. Du moins vécurent-ils de

semblables

réjouissances. Tout commença le samedi

à 19h par

des salves d'artillerie et la sonnerie des cloches. Ce qui fut

réitéré le lendemain matin

dès 6h. Le

Rappel de Duclair donna un concert de 15h à 19h. Cette

fanfare a

un an. Elle a succédé à la clique des

sapeurs

pompiers. Le Rappel est en concurrence avec la fanfare de Duclair,

fondée quant à elle en 1893. A 15 h 15, il y eut

une

course cycliste. 13 km. Je sais que mon père a

gagné de

telles épreuves. Les enfants de moins de 13 ans, eux,

disputèrent une course à pied à 15h20.

A 16h eut

lieu un concours dont j'ignore le sens: le dîner de l'ogre.

16h:

nouvelle course cyclise de 6km. 17h: jeux de ciseaux pour les filles de

moins de 13 ans. 17h30 : jeu des chercheurs d'or. Max de Joigny

procéda à la distribution des prix à

18h.

Après quoi eut lieu un bal à grand orchestre. A

20h,

Saint-Paër s'illumina avec l'embrasement de la

mairie.

Hautot, le

tenancier du café de la place, présidait le

comité

des fêtes créé depuis un an. C'est

auprès

de lui qu'il avait fallu s'inscrire. Un membre du comité

avait

fait du porte à porte pour solliciter des dons.

Le 9 juin, il y

eut le pèlerinage à Saint Onuphre. On allait lui

réciter des prières au hameau du Mesnil-Varin

où

sa statue habitait la chapelle de la Sainte-Trinité. J'ai du

mal

à y voir mes Quevilly.

Le 14 juillet, ce fut la fête

nationale. Ce jour-là, dès 8h du matin, les

indigents

reçurent une part de viande. L'après-midi, il y

eut des

concours de tirs gratuits pour les adultes, de pots cassés

pour

les enfants et une course à l'oeuf. Puis des courses

d'ânes, des courses en sac et chacun était

prié

d'amener sa pouque. Et encore la remise des prix, le bal, les

illuminations.

Pour fêter la moisson, il existait aussi une procession.

1926 : Henri et son fils Raphaël sont recensés comme ouvriers d'usine chez Frémeaux. Solange, Agnès, Bernadette et Argentine sont toujours à la maison. Les voisins sont Auguste Chéron et son fils Clovis, aide-agricole. Le 12 octobre 1926, le décès de Clémentine Sébire est déclaré à l'état civil de Rouen. En novembre, le conseil municipal ratifie l'hospitalisation de "Mme Veuve Quevilly, née Sébire, en vertu de la loi du 14 juillet 1905." Mais elle n'est plus de ce monde.

Le 16 février 1928 mourut Max de Joigny, chevalier de la

couronne de Belgique, président de la

société des régates de Duclair. Le

dimanche suivant, au chateau du Launay, son épouse le suivit

dans la tombe. Mon arrière-grand-père, Auguste

Chéron, avait été bûcheron

chez eux.

Dès lors, ce fut Paul Maurice, le maire. Pour dix ans. Max

de Joigny était le fils de Louis Auguste Beaudouin de

Joigny, propriétaire du château des Vieux qui, le

27 août 1848 avait élu conseiller

général du canton de Duclair. Maurice eut d'abord

Louis Ferment pour adjoint. Ils seront confirmés en mai 29.

En mai 28, les 5 F que devait Chéron fils au titre de la taxe sur les chiens sont admis en non valeur. Il a été poursuivi sans résultat.

18 juillet 1928, Le temps. Les

six enfants de M. Genet, facteur des postes à Duclair,

demeurant à Saint-Paër

(Seine-Inférieure), jouaient dimanche, à 19

heures, dans un bâtiment servant de grange. Soudain, Mme

Genet s'aperçut que la grange était en flammes;

elle y courut, affolée, et, à l'aide d'une

pioche, défonça le mur en torchis.

Elle délivra ainsi ses six enfants,

âgés de 6 à 2 ans, gravement

brûlés, ils ont été conduits

d'urgence à l'hospice général de

Rouen, où cinq d'entre eux ont succombé; le

«sixième est dans un état

désespéré. 19 juillet : Le petit

René Genet, âgé de deux ans, la

sixième victime de l'incendie que nous avons

relaté hier, a succombé...

Hier

matin, au milieu d'une très grande affluence, ont eu lieu

les obsèques des six petits enfants Genêt qui

trouvèrent une si horrible mort dans l'incendie d'une grange

à Saint-Paer. Les six cercueils avaient

été déposés à

l'entrée du choeur de la petite église de

Saint-Paer et disparaissaient sous les fleurs et les couronnes.

Au cours de la cérémonie religieuse, M. le

chanoine Haquet, curé-doyen du canton de Duclair,

représentant Mgr Du Bois de la Villerabelle,

archevêque de Rouen, prononça une touchante

allocution.

Le 14 octobre 1928, Charles de Heyn, agent d'assurance, maire de Duclair, bat Henri Denise aux cantonales.

1929, 28 janvier. M. Henri Manoury, de Saint-Paër, rentrant chez lui après une absence de quelques jours, a trouvé sa femme, âgée de 54 ans, tombée près du poêle et entièrement carbonisée. On suppose qu'une étincelle a mis le feu à ses vêtements.

Le

12 janvier 1930, une tempête occasionna de gros

dégâts/ En 1930, Gaston Grenier, le

cafetier-épicier-forgeron, rendit son tablier. Il ouvrait

son

atelier dès 6h du matin pour arrêter ses

activités

à 19h. Entre temps, ils vous ferrait une trentaine de

sabots. Il

fabriquait lui même les fers de même que les roues

de

charrette et divers outils. Viret lui succède mais c'est

l'heure

de la machine agricole. Un concessionnaire lui fera concurrence. Viret

passera rapidement la main à Monsieur Marc.

Dans sa séance du 5 août 1932, le conseil radia Julia Quevilly, femme Lerebours, de la liste des bénéficiaires de l'assistance aux vieillards.

Février 1933 : malade, l'abbé Prunier est

contraint de quitter la paroisse. On lui doit beaucoup : la salle

paroissiale, près du presbytère, les bancs dans

la nef et la chapelle sud de l'église. L'abbé

Caniel lui succède.

Le 7 octobre 1934, Armand, comte de Maures de Malartic,

châtelain

et maire d'Yville est élu conseiller

général.

Les Quevilly occupèrent successivement deux maisons. La première appartenait à un certain Dané, paysan d'Hérouville. La seconde à Mme Etienne, l'épicière morte à 102 ans et qui avait adopté Madeleine Trouvé. En famille, les dimanches étaient, dit-on, bien arrosés.

Début

1935, les syndicats patronaux du textile mènenent une

nouvelle

offensive contre les salaires déjà bas depuis

cinq ans de

leurs quelque 15.000 ouvriers.

"Les plus misérables prolétaires de France", lance

l'Humanité.

"Le pays est magnifique des forêts vertes, de grasses

prairies,

des pommiers, des vaches, ça et là, des

châteaux

tourelles. Tout est luxe, abondance, richesse. Et cependant, au milieu

de cette nature qui crève de santé, les hommes

crèvent de faim." C'est que la soixantaine

d'usines est

détenue par une demi-douzaine de rapaces qui se marient

entre

eux, observent Communistes comme Socialistes ou Radicaux... Badin est

montré du doigt, lui qui loge ses ouvriers, les fait

s'approvisionner à sa coopérative pour empocher

loyers et

dépenses. On l'accuser aussi de pousser ses

employés dans

les bras des Croix de Feu.

Alors, à Barentin, à Pavilly, des

réunions

drainent leur monde, des municipalités, des

commerçants

soutiennent le mouvement, un comité populaire contre la

misère sera créé. C'est dans ce

contexte que, le

24 mars 1935, l'achevêque de Rouen, Mgr Ville-Rabelle, vient

baptiser le troisième cloche de l'église de

Saint-Paër. Portiques de verdure, armoiries, drapeau

pontifical

sont agencés à l'entrée de

l'église. Ici,

pas de manif, mais une procession dans les rues du village. C'est

l'heure de gloire de l'abbé Caniel. Le 14 mai suivant, on

apprrendra la mort de son prédécesseur. Quatre

jours plus

tard, Marcel Bersoult est élu maire de Saint-Paër.

En 1936, Henri est recensé avec son épouse à Maison-Blanche avec sa fille Argentine, ouvrière chez Leurens.

Le 18 juin 1936, Henri fut témoin d'une catastrophe, près de son usine alors dirigée par Monsieur Trépagny. Une explosion a secoué au petit matin le moulin du Paulu. Le feu menace les habitations voisines. Les pompes des sapeurs de Varengeville, renforcés par ceux de Duclair, sont en action. on fait la chaîne pour amener des sceaux de la rivière. En une heure, des tonnes d'orge sont grillées.

1936 toujours :

Un mort, deux blessés gisaient dans la voiture

H qui était en état d'ivresse, circulait à vive allure. Tout à coup, il jeta sa voiture contre un pylône. L'auto fit plusieurs tours sur elle-même, projetant ses occupants sur la route. A D fut tué sur le coup. Mme D et un de ses enfants furent grièvement blessés.

Sans se préoccuper du sort des victimes, J H regagna à pied son domicile distant de trois kilomètres et se coucha. C'est là que les gendarmes vinrent l'arrêter, deux heures plus tard, malgré une vive résistance.

Au

centre de la photo est Monsieur Fiot, le bouilleur de cru, qui connut

une

fin tragique à Jumièges. la femme qui tient un

agneau

s'appelle Blanche.

Au

centre de la photo est Monsieur Fiot, le bouilleur de cru, qui connut

une

fin tragique à Jumièges. la femme qui tient un

agneau

s'appelle Blanche.

En

septembre 36, le bras de fer reste tendu entre syndicats ouvriers et

patronaux. Les premiers accusent les seconds de provoquer

eux-mêmes des grèves pour faire capoter les

contrats

collectifs.

En novembre 36, à Saint-Paër, un incendie ravage la

ferme de Daniel Carpentier.

En 1937, le 14 février, on bénit le vitrail

Notre-Dame de

Lourdes à l'occasion des vêpres. Un calvaire est

mis en

chantier. Les Quevilly apprirent que leur fils Raphaël se

mariait. Apprirent, car ils ne furent pas invités

à Saint-Mandé, dans la banlieue de Paris. C'est

par hasard, sur le marché de Duclair, que

Joséphine Chéron vit un jour venir à

elle une jolie blonde, André Mainberte. Sa belle-fille....

En attendant, la colère monte au bord de l'Austreberthe. L'union des syndicats des deux vallées organise une tournée de protestation pour le respect des 40 heures et des lois sociales. Elle réunit au passage 700 ouvriers à Pavilly, 200 à Duclair. A Barentin a lieu une grande manifestation.

Le 23 avril 1939, 1.500 ouvriers de la vallée de l'Austreberthe manifestèrent encore à Barentin à l'appel de l'union départementale de la fédération du textile.

Henri a pris sa retraite à 74 ans.

C'était en 1940. Tous les trois mois, chez le percepteur de

Duclair, Henri ira chercher ses 3,50 F. Mais pour l'heure, c'est la

guerre. En juin, deux Anglais sont abattus au calvaire par les

Allemands qui entrent dans Saint-Paër.

Chez les Quevilly vivait Angèle, affublée d'une

jambe de bois.

Augustine se plaignait souvent du côté.

Peut-être

mourut-elle d'un cancer. L'abbé Caniel l'enterra en octobre

1943. Elle n'a pas connu la Paix. A la mort de sa mère,

Angèle ayant également disparu, Amélie

Quevilly

vint vivre un temps avec mon grand-père.

Après six ans de veuvage, Henri Quevilly disparut le mardi 25 janvier 1949 en sa petite demeure du hameau de Maison-Blanche. A 81 ans, il n'avait plus de dents. La tradition familiale veut que les chevaux du corbillard improvisé eurent mille peine à le conduire au cimetière de Saint-Paër. La neige et le verglas régnaient alors en cette saison. Il fallut couper à travers champs. La fosse creusée pour recevoir son cercueil s'avéra trop petite. Si bien qu'aux coup de talons durent succéder les coups de pioche pour que la terre gelée digère enfin son catafalque.

Laurent QUEVILLY.

Pour suivre : Raphaël Quevilly

Sources

Journal de Rouen.

Saint-Paër,

Pierre Molkhou.

Archives Raphaël Quevilly.

Philippe Montigny, époux d'une descendante de Xavier Heuchel.