|

La largeur

de la Seine s'interpose : il n'est pas toujours facile de

la traverser mais c'est souvent utile ou nécessaire. Un

passage

n'a jamais vraiment été établi en

fonction des facilités

de traversée mais plutôt pour contenter une

clientèle.

Un passage devenu difficile, voire dangereux, n'est jamais

supprimé.

La première qualité d'un passage est

d'être proche

pour éviter un long détour par terre. De nombreux

riverains

eurent aussi longtemps leurs propres barques leur évitant

les inconvénients

des passages officiels.

1

- DEVOIR TRAVERSER :

DES CONTRAINTES

LE

PRIX DU PASSAGE :

- Les passeurs prélèvent un droit

sur l'usager pour son salaire

et l'amortissement de son matériel. Les tarif anciens

prévoient

aussi bien le panier que la voiture attelée de quatre

chevaux. Les

habitués des passages s'arrangent souvent avec le passeur

pour un

paiement à l'amiable, souvent en nature. Normal à

l'époque

des bacs à vapeur privés ; le prix pour

passer apparaît

injuste aux riverains dès que les passages sont

financés

par le Département et qu'ils paient leurs impôts

locaux tout

comme ceux qui empruntent une route départementale. Ce n'est

que

progressivement qu'ils obtiendront la gratuité.

L'ATTENTE :

Cloche

du Passage de Yainville Cloche

du Passage de Yainville

|

Maison

pour le gardien de nuit construite

en 1929 Passage de La Mailleraye, cale rive droite Maison

pour le gardien de nuit construite

en 1929 Passage de La Mailleraye, cale rive droite |

- L'attente est l'inconvénient le plus mal

vécu par les usagers.

Au temps des bachots et bacs

à rames, l'embarcation ne se trouve pas

toujours sur la bonne

rive. Il faut alors appeler

le passeur

en

hissant un drapeau ou en sonnant la cloche mais le plus souvent en

criant

à tue-tête.

- La motorisation des bacs permet

l'établissement d'horaires normalement

plus réguliers. Mais se pose très vite le

problème

d'une harmonisation avec l'ouverture des usines ou le passage du train

sur l'autre rive.

- L'interruption du passage pendant la nuit est

générale.

Gare à celui qui a raté le dernier bac!!!...

Avant 1959

et l'ouverture du pont de Tancarville, cela signifiait un

détour

par les ponts de Rouen.... déplacement impossible avant

l'automobile.

Un matelot de garde pouvant faire passer en cas d'urgence est, dans

l'entre-deux-guerres, l'une des grandes revendications des riverains. - L'attente

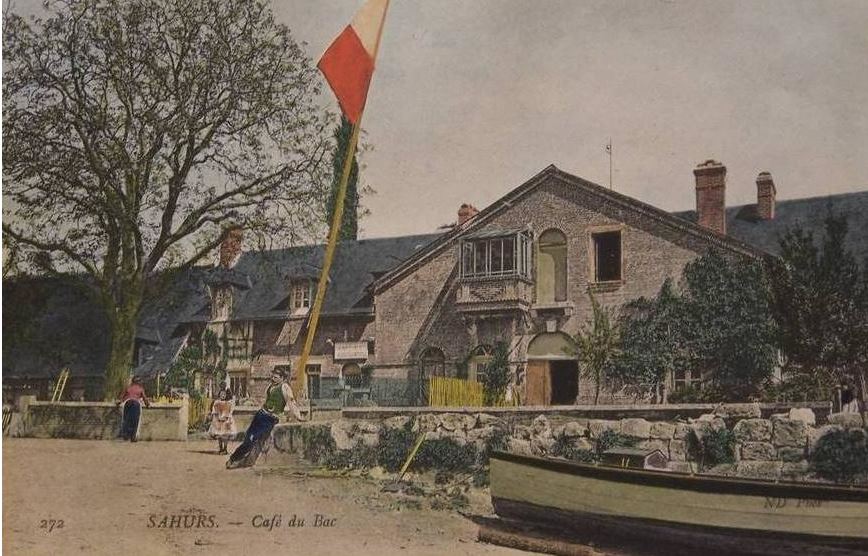

des usagers explique la formation, sur la

rive opposée

au bourg, d'un petit quartier comprenant au moins un café

traditionnellement

dit café

du bac ou du passage

et avant l'automobile un hôtel avec écurie : celui

de Bliquetuit,

face à Caudebec, peut en 1926 accueillir 70 chevaux.

LES

CONTRAINTES CLIMATIQUES : LES

CONTRAINTES CLIMATIQUES :

- Brumes, glaces, vents, hautes eaux, courants, mascarets

: autant de causes autorisant les passeurs à interrompre

leur service.

A eux d'en apprécier l'intensité et le danger....

Le père Aubé, passeur de La Mailleraye avant la

vapeur,

est célèbre pour "traverser par

n'importe quel temps,

même brumeux." Mais Tourant,

fermier du passage de La

Bouille, se voit en 1891 reprocher d'avoir "interrompu plus

volontiers

son service par temps de glace" que les passagers de Croisset

et Petit-Couronne. - De nos jours, seule la brume arrête

les bacs : celui de Duclair resta ainsi quatre jours en panne en

février

1981.

|

|

| Bac de Caudebec-en-Caux face au mascaret

(1958) photo Alain

HUON |

Bac de Duclair pris

dans les glaces (1987)

photo Gilbert FROMAGER |

LES ACCIDENTS :

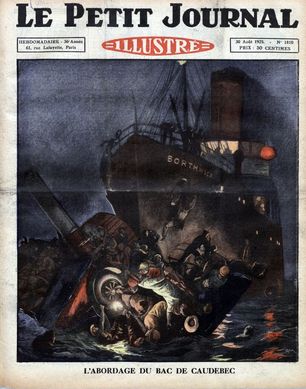

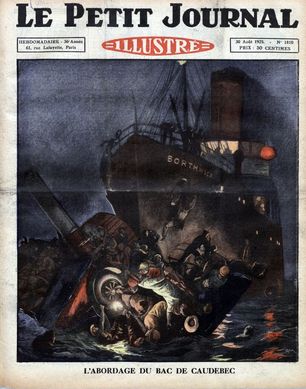

"L'ILLUSTRATION" collection

Musée de la Marine de Seine-Caudebec-en-Caux

Abordage du

bac de Caudebec-en-Caux par le charbonnier anglais

- Avec la vapeur, le grand danger est l'abordage par un

navire : le 16 août

1925, le charbonnier anglais Borthwick percute le bac de Caudebec,

faisant

quatre victimes.

- Les accidents ne peuvent être

considérés comme fréquents

mais provoquent toujours l'émotion. Le bétail est

délicat

à faire traverser : son affolement à

l'arrivée provoque

le 24 décembre 1776 le naufrage de la flette de

Jumièges...

Le 24 janvier 1792, le bac de Caudebec prend eau à

proximité

de la cale rive gauche.

UN CERTAIN LAISSER-ALLER :

Les

passagers semblent ne pas avoir toujours apporté le soin

nécessaire à leur service.

Jean

Allais, de Caudebec, est en 1774 accusé de laisser le public

attendre pendant des heures. Le même a en ce 24 janvier 1792

laissé

surcharger son bac.

Les

premières inspections des passages, à la

révolution,

trouvent de nombreuses embarcations "au tiers, à

demi ou entièrement

ruinées"....

Roger, à

Saint-Georges, en 1863, laisse son passage à un "vieux

pêcheur

valétudinaire" ...

et Riché,

à Jumièges en 1881, fait lui, "passer par un enfant".

Le

patron Leverge, ce soir du 16 août 1925, n'avait pas

allumé

les trois feux réglementaires sur son bac de Caudebec. Il

est de

plus constaté qu'il était en

"état d'ébriété".

Les

employés des passages, séjournant volontiers

au café

tout proche entre deux traversées, ont longtemps eu une

solide réputation

d'intempérance.

Le

règlement du premier bac à vapeur de Caudebec, en

1868, stipule ainsi que les "passagers auront le

droit de requérir

le remplacement immédiat d'un marin qui se trouverait en

état

d'ivresse".

2

- DES DÉPLACEMENTS

INCESSANTS

- Les plus nombreux à passer sont

les exploitants agricoles.

Le premier tarif départemental aux passages, indique

l'intention

de "favoriser l'agriculture". Le bétail -de l'oie

à la vache-

acquitte ainsi moins dès qu'il va ou vient du

pâturage ; "les

voitures et les chevaux occupés aux transports de la ferme

aux champs

et des champs à la ferme" ne doivent que la

moitié des

droits.

Julien Guillemart se souvient de son enfance à Vieux-Port

des

travailleurs d'usines de Lillebonne et Bolbec passant en août

pour

moissonner dans l'Eure. C'est le foin produit rive gauche sur les

nouvelles

prairies endiguées, vendu dans tout le pays de Caux, qui

motivera

en 1868 la modernisation du bac de Caudebec.

- Ce sont

ensuite les

marchés et les foires

qui suscitent les mouvements les plus nombreux. Déplacements

hebdomadaires

pour les marchés de chefs-lieux de canton situés

au sommet

d'un méandres : les habitants des boucles passent le bac.

Le bac

à Duclair, jour de marché

Le bac

à Duclair, jour de marché

Le 24 janvier 1792,

Allais a laissé

surchargé son bac parce que c'était l'affluence

du jour de

marché.

Mais on vient de bien plus

loin : en 1798, pour

fixer le jour de son marché, Caudebec demande qu'on tienne

compte

de ceux de Bourg-Achard, Routot, Bourneville, Pont-Audemer, Corneville

et même Lisieux. Routot, Bourg-Achard et Le Neubourg sont

foires

aux bestiaux. On traverse à tous les passages pour s'y

rendre depuis

une grande partie du Pays de Caux et le bétail repasse,

surtout

à Jumièges et La Mailleraye, pour être

vendu.

=> La Seine ne recoupe

pas la zone d'influence

des bourgs tenant marché ou foire importants.

- Dès

leur création, les routes départementales

ont un numéro et une dénomination se poursuivant

sur les

deux rives de la Seine.

3 - L'AUTRE CÔTE

DE L'EAU...

- Dans le système des méandres,

les bourgs se sont développés

sur la rive concave.

Les grandes routes

reliant ces bourgs recoupent le pédoncule des

méandres et

pénètrent peu les boucles : celles-ci

dépendent totalement

des bourgs de la rive concave pour les démarches

administratives

et beaucoup de services. A la fin du XIXème

siècle, le chemin

de fer suit un tracé parallèle à la

route. Puis l'industrie,

au début du XXème siècle, s'implante

à proximité

de la voie ferrée. Les boucles y trouvent une nouvelle

dépendance

: celle de l'emploi.

- Chaque boucle reste donc comme rurale et

isolée. L'isolement

est plus fortement ressenti dans les presqu'îles de la rive

gauche,

rive dite de l'autre

côté de l'eau par

opposition à la rive droite où se situent les

centres de

décision : "Il est impossible de vivre

dans cette région

déshéritée sans passer la Seine

très souvent.

Toutes les administrations : chemin de fer, poste, perception,

marché

se trouvent sur la rive droite" disent en 1941 les maires de

la boucle

d'Anneville.

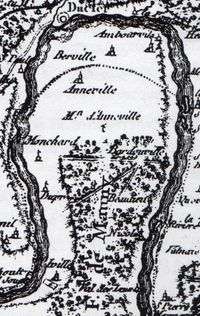

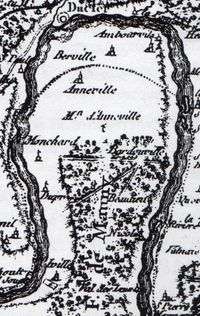

- Les paroisses de la boucle d'Anneville

sont dites en 1717 "closes

par le contour de la rivière de Seine et fermées

du côté

des terres par les bois et forêts de Mauny" et celles

de la

presqu'île de Brotonne en 1779 "séparées

du reste du monde et enclavées entre la Seine et la

forêt."

=> L'isolement des boucles de la rive gauche ne vient

donc pas uniquement

de la Seine mais également de la forêt.

La

Boucle de Brotonne en 1719

extrait : Gouvernement Général de

Normandie par B.

Jaillot

Les paroisses de la boucle de Brotonne dépendaient

à

l'origine de l'élection de Pont-Audemer et c'est ce

marché

que fréquentaient les habitants. En 1696, les dangers de la

forêt

de Brotonne, repaire de brigands, les firent rattacher à

l'élection

de Caudebec et les habitants prirent très vite l'habitude de

fréquenter

ce bourg. La traversée de la Seine est

préférée

à celle de la forêt.

Même phénomène

à Heurteauville : avant la

bénédiction de leur chapelle en 1732,

les habitants

préfèrent passer la Seine et aller à

la messe à

Jumièges plutôt que de traverser une partie de la

forêt

de Brotonne pour assister à l'office de la chapelle du Torp.

Et

toujours en 1955 : "les habitants de

la presqu'île

d'Anneville n'ont aucune relation avec le département de

l'Eure

dont ils sont séparés par une forêt

importante".

Boucle

d'Anneville en 1762.

L'idée

de Thomas Lindet, député à

l'Assemblée

Constituante, de donner au nouveau département de la Seine-

Inférieure

la rivière Seine comme limite naturelle ne

saura se réaliser

: les boucles de Brotonne et d'Anneville sont

intégrées à

des cantons de la rive droite et aucune de leurs communes ne reniera

cette

appartenance. Mais traverser reste une contrainte et

les riverains se dispensent

bien de le faire si cela est possible. Les habitants d'Heurteauville

sont

en 1732 soulagés qu'une chapelle, qu'ils ont

financée, leur

évite de traverser chaque dimanche. Les communes de la

boucle de

Brotonne exigent dès décembre 1790 d'avoir leur

propre juge

de paix : l'acceptation du Département en fait presque un

canton

avec La Mailleraye pour chef-lieu. Beaucoup d'actifs

préfèrent

ne pas habiter rive gauche pour ne pas être

dépendants dans

les horaires des bacs.

Seul le

pont de Brotonne, ouvert la nuit,

a véritablement désenclavé la

presqu'île.

Il n'y a

plus de passages pour piétons. L'ouverture du pont

de Tancarville, en 1959, a

condamné le bac du Hode mais les

habitants de Quillebeuf

ont

su garder leur bac pour éviter

un détour quand ils vont au travail dans les raffineries de

la rive

droite. Ce bac, le seul à être

interdépartemental,

pose cependant des problèmes de financement entre l'Eure et

la Seine-Maritime

et la question de son maintien revient périodiquement.

Le pont de Brotonne, en 1977, a

provoqué

la fermeture des bacs de Caudebec-en-Caux et La Mailleraye que

regrettent,

sauf nostalgie, bien peu de gens. Le passage de Jumièges est

très

souvent interrompu parce que son bac sert de remplaçant aux

autres

passages quand leur bac est en révision.

|

|

|

|

Le

bac de Caudebec-en-Caux et les adieux aux équipages de

La Mailleraye et Caudebec. La veille de

l'inauguration du pont de Brotonne.

Photo : Alain HUON

|

Le

tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement

ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine. Le

tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement

ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine.

....De

nombreux riverains vivent encore au rythme des

bacs.

|

LES

RELATIONS

LES

RELATIONS

Et

toujours en 1955 : "les habitants de

la presqu'île

d'Anneville n'ont aucune relation avec le département de

l'Eure

dont ils sont séparés par une forêt

importante".

Et

toujours en 1955 : "les habitants de

la presqu'île

d'Anneville n'ont aucune relation avec le département de

l'Eure

dont ils sont séparés par une forêt

importante".  Le

tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement

ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine.

Le

tout nouveau, tout beau bac de Duclair laisse espérer qu'un franchissement

ne viendra pas défigurer le site de La Fontaine.

Texte Jean-Pierre

DEROUARD

Texte Jean-Pierre

DEROUARD

Cloche

du Passage de Yainville

Cloche

du Passage de Yainville