La chaise

de Gargantua — Les ruines de Jumièges — La chapelle de la Mère-de-Dieu

— Le Mesnil-sous-Jumièges

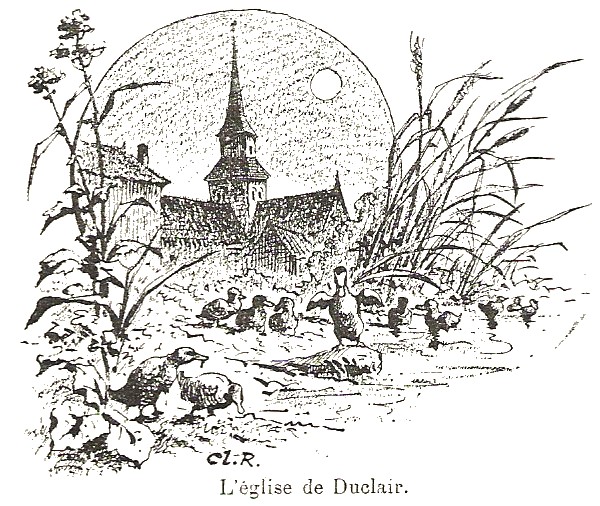

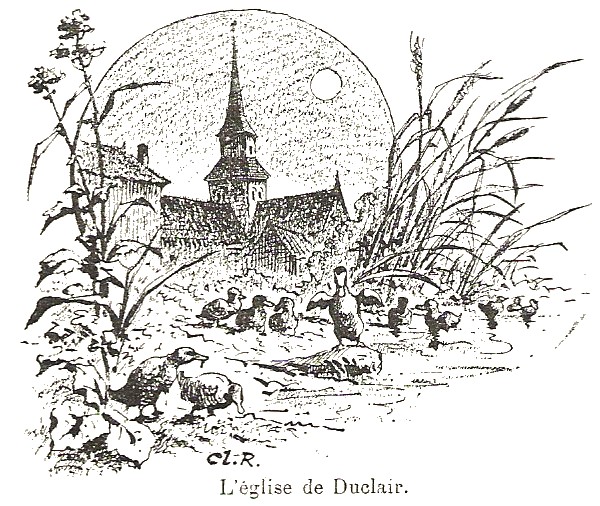

Duclair est un bourg riant et tranquille dans un site charmant sur la Seine et au confluent de ce fleuve et de l'Austreberthe. C'est un ravissant petit port.

Sur le bord de la grande route On aperçoit :

et quelques auberges paisibles et spacieuses entourées de grandes cours normandes, coupées de haies d'aubépine et qu'ombragent de hauts peupliers au feuillage touffu.

De l'autre côté, la route est bordée par la Seine, qui déroule ses eaux miroitantes au soleil. Çà et là sont attachées à la rive des petites barques, qui sont utilisées pour le commerce des fruits. Un peu partout des bandes de canards se livrent à leurs doux ébats en attendant l’heure du trépas. Duclair, en effet, fait un important commerce de fruits, qu'il exporte plus particulièrement en. Angleterre et de volailles : ses canetons, chers aux gourmets, sont surtout très renommés.

Au VIIe siècle il y avait à Duclair une abbaye de moines Bénédictins, qui disparut lors de l'invasion des Normands.

L'église qui est classée parmi les monuments historiques, est une assez belle construction du XIe et du XIIe siècles. Elle renferme des parties d'architecture romane très intéressantes et qui méritent d'êtres conservées. Aux piliers du centre de l'édifice sont accolées des colonnes de marbre de plusieurs nuances qui proviennent sans doute d'une construction gallo-romaine.

A l'est de la vallée existe un camp retranché, appelé Câtel.

A l'entrée de Duclair on aperçoit des roches calcaires, de formes étranges, bizarres, et à trois kilomètres environ en amont, entre le hameau de l'Anerie et la Fontaine, la falaise va en s'évasant en un demi-cercle dont les extrémités abruptes forment, l’imagination aidant, une sorte de gigantesque fauteuil, que la légende appela la Chaise de Gargantua.

S'il faut en croire nos ancêtres, le géant, pendant le séjour qu'il fit sur la terre normande, avait coutume de venir s'y reposer. Adossé à la falaise, la tête reposant sur les arbres qui la couronnent, Gargantua allongeait les jambes et reposait ses pieds sur l'autre rive du fleuve. C'est dans cette position qu'il tirait sa flemme au soleil.

Or un jour, un colporteur qui cherchait un batelier pour traverser la Seine, fut tout surpris d'apercevoir le pont miraculeux formé par les jambes du dormeur, étendues au-dessus du fleuve, et, tout heureux de l'aubaine, il assujettit solidement son fardeau sur ses reins et entreprit l'ascension du géant. Arrivé a. milieu du mollet, la chaleur étant torride, il voulut s'éponger le front et enfonça son bâton ferré dans les chairs du dormeur, qui, se sentant piqué, se réveilla en maugréant contre les puces qui osaient venir l'importuner dans sa retraite. En même temps il retirait sa jambe et le malheureux colporteur tomba à l'eau, suivi de son ballot, et, ils disparurent à tout jamais sous les flots. A peu de distance de la chaise ou chaire de Gargantua, on peut visiter la chapelle de la Fontaine, très jolie et aussi très pittoresque, propriété d'une communauté de Religieuses ayant voué leur existence à l'éducation de jeunes orphelines. C'est tout ce qu'il reste d'un vieux et riche manoir qui avait été élevé à cet endroit.

Au delà de Duclair, en suivant

à gauche un chemin de traverse, on arrive dans la péninsule que forme, en cet

endroit, un large circuit de la Seine. C'est là où se dresse l'antique

abbaye de Jumièges.

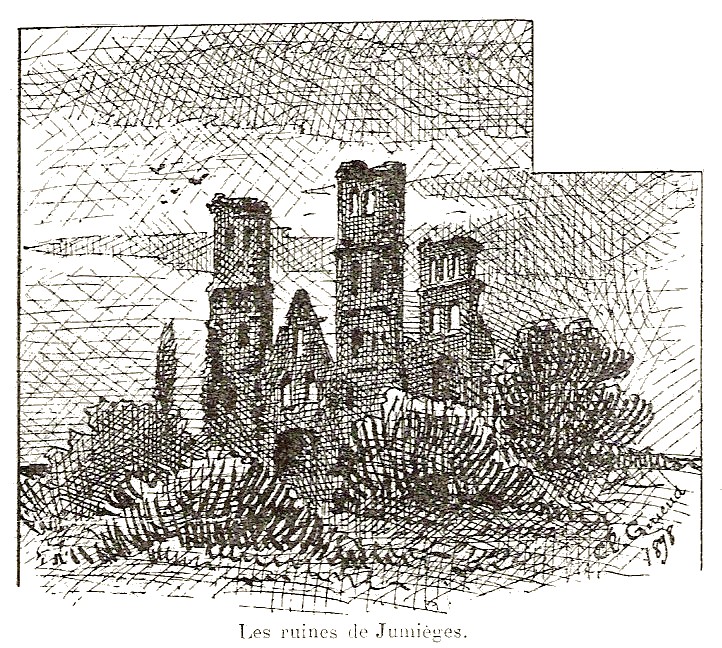

Les ruines de lumières d une

grandeur imposante et d'une robuste simplicité, attirent non seulement

les touristes de France, mais aussi ceux de l'étranger. C'est une des

plus intéressantes excursions que l’on peut faire dans les environs

Rouen.

On peut se rendre à Jumièges par le chemin de fer du Havre et l’embranchement de Barentin à Caudebec. Après avoir traversé Pavilly, on passe à Villers- Ecalles, où l'on voyait encore, au XVIIe siècle un château-fort, au Paulu, à Duclair ; on s'arrête à la station de Yainville-Jumièges, d’où on se rend à Jumièges.

L'église de Yainville est un monument historique du. XIe siècle.

On fait aussi cette excursion

par le bateau à vapeur du Havre, mais c'est surtout par la route de

terre qu’elle est le plus intéressante. En voiture particulière, une

journée suffit. Au passage, on visite et Saint-Martin-de-Boscherville,

puis on continue la route de Duclair. On abandonne ensuite la route de

Caudebec à quatre kilomètres au-delà de cette localité en face la

station du chemin de fer pour se diriger ver Jumièges par la

route d'Yainville.

Jumièges est très agréablement situé à environ un kilomètre de la Seine, sur la rive droite et à l'ouest d'un bois, distant également d'un kilomètres. Ce bourg qui fait un important commerce de fruits, doit son origine au monastère qui fut fondé vers 651, dans les ruines d’une établissement romain.

Saint-Philibert en fut le premier abbé, il commença la fondation de l'abbaye avec 60 moines ; sous son successeur, il y avait déjà 900 moines qui défrichaient la péninsule et faisaient une terre fertile en même temps qu’ils évangélisaient.

Détruit par les Normands en 840 et 841, relevé en 928 par Guillaume-Longue-Épée, moine chasseur, il subsista florissant jusqu'en l 790.

Il étendait sa juridiction sur les deux rives de la Seine et ses deux ports principaux étaient Duclair et Quillebeuf.

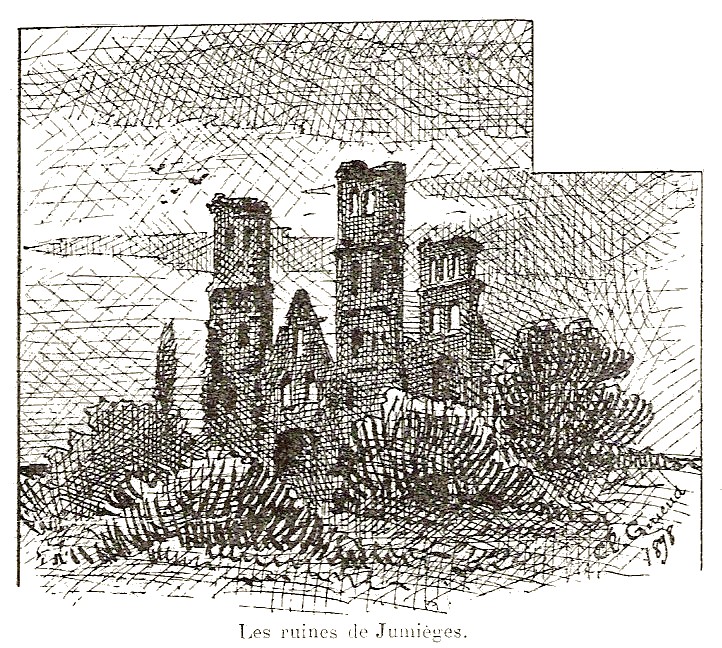

Les ruines de Jumièges sont situées dans une propriété privée appartenant à Madame Lepel Cointet, elles s'aperçoivent de très loi. et elles ont été chantées par Victor Hugo.

Sous la voûte de la grande porte extérieure du monastère se trouve le musée lapidaire où sont réunis les principaux débris provenant des ruines : une clef de voûte de la chapelle Saint-Martin ; la pierre tombale de Nicolas Leroux, 59e abbé de Jumièges, un des juges de Jeanne d'Arc ; une statue de Sainte-Barbe ; une mesure quadruple en pierre ; la table de marbre noir du tombeau d'Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII dont le cœur avait été déposé dans l'église abbatiale. Sur cette table on lit encore :

On remarque encore les deux statues tombales des Enervés ; elles sont très mutilées.

Les Énervés étaient les deux fils de Clovis II, qui, profitant de l'absence de leur père s'étaient révoltés contre leur mère, la reine Bathilde. On raconte que, par ordre du roi, on leur trancha les nerfs et qu'on les abandonna dans une barque au courant de la Seine. Ils furent recueillis par les moines de Jumièges chez lesquels ils prolongèrent quelques temps leur douloureuse agonie.

Tassillon, duc de Bavière, et son fils furent enfermés par Charlemagne à Jumièges et y moururent ; Charles V, Charles VII et Charles IX y séjournèrent et Agnès Sorel y fut inhumée.

Pendant la Révolution, les abandonnèrent définitivement l’abbaye.

La basilique ou grande église était dédiée à Notre-Dame|. Le portail, du XIe siècle, formant avant-corps sans pignon, est encore debout.

Les deux tours blanches, hautes de cinquante-deux mères sont carrées jusqu’aux deux tiers puis dans leur partie supérieure ; elles étaient jadis surmontées de flèches en charpente et ont subsisté, l'une jusqu'au 1830, l'autre dix années plus tard ; elles sont privées aujourd’hui de leurs toits en ardoises, qui miroitaient au soleil, et se dressent dégradées et découronnées par le temps au milieu des herbes folles.

Deux escaliers de deux cent quatorze marches mènent au niveau de la corniche. Par mesure de précaution On interdit d’y monter.

Du portail, on entre dans le vestibule, au-dessus duquel se trouvaient les orgues.

La nef de cet édifice aux formes sveltes, hardies et sévères, qui mesurait quatre- vingt-huit mètres de long et vingt et un mètres de large, fut construite de 1040 à 1067 ; elle est divisée en trois parties et conserve encore ses gros piliers, ses bas-côtés et une partie de ses murs latéraux avec des restes de tribunes. Une tour centrale carrée de cent quatre-vingts pieds de haut existait à l'intersection des transepts ; elle n'a plus aujourd'hui que quarante et un mètres, mais on admire principalement le grand art: en plein cintre qui, à une grande hauteur, conserve suspendu à ses débris un grand pan de muraille, d'aspect étrange et menaçant.

Le chœur avec chapelle et abside qui date du XIIIe siècle, a encore des pans de mur qui permettent d'en reconstituer assez facilement le plan.

Sous le porche et dans le croisillon. sud sont rangés des fûts de colonne, des socles, des dais, des aiguilles et de nombreux débris de statues et parties sculptées dont la plupart remontent à Guillaume-le-Conquérant, malgré certaines réfections qu'ils subirent postérieurement.

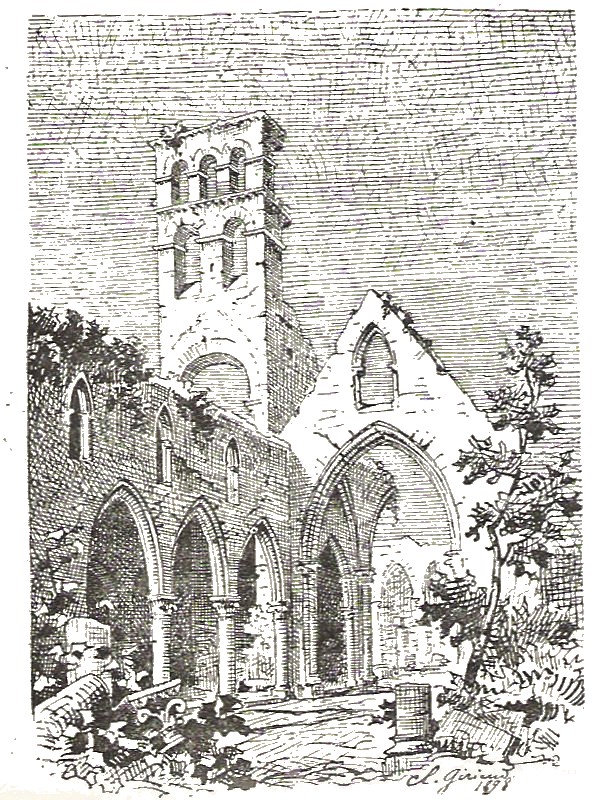

Deux portes s'ouvrent près du croisillon sud, à la Chapelle de la Vierge : l'une qu'on appelle le Passage de Charles VII fut construite sous Dagobert, puis ruinée par les Normands ; elle donne entrée dans l’église Saint-Pierre, élevée en même temps que l'abbaye, et rebâtie en 930 par Guillaume-longue-Épée, puis restaurée quatre siècles plus tard. Cette église est très vaste et l'on remarque d'intéressantes arcanes du Xe siècle, à l'extrémité de son mur nord.

A l'est, au-dessus de la chapelle Saint-Martin se trouve la chambre de saint Philibert. Ce saint est représenté accompagné d'un loup, auquel la légende fait jouer un grand rôle.

Le cloître s'élevait à la place où se trouve aujourd'hui un gros if ; à droite, la Salle du chapitre était formée par un enfoncement circulaire ; au-dessus était la chambre trésor.

En face se dresse la Salle des gardes qui date du XIIe siècle, c'est là que se trouve déposé le mécanisme de l'horloge. C'est dans cette salle que logeaient les brillants cavaliers qui accompagnaient Charles V11 dans son séjour à Jumièges. Au-dessous, dans une longue suite de caves, on remarque la Salle de l'acquisition.

Dans l'ancienne salle capitulaire on voit les tombeaux monolithes, en pierre, des prieurs de l'abbaye ; des tombeaux sont à moitié exhumés.

A l'ouest, ce cloître communiquait avec la bibliothèque, dont il subsiste trois ouvertures romanes.

Les communs et l’ancien logement du portier, qui sont du XIVe siècle, sont occupés actuellement par le propriétaire des ruines. lls renferment une importante collection de meubles, médailles, tableaux, une boucle des cheveux blonds d'Agnès Sorel et un certain nombre d'objets dont la vue est interdite aux profanes.

Dans les jardins et les murs d'enceinte avec contreforts du XIVe et XVe siècles, on peut voir la maison abbatiale qui date du XVIIIe siècle, le grand puits et le pilori des moines.

A Jumièges, la poésie du lieu frappe les esprits les plus vulgaires. Cette langue de terre, en partie inculte et couverte de marécages, qui semble s'isoler au milieu des méandres que forme le fleuve, prête au charme d'une méditation contemplative et d'une solitaire tranquillité.

Dans le jardin agrandi on reconnaît, malgré les transformations, la main du moine soumis à l'austère mortification des sens et de l'esprit, cependant que quelques ombrages vous invitent au repos et au charme de la pensée.

On subit une impression étrange et mystérieuse au milieu de ces ruines où mûrissent les plantes grimpantes - une vie nouvelle sur une vie de souvenirs - et des corneilles, seuls habitants de ces vieux débris, qui poussent leurs croassements sinistres au-dessus des derniers vestiges de cette abbaye qui abrita quarante générations de moines.

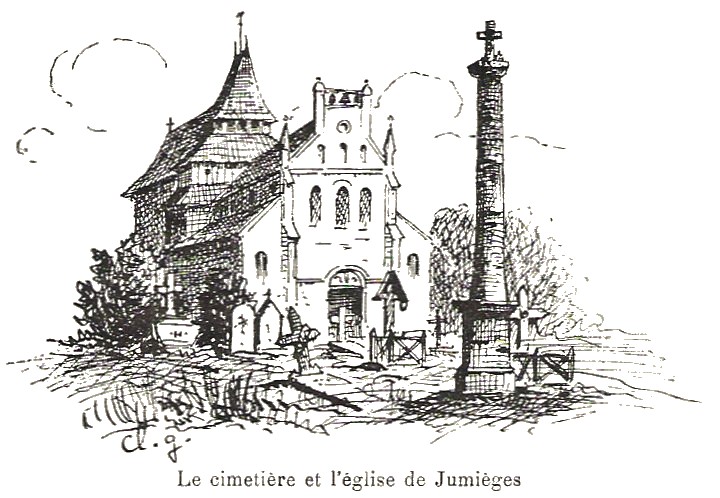

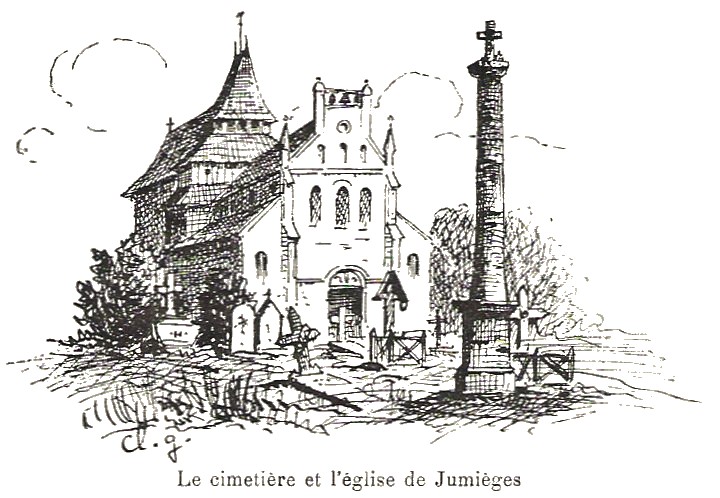

L'église paroissiale de Jumièges dédiée à Valentin est située sur un coteau, à l’entrée du village, à gauche en venant d’Yainville : le chœur renaissance, qui date de 1539, est relié par des charpentes à la triple nef du XIIIe siècle, et ses deux chapelles de droite ont de beaux pendentifs. Dans l'une de ces chapelles, une très mauvaise peinture représente saint Valentin délivrant Jumièges, d'une formidable invasion de rats. On aussi dans cette chapelle une boiserie sculptée avec les apôtres du XVe; les vitraux du chœur sont beaux.

L'église de Jumièges renferme de nombreuses statues de saints, la triple nef est du XIIe siècle et les fonts baptismaux du XIIIe siècle Dans le cimetière les tombes sont ombragées par des cerisiers aux fruits vermeils.

La Chapelle de la Mère-de-Dieu, qui est située dans les bois, est un lieu de pèlerinage fréquenté. Elle fut élevée au XVIIIe siècle, sans recherche de style et renferme de nombreux ex-voto dont la plupart sont des épaulettes et des pompons de schako, offerts par les croyants qui sont atteints de fièvre intermittente.

Tout auprès du monument, on voit des genêts noués, suivant une coutume superstitieuse.

Les environs de Jumièges connurent une époque de prospérité pour la vigne et le hameau du Conihout particulièrement avait des vignobles importants.

A quatre kilomètres au sud de Jumièges se trouve le Mesnil-sous-Jumièges dont l'église renferme une statue de la Vierge, du temps d'Henri lV, un bénitier de pierre du XIIIe siècle et, dans le mur nord, le Trépassement de La Vierge, bas relief de 1501.

Le manoir d'Agnès Sorel se trouve dans la ferme actuelle de la Vigne ou du Manoir.

Ce manoir qu’habita la dame de Beauté et, où elle mourut le 14 février 1450 est presque entièrement défiguré. Le premier corps de bâtiment avec deux entrées ogivales a été converti en. grange. A l'intérieur, on peut voir une haute cheminée et, au premier étage, dans les embrasures des fenêtres, des sièges en pierre. Il ne reste plus que des débris d'escaliers.

La chapelle se trouve dans le deuxième corps de bâtiment, qui est habité par le fermier. Le troisièmes corps de bâtiment qui se trouve en dehors de l'enceinte, forme un corps de garde avec cinq archières.

Près de l’église du Mesnil, à

droite, on verra la maison du Marescot qui mérite d’être observée en

passant.

Mesnil est un paisible village, aux maisonnettes et chaumières se rapprochant du fleuve sous un épais ombrage de feuillage. Elles sont, pour la plupart, entourées d’un étroit jardin garnie de chèvrefeuilles et de roses. De l’autre côté de la Seine s élèvent de larges coteaux, où s’étale la forêt domaniale de Brotonne, dont l’origine remonte aux époques les plus reculées de notre histoire.

Dans les environs du Mesnil, on rencontre plusieurs anciens puits à margelle avec arcatures en fer ou en bois, d’un effet très pittoresque.

Jusqu’en 1866, on avait conservé au Mesnil la tradition de la pelote. La dernière femme qui s’était mariée dans l’année était conduite par le maire de la commune dans le pré de l’oraille, le jour de Noël après les vêpres.

Elle lançait au milieu de la foule une pelote renfermant un bijou ou quelques pièces d’argent et la personne qui la ramassait devait l’emporter chez elle et lui faire toucher le manteau de la cheminée, avant qu’une autre personne ait pu la toucher. Elle en devenait alors propriétaire.

Source

N° 11 des Excursions normandes édité dans la série des Guides populaires illustrés, imprimerie Girieud, rue des Carmes, Rouen. Nous en cherchions depuis longtemps un exemplaire. Jean-Pierre Hervieux en possédait un et nous en a scanné les bonnes feuilles. Voici donc le chapitre consacré à un circuit allant de Duclair à Jumièges. Il recèle des détails intéressants et vaut aussi pour ses illustrations, notamment celles de Claire Girieud...

Duclair est un bourg riant et tranquille dans un site charmant sur la Seine et au confluent de ce fleuve et de l'Austreberthe. C'est un ravissant petit port.

Sur le bord de la grande route On aperçoit :

Des maisonnettes blanches,

Des aubépins fleuris

Des aubépins fleuris

et quelques auberges paisibles et spacieuses entourées de grandes cours normandes, coupées de haies d'aubépine et qu'ombragent de hauts peupliers au feuillage touffu.

De l'autre côté, la route est bordée par la Seine, qui déroule ses eaux miroitantes au soleil. Çà et là sont attachées à la rive des petites barques, qui sont utilisées pour le commerce des fruits. Un peu partout des bandes de canards se livrent à leurs doux ébats en attendant l’heure du trépas. Duclair, en effet, fait un important commerce de fruits, qu'il exporte plus particulièrement en. Angleterre et de volailles : ses canetons, chers aux gourmets, sont surtout très renommés.

Au VIIe siècle il y avait à Duclair une abbaye de moines Bénédictins, qui disparut lors de l'invasion des Normands.

L'église qui est classée parmi les monuments historiques, est une assez belle construction du XIe et du XIIe siècles. Elle renferme des parties d'architecture romane très intéressantes et qui méritent d'êtres conservées. Aux piliers du centre de l'édifice sont accolées des colonnes de marbre de plusieurs nuances qui proviennent sans doute d'une construction gallo-romaine.

A l'est de la vallée existe un camp retranché, appelé Câtel.

A l'entrée de Duclair on aperçoit des roches calcaires, de formes étranges, bizarres, et à trois kilomètres environ en amont, entre le hameau de l'Anerie et la Fontaine, la falaise va en s'évasant en un demi-cercle dont les extrémités abruptes forment, l’imagination aidant, une sorte de gigantesque fauteuil, que la légende appela la Chaise de Gargantua.

S'il faut en croire nos ancêtres, le géant, pendant le séjour qu'il fit sur la terre normande, avait coutume de venir s'y reposer. Adossé à la falaise, la tête reposant sur les arbres qui la couronnent, Gargantua allongeait les jambes et reposait ses pieds sur l'autre rive du fleuve. C'est dans cette position qu'il tirait sa flemme au soleil.

Or un jour, un colporteur qui cherchait un batelier pour traverser la Seine, fut tout surpris d'apercevoir le pont miraculeux formé par les jambes du dormeur, étendues au-dessus du fleuve, et, tout heureux de l'aubaine, il assujettit solidement son fardeau sur ses reins et entreprit l'ascension du géant. Arrivé a. milieu du mollet, la chaleur étant torride, il voulut s'éponger le front et enfonça son bâton ferré dans les chairs du dormeur, qui, se sentant piqué, se réveilla en maugréant contre les puces qui osaient venir l'importuner dans sa retraite. En même temps il retirait sa jambe et le malheureux colporteur tomba à l'eau, suivi de son ballot, et, ils disparurent à tout jamais sous les flots. A peu de distance de la chaise ou chaire de Gargantua, on peut visiter la chapelle de la Fontaine, très jolie et aussi très pittoresque, propriété d'une communauté de Religieuses ayant voué leur existence à l'éducation de jeunes orphelines. C'est tout ce qu'il reste d'un vieux et riche manoir qui avait été élevé à cet endroit.

On peut se rendre à Jumièges par le chemin de fer du Havre et l’embranchement de Barentin à Caudebec. Après avoir traversé Pavilly, on passe à Villers- Ecalles, où l'on voyait encore, au XVIIe siècle un château-fort, au Paulu, à Duclair ; on s'arrête à la station de Yainville-Jumièges, d’où on se rend à Jumièges.

L'église de Yainville est un monument historique du. XIe siècle.

Jumièges est très agréablement situé à environ un kilomètre de la Seine, sur la rive droite et à l'ouest d'un bois, distant également d'un kilomètres. Ce bourg qui fait un important commerce de fruits, doit son origine au monastère qui fut fondé vers 651, dans les ruines d’une établissement romain.

Saint-Philibert en fut le premier abbé, il commença la fondation de l'abbaye avec 60 moines ; sous son successeur, il y avait déjà 900 moines qui défrichaient la péninsule et faisaient une terre fertile en même temps qu’ils évangélisaient.

Détruit par les Normands en 840 et 841, relevé en 928 par Guillaume-Longue-Épée, moine chasseur, il subsista florissant jusqu'en l 790.

Il étendait sa juridiction sur les deux rives de la Seine et ses deux ports principaux étaient Duclair et Quillebeuf.

Les ruines de Jumièges sont situées dans une propriété privée appartenant à Madame Lepel Cointet, elles s'aperçoivent de très loi. et elles ont été chantées par Victor Hugo.

Sous la voûte de la grande porte extérieure du monastère se trouve le musée lapidaire où sont réunis les principaux débris provenant des ruines : une clef de voûte de la chapelle Saint-Martin ; la pierre tombale de Nicolas Leroux, 59e abbé de Jumièges, un des juges de Jeanne d'Arc ; une statue de Sainte-Barbe ; une mesure quadruple en pierre ; la table de marbre noir du tombeau d'Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII dont le cœur avait été déposé dans l'église abbatiale. Sur cette table on lit encore :

Cy gist Noble damoiselle Agnès saurelle en son vivant dame de beaulté de Roqueferrière d’Issoudun et de Vernon-sur-seine piteuse entre toutes gens... et qui largement aumosnoit de ses biens aux églises et aux pouvres, laquelle trespassa le 9e jr de febvrier l'an de grace M. CCCC. XLIX.

Le monument servit de balcon à une maison de Rouen.On remarque encore les deux statues tombales des Enervés ; elles sont très mutilées.

Les Énervés étaient les deux fils de Clovis II, qui, profitant de l'absence de leur père s'étaient révoltés contre leur mère, la reine Bathilde. On raconte que, par ordre du roi, on leur trancha les nerfs et qu'on les abandonna dans une barque au courant de la Seine. Ils furent recueillis par les moines de Jumièges chez lesquels ils prolongèrent quelques temps leur douloureuse agonie.

Tassillon, duc de Bavière, et son fils furent enfermés par Charlemagne à Jumièges et y moururent ; Charles V, Charles VII et Charles IX y séjournèrent et Agnès Sorel y fut inhumée.

Pendant la Révolution, les abandonnèrent définitivement l’abbaye.

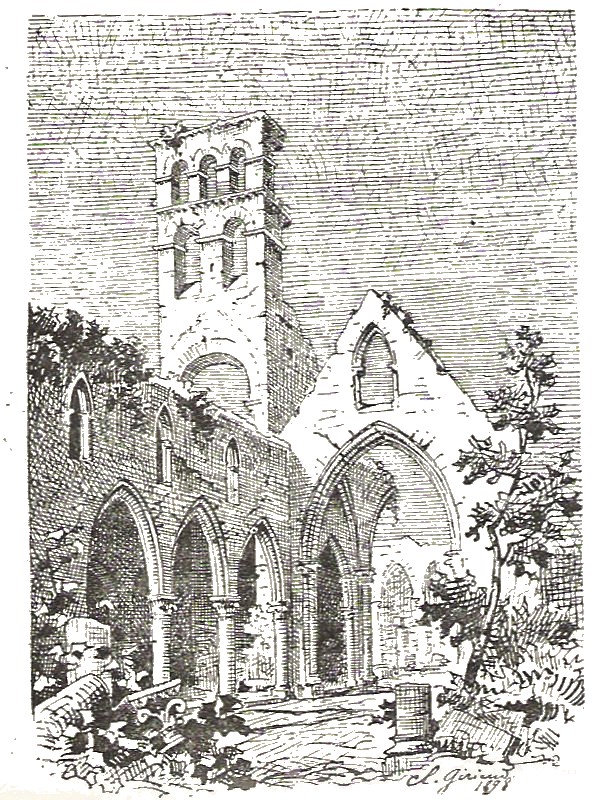

La basilique ou grande église était dédiée à Notre-Dame|. Le portail, du XIe siècle, formant avant-corps sans pignon, est encore debout.

Les deux tours blanches, hautes de cinquante-deux mères sont carrées jusqu’aux deux tiers puis dans leur partie supérieure ; elles étaient jadis surmontées de flèches en charpente et ont subsisté, l'une jusqu'au 1830, l'autre dix années plus tard ; elles sont privées aujourd’hui de leurs toits en ardoises, qui miroitaient au soleil, et se dressent dégradées et découronnées par le temps au milieu des herbes folles.

Deux escaliers de deux cent quatorze marches mènent au niveau de la corniche. Par mesure de précaution On interdit d’y monter.

Du portail, on entre dans le vestibule, au-dessus duquel se trouvaient les orgues.

La nef de cet édifice aux formes sveltes, hardies et sévères, qui mesurait quatre- vingt-huit mètres de long et vingt et un mètres de large, fut construite de 1040 à 1067 ; elle est divisée en trois parties et conserve encore ses gros piliers, ses bas-côtés et une partie de ses murs latéraux avec des restes de tribunes. Une tour centrale carrée de cent quatre-vingts pieds de haut existait à l'intersection des transepts ; elle n'a plus aujourd'hui que quarante et un mètres, mais on admire principalement le grand art: en plein cintre qui, à une grande hauteur, conserve suspendu à ses débris un grand pan de muraille, d'aspect étrange et menaçant.

Le chœur avec chapelle et abside qui date du XIIIe siècle, a encore des pans de mur qui permettent d'en reconstituer assez facilement le plan.

Sous le porche et dans le croisillon. sud sont rangés des fûts de colonne, des socles, des dais, des aiguilles et de nombreux débris de statues et parties sculptées dont la plupart remontent à Guillaume-le-Conquérant, malgré certaines réfections qu'ils subirent postérieurement.

Deux portes s'ouvrent près du croisillon sud, à la Chapelle de la Vierge : l'une qu'on appelle le Passage de Charles VII fut construite sous Dagobert, puis ruinée par les Normands ; elle donne entrée dans l’église Saint-Pierre, élevée en même temps que l'abbaye, et rebâtie en 930 par Guillaume-longue-Épée, puis restaurée quatre siècles plus tard. Cette église est très vaste et l'on remarque d'intéressantes arcanes du Xe siècle, à l'extrémité de son mur nord.

A l'est, au-dessus de la chapelle Saint-Martin se trouve la chambre de saint Philibert. Ce saint est représenté accompagné d'un loup, auquel la légende fait jouer un grand rôle.

Le cloître s'élevait à la place où se trouve aujourd'hui un gros if ; à droite, la Salle du chapitre était formée par un enfoncement circulaire ; au-dessus était la chambre trésor.

En face se dresse la Salle des gardes qui date du XIIe siècle, c'est là que se trouve déposé le mécanisme de l'horloge. C'est dans cette salle que logeaient les brillants cavaliers qui accompagnaient Charles V11 dans son séjour à Jumièges. Au-dessous, dans une longue suite de caves, on remarque la Salle de l'acquisition.

Dans l'ancienne salle capitulaire on voit les tombeaux monolithes, en pierre, des prieurs de l'abbaye ; des tombeaux sont à moitié exhumés.

A l'ouest, ce cloître communiquait avec la bibliothèque, dont il subsiste trois ouvertures romanes.

Les communs et l’ancien logement du portier, qui sont du XIVe siècle, sont occupés actuellement par le propriétaire des ruines. lls renferment une importante collection de meubles, médailles, tableaux, une boucle des cheveux blonds d'Agnès Sorel et un certain nombre d'objets dont la vue est interdite aux profanes.

Dans les jardins et les murs d'enceinte avec contreforts du XIVe et XVe siècles, on peut voir la maison abbatiale qui date du XVIIIe siècle, le grand puits et le pilori des moines.

A Jumièges, la poésie du lieu frappe les esprits les plus vulgaires. Cette langue de terre, en partie inculte et couverte de marécages, qui semble s'isoler au milieu des méandres que forme le fleuve, prête au charme d'une méditation contemplative et d'une solitaire tranquillité.

Dans le jardin agrandi on reconnaît, malgré les transformations, la main du moine soumis à l'austère mortification des sens et de l'esprit, cependant que quelques ombrages vous invitent au repos et au charme de la pensée.

On subit une impression étrange et mystérieuse au milieu de ces ruines où mûrissent les plantes grimpantes - une vie nouvelle sur une vie de souvenirs - et des corneilles, seuls habitants de ces vieux débris, qui poussent leurs croassements sinistres au-dessus des derniers vestiges de cette abbaye qui abrita quarante générations de moines.

L'église paroissiale de Jumièges dédiée à Valentin est située sur un coteau, à l’entrée du village, à gauche en venant d’Yainville : le chœur renaissance, qui date de 1539, est relié par des charpentes à la triple nef du XIIIe siècle, et ses deux chapelles de droite ont de beaux pendentifs. Dans l'une de ces chapelles, une très mauvaise peinture représente saint Valentin délivrant Jumièges, d'une formidable invasion de rats. On aussi dans cette chapelle une boiserie sculptée avec les apôtres du XVe; les vitraux du chœur sont beaux.

L'église de Jumièges renferme de nombreuses statues de saints, la triple nef est du XIIe siècle et les fonts baptismaux du XIIIe siècle Dans le cimetière les tombes sont ombragées par des cerisiers aux fruits vermeils.

La Chapelle de la Mère-de-Dieu, qui est située dans les bois, est un lieu de pèlerinage fréquenté. Elle fut élevée au XVIIIe siècle, sans recherche de style et renferme de nombreux ex-voto dont la plupart sont des épaulettes et des pompons de schako, offerts par les croyants qui sont atteints de fièvre intermittente.

Tout auprès du monument, on voit des genêts noués, suivant une coutume superstitieuse.

Les environs de Jumièges connurent une époque de prospérité pour la vigne et le hameau du Conihout particulièrement avait des vignobles importants.

A quatre kilomètres au sud de Jumièges se trouve le Mesnil-sous-Jumièges dont l'église renferme une statue de la Vierge, du temps d'Henri lV, un bénitier de pierre du XIIIe siècle et, dans le mur nord, le Trépassement de La Vierge, bas relief de 1501.

Le manoir d'Agnès Sorel se trouve dans la ferme actuelle de la Vigne ou du Manoir.

Ce manoir qu’habita la dame de Beauté et, où elle mourut le 14 février 1450 est presque entièrement défiguré. Le premier corps de bâtiment avec deux entrées ogivales a été converti en. grange. A l'intérieur, on peut voir une haute cheminée et, au premier étage, dans les embrasures des fenêtres, des sièges en pierre. Il ne reste plus que des débris d'escaliers.

La chapelle se trouve dans le deuxième corps de bâtiment, qui est habité par le fermier. Le troisièmes corps de bâtiment qui se trouve en dehors de l'enceinte, forme un corps de garde avec cinq archières.

Mesnil est un paisible village, aux maisonnettes et chaumières se rapprochant du fleuve sous un épais ombrage de feuillage. Elles sont, pour la plupart, entourées d’un étroit jardin garnie de chèvrefeuilles et de roses. De l’autre côté de la Seine s élèvent de larges coteaux, où s’étale la forêt domaniale de Brotonne, dont l’origine remonte aux époques les plus reculées de notre histoire.

Dans les environs du Mesnil, on rencontre plusieurs anciens puits à margelle avec arcatures en fer ou en bois, d’un effet très pittoresque.

Jusqu’en 1866, on avait conservé au Mesnil la tradition de la pelote. La dernière femme qui s’était mariée dans l’année était conduite par le maire de la commune dans le pré de l’oraille, le jour de Noël après les vêpres.

Elle lançait au milieu de la foule une pelote renfermant un bijou ou quelques pièces d’argent et la personne qui la ramassait devait l’emporter chez elle et lui faire toucher le manteau de la cheminée, avant qu’une autre personne ait pu la toucher. Elle en devenait alors propriétaire.

Source

N° 11 des Excursions normandes édité dans la série des Guides populaires illustrés, imprimerie Girieud, rue des Carmes, Rouen. Nous en cherchions depuis longtemps un exemplaire. Jean-Pierre Hervieux en possédait un et nous en a scanné les bonnes feuilles. Voici donc le chapitre consacré à un circuit allant de Duclair à Jumièges. Il recèle des détails intéressants et vaut aussi pour ses illustrations, notamment celles de Claire Girieud...