Par

Laurent Quevilly-Mainberte

Il a la classe d'un hôtel particulier du faubourg Saint-Germain. Le palais abbatial de Jumièges a aussi une histoire...

Le premier logis abbatial

A l'extrémité d'un dortoir, construit en 1516

Le second logis

Entre temps, vers l'an 1600, l'abbaye acheta hors de son enceinte un ancien manoir que l'on fit réparer pour l'habitation des abbés. Ils y logèrent jusqu'en 1671 date de l'inauguration du nouveau palais. Dès 1649, 10.000 livres furent destinées à la construction d'un nouveau logis abbatial « avec écuries, basse-cour, jardin et clôtures en murs de pierre ».

Cette nouvelle habitation ne fut commencée qu'après 1666 et dura cinq ans. Elle s'éleva sur l'emplacement de l'ancien manoir, dans le bourg primitif de Jumièges (1), au Nord-Est des jardins du monastère.

Le palais actuel

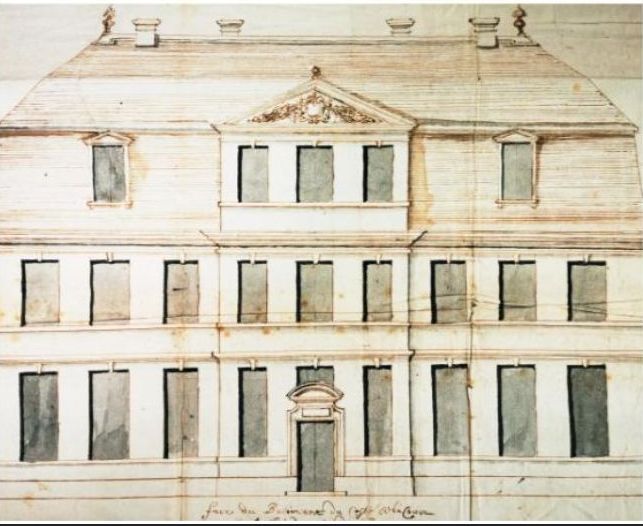

En 1671 le palais est terminé. C'est un vaste bâtiment rectangulaire, construit dans les belles traditions du XVIIIe siècle. Sous une toiture à la Mansard les deux façades, d'un style sévère et pur, sont semblables quoique de proportions différentes. Elles sont percées de 18 grandes fenêtres ; la partie centrale, qui avance un peu, est couronnée d'un fronton sculpté aux armes de l'

A

la fin du chantier, l'

A

la fin du chantier, l'Les exactions de Saint-Simon

Qu'à cela ne tienne, l'abbé

de Saint-Simon, successeur de Harlay, le jugea encore trop

étriqué. Des terres avaient déjà

été acquises auprès de plusieurs

Jumiégeois. Saint-Simon en voulait plus. Il

désirait aussi planter un bois

devant son logis. Pour cela, il eut recours à des

méthodes peu catholiques. Quand on s'opposait à

ses offres d'achat, il usait de la force ou incendiait des maisons pour

en acquérir le sol. Un pauvre jumiégeois rentrant

tard le soir passa la nuit à chercher sa

chaumière, ne pouvant imaginer qu'elle eut disparu. De

crainte de représailles, l'abbé finit par

accorder au pauvre hère des terres en bord de Seine

où vécurent longtemps ses descendants.

Qu'à cela ne tienne, l'abbé

de Saint-Simon, successeur de Harlay, le jugea encore trop

étriqué. Des terres avaient déjà

été acquises auprès de plusieurs

Jumiégeois. Saint-Simon en voulait plus. Il

désirait aussi planter un bois

devant son logis. Pour cela, il eut recours à des

méthodes peu catholiques. Quand on s'opposait à

ses offres d'achat, il usait de la force ou incendiait des maisons pour

en acquérir le sol. Un pauvre jumiégeois rentrant

tard le soir passa la nuit à chercher sa

chaumière, ne pouvant imaginer qu'elle eut disparu. De

crainte de représailles, l'abbé finit par

accorder au pauvre hère des terres en bord de Seine

où vécurent longtemps ses descendants. Une prise de possession

Une salle du palais abbatial était réservée à la Haute-Justice et l'on y procédait aux auditions de témoins dans les différentes affaires qui marquent le XVIIIe siècle.

Le 18 octobre 1788, le prieur de l'abbaye, Dom Bride, prit possession de l'abbaye et du logis au nom Mgr de Loménie qui sera le dernier abbé de Jumièges. Il entra par la grand porte de l'abbaye qu'il toucha de la main, Il se signa au bénitier. Puis il alla prier Dieu à genoux devant le maître-autel dont il baisa le linge. Il apposa ensuite les mains sur les Saint Evangiles et prit place sur le siège de l'abbé tandis que sonnaient les cloches et que l'on chantait .

Enfin il entra dans le palais abbatial dont on lui remit les clef et où sa nomination fut lue...

Mgr de Loménie n'a jamais mis les pieds à

Jumièges.

Six propriétaires successifs

A la Révolution, le palais abbatial eut un destin différent de celui de l'abbaye. Voici la liste de ses six propriétaires successifs.

1) Le 11 mars 1791, neuf feux furent allumés et Michel Ebran, marchand tanneur de Caudebec, emporta la vente pour 16.000 livres. Vieille famille, les Ebran, connus depuis 1225.

Michel Ebran était en 1782 le premier trésorier de l'église de sa paroisse. Acquis à la Révolution, on le retrouve en mars 1789 député de sa paroisse pour l'élection aux Etats généraux.

Michel Ebran connaît bien les lieux. Il est l'un des fournisseurs de l'abbaye. Le 17 février 1791, on l'a vu réclamer auprès du district de Caudebec une somme de 252 livres et 13 sols due par la maison de Jumièges pour fourniture d'eau de vie.

Le voilà donc propriétaire du palais. Dès le 11 juillet 1791, il se tourne encore vers le district pour exiger le procès-verbal de son adjudication. Pourquoi ? Parce que selon ses dire, il y est fait mention "des réparations à faire à ladite maison abbatiale", lesquelles devaient être faites par la Nation et qu'il n'a enchéri qu'à cette condition. Il fut débouté. Mais on lui donna ses papiers.

Ebran va connaître une ascension politique. En septembre de la même année, le voilà membre de l'administration départementale. Il en sera chassé en décembre 1793. Mais quatre ans plus tard, il préside l'administration municipale de Caudebec.

2) Entre temps, le 1er juillet 1793, Michel Ebrand revend le palais abbatial à Pierre-Eléonor Heurtault, de Caudebec. L'acte fut passé devant Me Marion, à Bolbec. Il sera aussi propriétaire du moulin de Jumièges.

3) Pierrre-Eléonor Heurtault meurt le 24 prairial an IV (12 juin 1796) à Yvetot. On procède à un tirage au sort le 27 juillet 1807 et c'est Rose Angélique Layné, sa veuve, remariée en 1800 à Jean Alexandre Œillard, commerçant d'Yvetot, qui hérite de la maison.

En 1830, l'historien de Jumièges, Charles-Antoine Deshayes, loue et occupe la maison en compagnie de Mlle Thomas qui, annonce le Journal de Rouen rétrocéderaient volontiers leur bail pour le jour de la Saint-Michel prochaine. Ainsi est décrit l'édifice : "vaste et belle maison située à Jumièges, contre l'ancienne abbaye, dite Maison de l'Abbé, avec pavillons, remises, écurie, cour d'honneur jardins et masures ; le tout entouré de murs et contenant environ 4 acres ou 2 hectares 26 ares, 84 centiares. La récolte en fruits y est abondante, tous les murs étant garnis d'espaliers et la cour fort bien plantée. Cette propriété peut convenir à tout espèce d'établissement, étant à demi-côte, à proximité de la grande route, dite d'En-Bas, de Rouen au Havre et dans le plus beau site possible, ayant vue sur la rivière de Seine et sur toutes les communes environnantes."

Pour la visiter, on doit s'adresser sur les lieux à Melle Thomas ou au sieur Baron, le jardinier. Et pour en traiter à Mme Veuve Œillard, propriétaire, demeurant rue du Calvaire, à Yvetot.

Cette vue

orientale des ruines a été prise du

palais abbatial en 1823 par Mlle Espérance Langlois. Mme

Œillard était alors propriétaire du

logis.

4) Angélique Rose Layné, veuve Œillard, décède à son tour à Yvetot le 5 juin 1840. Le palais revient à sa fille née de son premier lit, Rose Heurtault, ancienne fileuse, veuve de Barthélémy Lefebvre, un commerçant d'Yvetot. En 1846, son fils sera le premier curé d'Yainville après la restauration de l'église. On suppose que l'abbé Lefèbvre résida au palais durant son ministère qui dura cinq ans. En juillet 1853, la veuve Lefebvre, qui habitait aussi 26 rue Beauvoisine, à Rouen, mettait l'abbatiale en vente avec jardins, verger et dépendances ainsi qu'une ferme de 30 hectares. Mais l'affaire en resta là.

5) Le 27 mars 1865, Rose Heurtault, veuve Lefebvre, décède. Ses enfants vendent le palais à Helmuth Lepel-Cointet, second fils d'Aimé Honoré Lepel-Cointet, alors propriétaire de l'abbaye.

6) Le 1er décembre 1866, Mme Eric Lepel-Cointet, sa belle-sœur, le lui rachète. Elle devient propriétaire de l'abbaye en 1894, réunissant ainsi en un seul domaine les deux parties séparées un siècle durant. Bien-sûr, elle habitera le palais.

Mlle de Bonvouloir dans l'un des

salons du logis.

Si ces ventes ne s'étaient pas ainsi conclues, le palais abbatial serait resté aujourd'hui propriété privée.

Installée dans son palais, la famille Lepel-Cointet se conduira parfois avc des manières féodales. En 1875, le curé de Jumièges s'en plaindra à son vicaire général : "Au jour de l'Assomption, les jeunes filles, bannière en tête, vont porter une couronne au château. Il paraît que le Suisse doit conduire ces dames jusqu'à leur chapelle où force saluts sont donnés..."

Une vue allégorique du palais abbatial signée Achille Duchesne.

Le fameux cèdre

Gadeau de

Kerville, le savant des laboratoires souterrains de

Saint-Paër, vint à Jumiège le 8

septembre 1890 reconnaître le cèdre du Liban

situé devant l'aile gauche du palais abbatial. Un arbre

mesurant alors plus de plus de 17 m et que Mme Lepel-Cointet lui permit

de photographier. Il devait avoir 130 ans. Le cèdre a

été depuis victime d'une tempête.

Gadeau de

Kerville, le savant des laboratoires souterrains de

Saint-Paër, vint à Jumiège le 8

septembre 1890 reconnaître le cèdre du Liban

situé devant l'aile gauche du palais abbatial. Un arbre

mesurant alors plus de plus de 17 m et que Mme Lepel-Cointet lui permit

de photographier. Il devait avoir 130 ans. Le cèdre a

été depuis victime d'une tempête.

Lecture aux

marches du Palais...

L'incendie de 1974

Durant la Seconde guerre, le chateau souffrit de l'occupation allemande.

L'ensemble

du domaine fut racheté par l'Etat, le 1er mai 1947. En 1954,

on

installe, au rez-de-chaussée du logis abbatial,

l’ensemble

de statues, chapiteaux, gargouilles, pierres tombales,

réunis

par les Lepel-Cointet et composant le musée lapidaire. La

famille a cependant gardé des pièces de

collection de

première importance qui seront dispersées aux

enchères en 2015 à l'hôtel Drouot.

L'ensemble

du domaine fut racheté par l'Etat, le 1er mai 1947. En 1954,

on

installe, au rez-de-chaussée du logis abbatial,

l’ensemble

de statues, chapiteaux, gargouilles, pierres tombales,

réunis

par les Lepel-Cointet et composant le musée lapidaire. La

famille a cependant gardé des pièces de

collection de

première importance qui seront dispersées aux

enchères en 2015 à l'hôtel Drouot.Le parc naturel de Bretonne trouva ici un toit qui fut refait à neuf. Et puis, dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 août 1974, il est 21 h quand le feu se déclare dans l'ail nord du bâtiment. Y sont entreposés divers matériaux combustibles dont la reproduction d’une carte en relief faite à partir de feuilles de liège. Boiseries, tapisserie et toiture partirent en fumée malgré l'intervention des secours qui dura toute la nuit.

Les services du parc trouvèrent refuge au Trait, rond-point Marbec, puis à Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, dans une ferme-manoir du XVIe siècle.

Aujourd'hui...

En avril 2012, le Département, nouveau gestionnaire des lieux, a lancé de premières études sur un projet de promotion des arts visuels après rénovation du logis abbatial. Objectif : accueillir des artistes en résidence. Rouvert au public en 2014, le logis abbaital abrite toujours le musée lapidaire mais aussi des expositions à l'étage. Il garde des traces de ce sinistre sans doute accidentel.

Photo ; L. Quevilly

En avril 2021, les Archives départementales acquièrent aux enchères un manuscrit du XVIIe siècle portant sur la consctruction du palais et les intenses tractations entre les moines et leur abbé. Ouvrez les dossier 9 H 78. Et tendez bien l'oreille...

Laurent QUEVILLY.

(1) Le village

actuel situé entre l'église paroissiale et

l'abbaye date de la fin du XVIIIe. L'ancien bourg était au

Nord-Est des ruines et le logis abbatial était construit au

milieu des maisons.

SOURCES

Thèse de Roger Martin du Gard.

Arch. dép. Seine-Maritime Minutier Le Dars, année 1788.

Charles Antoine Deshayes, Histoire de l'abbaye royale...

Congrès du XIIIe centenaire

Relevés du cercle généalogique du Pays de Caux.

Paris-Normandie, août 2015.

Journal de Rouen, 27 juin 1830, p. 4.

Fenêtre sur Tour, revue des Archives départementales.