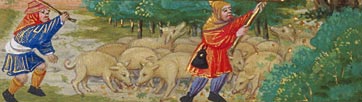

L'affaire du Homme ? Un long combat des Jumiégeois pour défendre leurs droits contre leur puissante abbaye puissante. Négociations, ventes, violences, recours juridiques, les villageois finirton-ils par obtenir gain de cause ? Tout commence en forêt de Jumièges, propriété de l'abbaye, outils capital de l'économie monacale. Nos ancêtres étaient les vassaux des moines et tenaient d'eux leur masure de bail en bail. En contrepartie, certains se faisaient domestiques à l'abbaye. Les uns à la cuisine, les autres la buanderie, d'autres encore gardaient la porterie. Il s'en trouvait encore qui soignaient les chevaux des Bénédictins, gardaient leurs cochons... Au rang de leurs privilèges, les religieux bénéficiaent d'un "droit de mortuaire" sur leurs vilains. Quand un habitant de Jumièges ou du Mesnil venait à décéder, nos cénobites s'attribuaient le tiers de ses biens et de ses meubles. D'ailleurs, nul ne pouvait signer un testament sans leur permission. Un droit confirmé par diverses sentances et encore un aveu rendu au roi en 1526 par l'abbé François de Fontenay.

Admettant

le poids de

ces soumissions, les religieux consentirent à quelques

bontés

pour alléger leur domination sur leurs tenanciers. C'est ainsi

qu'ils leur accordèrent des

terres

communes pour servir de pâture. A

charge

toutefois pour eux de payer un sol par feu. A chaque automne, la saison

du panage, les moines

leur permirent de mener leurs porcs à la glandée,

Autrement dit de nourrir leurs cochons des glands tombés des

chênes de la forêt. Mais à condition que ce

soit "hors taillis". Seuls les bois de haute futaie de plus de dix ans

d'âge étaient en effet ouverts à cette tradition

rurale. Lorsque des arbres étaient abattus dans un triège

donné, on en interdisait l'accès durant une

décennie.

Admettant

le poids de

ces soumissions, les religieux consentirent à quelques

bontés

pour alléger leur domination sur leurs tenanciers. C'est ainsi

qu'ils leur accordèrent des

terres

communes pour servir de pâture. A

charge

toutefois pour eux de payer un sol par feu. A chaque automne, la saison

du panage, les moines

leur permirent de mener leurs porcs à la glandée,

Autrement dit de nourrir leurs cochons des glands tombés des

chênes de la forêt. Mais à condition que ce

soit "hors taillis". Seuls les bois de haute futaie de plus de dix ans

d'âge étaient en effet ouverts à cette tradition

rurale. Lorsque des arbres étaient abattus dans un triège

donné, on en interdisait l'accès durant une

décennie.

Or, il advint que l'on rasa d'un coup une majeure partie de la forêt. Alors, on ouvrit aux habitant les bois du Homme et de Braquetuit qui jusque là leur étaient défendus, le temps que la forêt repousse. Et il en faut du temps. Les années passant, tandis que la forêt retrouvait toute sa verdeur, les habitants finirent par considérer comme un droit définitif l'usage du Homme et du Braquetuit. Ce que contesta l'abbé de Jumièges, personnellement propriétaire de la forêt et bien décidé à revenir à l'usage antérieur...

La résistance s'organiseNous sommes le dimanche 6 novembre 1575. les trois cloches de Saint-Valentin sonnent à toute volée la fin de la grand messe. Le cimetière bruisse des murmures et bientôt des éclats de voix des paroissiens réunis. Il n'est question aujourd'hui que de défense des droits acquis. De tous les droits acquis. Et ceux du Homme et du Braquetuit en font partie.

Voici quelques mois qu'un nouvel abbé règne sur Jumièges. C'est Charles de Bourbon, l'archevêque de Rouen. Et il va voir de quel bois se chauffent les Jumiégeois. Les tabellions de la sergenterie royale de Saint-Joire vont prendre note à la volée des revendications. Ce sont Pierre Dufour et Pierre Douyère, son adjoint juré. Quant aux témoins désignés, Maître Nicolas Dupuis et Guillaume Lucas, prêtres de Jumièges, en feront office. Le clergé séculier prend donc le parti de ses ouailles contre la toute puissante abbaye. Il en sera souvent ainsi.

Les protestataires, au nombre desquels je me réjouis de reconnaître plusieurs membres de ma famille, vont nommer leurs procureurs, Jean Clérel du bourg, Gabriel Pinchard, Robert de Conihoult dit du Flac, Nicolas Boutart et Jean Busquet.

Ces cinq hommes sont mandatés pour défendre en toutes circonstances les droits des villageois: pâture, panage, bois, moute dans les moulins de la baronnie de Jumièges comme de Duclair…

Il s’agit aussi d'organiser la collecte des redevances liées à ces droits pour les remettre aux moines les frais de justice éventuels. On réunira ces sommes à l’issue des grands messes à venir.

Dufour et Douyère filent ensuite au Mesnil où ils trouvent des hommes tout aussi déterminés. Là, les témoins sont aussi les curés du cru : Maistres Bénard Bernardin et Robert Auber.

Jacques Tropinel versa deux écus sols pour ces actes qui préfigurent un peu les cahiers de doléance de la Révolution. Qui témoignent en tout cas d’une belle mobilisation, d’un exercice de démocratie locale.

Frès de Justice, les mots étaient lâchés. Cependant, on préféra manifestement éviter une procédure interminable. Un accord amiable fut plutôt recherché.

Première victoire

La forêt de Jumièges était jusque là le

domaine direct de l'abbé. Or, en 1579, elle passa entre

les mains des religieux. C'est avec eux que les villageois vont traiter

pour obtenir ce que l'abbé leur refusait.

Le vendredi 3 avril

1579, à l’abbaye, le chapitre des religieux se

réunit au son de la cloche sous l’autorité du

prieur, Toussaint de Marcelles. Menée par leurs procureurs,

malgré quelques absents, les délégations de

Jumièges et du Mesnil négocient avec les moines sous

l'œil du curé du Mesnil et de Noël Desmaret, de

Duclair. Et un accord est trouvé qui redonne aux habitants

le droit d’user des parcelles litigieuses du Homme et du

Braquetuit qui ont été bornées et dont ils ont

été évincés par l'abbé. Bien

entendu, il faudra s’acquitter de la rente foncière

seigneuriale. Douze deniers tournois par an et par feu payables

à Noël à la recette ordinaire de la baronnie. Ne

sont pas concernés par cette transaction les habitants

d’Heurteauville et de Port-Jumièges qui traitent à

part.

Les villageois, précise l’accord, pourront aussi conduire

leurs bêtes dans la grande forêt. Pour le chauffage, le

bois mort est sans amende. Sinon, pour chaque pied de hêtre,

petit ou grand, c’est cinq sols tournois. Interdit de toucher aux

chênes ! En 1519, le bailli de Rouen avait lourdement

condamné quelques paysans pour la chose.

Le droit de panage est lui aussi confirmé. Enfin, on

s’entend pour cesser tout procès. Maintenant, si un accod

est trouvé, les tensions vont demeurer. Aux yeux des moines, les

Jumiégeois vont usurper des droits, ce qui sera longtemps

toléré, jusqu'au jour où intervient une

réforme monastique. Mais donnons plutôt la parole

à un scribe de l’abbaye :

« Les habitans trouvant leur compte en cette

transaction, ils déclarèrent

que les religieux pouvoient user de leur forêt, ainsi

qu’ils avoient usé par le

passé.

« Ensuite

de cela, ils employèrent en la

plupart de leurs adveux leurs prétendues droictures de la

forest et ils y

adjoustèrent, par usurpation et innovation, des franchises

aux marchez de

Duler.

« Cela

leur fut toléré pendant quelque

temps, soit qu’une partie des anciens religieux fussent de

leurs parents, soit

pace que les recepveurs de la paroisse de Jumièges estoient

du nombre des

parroissiens, lesquels mesmes en diminuèrent les rentes.

« Mais la réforme de la congrégation de Saint-Maur ayant esté introduite en ce monastère, on blasma, dans la suite des temps, plus de 150 de leurs adveux par sentence du séneschal, ensuite de quoy beaucoup souscrivirent à leurs blasmes, et presque tous les autres les ont depuis reformez, ce qui suffit pour blasmer tous les autres. »

La première venteL'Affaire s’envenime en 1640. En juillet et encore en août, les services du roi Louis XIII, qui sont fort bien tenus, réclament des droits sur les pâtures du Homme et de Braquetuit. 2.500 livres pour Jumièges, 660 et les 2 sols pour livre pour le Mesnil. Les paysans ne peuvent payer. Ils supportent, arguent-ils, de lourdes charges depuis des années et n’en sont pas encore quittes. Se tournèrent-ils alors, comme le prétendent les religieux, vers les bourgeois de Rouen ? « Personne, ajoutent les moines, ne voulait avoir affaire à ces habitants que tout le monde connaissait pour les plus chicaneurs et les plus malicieux de la province. »

Alors,

nos malicieux, ils s’en vont

voir le procureur de l’abbaye. Tiens donc, celui-ci accepte

sans sourciller de

payer les redevances à leur place. Ce n’est pas

semble-t-il la première fois

que la grande maison dispense une aide financière aux

autochtones. En

compensation, le Bénédictin exige une partie des

terres communes qui

reviendront du coup à l’abbaye. L’équivalent

de 98 hectares, 6 ares

et 40 centiares précisément. Le

Homme est manifestement dans le lot. Bref, le 28 janvier 1641, on passe

un

premier contrat devant le tabellion royal de la sergenterie de

Saint-Joire, un

certain Dusaussay assisté de Jean Capelle. Le même

jour, les habitants

d’Heurteauville font la même démarche

pour céder quant à eux 122 hectares et 58

ares.

L’abbaye

commença à débourser plus de 2.000

livres pour cerner de fossés sa nouvelle acquisition,

honorer les 2.500 livres

de taxes réclamées, dédommager les

habitants d’arriérés.

Il

y

eut une nouvelle réunion des villageois

avec les tabellions le 8 décembre 1641 à laquelle

participaient Jacques Nepveu,

Noël Beaufils, Nicolas Cauvin pour Jumièges,

Estienne Duparc, Thomas Merre fils

Louis, les frères Simon et Pierre de Conihoult et Abraham

Thuillier pour le

Mesnil.

J’en note encore une autre qui, dix mois plus tard, le 19 octobre 1642, rassemble Jehan Dauzemont, Marin-François-Robert Alleaume, Richard Godallyer, Pierre Duparc, Pierre Marescot, Pierre Dumoustier, Valentin Marescot, Marin de Conihoult, Valentin Auger, Clément Boutard, Sandrin de Conihoult, tous du Mesnil. On ne sait quelle fut la nature de ces débats.

Les religieux cassent le contratUne

chose est sûre, réunie en chapitre, la

communauté bénédictine refusa de

ratifier le contrat passé par son procureur.

Pire, les religieux décident d’attaquer,

d’annuler les ventes. Au motif que les

sommes dues par les Jumiégeois sont plus fortes que

prévu. Ils on fait en

quelque sorte une fausse déclaration fiscale en minorant

l’étendue réelle de

leurs terres communes au moment de la vente. Et là,

près d’un an après, on en

demande 19.808 livres ! Ce que se refusent à payer

les moines. Alors, aux

habitants de s’en débrouiller ! Aux

moines, répondent ces derniers. Dialogue

de sourds. Les religieux demandent

aux paysans à être remboursés des fonds

engagés. Par la contrainte s’il le

faut. Non, répond encore la paroisse, les contrats ont

été passés dans les

règles. Il n’y a pas lieu de les annuler. Et puis

de toute façon, on n’a pas

d’argent…

Et voilà que le 20 octobre 1642, une sentence des requêtes à Rouen casse effectivement la vente. Cette fois, on réclame aux Jumiégeois de régler leurs dettes. Violences, débordements. Plusieurs mutins sont jetés en prison. Etat de crise dans la communauté villageoise qui fait d’abord appel, puis retire son recours. Et revient frapper aux portes du monastère...

Seconde venteCoup

de théâtre ! Neuf jours se sont

écoulés depuis le jugement de Rouen.

L’après-midi du mercredi 29 octobre

1642, son de

cloche à l’abbaye. Dussaussay

et Capelle viennent faire signer aux protagonistes…

exactement la même

transaction que celle de janvier 1641. Coup de

théâtre effectivement car les

religieux acceptent cette fois d’acquitter les sommes dues

par les cédants. Et

à quelque taux que ce soit !

L’explication de ce revirement ? La

communauté

bénédictine veut visiblement mettre terme au

conflit. Ses vassaux ont des

devoirs envers elle. Les accompliront-ils encore dans un tel

climat ? Les

habitants sont quant à eux prêts à

céder plus de terrain s’il le faut.

octobre

1642, son de

cloche à l’abbaye. Dussaussay

et Capelle viennent faire signer aux protagonistes…

exactement la même

transaction que celle de janvier 1641. Coup de

théâtre effectivement car les

religieux acceptent cette fois d’acquitter les sommes dues

par les cédants. Et

à quelque taux que ce soit !

L’explication de ce revirement ? La

communauté

bénédictine veut visiblement mettre terme au

conflit. Ses vassaux ont des

devoirs envers elle. Les accompliront-ils encore dans un tel

climat ? Les

habitants sont quant à eux prêts à

céder plus de terrain s’il le faut.

Alors

on s’accorde. Le village vend « six

vingt acres des pastures et communes ».

Cette étendue s’adosse aux

fossés de la forêt abbatiale. Elle est

bordée sur les deux côtés par les

pâtures communales. Enfin l’autre bout se heurte

aux fossés des prairies du

Conihout. Là, balisé par des bornes

posées le jour même, un chemin sera

aménagé

entre les deux par les religieux. Libre d’accès.

Pour

la deuxième fois, Thomas Défossé, le

bien

nommé, vint arpenter le terrain. Avec bien peu

d’exactitude si l’on en juge par

la suite de l’histoire.

L’aménagement

d’un autre chemin est également

prévu, de Jumièges au Mesnil,

vis-à-vis de la grande rue du Quesney. Il passera

à proximité du manoir

d’Agnès Sorel que desservira une sente pour la

commodité des habitants.

Les

moines se contentèrent de ce terrain quoi

qu’il fut estimé inférieur aux

« six vingt acres »

stipulés. En tout

cas, pas question d’en retrancher quoi que ce soit

s’il s’avère plus étendu.

Les paroissiens n’auront aucun droit là-dessus.

Sur les pâtures communes qui

leur restent, il leur faudra continuer à verser les

redevances habituelles.

Interdiction de les vendre, de les hypothéquer…

Ni d’y apporter quelque

changement sans le consentement des moines.

Alors,

c’est entendu, l’abbaye épongera les

taxes imposées, les reliquats antérieurs au

contrat et même les frais de

justice qui pourraient être réclamés

contre les habitants après toutes ces

péripéties. Aux moines de renégocier

maintenant la dette. Soit en leur nom.

Soit sous celui des habitants qui, dans ce cas, donneront procuration.

En

retour, on leur fournira copie des pièces comptables.

Mais

quels que soit les allégements obtenus,

pas question encore une fois de toucher à la parcelle. Si

jamais ils y

mettaient les pieds, alors, il leur faudrait rembourser en un seul

paiement

taxes, aménagements…. Les habitants, au nom aussi

de leurs descendants, doivent

encore garantir la parcelle « de tous

troubles et empêchements envers

et contre toutes personnes… »

Les témoins de cette réconciliation sont

Martin Dumelin, de Sainte-Marguerite-sur-Duclair et Jehan Fortin,

maîstre

plombier en la ville d’Evreux. Chez les villageois :

Jacques Lévesque,

Pierre Fécaut, André d’Anneville,

Noël Herpin, Gabriel Lévesque, Valentin

Porgueroult, Ysaac Boutard, Pierre Vastey fils Adrian, Jehan Appril,

autre

Valentin Vastey et Robert Amand, tous de Jumièges.

Le

jour de ce second contrat, assure la

chronique de l’abbaye, le procureur des religieux prit

immédiatement le chemin

de Paris pour obtenir réduction de la dette. Elle aurait

été ramenée à 1.200

livres. Les frais s’élevant quant à eux

à 3.150 et 15 sols. Le procureur s’en

acquitte sur le champ. « Pour faire

libérer les prisonniers. Ces

cœurs inflexibles et fermés à la

reconnaissance furent sensibles dans cette

occasion. On les vit tous humiliés devant leurs

bienfaiteurs, faire leur éloge

et publier que jamais vassaux n’avoient eu de si bons

seigneurs. Mais leur

gratitude dura peu… »

Le

18

décembre 1642, au Louvre, la chambre

royale valide ce nouveau contrat sous la signature d’un

certain Pottier. Il

précise : « Les

acquéreurs demeureront en paisible possession et

jouissance des choses à eux vendues, deffendant à

tous personnes de les y

troubler à peyne de tous deppens, dommaiges et

intérêts… »

Pierre

Pidou, receveur du roi à Paris, confesse

deux jours plus tard « avoir

reçu comptant des habitants des paroisses de Saint-Valentin

de Jumièges et de

Saint-Phillebert

de-Mesnil-soubs-Jumièges » la somme… de

6.300 livres !

Contradictoire avec les chiffres avancés un peu plus haut

par les chroniqueurs.

Mais bon, ils se trompent aussi sur la superficie exacte de la parcelle

vendue…

Un mois plus tard, le dimanche 25 janvier 1643, les paroissiens s’assemblent à nouveau sous l’if du cimetière, à l’issue de la grand messe. On compte là Jean Pellerin, Charles Bertin et d’autres dont le nom n’est pas précisé. Les témoins sont Vandrille Daust, Maîstre Jean Mauger, prêtre vicaire de Jumièges, Michel Nicolle, Louis Lamy et Robert Jullian, tous trois de Yainville. Sergent royal, Jacques Lhuillier leur lit les derniers développements de l’affaire à la requête des religieux. Le 2 février suivant, le même sergent recopie en l’écritoire de Saint-Joire des documents originaux à la requête de François d’Anneville, Jean Apvril, Jacques Lévesque, trésoriers de l’église de Jumièges. Après quoi, ces originaux furent rendus à l’abbaye.

Un procès, un crime !La

paix

semble donc signée. Mais bientôt, les

paroissiens assurent que les moines se sont emparés de plus

de terres que

convenu. S’ouvre cette fois le long procès tant

redouté. Il va durer trente

ans.

En

1645, les villageois poussent le seigneur

de la Mailleraye à faire valoir des droits sur

l’une des pâtures gardées par

les religieux. Le 22 décembre 1649, l’aristocrate

est condamné. En revanche les

moines sont autorisés à clore de

fossés leur terre. Tiens, on le croyait

déjà

fermé ! Mais bon. Le terrassement, toujours selon

la chronique, s’étale

sur six mois. Il ne faut pas une semaine pour que les habitants les

abattent.

On tente bien de reconstruire. Mais les Jumiégeois

détruisent la nuit ce qui se

fait le jour. Un soir, un moine attend de pied ferme les contestataires

nocturnes. On retrouva son corps au matin, sauvagement

mutilé. Dans les marais

se voit toujours la pierre de l’Homme

où il fut tué. On dit parfois

qu’il était flanqué ce

soir-là de soldats. Sans que leur nombre, leur

rôle ne

soit précisé. On ne découvrit jamais

les assassins. Ici, on sait se montrer

taiseux. « Tels étoient les

habitants de Jumièges et du Mesnil,

pesteront longtemps les Mauristes. Chicaneurs, ingrats,

rebelles et

homicides. Cette mort demeura néanmoins impunie

parce que les religieux ne

voulurent faire aucune démarche pour découvrir

les coupables et que les

paroissiens en corps vinrent implorer leur clémence avec la

plus basse

soumission et les serments les plus solennels de

fidélité pour l’avenir.»

Les disciples de saint Benoît finissent par clore définitivement leur terrain et assurent obtenir pour « ces pauvres habitants » des avantages fiscaux : réunion et versement de 50.000 livres pour résorber des arrérages de taille, diminution d’impôts, exemption du logement des gens de guerre… Gestes réels de bonté? En avril 1655, les villageois se révèleraient effectivement peu reconnaissants. Car ils traduisent encore en justice les moines qu'ils qualifient de « tyrans et oppresseurs ». Leur objectif : offrir aux moines l’honneur de régler les 1.168 livres dont ils ont été taxés par le Roi le 29 décembre 1652. Droits de nouveaux acquêts. « Quelle perfidie ! tonnent les moines, quelle ingratitude ! Ils le sentirent et s’humilièrent encore une fois devant leurs seigneurs qu’ils laissèrent assez tranquilles pendant quinze ans. »

Enfin gain de cause !Nouveau

coup de théâtre ! En 1667, une

ordonnance royale casse la transaction de 1642. Motifs

invoqués : les religieux

étaient incompétents à

aliéner leurs biens, les paroissiens étaient

quant à eux

sous les coups d’une prise de corps au moment de la vente. Et

puis on arpenta

les terrains en question. Constat : les moines ont bien

usurpé de la

surface. Exactement 51 hectares, 33 ares et 50 centiares ! Les

villageois

retrouvaient tous leurs biens sans être tenus de rembourser

les moines des

taxes versées par leurs soins. Celles-ci, estimait-on,

étant largement

compensées par les 51 hectares indûment

accaparés par l’abbaye durant trente

ans.

Alors

voilà. En 1671, les villageois abattirent une

dernière fois les fossés des

moines pour mener paître leurs vaches au Homme.

L’abbaye fit saisir les

bestiaux. Et puis, en décembre, le jugement de renvoi

favorable aux habitants

fut prononcé par M. de la Galissonnière,

conseiller du roi en la généralité de

Rouen. Pièce qui fut précieusement

enfermée en l’église paroissiale Saint

Valentin. Les moines menèrent des poursuites

jusqu’en 1701. En vain. Jusqu’à

leur départ de l’abbaye, ils clamèrent

leur bonne foi. Et leur version.

4 juin 1853. L’abbaye n’est déjà plus que ruines. Et pourtant, les habitants vont devoir encore faire valoir leurs droits, pièces à l’appui. C’était dans l’étude de Me Alfred Rigoult, à Duclair. Il y a là Jean-Pierre-Valentin Beauvet, propriétaire, ancien notaire, maire de Jmièges et deux élus, des cultivateurs, Jean-Pierre Deconihoult, et Sever-Aimable Boutard qui sera un jour le premier magistrat de la commune. Les témoins furent Auguste Antoine Richer, cultivateur et Nicolas François Lefèvre, sabotier. Et le clerc signa… Leclerc ! Tout était donc rentré dans l’ordre.

Laurent QUEVILLY.

AnnexeLes participants à l'assemblée de Jumièges de 1575

Les généalogistes du cru feront leur miel de ces noms : Jacques Oyn (Ouin) dit Portier, Philippe Havart, Naudin Clérel, Jean Boutart dit Carbonneau, Marin Levesque, Andrieu Tropinel, Jean Busquet, Gabriel Pinchart, Michel d’Anneville, Martin Dubost, Simon Busquet, Jacques Clérel de Conihoult, Martin Guilley, Thomas Mainberte, Valentin Mainberte, Andrieu Bourdon, Jean Bertin dit Godet, Richard Nobert, Noël Oyn, Jacques Tropinel fils, Louis-Marin Corvée, Nicolas Naze, Andrieu Tuvache, Jean Quesnot, Michel Virvaux, Richard Clérel, Jacques de Conihoult dit du Flac, Thomas Clérel, Raullon Beaufils, Vincent Coq, Marin Neveu dit Aignan, Pierre Mainberte, Marin Mainberte, Pierre Boutart de Conihout, Jean Cauvin, Pierre Cauvin, Raoullin Oyn.

Furent nommés procureurs Jean Clérel du bourg, Gabriel Pinchard, Robert

de Conihoult dit du

Flac, Nicolas Boutart et Jean Busquet.

Les participants du Mesnil-sous-Jumièges

Guillaume Neveu, Robin de Conihoult, Philibert Alleaume, Charles Tirant, Philipat Duparc, Jacques Lesergeant, Colin Desdes, Richard Pigny, Pierre Parent, Richard Barbenchon, Jean de Conihoult fils, Pierre-Robert Boutart, Jean Secart, Simon Turquet, Estienne Thuillier, Jean Lambert, Claude de Conihoult, Guillaume-François-Jean Cauchoys, Robert Duparc, Jacques Duparc, Valentin Delamare, Nicolas Philippe, Henry Fleury, Philippe Dumoustier, Robert Fleury, Nicolas Guenet, Guillaume Tuvache, Robert Clérel.

Eux aussi désignèrent leurs procureurs : Pierre de Conihoult fils Roger, Valentin Thuillier, Pierre de Conihoult fils Jacques.Les participants de Jumièges à la réunion capitulaire de 1579

Le vendredi 3 avril 1579, à l’abbaye, le chapitre des religieux se réunit au son de la cloche sous l’autorité du prieur, Toussaint de Marcelles. Il y a là les procureurs de la paroisse : Jean Buquet, Gabriel Pinchard, Robert de Conihoult dit du Flac. Désignés quatre ans plus tôt, Jean Clérel et Nicolas Boutart ne son pas présents. Dans la salle encore : Naudin Clérel, Pierre d’Anneville, Guillaume Boutard fils, Cardin-Richard Boutard dit Sonichon, Noël Hullin dit Bétoult, Jean Boutard, dit Boisselier, Pierre Amand Ambroise Duquesne, Laurent Neveu, Marin Corvée, Valentin Boutard, autre Guillaume Boutard fils, Jean-Cardin Nivels dit Fichon, Andrieu d’Anneville, Guillaume Secard, tous paroissiens de Jumièges.

La délégation du Mesnil

Les trois procureurs du Mesnil sont bien là, eux : Pierre de Conihoult fils Roger, Pierre de Conihoult fils Jacques, Valentin Thuillier l’aisné. Ils sont assistés de Robin Turquet, Guillaume Boutard, Guillaume Neveu, Nicolas Desdes, Philipat Duparc, Robert Alleaume, Jacques Sergeant dit Buchet, Pierre Mainberte, Jean Boutard, Valentin Delamare, Jean Lambert, Philipat Dumoustier. Les tabellions royaux sont encore là. A savoir Pierre Dufour et son adjoint Robert Gresset. Comme témoins, on a fait appel à Messire Bénard Bénardin, curé du Mesnil et Noël Desmaret, de Duclair.