La

fondation

de l’abbaye de

Jumièges

par saint Philbert

remonte à

l’année

654.

Les marais

asséchés

; les landes défrichées;

le territoire

assaini, ensemencé,

planté

de

vignes ;

des chemins

créés,

des

carrières

ouvertes ;

d'immenses bâtiments

conventuels

construits au milieu

d'un vaste

enclos, à

l'abri derrière

des murailles

à tourelles

; trois

grandioses églises

édifiées,

dont la

richesse intérieure

et

la splendeur

architecturale

n'ont jamais

été

surpassées

depuis; une

colonie cénobitique

obéissant

à

la règle de Saint-Benoît

de Nursia,

qui ne

comptait aux premiers joins

que soixante-dix-sept

frères,

s'élevant bientôt

jusqu'au nombre de

neuf cents

moines de chœur et

quinze cents

frères

convers

ou de

travail ;

tels sont,

à

une

époque

bouleversée

par les

révolutions

de palais,

les principaux

résultats

obtenus en

moins de

quarante ans par

l'abbé

Philbert,

un des

saints les

plus vénérés

de l'Église,

un des

plus beaux

noms de

l'humanité.

Or, ce

ne fut

pas qu'à

l'aide de

ses propres

richesses, grandes à

la vérité, qu'avec

les ressources

fécondes

de sa charité,

de

son éloquence, de

son génie que le

fondateur put mener

à

bonne

fin une œuvre aussi

complète

dans son

ensemble , aussi

parfaite dans ses

détails.

Il eut deux

puissants appuis, la reine Bathilde

et saint

Ouen, archevêque

de Rouen:

celui-ci employa tout

son crédit

à

la

cour et

toute son

influence épiscopale

pour

faciliter la réalisation

des projets

de son

ami ;

celle-là

combla de

biens le

monastère,

soit en

concessions

de terres,

soit en

sommes d'argent, soit en

dons de

pierres précieuses

destinées

à

l'ornement

des églises.

Bathilde, que les

fidèles

reconnaissants

ont depuis

honorée

comme sainte, était

d'origine saxonne et

avait été

esclave.

Cherchait-elle

par ses

vertus et

par sa

générosité

à

se

faire pardonner

en quelque

sorte son

élévation

inouïe

?

Elle aussi,

plus tard,

descendit du trône, comme Clotilde

et Radegonde,

pour entrer

dans un

couvent ;

elle aussi

quitta la

couronne pour le

voile. Sans

doute elle

dut s'applaudir

d'avoir concouru

à

l'édification

et à

la splendeur

de ces

asyles alors

qu'elle alla

chercher a Chelles

l'hospitalité

claustrale et

l'oubli de

ses grandeurs

évanouies.

(1) Ouvrage

attribué

à

Dom Adrien Langlois

qui, prieur

à

l'abbaye

de Jumièges

au commencement

du XVIIe

siècle,

y introduisit

la réforme.

« C'est (dit l'auteur anonyme de cette précieuse chronique, cité par M. C.-A. Deshayes dans son Histoire de l’abbaye royale de Jumièges), c'est en ce sainct lieu où les deux fils aisnez de Clouis second du nom, et de saincte Baltilde, furent destinés du ciel pour faire leur pénitence. L’histoire rapporte comme ce (Ici seulement commence, à notre avis, la traduction du manuscrit original) Clouis ayant succédé fort ieune à la couronne de France, après le décez de son père Dagobert, espousa une étrangère, saxonne de nation, nommée Bauldour ou Baltide, que l'Eglise a canonizée au nombre des saincts, de laquelle Clouis eut cinq fils encore qu'aucuns chroniqueurs ayent teu les deux premiers nez, à cause de leur forfait qu'ils ont jugez indignes d'être révêlez à la postérité pour enfants du roy.

Quelques historiens rapportent qu'iceluy meu a de piété et dévotion d'aller visiter le sainct Sepulchre de N.S, et autres lieux de ta Terre Saincte, laissala régence du royaume à saincte Balthilde, son espouse, par le conseil et advis de ses princes et seigneurs. (Assemblée générale des arhimans et des leudes) Mais aussitost qu'il eut entrepris son voyage, accompaigné de la plus grande partie de sa noblesse qu'il avait choisie pour l'assister, plusieurs seigneurs indignez et malcontents de ce que le roy « les avoit laissés derrière, commencèrent à conspirer contre la royne, et en excitèrent plusieurs à sédition et révolte, disants qu'il n'appartenait pas qu'une femme et icelle estrangere commandast en France, voir mesme trouvèrent moyen de divertir et enlever ses deux fils aisnez de son obéissance.

La royne, advertie de la conspiration en donna soudain advis au roy son mary lequel ouïe cette nouvelle tourna bride en toute diligence. ce qu'ayant entendu les Conspirateurs firent amas de grandes armées soubs l'autorité de ses deux fils, pour lui empescher son retour et prendre le gouvernement du royaume, et de fait se présentèrent au champ de bataille contre lui ; mais Clouis assisté de ses fidèles (Le mot leude est souvent traduit eu latin par le mot fidelis ) serviteurs et se confiant à l'aide du Tout-Puissant, qui ne délaisse jamais les siens, mit en déroute cette multitude de rebelles, une grande partie demeurez sur la place, les autres, prenant la fuite, et les deux fils avec les principaux conspirateurs pris prisonniers et amenez à Paris, où le roy estant arrive fait assembler tout son conseil, princes et seigneurs (Nouvelle réunion de l'Assemblée générale.) pour donner judgement contre tous ces rebelles, lesquels furent condamnez à divers genres de mort, selon le démérite et qualité d'un chacun.

Mais pour le judgement de leurs princes supplièrent Sa Majesté les en vouloir excuser disants qu'il n'appartenoit qu'au roy et à la royne de châtier leurs enfants, que s'il ne lui plaisait les condamner lui-mesme, qu'il en donnast le judgement à la royne leur mère ; ce que le roy eust pour agréable. Alors la royne Balthilde, inspirée par l'esprit de Dieu, qui ne pouvoit laisser un tel excès impuni, aimant mieux que ses enfants fussent punis en leurs corps que d'estre réservez aux supplices éternels par une sévérité pitoyable et pour satisfaire aucunement à la justice divine, les déclara inhabiles à succéder à la couronne, et d'autant que la force et puissance corporelle qui leur avoit servi pour s'eslever contre leur père consiste aux nerfs ordonna qu'ils leur seroient coupez aux bras,

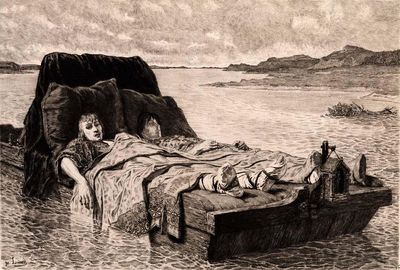

et ainsi rendus impotents, les feit admettre dans une petite nacelle ou bateau, avec vivres sur la rivière de Seine sans gouvernail ou aviron, assistés seulement d'un serviteur pour leur administrer leurs nécessitez ; remettant le tout à la providence et miséricorde de Dieu, sous la conduite duquel ce bateau dévalla tant sur la rivière de Seine qu'il parvint en Neustrie (aujourd’hui Normandie) et s'arresta au rivage d'un monastère appelé des anciens Gèmiéges, commencé à fonder par le roy Dagobert (La plupart des auteurs fixent la fondation de l'abbaye de Jumièges à l'année 651,c'est-a-dire sous Clovis II et non sous Dagobert. Il est cependant possible que ce soit ce dernier, un des plus grands princes de la dynastiemérovingienne qui ait, comme à Saint-Wandrille, autorisé à.Jumièges les premiers travaux, interrompus par sa mort ou par tout autre cause, maisrepris quelques années après et menés cette fois à bonne fin, grâce à la persévérance de saint Philbert et au concours de Bathilde et saintOuen) , dont sainct Philibert (qui on fut le premier abbé) en estant averti, les alla trouver accompaigné de ses religieux, sent quels ils estaient, la cause de un tel événement, et, admirant leur contenance et maintien tout auguste les a reçut gracieusement et les mena en son monastère, où par ses prières recouvrèrent leur santé, et furent instruits à la discipline monastique et vie spirituelle. Cependant, le roy et la royne, advertis de cet heureux succez, vindrent en toute diligence au monastère de Jumièges, où ils reçurent une grande consolation et contentement, et rendants actions de grâce à Dieu consentirent que le sainct propos et volonté de leurs enfants fust accompli, croyants fermement que Notre-Seigneur les ayoit destinez pour vivre et mourir dans ce sainct lieu, où leur grand-père Dagobert avoit déjà consacré son cœur et affection.

Et dès-lors le roy et la royne ayant esté ainsi présents à la vesture de leurs enfants voyants que leur delict étoit suffisamment satisfait et effacé par leur entrée en la religion y qui est comme un second baptesme, advisèrent à ne les priver de tout leur héritage et patrimoine, selon la rigueur de la sentence ; mais au lieu de leur droict et succession, donnèrent à ce monastère de grands privilèges et possessions pour amplifier le bien et l'augmenter de religieux. Et ainsi finirent ces deux enfants de France heureusement leurs jours en ce monastère qui à leur occasion. est appelé en la chronique de France l’abbaye des Énervés.

Telle

est cette

légende

dont

tous les

détails

s'accordent

si bien

entre eux

et avec

les faits

historiques.

Aussi sommes-nous

fort étonné

des doutes,

des contradictions,

des démentis

même

dont

elle a

été

l'objet.

M. E.-H.

Langlois surtout semble

lui avoir

porté

le

dernier coup

dans sa

notice lue

le 9

juin 1824

au sein

de la

Société

libre

d'Émulation

de Rouen.

Depuis cette

époque,

en

effet, elle

a définitivement

passé

pour

une fable

absurde, un événement

apocryphe, oeuvre de

quelque moine

ingénieux

qui l'inventa

au moyen-âge

dans le

dessein d'illustrer

par un

récit

brillant

le berceau

de son monastère.

Une voix pourtant, une

seule, celle

d'un poète

(Ulrich Guttinguer)

s'est élevée

depuis en

sa faveur,

mais pas

assez haut

pour la

réhabiliter,et les Énervés

de Jumièges

demeurent encore

sous le

coup du

jugement de M. Langlois.

Nous allons résumer

les principales

objections qu'on a

dirigées

coutre cette

légende

et

discuter

leur valeur

de bonne

foi. Nous

répondrons

ensuite aux

systèmes

par lesquels

on a

tenté

de

l'expliquer. Enfin

nous exposerons

succinctement les différentes

preuves

qui peuvent

établir

sa véracité

et lui

rendre le

caractère

authentique

auquel

elle a

droit à

nos yeux.

On a

prétendu

que Clovis

II étant

mort, suivant

certains historiens, à

vingt-deux ans (656),

et, suivant

d'autres, à vingt-six

(660), n'a

pu avoir

des enfants

en âge

de se

révolter contre lui. Cet

argument est facile à réfuter. La chronique

parle du

mécontentement

de quelques seigneurs

jaloux indignés

même

de

ce que

le roi

eût

confié le gouvernement

et la

tutelle de

ses enfants,

pendant son

absence à

la reine

Bathilde, à une femme d'origine étrangère,

à

une

saxonne, à une ancienne

esclave.

Or, on sait quelles étaient la fierté et la turbulence des Leudes et des Ahrimans dans les derniers temps mérovingiens. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que quelques seigneurs aient été blessés d'un tel choix, qu'ils aient saisi ce prétexte pour en exciter plusieurs autres a sédition et révolte et tenter une révolution du palais.

Ainsi la

chronique attribue, ayant

tout, l'initiative et

là

poursuite

du complot à

quelques seigneurs et

non aux

jeunes princes,

qui n'avaient

guère

à

la mort

de leur

père

que

six à

sept ans,

ou au plus,

dix à

onze ans.

Les mécontents

commencèrent

donc à conspirer

contre la

reine voire

même

trouvèrent

moyen de

divertir et enlever

ses deux

fils aisnez

a de son obéissance.

C'est qu'ils

pensaient ôter

à Bathilde,

en

même

temps

que son

précieux

dépôt,

tout

crédit,

toute

autorité,

toute puissance. L'histoire mentionne nombre de

tentatives pareilles.

Sous

la Fronde,

les séditieux

n'ont-ils pas essayé

de s'emparer

de la

personne du jeune

roi Louis

XIV ?

Nous n'avons

pas à

faire ressortir davantage

l'analogie : autres

temps, autres intrigues; mais le

but est

le même.

L'autorité

semble être

attachée

à

la personne du

roi, et,

ici, une

fois maîtres

des fils

aînés

de

Clovis absent,

les rebelles

devaient avoir confiance

dans la

réussite de

leurs

projets.

Bathilde prévient

son

mari, qui

rebrousse chemin et

les révoltés

de leur

côté

assemblent

à

la

hâte

leurs

partisans «soubs l'authorité

de ses

deux fils

aisnez. »

On va

comprendre toute l'habileté de

cette conduite.

Clovis II était fou, et cette folie, qui avait provoqué son pèlerinage et qui datait du jour où sa main sacrilège avait profané les reliques de saint Denis, cette folie, dis-je, favorisait singulièrement les desseins des leudes s'ils réussissaient à mettre à leur tête ses deux fils aînés.

Les jeunes princes ne furent que des instruments ; il ne prêtèrent à la conspiration que le prestige de leur nom et de leur présence forcée et l'on conçoit pourtant l'efficacité de ce concours, quoique passif, dans une telle conjoncture. Si leur rôle avait été direct, sans doute l'Assemblée générale des Franks n'aurait pas récusé de les juger.

Qu'on

s'en tienne

à

la

lettre de

la chronique

des Énervés

et, une

fois la

part qu'ils

ont prise

à

ce

complot réduite

à

sa

véritable

importance,

on se préoccupera

alors beaucoup

moins de

leur âge.

Ainsi, quand

on a

objecté

l'âge

des Énervés

c'est qu'on

avait mal

compris, mal interprété

la légende que

nous avons

rapportée.

On ne saurait admettre,

dit-on encore,

qu'une mère,

une sainte, en

présence

de

deux enfants

coupables, ait prononcé un

arrêt

aussi

rigoureux, ait choisi

un supplice aussi

cruel. Ce

nouvel argument

n'est sérieux

aussi qu'en

apparence. Quelques mots

suffiront pour s'en

convaincre.

On se

rappelle la réponse

que fit

sainte Clotilde

à

Arcadiu. envoyé

vers elle

par ses

fils Clotaire

et Childebert.

Le messager,

porteur d'une

épée

et

de ciseaux,

lui demanda

ce qu'on

devait faire

de ses

petits-enfants

en la puissance de

leurs oncles

: «

J'aime mieux,

s'écria-t-elle,

les voir

morts que tondus !

»

A-t-on

jamais eu

l'idée,

à

cause de

cette imprudente

exclamation,

d'accuser

sainte Clotilde

d'avoir été

une mère

dénaturée, s'en est-on servi

pour attaquer

sa sainteté

?

N'est-il pas permis

de penser

qu'elle se

repentit bien vite

d'avoir prononcé

si légèrement,

si inconsidérément

cette

fière

parole,

qui devint

un arrêt terrible, une sentence

irréparable

?

Si d'ailleurs,

la reine

Bathilde a été

béatifiée,

ce

doit être

à

cause

de la

piété

de

ses dernières

années,

qu'elle

a passées

dans un

couvent; et, si elle eut

des remords,

ce fut,

il est

probable, dans les

derniers jours .de

son règne

où

ses

donations

aux monastères

sont considérables,

et, surtout, après qu'elle

fut descendue

du trône,

qu'elle songea

à

l'expiation.

On dit

encore :

«

Le

supplice était épouvantable !

»

A

coup sûr,

il l'était

moins que

la mort

violente des fils

de Clodomir,

Nous ferons,

en outre,

remarquer préalablement

qu'il

est impossible de

déterminer,

au juste,

la part

que les

Énervés

ont eue dans

cette révolte.

Quand ils

auraient été

âgés

de dix

à

onze ans, comme

il n'est

pas défendu

de le

supposer, sait-on bien

s'ils ne

se sont

pas associés

jusqu'à

un certain

point,

aux coupables

desseins des rebelles

une fois

qu'ils ont

été

en leur

pouvoir ! Dans ce siècle,

où

les conspirations des fils

contre leurs

pères

étaient

si fréquentes,

peut-on affirmer

que l'exemple

de leur

châtiment

fut inutile

tout-à-fait,

même

après celui des

véritables

coupables ?

Or, examinons

la nature

du supplice

qui leur

fut infligé.

Bathilde, dit la chronique, «

les déclara

inhabiles à

succéder

à

la couronne et

d'autant que la force

et puissance

corporelle qui leur

avoit servi

pour s'eslever

contre leur

père

consiste

aux

nerfs, ordonna

qu'ils leur

seroient coupez aux bras (

Il n'est

pas question

de l'énervation

des jarrets,

comme quelques

écrivains, amateurs

de supplices

raffinés,

l'ont complaisamment

répété).

C'était là un supplice ignominieux, qui les rayait de là famille royale et les rendait impropres a porter dorénavant les armes; mais il était, surtout aux yeux des barbares encore plus ignominieux que cruel et si l'on songe à la dureté des lois de cette époque à l'égard de fautes légères, on accordera que la tonsure seule eût été une punition insuffisante et non définitive, ce même siècle offrant plusieurs exemples de princes et de ministres auxquels fut infligée cette dégradation et qui, leurs cheveux repoussés, se sont empressés de sortir du cloître.

Si donc Bathilde aima mieux d'abord à voir ses enfants énervés aux bras que morts ou tondus, c'est sans doute qu'entre la mort, châtiment trop terrible, et la tonsure,peine trop faible, il n'y avait à choisir que ce moyen terme, leur cas, dans les mœurs inflexibles du temps pouvant bien passer, après tout, pour un crime de lèse-majesté et de parricide.

Il est

absurde,

ajoute-t-on, d'attribuer

à

un roi mérovingien

l'idée

d'un

pèlerinage

au Saint-Sépulcre,

en Terre-Sainte.

À

coup

sûr,

nous

ne prétendons

nullement répondre

à

fond à

cette objection,

attendu qu'à nos yeux aussi

une pareille

assertion a tout l'air d'un

anachronisme.

Néanmoins,

ne

pourrait-on

pas jusqu'à

un certain

point l'expliquer

?

Il existe

plusieurs versions de

cette légende.

Nous avons

préféré

la

plus courte,

à

cause

de sa

brièveté

d'abord, bien entendu,

et de

sa naïveté

ensuite. Mais,

de même que

celle qu'a

choisie

M, E.-H;

Langlois était la

traduction d'un texte

latin, de

même

la

nôtre

était

vraisemblablement

écrite

aussi

en latin

dans le

principe ; il est même fort à présumer

(et l'on

verra plus

bas sur

quoi nous

fondons cette

présomption)

que toutes

les autres

n'en sont

que des

amplifications

enjolivées

faites

à diverses

époques

et,

pour ce motif, offrant

plus de

prises à

la critique,

l'original latin serait

donc perdu

malheureusement.

Or, puisque dans les autres versions il s'est glissé une foule d'erreurs, pourquoi ne pas croire qu'il y avait simplement dans le texte primitif «Adlocasancta» (ce qui veut dire aussi bien à des lieux saints qu'aux Lieux-Saints ; mots que le traducteur aura mal interprétés en passant du sens général au sens particulier.

Du reste,

que ce soit au

Saint-Sépulcre

en la

Terre-Sainte

ou bien

à

un

saint sépulcre,

à

un

lieu saint

qu'on ait

fait entreprendre à

Clovis II

un pèlerinage

si brusquement

interrompu,

dans le

but d'expier

sa profanation

et d'obtenir

la guérison

de sa

folie intermittente

tout cela

no saurait

infirmer sérieusement

le

fait de

l’existence Énervés,

il vaut

mieux ne

voir là qu'une

erreur maladroite

du traducteur,

qu'une infidélité

de la

version et

rien de

plus.

Enfin, on

a conclu

la fausseté

de cette

légende

du

silence des

chroniqueurs

contemporains,

et surtout du

silence dé

l'auteur anonyme de

la vie

de saint Philbert

et de l'historien Guillaume

de Jumièges.

Qu'on se

souvienne des premiers

mots de

notre auteur.

«

Clovis,

dit-il eut cinq fils,

encore qu'aucuns chroniqueurs aient

teu les

deux premiers

nez, à cause de

leur forfait

qu'ils ont

jugez indignes

d'estre révélez

à

la

postérité

pour enfants

du roy,

»

On n'a pas trouvé cette explication satisfaisante. Mais, en général, de ce qu'un écrivain contemporain a passé sous silence certains événements, on doit douter, tout au plus, de leur authenticité ; on n'est jamais autorisé par son oubli à les nier formellement.

Combien de vérités historiques, d'ailleurs, méconnues ou ignorées jusqu'à ces derniers temps, ont enfin été remises au jour d'après des témoignages dignes de foi, quoique isolés ? Combien de faits acceptés aujourd'hui avaient pourtant été omis par la plupart des auteurs du temps, soit involontairement, soit à dessein, et pour des motifs dont ils ont emporté le secret ?

Il est incontestable que le VIIe siècle est celui de notre histoire dont les chroniques sont les plus obscures et les plus contradictoires, la chronologie même est incertaine. « C'est, dit M. Th, Lavallée, dans les légendes qu'est toute l'histoire de cette époque, tant les intérêts politiques sont absorbés par les intérêts religieux, Les rois, leurs cours et leurs intrigues n'intéressent qu'autant qu'ils sont mêlés aux affaires des moines, des évêques, des saints (Histoire des Français,T. 1 ,p.120. Voir Guizot, Histoire de la civilisation en France,T, II, lec.17.)

Outre

ces deux

autorités,

nous pourrions

en citer

une troisième

non moins

digne d'attention

et de

respect :

«

Les

hommes qui

les composèrent (Les Vies

des Saints)

il y

a treize

siècles,

dans le

seul but

d'exalter les vertus

religieuses,

ne se doutaient pas

qu'un jour

leurs

pieuses légendes

seraient les seuls

documents capables de

constater aux yeux

de la

science, l'état du

monde romain,

tourmenté.et

désolé

par

ses conquérants.

» Aug. Thierry, Lett. VII,

sur l'Histoire

de France,

P.97).

On doit donc

ne pas

rejeter

légèrement

ce fait

historique dont le

souvenir

fut pieusement

conservé

dans l'abbaye

de Jumièges.

La carrière

des Énervés

a été

courte,

et,

après

leur

châtiment

ils furent

vite oubliés

à

cause

de l'épouvantable

anarchie qui signala

quelques années plus

tard la

réapparition d'Ebroïn sur

la scène

politique. La tradition

cependant resta comme

ensevelie dans un

monastère.

Puis quand on l'exhuma, quand les moines voulurent perpétuer la mémoire des Énervés par des sculptures,par un tombeau, par des inscriptions, ils rencontrèrent plus d'adversaires que de partisans : il y eut plus de contradicteurs que d'apologistes. Les paroles de notre légendaire, citées plus haut, font, à n'en pas douter, allusion au silence du moine anonyme qui a écrit la vie do saint Philbert, sous l'abbé Cochin, son second successeur.

Nous ferons observer qu'il y avait à Jumièges sous le saint fondateur «un grand nombre d'évêques, de clercs et dé nobles laïques. » Or, le moine anonyme n'a pas non plus écrit la vie de ces évêques, de ces clercs et de ces nobles laïques, ni même indiqué leurs noms ou les circonstances qui les avaient amenés à Jumièges.

Ce ne fut, il

faut bien

se le

rappeler, que plus

tard que

les moines

cherchèrent

à

étendre

la réputation de

leurs maisons

en écrivant

tout ce

qui pouvait en

rehausser l'origine.

Vis-à-vis

de Guillaume

de Jumièges

l'objection

est facile

à

réfuter,

Il s'est

proposé,

avant tout,

d'écrire

les annales

des Normands

et de

leurs ducs,

et non pas l'histoire

d'un monastère.

Sans doute une

digression plus étendue

sur la

vie et

sur l'œuvre

de l'abbé

Philbert nous eût

offert beaucoup d'intérêt

;

niais eût-elle

été

bien

à

sa

place dans

son ouvrage.

II ne devait parler et n'a parlé qu'incidemment et très brièvement de Jumièges, de même que des autres abbayes de la province, il n'a consacré que cinq à six lignes à la fondation de son monastère. Voici du reste ce passage qu'on a eu en vue et l'on jugera s'il est vraiment de nature à rendre suspecte l'existence des Énervés : « Au temps de Clovis, roi des Francs, ce lieu fut bâti par le bienheureux Philbert avec l'assistance de la reine Bathilde a et il prit un tel développement qu'il en vint jusqu'à contenir neuf cents moines.

Un très grand nombre d'évêques, de clercs et de nubies laïques s'y retirèrent, dédaignant les pompes du siècle, afin de combattre pour le roi Christ et inclinèrent leur tête sous le joug le plus salutaire (Guillaume de Jumièges, 1,1. VI publié sous la direction de M. Guizot.).

Nous regrettons

cette discrétion,

cette concision,

cette sobriété de renseignements de

la part

de l'historien

Guillaume, mais nous

ne pouvons

l'en

blâmer

et l'existence

des Énervés

ne saurait,

être

sérieusement attaquée

à

cause

de son

silence à

leur égard.

Passons

à présent à l'examen des

systèmes qu'on a essayé de

substituer à notre chronique.

Dom Mabillon et dom Toussaint-Duplessis étaient

persuadés qu'elle reposait sur

un fait historique certain, dont la date aurait

été altérée, dont les noms

auraient été changés, puisqu'ils ont

tenté de l'expliquer d'après leurs

inductions personnelles.

Constatons

préalablement ceci : leur

incrédulité,

leur incertitude, leur embarras, portaient sur les personnages et sur

la date,

non sur l'événement.

Selon dom Mabillon, ce bénédictin d'une

érudition immense, une des lumières les

plus éclatantes de la Congrégation de Saint-Maur,

le tombeau attribué aux

enfants de Clovis II serait celui de Tassillon, duc de

Bavière, et de

Théodoric, son fils, que l'on dit avoir terminé

leurs jours dans un monastère,

peut-être celui de Jumièges, au commencement du Xe

siècle.

Or la pénitence à Jumièges de ces deux princes ne repose que sur de pures suppositions ingénieuses, séduisantes, il est vrai, mais qu'aucun texte, quel qu'il soit, ne corrobore; et d'un autre côté il n'a jamais non plus été question d'énervation à leur égard, tandis que la mort à Jumièges des Énervés, fils de Clovis, a été positivement affirmée par nombre de chroniqueurs qui, s'ils sont peu d'accord sur l'accessoire, ne se contredisent pas sur le point principal.

L'explication

fournie par dom Mabillon ne tient donc aucun compte des

détails

si curieux de

notre légende, détails d'une couleur historique

si

exacte. Outre cette faute

elle est inconciliable avec un. autre témoignage de valeur.

Le

tombeau des Énervés (Il est conservé

sous les

voûtes dans une ruine de) représente deux

jeunes princes âgés d'environ seize à

dix-sept ans,

et non pas le père et le

fils.

Il est vrai que lors de l'exhumation des restes qu'il recouvrait dans l'église Saint-Pierre, il y a quarante ans environ, M, Hodiesne, médecin, constata qu'ils appartenaient à deux sujets d'âge différent et cette circonstance décida M. Deshayes à se rallier à l'avis de M, E.-H. Langlois. Mais deux frères nés le même jour, qui ont fait profession ensemble, doivent-ils nécessairement, fatalement, mourir en même temps? Evidemment, non.

Dom Toussaint-Duplessis cherche davantage à concilier la

légende avec son

système. Mal-

heureusement son système ne s'appuie aussi que sur de pures

hypothèses, .il

suppose, en effet, la participation de deux fils de Carloman

(l'ainé des

enfants de Charles-Martel) dans la révolte de Gripon, leur

oncle, contre

Pépin-le-Bref ; il suppose leur énervation; il

suppose enfin leur tonsure, leur

pénitence et leur mort à Jumièges;

toutes hypothèses gratuites, sans base et

bien

plus improbables que les faits mentionnés dans

nôtre Chronique. Il faut avouer

que ce peu de « mots: Carloman vint en France en 753 et ses

enfants furent

tondus, il faut,

dis-je, avouer que ce

peu de mots est bien fécond pour « y avoir

trouvé tant de choses ou que le

microscope dont on s'est servi pour les découvrir a

extraordinairement grossi

les objets (Histoire manuscrite, p. 15). »

à des événements étrangers

et mal prouvés la vie absolument ignorée de deux

autres princes, N'était-il pas plus facile, plus simple,

plus raisonnable dé

procéder au rebours, c’est-à-dire

d'accepter préalablement l'existence des deux

fils de Clovis II, d'après notre Chronique, laquelle est

corroborée par divers

autres témoignages, par des inscriptions, par des

sculptures, par des

bas-reliefs, enfin par un tombeau monumental.

Un mot avant d'examiner particulièrement la nature et

l'importance de ces

témoignages.

Nous avons montré quels avaient été

les promoteurs, les vrais coupables de la

révolte, et dans quelles limites, en tout cas, il fallait

renfermer la participation des

jeunes princes. Par conséquent, la question d'âge

est à écarter. Or Clovis II

épousa Bathilde en 649, alors qu'il avait quinze ans (on

sait qu'au moyen-âge

les princes se mariaient très jeunes), et Thierry III,

l'aîné des trois fils

qui ont régné après leur

père, naquit en 651. Il y a donc entre le mariage et

cette naissance, un intervalle d'environ deux ans pendant lequel

là reine a pu

mettre au monde les deux jeunes princes. Les

Énervés sont donnés par la

légende

comme fils aînés et jumeaux, — Qu'y

a-t-il dans tout cela d'impossible et

d'absurde ? qu'y a-t-il dans tout cela d'invraisemblable ?

MM. les Religieux ont toujours honoré la mémoire

de Bathilde, qu'ils n'ont

cessé de regarder

comme leur bienfaitrice ; le monastère lui devait

« de grands privilèges et

possessions pour ampli fier le bien et l'augmenter do religieux, ce qui

explique la splendeur de ses églises et le

nombre des cénobites dans les commencements.

Les libéralités de cette reine, comme nous le

disions plus haut, ont un motif

naturel dans l'hospitalité si spontanément

offerte par l'abbé Philbert à ses

deux fils aînés, à qui il ouvrit son

abbaye comme un asile de paix, comme un lieu d'expiation, de

rédemption,

Bathilde n’aura-t-elle pas espéré en

outre que leur pénitence aiderait à la

guérison et au salut de Clovis II ?

Pro scelere proprio proquo labore patris

(en

poésie le mot labor signifie

quelques fois maladie).

A considérer le récit légendaire en

lui-même, sa simplicité, sa

naïveté, son

unité, sa brièveté, la

précision,

l'exactitude des mœurs qu'il dépeint, et qui n'ont

été bien connues

que de nos jours, grâce surtout aux savants travaux de MM,

Augustin Thierry, de

Sismondi, Guizot, ne sont-ce pas là autant de preuves de son

antiquité, et

partant, de sa véracité?

Dom

Toussaint-Duplessis faisait remonter le manuscrit

qu'il avait vu au chartrier de l'abbaye, à la fin du Xe

siècle, c'est-à-dire,

trois cents ans seulement après

l'événement, à l'époque

où les manuscrits

primitifs de Jumièges étaient encore

gardés à Haspres, en Flandre

(Cambrésis),

quand le monastère se relevait de ses ruines et qu'il

fallait de nouveau.créer

une bibliothèque. Dans ce même siècle,

Fulbert dit qu'il n'a écrit la vie de

saint Aicadre que d'après l'ordre des moines de

Jumièges, ses maîtres, et sur

des manuscrits auxquels il s'est borné à faire

quelques corrections. Les

interpolations de Fulbert ( Remarquez cette

parenthèse : « Le bateau

parvint

en Neustrie (aujourd'hui Normandie). » S'il n'y avait que des

additions de

cette nature à.reprocher à Fulbert, la chronique

des Énervés aurait été en

butte à moins d'attaques et sa défense serait

aujourd'hui plus facile) sont,

apparemment, devenues les incorrections qui ont

été si âprement signalées

dans

la légende des Énervés.

La vie exemplaire des moines au Xe siècle exclut tout

soupçon sur leur

sincérité. Enfin le

style sobre et la peinture fidèle des moeurs

mérovingiennes suffiraient, au

besoin à prouver que l'auteur vivait sous la

première race, ou au pis, fort peu

de temps après. Ajoutons que cette chronique est

à nos yeux un petit

chef-d'oeuvre de narration historique, La catastrophe des

Énervés offre tout

l'intérêt d'un drame : exposition,

péripéties, dénouement.

Il faut

avouer

qu'une pareille fiction serait celle d'un habile écrivain,

d’un adroit

imposteur, la vérité seule impose aussi

heureusement. Un moine d'imagination,

un copiste étourdi, contemporain des Croisades, peut avoir

commis le récit

romanesque cité,avec complaisance, par M. E.-H. Langlois. Un

écrivain sincère,

un témoin, un cénobite contemporain des faits a

seul pu saisir sur le vif les

détails dont on relève l'exactitude historique

à chaque ligne de notre

chronique.

Outre cet admirable récit, des statues, des bas-reliefs, des

fresques, des

distiques furent,

à diverses époques, placés en souvenir

des Énervés dans les églises et dans

le

cloître de l'abbaye de Jumièges (1).

(1)

D'après MM. les Religieux, voici

quelle serait l’éthymologie du mot

Jumièges:

Auctla refulgebat nongintis fratribus olim

Gemiéges ainsi appelé des deux fils

gémeaux de Clovis, brillait jadis par ses

neuf cents moines.

Nous n'insisterons que sur le monument le plus remarquable, un tombeau

placé au

milieu du

choeur de l'église Saint-Pierre et qui

représentait en relief deux jeunes

princes âgés, selon Tousaint-Duplessis d'environ

seize à dix-sept ans ; ils

étaient ceints d'un diadème et revêtus

de

longs manteaux parsemés de fleurs de lys d'or, avec une

agrafe de pierreries.

Selon M,

E.-H. Langlois, ces statues ne remonteraient guère qu'au

règne de saint Louis ; cela

est incontestable. Les quatre vers suivants, qui résument

tant bien que mal la légende, étaient

gravés autour du tombeau!

Patri bellica gens, bella salutis agens

Ad votum matris Bathitdis poenituere

Pro scelere propro, proque labore patris

(lVoici comment cette épitaphe a été traduite t

En l'honneur du Très-Haut reposent en ces lieux

Du valeureux Clovis les enfants belliqueux

Cette imitation en vers français si incomplète,

donne une Idée de l'infidélité

des versions en général.

Les autres légendes, que nous avons cru devoir écarter à cause de leurs longues digressions, de leurs erreurs, de leurs fréquente anachronismes, de leurs enjolivements romanesques datent aussi de cette époque. La version française citée par M, E.-H Langlois est du XVe siècle et l'original latin a été écrit, évidemment sous l'influence des Croisades. - Nous nous bornerons à ces rapprochements.

En effet, quoi qu'il en soit de cette inscription, notre intention est de la mentionner, non de la discuter, Comme toutes lès légendes, elle atteste le fait de l'existence des Énervés, c'est là le principal : l'accessoire, le détail, la forme ne peuvent venir qu'après et n'ont qu'une importance secondaire. Ces princes ont-ils existé, oui ou non ? Si nous avons réussi à le prouver, notre tâche est remplie ; la chronique, sauf quelques légères éliminations dont les copistes du moyen-âge sont responsables, doit être inévitablement admise.

Et puis, pourquoi ces bas-reliefs, ces statues, ces fresques, ces vers; pourquoi toutes ces légendes, pourquoi enfin ce tombeau, si dans l'esprit des moines l'histoire des Énervés était un mensonge? Il y a plus, d'ailleurs; cette conviction était bien sincère et de bon aloi, devait reposer sur des preuves incontestables puisqu'un anniversaire avait été institué en faveur des deux jeunes princes mérovingiens.

Cette cérémonie se célébrait chaque année le 18 mai, l'abbé était tenu d'officier en personne, le tombeau était couvert d'un drap mortuaire et l'on devait sonner toutes les cloches (Pro filiis Francorum pater abas celebrabit anniversarium » disaient d'anciennes pancartes de l’abbaye). Cette coutume, pieux témoignage de la reconnaissance de MM. les Religieux, était encore respectée dans le siècle dernier.—Ainsi, les moines auraient sciemment associé la religion pendant dix siècles, sans interruption, à une imposture historique, dont ils n'auraient pas été dupes eux-mêmes! Ils ont pu un instant douter par respect pour la science de. dom Mabillon, la plus grande autorité de la congrégation de Saint-Maur, mais ils n'ont pas cru devoir sacrifier à cette admiration pour son génie l'obit ordonné par la règle.

Les adversaires de notre chronique sont surtout à cheval sur cet argument: la fourbe des moines au moyen-âge. Comment concilieront-ils cette fourbe avec là rapacité, la soif de l'argent qu'ils reprochent aux mêmes moines ? les prières gratuites de ceux-ci, leur culte permanent, leur reconnaissance inaltérable s'expliquent mieux par leur conviction éclairée, inébranlable, s'appuyant sur une tradition fidèlement, sûrement gardée, et méritent toute l'attention de l'historien, du penseur qui étudie sans idée préconçue, sans esprit de parti, sans préjugé, et qui va droit a la recherche de la vérité.

En résumé, l'existence des Énervés est à nos yeux possible, vraisemblable, probable, certaine

enfin. Les absurdités, les contradictions qu'on a cru découvrir dans la chronique, résultent d'interprétations inintelligentes, incomplètes ou passionnées : on faisait, selon nous, fausse route en partant du tombeau et en côtoyant la légende.

Voici lé procédé de discussion qu'a suivi M. E.- H . Langlois! «Le tombeau est, à n'en pas douter, du XIIIe siècle, donc l'existence dés Énervés au VIe est un fait apocryphe. » Ce mode d'argumentation a-t-il besoin d'être réfuté ? Si on analyse notre chronique, on est étonné, répétons-le, de la sévère exactitude de ses détails historiques, et dès que la naissance des deux princes ne semble plus, physiquement parlant, un fait impossible, le lecteur désintéressé est irrésistiblement entraîné par la naïveté, le charme, et la sincérité du récit; c'est alors que le culte particulier des moines et les cérémonies de la religion viennent sanctionner le fait et affermir la croyance.

Si l'on nous demande à quoi bon une aussi longue discussion à propos d'un événement dont l'importance n'apparaît pas d'abord, nous répondrons que l'Histoire ne devant dédaigner aucun fait, la Chronique des Énervés peut, ainsi que d'autres récits, du même genre et du même siècle, jeter quelque lumière sur les mœurs des derniers Mérovingiens et, en particulier, sur la période obscure de 650 a 660 et sur les fréquentes révolutions du palais à cette époque. L'incertitude où l'on est sur la véritable date de la mort de Clovis II tombera peut-être devant son témoignage.

La folie de Clovis II et ses pèlerinages l'ayant fait disparaître absolument de la scène politique en 650, et la régence ayant appartenu dès-lors à la reine Bathilde, pourquoi quelques historiens n'auraient-ils pas cru à la mort de ce fantôme royal ? cet empire resté indivis pendant quatre années, cet héritage qu'on n'ose pas encore partager, ces désordres et cette rébellion, résultats d'une situation aussi embarrassée, la retraite forcée de Bathilde dans le couvent de Chelles en 660, ces événements n'ont d'explication raisonnable que si, adoptant les faits énoncés par notre Chronique, on reporte la mort de Clovis II à cette dernière date seulement.

Telles seraient, sans doute, les conséquences de l'admission de la Chronique des Énervés au nombre des.documents authentiques de l’histoire de France.