Jean-Didier

MÉHU

Juin 2021

Juin 2021

Si je suis né à Rouen en 1956, j’ai vécu et grandi au Trait. 1, Cavée du Val pour ne rien vous cacher. Un lieu béni des dieux pour un enfant en ce début des années 60: les tennis à 50 mètres, la forêt à 100. Un quartier qui fleurait bon le lilas et le muguet au printemps, où les arbres fruitiers ne se comptaient plus tant ils étaient nombreux. Les orgies de fruits ne m’ont pourtant jamais rendu malade. Je vivais alors avec tous ces bienfaits de la nature dans l’insouciance et le bonheur le plus total du moment.

Le Trait pour moi ressemblait au paradis sur terre.

La route du Célibatorium au tennis. (Denise Guiet) |

J’ai

découvert

très jeune mon pays avec mon premier vélo. Petit,

solide et bleu

ciel. Le jardin s’avéra bien vite trop petit pour

mon besoin

d’espace. L’esprit d’aventure et de

découverte me guidait vers

le « toujours plus loin ».

J’avais obtenu l’autorisation

de sortir en disant où j’étais et

où j’allais (Eh oui, le

téléphone portable était inconnu

à l’époque, heureusement

toutefois). Mes parents travaillant tous les deux,

l’employée de

maison me laissait une liberté royale. Mais bien vite la rue

Guilbaud se terminait au Val des Noyers. J’aimais aussi

pousser

jusqu’au Célibatorium et

l’ancienne plage sur la Seine (sans comprendre à

l’époque

qu’effectivement on s’y baignait avant guerre)

après avoir

traversé la Route Nationale. Cependant à l’époque la circulation n’était pas, il faut dire, la même qu’aujourd’hui. Sans jamais connaître le nom des rues (mis à part les plus significatives), je connaissais néanmoins Le Trait comme ma poche. |

Mes échappées solitaires me conduisaient aussi, en pénétrant la forêt, jusqu’à ce que nous appelions la « colline à galipet » ou « champ Magnan » au dessus de la maison de M. Roy, les maisons Sauzereau et Carrasco pour contempler la vue magnifique de mon univers.

|

||

|

Ce petit vélo bleu était un véritable complice de liberté. J’allais souvent le Jeudi, jour de repos à l’époque des écoliers, chercher ma mère au bureau, pour la pause déjeuner de midi. Je traversais le passage clouté de la Route Nationale face à la Civette, et roulais sur le trottoir (suivant ses recommandations) jusqu’au kiosque à musique.

Là, je tournais à droite pour m’engager sur ce que j’appelais « l’Avenue » dont j’ignorais alors le nom. Parce que, effectivement, cette rue d’une rectitude extrême, menait à l’univers professionnel magique de ma mère, « le bureau ».

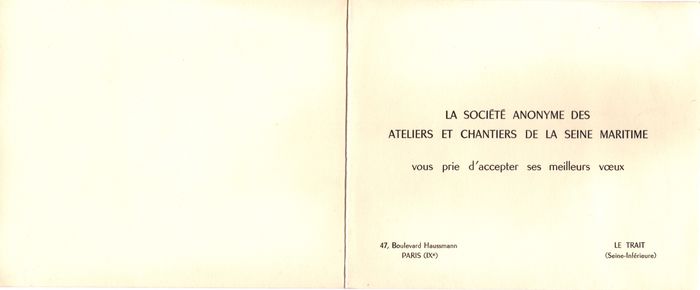

Le bâtiment des ACSM (Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime) que je trouvais majestueux s’imposait progressivement face à moi au bout de cette interminable progression. Je savais où était son univers professionnel : 2e étage, 3e fenêtre en partant de la droite sur la photo.

Son bureau

était pour moi un lieu

fabuleux, donnant sur la salle de travail des secrétaires,

grouillant comme une ruche. En quoi consistait son

activité ?

Je savais plus ou moins qu’elle était

secrétaire de direction,

qu’elle distribuait le travail de secrétariat et

assistait le

Directeur. Elle avait en fait de multiples tâches.

L’une d’entre

elles, et non des moindre, était d’organiser la

réception des

lancements de navires (accueil des officiels,

cérémonie en tribune,

réception de clôture). Ce qui nous permettait

souvent, mes sœurs

et moi, d’assister à ces lancements sur la tribune

officielle, …

de voir toutes ces personnalités,… et en plus

d’assister au

lancer de la bouteille de Champagne qui allait se briser sur la coque pour mettre à flots le

nouveau né.

Son bureau

était pour moi un lieu

fabuleux, donnant sur la salle de travail des secrétaires,

grouillant comme une ruche. En quoi consistait son

activité ?

Je savais plus ou moins qu’elle était

secrétaire de direction,

qu’elle distribuait le travail de secrétariat et

assistait le

Directeur. Elle avait en fait de multiples tâches.

L’une d’entre

elles, et non des moindre, était d’organiser la

réception des

lancements de navires (accueil des officiels,

cérémonie en tribune,

réception de clôture). Ce qui nous permettait

souvent, mes sœurs

et moi, d’assister à ces lancements sur la tribune

officielle, …

de voir toutes ces personnalités,… et en plus

d’assister au

lancer de la bouteille de Champagne qui allait se briser sur la coque pour mettre à flots le

nouveau né.Traditionnellement, maman remettait un bouquet à la marraine. Et le bateau s’éloignait, glissant sur sa rampe, dans le bruit infernal des chaines qui le freinaient pour ne pas qu’il allât s’encastrer sur la rive gauche de la Seine, guidé par les pousseurs.

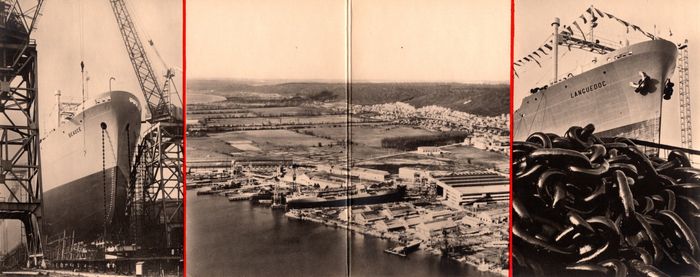

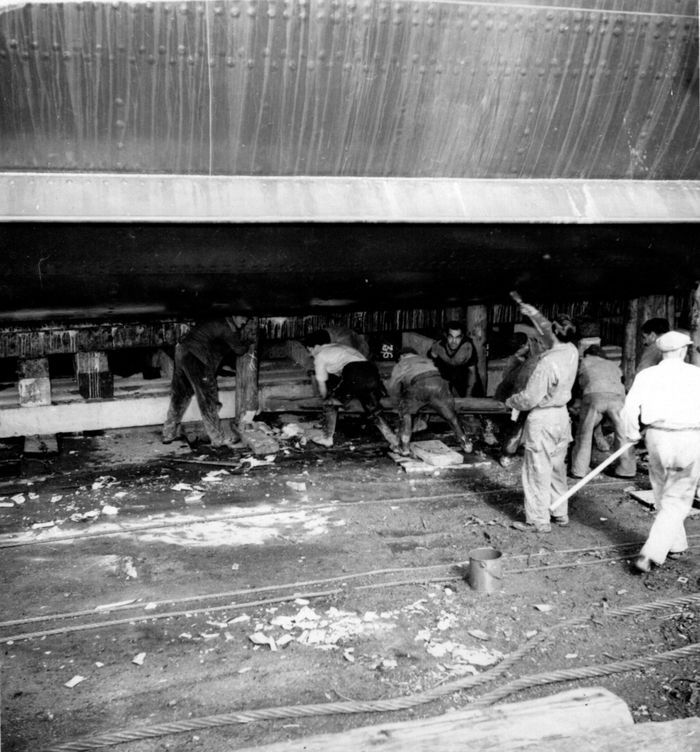

Je ne pouvais imaginer à l’époque le travail herculéen du personnel ouvrier, sous la coque, chargé effectivement du lancement des navires. Ces derniers reposaient non seulement sur la rampe inclinée vers les flots, mais aussi sur des poutres qui stabilisaient le poids de l’ouvrage.

Préparatifs

du Ville

de Brest

Retouches

peinture...

L’abattage

au

bélier de ces accores

et le

déblocage des clés de retenue,

lourdes pièces métalliques, permettaient de

libérer le géant pour

qu’il glissât vers la liberté fluviale.

Les manœuvres étaient

réglées avec une exigence pointilleuse. Il

arrivait, fait

extrêmement rare, que les chaines se bloquent sur la cale et retiennent le navire.

La

réactivité du

personnel tant à bord que sur la cale résolvait

à ce moment

improbable très vite le problème.

L’abattage

au

bélier de ces accores

et le

déblocage des clés de retenue,

lourdes pièces métalliques, permettaient de

libérer le géant pour

qu’il glissât vers la liberté fluviale.

Les manœuvres étaient

réglées avec une exigence pointilleuse. Il

arrivait, fait

extrêmement rare, que les chaines se bloquent sur la cale et retiennent le navire.

La

réactivité du

personnel tant à bord que sur la cale résolvait

à ce moment

improbable très vite le problème.

Pour ma part, j’avais malgré tout conscience d’avoir une vie privilégiée mais n’en faisais jamais état. Mes camarades étaient indifféremment fils d’ouvriers ou de cadres. Seul m’importait leur esprit de jeu, de créativité et de découverte.

Lancement du Névé

Comment donc imaginer qu’un lieu aussi magique chargé de bonheur, des gens aussi bienveillants, aient pu vivre des moments tragiques, chargés de malheur et de souffrance ? Impossible d’envisager cela avec les yeux de mes jeunes années.

D’autant que mes parents ne parlaient jamais de cette période de guerre, éprouvante et dramatique, axés qu’ils étaient sur le bien-être familial.

Ma mère, Raymonde Méhu, était un roc, d’une efficacité à toute épreuve, mais agissait toujours en douceur. Ce que nous appellerions aussi aujourd’hui une personne solaire.

Raymonde Déhais est née en août 1914, quatorze jours après la mobilisation pour la Grande Guerre. Elle est venue habiter au Trait avec ses parents, à la retraite de son père Emile Déhais, ancien chef de gare. Elle entre au Service du secrétariat des Ateliers et Chantiers de la Seine-Maritime le 2 Mars 1931 comme sténodactylo 2e échelon, 1e catégorie (le must). Elle a 16 ans et 6 mois.

18

ans en 1932. Frêle jeune fille, mais certainement

déjà d’un

aplomb remarquable. Etait-elle consciente alors qu’elle

effectuerait toute sa carrière aux ACSM du Trait, et

gravirait très

vite les échelons ?

18

ans en 1932. Frêle jeune fille, mais certainement

déjà d’un

aplomb remarquable. Etait-elle consciente alors qu’elle

effectuerait toute sa carrière aux ACSM du Trait, et

gravirait très

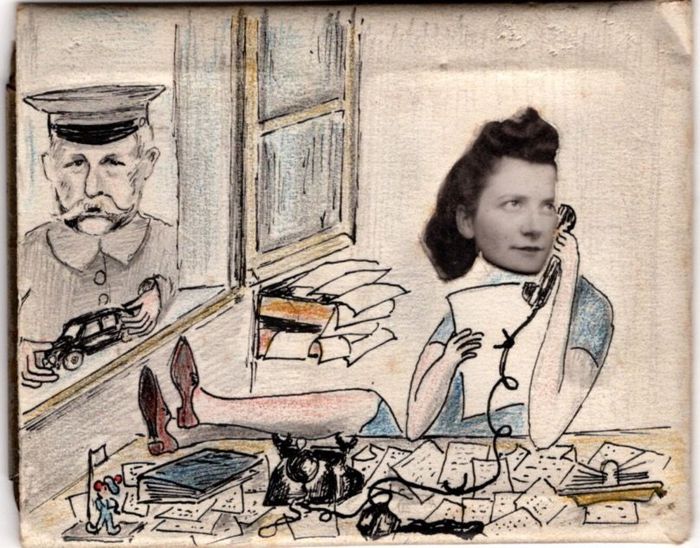

vite les échelons ? Cependant des années sombres et difficiles allaient marquer son univers tant traiton que professionnel. Si quelquefois il m’est difficile de dater certaines photos au cours de ces années, j’y arrive néanmoins en voyant évoluer sa coiffure au fil du temps et de la mode.

En 1941

La bonne humeur et la créativité étaient malgré les circonstances toujours présentes. Le Trait était un petit microcosme où tout le monde se connaissait. J’en veux pour preuve l’illustration de Monsieur Lecuyer datant de 1944.

Si je peux reconnaître Monsieur Simon (à gauche) et Monsieur Bonnet avec son chapeau melon (personnes que j’ai bien connues), je ne peux malheureusement identifier les autres personnes significatives de la cité représentées ici.

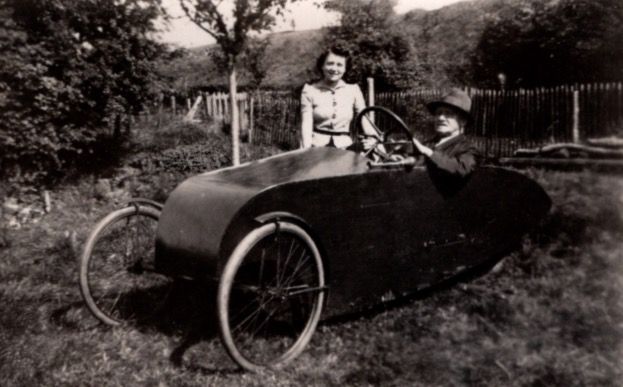

La carte professionnelle de ma mère, sertie dans le métal, doit dater des années 42, ou 43 (vue la coiffure). L’illustration semble être son œuvre, mais je pense que le portrait doit être d’Emile, mon grand père, qui avait un sacré coup de crayon. On peut voir la ressemblance avec son portrait photo. Il était, disait ma mère, « bon comme du bon pain ». Au cours de ces années il se déplaçait couramment dans le pays, fier comme Artaban, au volant de son vélocar

Cependant, impossible d’échapper aux conditions difficiles de vie, les exercices d’alerte au Trait et les bombardements. Mon grand père se réfugiait dans l’abri sous la voie de chemin de fer avec ses proches, toujours chargé de sa sacoche contenant les papiers familiaux d’importance.

La maison familiale est restée debout au milieu des obus et des bombes. Située avenue Foch non loin de l’église St Nicolas derrière la boucherie charcuterie, elle est toujours là aujourd’hui. Ce qui n’est pas le cas de certaines autres alentour.

Ma mère parlait peu de sa famille de la période avant guerre, encore moins des blessures qui ont marqué Le Trait lors de ce conflit. J’ai découvert il y a peu les photos de sa jeunesse afin de reconstituer un album avant son mariage en 1947. Si j’en connaissais certaines, les quelques images de cette période malheureuse m’étaient totalement inconnues. Encore moins les textes concernant « les événements d’août 1945 ». Un véritable choc, un témoignage poignant d’un intérêt historique certain. Ma cousine Maryse (sa nièce) qui lui était très proche, confirme : « cela ne m’étonne pas de Raymonde ! ». Elle a effectivement toujours eu l’habitude de tout noter, tout consigner, pour éventuellement en rendre compte, garder une trace. Et dans ce métier, c’est une qualité remarquable. Témoignage très sûrement noté à la volée, le texte « Evènement d’août 1945 » doit être en fait la retranscription de ses notes sténo qui relatent minute par minute ces évènements douloureux. On pourrait même compter dans le texte le nombre d’impacts d’obus et de bombes tellement le bruit y est assourdissant. C’est ainsi que l’allocution de Monsieur Abbat a pu situer à la minute près chaque événement, qui rend hommage à Monsieur Jean Huré ainsi qu’à ses proches. Et maintenant je connais l’origine de cette « Avenue » qui mène aux anciens chantiers ACSM. Evidemment ce n’est pas le nom de son homonyme musicien que l’on trouve sur internet, mais bien cet ingénieur, cet homme de valeur, qui a fait l’histoire locale de notre cité : Le Trait. Chaque écolier devrait en fait connaître l’histoire de ces noms locaux oubliés, c’est aussi cela l’histoire de la France.

J’espère que vous ressentirez

la même émotion que j’ai eue en

lisant ces textes.

J’espère que vous ressentirez

la même émotion que j’ai eue en

lisant ces textes.

Merci à Raymonde Méhu Déhais qui a su noter ces lignes (autant professionnelles que personnelles) ; merci à Monsieur Abbat pour son remarquable et bouleversant hommage à cet homme unique autant pour ses proches et sa cité, que pour les ACSM ; merci à Monsieur l’abbé Lenouvel qui a su aussi rendre hommage à cet homme de bien.

Qu’on se le dise : la rue Jean Huré est une Grande Avenue.

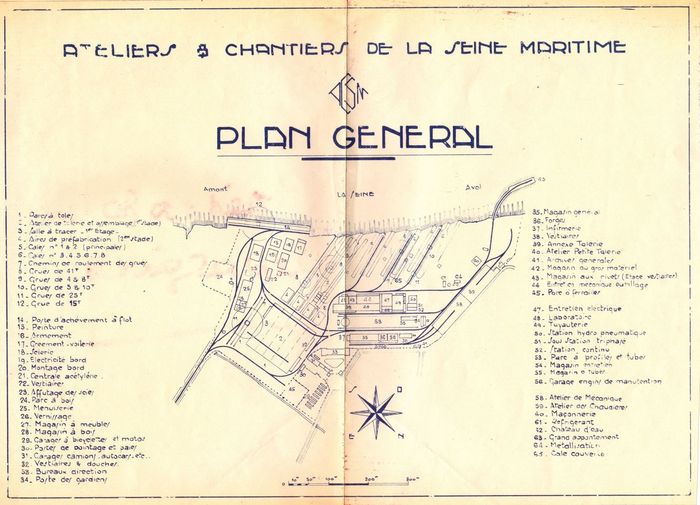

Pour mieux comprendre, je joins à ces quelques documents, parmi la collection Raymonde Méhu, le plan (non daté) des ACSM qui semble être de cette époque (le style de la lettre étant typiquement des années 30). Il permettra de mieux situer l’évolution des évènements relatés. Même si la vue aérienne date de 1962, il est possible de comprendre que c’est sensiblement ce que voyaient nos alliés aviateurs en 1945 pour lâcher leurs bombes qui ont fait pas mal de sacrifices français ici-bas afin de libérer notre beau pays du fanatisme et du joug de l’occupant.

Cliquer

pour agrandir

Vue

aérienne de 62. Cliquer pour agrandir