Les énervés de Jumièges ! C'est ainsi que leurs voisins désignaient les habitants du cru. Enfants, on nous racontait que deux fils de roi, punis par leur père, avaient dérivé sur la Seine, les jarrets coupés, pour s'échouer à Jumièges où ils avaient depuis leur tombeau. Connue dans toute l'Europe, cette légende était-elle une belle supercherie...

La

légende des énervés se situe

à

l'époque de Filibert, dans les années 660. Alors

que Clovis II, béni par sa

sainte femme Bathilde, entreprend de se rendre longuement en terre

sainte, le

gouvernement est confié à son fils

aîné sous la régence de la reine. Mais

voilà

que le dauphin s'oppose à sa mère, l'exclut du

conseil et entraîne avec lui son

cadet dans la révolte. Apprenant cela, Clovis rentre

précipitamment en France.

Ses fils lui opposent immédiatement une armée.

Alors, Clovis leur adresse un

messager de paix. Qui échappe de justesse à la

mort! Fort des prières de sa

vertueuse épouse, le roi finit par triompher des rebelles.

Il réunit ses leudes

qui n'osent porter jugement contre la lignée royale.

Bathilde, elle, a son idée:

"Je juge que doivent être affaiblies la force et la puissance

de leur

corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur

père."

La

légende des énervés se situe

à

l'époque de Filibert, dans les années 660. Alors

que Clovis II, béni par sa

sainte femme Bathilde, entreprend de se rendre longuement en terre

sainte, le

gouvernement est confié à son fils

aîné sous la régence de la reine. Mais

voilà

que le dauphin s'oppose à sa mère, l'exclut du

conseil et entraîne avec lui son

cadet dans la révolte. Apprenant cela, Clovis rentre

précipitamment en France.

Ses fils lui opposent immédiatement une armée.

Alors, Clovis leur adresse un

messager de paix. Qui échappe de justesse à la

mort! Fort des prières de sa

vertueuse épouse, le roi finit par triompher des rebelles.

Il réunit ses leudes

qui n'osent porter jugement contre la lignée royale.

Bathilde, elle, a son idée:

"Je juge que doivent être affaiblies la force et la puissance

de leur

corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur

père."

Le bateau fut

construit, des lits aménagés. Et les deux princes

embarquèrent en se signant

devant un grand concours de peuple. Ils

dérivèrent ainsi jusqu'en un lieu

appelé

Gemme. Filibert vint à eux et reconnut en leurs parures les

héritiers d'une

riche lignée. Il les conduisit jusqu'au moutier de Monsieur

Saint-Pierre pour

en faire de fidèles serviteurs de Dieu. Avertis, le roi et

la reine vinrent à

Jumièges, en agrandirent le monastère, lui

léguèrent des terres. Nombre de

seigneurs se firent moine tandis que les deux princes finirent leurs

jours ici

jusqu'à ce que "Notre

Seigneur reçust

leurs âmes en paradis".

Pure

légende ! Inepte roi

fainéant, Clovis est mort très jeune, 21 ans

peut-être, 26 tout au plus, un âge en tout cas

où ses enfants n'étaient pas en

mesure de se dresser contre lui. Pleutre, il ne si fit jamais

pèlerin en terre

sainte. Ses trois fils, Clotaire, Childéric et Thierry, ont

tour à tour régné

et n'ont jamais été moines, encore moins

énervés.

Cette

histoire apparut en fait

bien plus tard, dans un

manuscrit du

XIIe siècle, sans doute pour justifier l'origine de biens

considérables

effectivement consentis par la reine Bathilde. Sous l'influence des

croisades,

on réécrit alors l'histoire pour mener tous ses

héros à Jérusalem. C'est dans

une vie de sainte Bathilde, rédigée en latin,

qu'apparaît le supplice des

Enervés: "Et lorsque les jeunes hommes eurent

été amenés devant leur

père, en présence de tous, elle ordonna qu'on

leur brûlât les nerfs des jarrets

avec des clous rougis au feu." Notons que les Annales de

Jumièges,

rédigées en 1225, on fait allusion à

un seul Enervé. Une fois supplicié, dit ce

récit, il fut directement enfermé à

Jumièges où il aurait fait don du quart de

ses biens. Une copie de ce texte fut grattée plus tard pour

mettre au nombre de

deux nos fameux Enervés. Voilà qui s'appelle faux

et usage de faux...

Cette

histoire apparut en fait

bien plus tard, dans un

manuscrit du

XIIe siècle, sans doute pour justifier l'origine de biens

considérables

effectivement consentis par la reine Bathilde. Sous l'influence des

croisades,

on réécrit alors l'histoire pour mener tous ses

héros à Jérusalem. C'est dans

une vie de sainte Bathilde, rédigée en latin,

qu'apparaît le supplice des

Enervés: "Et lorsque les jeunes hommes eurent

été amenés devant leur

père, en présence de tous, elle ordonna qu'on

leur brûlât les nerfs des jarrets

avec des clous rougis au feu." Notons que les Annales de

Jumièges,

rédigées en 1225, on fait allusion à

un seul Enervé. Une fois supplicié, dit ce

récit, il fut directement enfermé à

Jumièges où il aurait fait don du quart de

ses biens. Une copie de ce texte fut grattée plus tard pour

mettre au nombre de

deux nos fameux Enervés. Voilà qui s'appelle faux

et usage de faux...

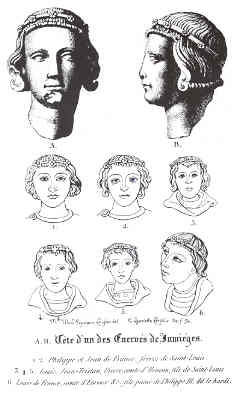

Le corps des deux

princes,

affirme Dom

Cousin, auraient été retrouvés en

934 dans le chapitre et translatés en l'église

Notre Dame. Leur tombeau n'est

certainement pas de cette époque. Il jure même par

une erreur anachronique. Car

les deux princes sont vêtus d'habits ornés de

fleurs de lys. Or ces attributs

ne sont apparus qu'au XIIe. En étudiant de près

les motifs, on ne peut

qu'attribuer ces sculptures aux ciseaux d'un artiste du XIIIe. "En

sorte,

disait Hyacinthe Langlois, que ce monument n'a point donné

sujet à fable. Mais

la fable a donné sujet au monument." Pour

accréditer la légende, on fit

graver ce texte en latin :

Race belliqueuse et qui fit la guerre

Sur le désir de Bathilde ils se repentirent

Et pour leur propre crime et pour le mal causé à leur père.

|

|

|

Bel anachronisme !

L’abbaye est représentée ici telle

qu’elle n’était pas encore au temps de

Philibert… |

En l'église

Notre-Dame

étaient deux statues représentant le couple

royal.

Sur le socle de Clovis, un bas-relief montrait la barque à

la dérive et deux adolescents

recueillis. Sur celle de Bathilde, on le voir endosser l'habit

monastique. Au

XVe, un mystère fut composé sur ce

thème. Il est connu sous le nom de "Miracle

de Nostre Dame et de saincte Bauteuch, femme du roy Clodeveus qui, pour

la

rébellion de ses deux enfans, leur fist cuire les jambes,

dont depuis se

revertirent et devindrent religieux." 2.634 vers ! Trente-six

personnages !

Au XVIe siècle, on réalise une fresque de cette histoire pour le nouveau cloître de cette abbaye appelée parfois, dans la chronique de France l'abbaye des Enervés. Elle représente l'arrivée des deux princes. Sur la porte du même cloître, on va jusqu'à attribuer aux Enervés le nom même de Jumièges :

Gemegia

ex natis Clodovici gemellis

Aueta

refulgebat nongentis fratibus olim

Ronsard, en

1562,

évoque cette

épopée dans le chant IV de sa Franciade

pour amener le jeune lecteur à cette morale: ne jamais rien

faire à l'encontre

de ses parents. Quant aux moines, ils poussent leur conviction

jusqu'à fêter

chaque 18 mars l'anniversaire des Enervés. Ce

jour-là, c'est l'abbé en personne

qui officie.

Qui étaient vraiment

ces

énervés? Voilà qui opposa plusieurs

érudits.

La

thèse Langlois

En publiant "Apologie pour l'histoire des deux fils aînés de Clovis II, énervés et moines de Jumièges", Don Adrien Langlois, prieur de l'abbaye en 1615, opte "naïvement" pour les fils de Clovis II qu'il handicape du reste des bras. En fait, c'est lui qui exhume des limbes de l'oubli cette fameuse légende. Dans quel but? Rappeler aux donateurs potentiels, à Louis XIII lui-même, que Jumièges a la faveur de la couronne depuis des temps immémoriaux. Et ça marche. Les dons affluent...

Langlois

trouva dans le poète Ulric Guttinguer un partisan convaincu.

Pour lui, la légende

est bien attestée par d'anciens chroniqueurs,

excepté Guillaume de Jumièges. Il

s'appuie notamment sur le Miracle de sainte Bauteuch qui, à

ses yeux, ne peut

avoir été inventé de toutes

pièces.

La

thèse Duplessis

Le

père Duplessis,

lui,

échafaude une tout autre version en remontant au

père de Charlemagne. Pépin le Bref avait pour

frère Carloman. Ce dernier aurait

vu ses deux fils se dresser contre lui avec l'aide de leur oncle

Gripon. Gripon

a bien existé, il s'est bien révolté

contre Carloman. Mais l'histoire n'a pas

retenu l'énervement de ses neveux. Si ce n'est qu'ils

entrèrent en religion...

La

thèse Mabillon

La

thèse Mabillon

Il fallut attendre Mabillon pour approcher peut-être la vérité. Sa thèse? Sous Charlemagne, deux de ses opposants, Tassilion, Duc de Bavières, et son fils Théodon, moururent à Jumièges au terme d'un exil monastique. Ils avaient cherché à soulever les Huns contre l'empereur. Voilà qui inspira à ses yeux la légende des énervés. Et c'est à l'emplacement de leur sépulture, datant des années 800, que l'on érigea au XIIIe siècle le faux tombeau des énervés. En 1883, Eugénie-Caroline Saffray, dame de Chervet, publie sous le pseudonyme de Raoul de Navery Les mystères de Jumièges, sur le thème des Enervés. Elle réfute la thèse Langlois mais aussi Mabillon puisque pour elle, Tassillon est mort en Bavière. Alors, elle épouse la thèse Duplessis. Reste que lorsque l'on creusa sous le tombeau des énervés, on découvrit deux squelettes, dont celui d'un vieillard, les pieds tournés vers l'Est, ce qui indique des séculiers.

La thèse SavalleEnfant de Jumièges, Emile Savalle rejoint Langlois et Guttinguer et donne pour certaine la légende. Il est appuyé en cela par Julien Loth, l'homme qui publia les manuscrits inédits de l''histoire de l'abbaye de Jumièges. Lire sa thèse:

Autres

hypothèses...

Quand,

en 1760, un moine écrit

la chronique de Jumièges, il avance cette

hypothèse. Deux princes ont certes été

enterrés à Jumièges. Mais le terme

énervés ne suppose pas qu'on leur

coupât les jarrets. Simplement, ils furent débilités,

autrement dit tondus, inaptes à porter la couronne : debilitare

quasi nervos

auferre...

Quand,

en 1760, un moine écrit

la chronique de Jumièges, il avance cette

hypothèse. Deux princes ont certes été

enterrés à Jumièges. Mais le terme

énervés ne suppose pas qu'on leur

coupât les jarrets. Simplement, ils furent débilités,

autrement dit tondus, inaptes à porter la couronne : debilitare

quasi nervos

auferre...

Maintenant,

une autre influence est encore

possible, c'est la révolte de

Robert et Henri, fils de Robert Le Pieux contre leur mère,

la reine Constance.

C'était en 1030. Henri eut alors des

libéralités pour Jumièges.

Pour Hyacinthe Langlois, cette légende a été fabriquée sous Richard-Cœur-de-Lion ou de Jean-sans-Terre. Aucune trace antérieure!

Le tombeau des Enervés disparut sous les gravats de 1793. On le retrouva mutilé, dans les années 1830. Il portait encore des traces de couleur or et azur.

Le romantisme du XIXe siècle s'empara de cette légende pour la populariser jusqu'en Amérique. Et faire connaître ainsi Jumièges un peu partout. C'est en 1838 que E. Frère exhuma de la bibliothèque nationale le Miracle de sainte Bauteuche alors que Hyacinthe Langlois consacre à la légende un brillant essai.

L'affaire des tableauxEn 1869, le peintre Gabriel Martin remporta le prix Bouctot pour une toile intitulée Les énevés de Jumièges. Elle fut longtemps accrochée à l'hôtel des Sociétés savantes de Rouen, rue Beauvoisine. Elle est depuis 2009 en dépôt au musée des Beaux-Arts.

"La

parole a ensuite été donnée

à M. Decorde,

pour lire, au nom de M. Hellis, le rapport

présenté par

la Commission chargée de juger le concours relatif au Prix

Bouctot.

"Ce prix devait

être

décerné à la meilleure oeuvre d'art,

peinture,

sculpture ou gravure, dont le sujet serait puisé dans

l'Histoire

de la Normandie. Un seul tableau avait été

envoyé.

Il représentait Les Énervés de

Jumiéges,

sujet qui rentrait complètement dans les conditions du

programme. Conformément au rapport

présenté par la

Commission, l'Académie a été d'avis de

décerner le prix à l'auteur de ce tableau. C'est

un jeune

peintre, M. Gabriel Martin, né à Rouen, demeurant

à Paris, rue de Madame, n° 52.

"M. Martin,

présent à

la séance, est venu, à l'appel de son nom,

recevoir ce

prix des mains de M. le Président. Les applaudissements qui

ont

accueilli le lauréat, s'adressaient en même temps

à

son oeuvre qui décorait là salle dans laquelle

l'Académie tenait sa séance."

Le tombeau des

Enervés, Le Musée universel, 1857.

En 1911, Martin écrira au maire de Rouen : « À la fin de ma carrière, je serais heureux d’offrir à ma ville natale mon tableau des Énervés. J’espère que la ville voudra bien accepter cette offre d’un de ses concitoyens. » En 2009, le musée des Beaux-arts récupère le tableau, remisé dans un local d’entretien à l’Hôtel des Sociétés savantes, rue Beauvoisine. Restauré grâce à la famille Martin, il sera exposé du 13 septembre au 6 janvier 2019.

Mais c'est surtout la toile d'Evariste Luminais qui est passée à la postérité. On doit même dire LES toiles. L’une, conservée aujourd’hui en Australie, fut exposée au Salon de 1880. L’autre est un fleuron du musée des Beaux-Arts de Rouen. On compte aussi une étude où apparaît un troisième personnage, assis en pleurs à l'avant de l'esquif.

Des amis, connaissant ma passion pour Jumièges, me dirent un jour avoir été surpris de découvrir le tableau des Enervés à Sydney. Plus de cent ans plus tôt, on exprimait déjà le même étonnement. Voici un article du Matin. Il est daté du 8 juin 1889.

L'interview de Luminais On

sait

que, d'après les lois et conventions internationales qui

règlent la propriété artistique,

aucune

reproduction d'un tableau vendu, sauf stipulations contraires, ne peut

être faite sans le consentement de la personne devenue

propriétaire du sujet traité.

On

sait

que, d'après les lois et conventions internationales qui

règlent la propriété artistique,

aucune

reproduction d'un tableau vendu, sauf stipulations contraires, ne peut

être faite sans le consentement de la personne devenue

propriétaire du sujet traité.

Ces

quelques mots nous

semblent utiles pour expliquer l'étonnement d'un voyageur

visitant l'exposition

des

beaux-arts, au

Champ-de-Mars « C'est étonnant,

s'écria-t-il devant

plusieurs personnes, je vois ici deux tableaux que j'ai

déjà vus au musée de Sydney, en

Australie; l'un,

les Enevés de Jumièges, de M. Luminais, l'autre,

Les

derniers moments de Chlodobert, de M. Maignan Quel est ce

mystère ? Où se trouvent les originaux,

à Paris ou

à Sydney? Les Australiens se croient les seuls

propriétaires des originaux ! Est-ce qu'ils se tromperaient?

»

On

fit cercle autour du

voyageur, qui disparu bientôt en faisant d'autres

commentaires haute

voix.

Averti

de l'incident,

nous nous fîmes un devoir de nous procurer de plus amples

renseignements.

Nous

apprîmes

Que le voyageur

qui s'était ainsi exprimé, causant une

certaine

émotion parmi les personnes présentes, est un

professeur

à San-Francisco, M. D. qui avait visité

dernièrement lesprincipales villes de l'Australie. M. D.

était descendu à l'hôtel de Gibraltar,

rue

Saint-Hyacinthe.

Hier,

nous nous

présentâmes à cet hôtel, mais

il nous fut

répondu que M. D. venait de partir pour Londres,

où

il doit séjourner quelque temps.

Caricature parue dans le

Charivari du 1er mai 1880

Désireux

d'éclaircir ce

mystère, nous nous présentâmes chez M.

Maignan, 1,

rue de La Bruyère mais M. Maignan était parti

pour la

campagne.

Nous avons eu la bonne

fortune de rencontrer M. Luminais, il son domicile, boulevard Lannes.

M. Luminais se met entièrement à notre disposition. Nous lui expliquons le but de notre visite.

Par ce temps de contrefaçon littéraire et artistique, disons-nous, il ne serait pas impossible qu'on ait vendu au musée de Sydney une contre-façon, une copie de votre tableau si remarqué au Salon de 1880. Renseignez-nous à cet égard.

Il est parfaitement exact, nous répond M. Luminais, que j'ai vendu au musée de Sidney mon tableau Les Enervés de Jumièges, qui a figuré au Salon de 1880.

Alors?

|

||||||||||||||

Ce n'est pas, à proprement parler, une reproduction que j'ai faite; je le répète, il y a des différences sensibles entre le tableau que j'ai vendu à Sydney et celui que je viens d'exposer.

Nous n'insistons pas.

Nous nous

retirons on emportant la conviction que cet incident ne sera pas sans

causer quelque émoi ; nous assisterons sans doute

à un

débat des plus intéressants au point de vue de la

propriété artistique.

Flaubert

lui-même, au

milieu des ruines de

Jumièges, s’était juré

d’écrire leur histoire. Ce qui ne resta

qu’un projet. Mais mois

d’un an

avant sa mort, le père de Madame Bovary s’en

confiait encore à Marxime du Camp.

Jean Hugo (1894-1984) Gouache

intitulée Les Enervés de Jumièges (9 x

13.5 cm) annotée au dos d'un

texte tiré de La Franciade de Pierre de Ronsard

Simone de Beauvoir, alors professeur à Rouen, raconte dans La Force de l'âge : "Je tombai en arrêt devant un tableau dont j'avais vu, enfant, une reproduction sur la couverture du Petit Français illustré et qui m'avait fait grande impression: les Énervés de Jumièges. J'avais été troublée par le paradoxe du mot énervé, pris d'ailleurs dans un sens impropre puisqu'on avait en fait tranché les tendons des deux moribonds. Ils gisaient côte à côte sur une barque plate, leur inertie imitait la béatitude alors que, torturés par la soif et la faim, ils glissaient au fil de l'au vers une fin affreuse. Peu m'importait que la peinture fût détestable; je suis restée longtemps sensible à la calme horreur qu'elle évoquait."

Dans son discours de réception à l'Académie française, en 1960, Henry Troyat fait allusion aux Enervés. Ils inpirèrent aussi Simone de Beauvoir, Guibert, Salvador Dali qui vient à Rouen, le 4 décembre 1967, pour voir ce chef d'œuvre de l'art pompier. En 2018, à l'occasion de la sortie du nouveau dictionnaire Robert, Jean-Noël Jeanneney eut cette superbe sortie dans les colonnes du Figaro : « J'ai toujours été frappé de l'évolution du mot “ énervé ”, qui vient des énervés de Jumièges. Autrefois, cela voulait dire qu'ils n'avaient plus de nerf, qu'ils étaient devenus une sorte de flanelle molle; aujourd'hui, cela a une tout autre signification.»

|

|

||

|

Une

baigneuse de Renoir éclabousse les Enervés.

Un clin d'œil de la Normandie impressionniste |

Sacré

travail de mise en scène ! Et de recherche d''accessoires. Une reconstitution photographique par l'association A l'ail. |

On retrouvera le tableau au XXe siècle reproduit à l'intérieur d'un album d'Alain Souchon, "C'est déjà ça", accompagnée de ce commentaire: "Plus de nerf, la belle vie...".

En 1986, Claude Duty en fit un court-métrage onirique. Superbe.

Bref, supercherie ou non, la légende entretenue par les moines fut un joli coup du pub. Elle n'a pas fini de faire ses effets...

Laurent QUEVILLY.

Durement

châtiés de leur terrible faute,

Les deux fils de Clovis, énervés par le feu,

Blêmes, veules, brisés, sont couchés

côte à côte

Dans un bateau qui vogue « à la garde de Dieu

».

Entre ses bords déserts la Seine solennelle

Emporte lentement ce funèbre convoi.

On vont-ils ? Nul ne sait. Au fond de leur prunelle

Flottent l'hébétement, la souffrance et l'effroi.

A Jumièges,

enfin, la barque touche lerre.

On accourt, on les sauve, et des Religieux

Sous les arceaux bénis de leur saint monastèr e

Offrent à ces martyrs un asile pieux.

Car Dieu recueille ceux que le monde abandonne ;

Aux humaines douleurs il daigne compatir :

Il n'est crime si grand qu'un jour il ne pardonne

A qui possède en soi la fleur du repentir.

ADRIEN DÉZAMY.

E.-Hyacinthe Langlois, Essai sur les énervés de Jumièges, 1838, Edouard Frère, Rouen.

Jumièges, Ulric Guttinguer, 1839, Nicétas Periaux, Rouen.

Savalle, Dissertation sur les Enervés de Jumièges

Le Matin, 8 juin 1889.

Raoul de Navary, Les Mystères de Jumièges, 1883, Paris, Delagrave.

G. Huet, La légende des énervés de Jumièges, Revue de l'école des chartes, 1916.

Chanoine Jouen, Jumièges, 1954, Lecerf, Rouen.

Congrès scientifique du XIIIe centenaire, Lecerf, 1955.

Dominique Bussillet, Les Enervés de Jumièges, Cahiers du temps, 2007.

Châteaux et ruines de France, Alexandre de Lavergne, 1845, illus. Théodore Frère.

Le Musée universel, 1857-58.