Par Laurent QUEVILLY.

En 1881, Jumièges se retrouva sans curé. Un comble pour une paroisse qui, un temps, avait compté 1500 religieux. A l'origine de cette première : un conflit entre l'église et la mairie... Pur

Cauchois, étant natif d'Yvetot, l'abbé

Houlière

arriva à Jumièges pour la Noël de 1876.

Il venait

remplacer l'abbé Trouplin qui avait eu maille à

partir

avec nos turbulentes confréries.

Pur

Cauchois, étant natif d'Yvetot, l'abbé

Houlière

arriva à Jumièges pour la Noël de 1876.

Il venait

remplacer l'abbé Trouplin qui avait eu maille à

partir

avec nos turbulentes confréries.

Professeur au petit séminaire, son nom était déjà familier sur les bords de la Seine. Dix ans plus tôt, son cousin germain, Sénateur Houlière, avait occupé le presbytère d'Yainville où il avait passé le plus clair de son temps à rédiger des chansons immortelles dans un truculent patois. Depuis son départ, on fredonnait encore « Noter-Dame d'Autertot » comme s'il s'était agi de l'hymne officiel d'une Normandie souveraine.

En débarquant à Jumièges, Auguste-Eugène Houlière eut aussitôt affaire à nos fameux charitons. Le chaperon de travers, certains, sâs comme des bourriques, perturbaient la messe et les processions après avoir asséché des seaux et des seaux de cidre en quantités inavouables. Du presbytère, l'abbé Houlière, les jours de pain bénit, les entendait vociférer jusque tard dans la nuit et doutait du caractère sacré de leurs litanies. Ils n'en faisaient surtout qu'à leur tête en perpétuant des rites ancestraux qui embarrassaient bien le clergé. Comme ce fameux feu de la Sain-Jean, soir où de jeunes Jumiégeoises plus ou moins girondes se roulaient nues dans le seigle aux fins d'attiser leur fécondité. Ce qu'attesteront volontiers nos registres des naissances.

Houlière, sur ordre de sa hiérarchie, s'interdisait de venir bénir ce feu du diable et de participer à la grotesque procession qui avait lieu le lendemain avec force coups de fusil. Du coup, il eut bientôt à faire face à une curieuse révolte. Nos charitons arboraient habituellement des couvre-chefs vert, blanc ou rouge. Un jour, lors d'une inhumation, ils se coiffèrent d'un chaperon noir en menaçant de ne plus jamais enterrer personne si jamais on leur demandait d'ôter leur chapeau.

Ayant contre lui la population, Houlière avait encore mille motifs de s'arracher les cheveux. Au palais abbatial, la famille Lepel-Cointet se comportait en seigneur avec des exigences féodales. Et puis les charitons, toujours eux, commettaient des malversations dans les finances de la paroisse.

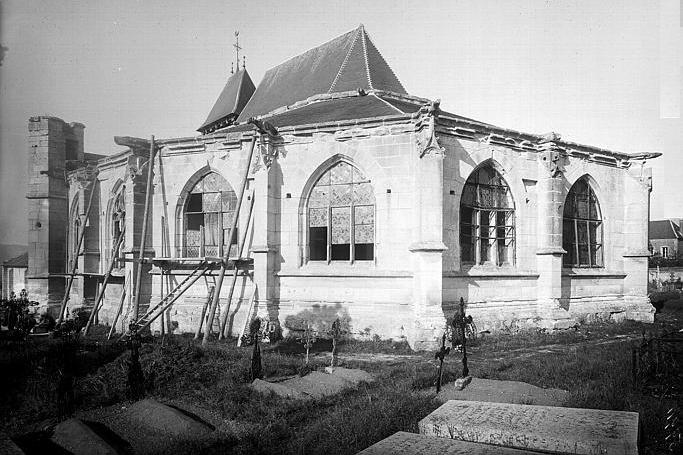

La mairie contre l'église| Cinq

ans après son arrivée, le 7 mai 1881, un conflit

opposa

Houlière au conseil municipal. Le litige portait sur les

grosses

réparations à

faire sur l'église Saint-Valentin. La toiture

était à refaire et les

travaux estimés par devis, s'élevaient

à 5.000F. Or

un décret daté du 30 décembre 1809

obligeait la

paroisse à contribuer aux travaux de cette nature. La commission des finances communales était présidée par Achille Grandchamp, l'oncle d'Arsène Lupin. Du moins de Maurice Leblanc. Il avait été maire de Jumièges et songeait à le redevenir. Sa commission avait à redire sur le montant du devis. La commune avait déjà donné beaucoup à l'exercice du culte. Notamment pour la construction d'un presbytère. Vieille histoire... |

Dès

1879, l'abbé Houlière sollicita l'aide de la

Société des Antiquaires au sujet des 5.000F

estimés pour la réparation des toitures.. Cette docte assemblée demanda alors au préfet que des secours sur les fonds spéciaux réservés aux monuments historiques. 1.000F furent effectivement accordés. Puis gelés devant le refus de la municipalité de s'associer aux dépenses. Finalement, en août 1881, la commission départementale accordera bien un secours supplémentaire de 1.500F pour aider la commune revenue à de meilleurs sentiments. |

Un soir, un fabricien, membre de la commission, fut député pour se rendre au presbytère. L'abbé Houlière comprit de travers l'émissaire qui lui fut adressé. Il pensait qu'il lui fallait réunir la totalité des 5.000F. En réalité, on ne lui en demandait que 1.000F. Mais cette erreur d'interprétation l'amena à refuser tout net.

Devant ce qu'il considérait comme un refus, la municipalité, influencée par Grandchamp, se fendit dès le lendemain d'une délibération en forme de déclaration de guerre et qui fut approuvée par l'administration préfectorale : on supprima le supplément de traitement consenti au curé de Jumièges depuis 1874. « Non par hostilité », jurera-t-elle la main sur le cœur, mais parce que l'état de ses finances ne lui permettait plus « de poursuivre des sacrifices qui, d'ailleurs, ne sont pas obligatoires. » La commune, pour satisfaire l'autorité diocésaine, n'avait-elle pas dépensé 25.000 F dans la construction d'un nouveau presbytère. Et c'est précisément l'emprunt contracté à cet effet qui obérait ses capacités d'investissement.

Des travaux, des travaux et toujours des travaux...

Houlière était dans l'œil du cyclone. Il dressa pour sa hiérarchie un tableau des griefs accumulés contre lui.

| Reproches qui me sont faits | |

| Il y avait 1219F en caisse le 1er janvier 1880. | Oui, mais ce n'était pas tout boni. Car sur cette somme, il était dû 620F sur l'exercice 1879 et, d'ailleurs, le budget de 1881 a été basé sur cette donnée. |

| Il y a eu un tableau vendu 100F. Il fallait en employer le prix à la couverture. | Il a figuré parmi les recettes et est compris dans l'avoir de 1219F. Il ne faut donc pas l'y ajouter, autrement il compterait deux fois. |

| La quête du mariage de Mlle Lepel aurait dû être réservée en tout ou en partie pour la toiture. | Prétention exagérée du contrôle des derniers de la fabrique. D'ailleurs, cette quête a été mise avec les autres quêtes dont elle a grossi le total et a servi de base pour le budget. |

| M. le curé embellit l'église et achète une poule d'or... ça coûte à la fabrique. | Je suis si loin de vouloir épuiser les ressources de la fabrique qu'au contraire je cherche à épargner ses deniers le plus possible. C'est ainsi que, depuis mon arrivée, l'église s'est trouvée enrichie d'ornements et d'embellissements pour une somme de 3.500 à 4.000F, sans aucune participation de la fabrique. La liste des objets sur la feuille ci-contre en est une preuve manifeste. |

| M. le curé y met de la mauvais volonté en refusant une souscription. | L'affaire ne pas été assez clairement exprimée. Si on m'avait fait venir, il est probable que je me serais fait comprendre et que j'aurais acceptée la proposition. |

|

Détail de tout ce qui a été donné à l'église de Jumièges depuis 1877 sans que la fabrique y ait contribué de ses deniers. Statue de saint Joseph polychromée grandeur naturelle.garniture d'autel (dont quatre chandeliers gothiques dorés) Fleurs de mousseline et vase etc. Autres fleurs et autres vases variés. Un tapis de seconde classe. Douze habillements d'enfants de chœur comprenant soutane, sachet, ceinture etc. souliers Deux habillements de thuriféraires complets. Deux soutanes noires de jeunes gens. Deux restaurations de vitraux (rien que pour l'artiste : 1500F) Une chape en drap d'or (coût 350F. La fabrique n'a déboursé dessus que 70F.) Quatre candélabres d'autel (pour les grandes fêtes). Un crédance d'autel pour les grandes fêtes. Deux garnitures (soie moirée) à l'intérieur de deux tabernacles. Une conopée à l'intérieur pour le grand tabernacle. Nappes d'autel. Couvertures d'autel très bien travaillées. Un chandelier pascal artistement tourné. Oriflamme etc. etc. |

Houlière est rappelé

Pour

couper court à ces débats de marchands de tapis,

l'archevêque de Bonnechose nomma

Houlière à Graville-Sainte-Honorine sans lui

désigner ici aucun successeur. Les

plus bigots d'entre les Jumiégeois eurent beau

pétitionner pour

s'opposer à son départ, leur supplique demeura un

vœu pieu. Mais Houlière, comme nous allons le

voir,

n'avait pas que des amis et une ambiance

délétère

régnait dans la paroisse.

Nous

étions alors en septembre 1881. Pour la première

fois de

son histoire,

Jumièges se retrouvait sans curé. Nue pour ainsi

dire comme un

soir de Saint-Jean.

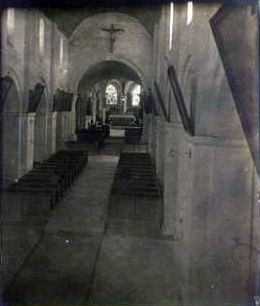

Alors, pour venir biner la paroisse, la fabrique rémunéra le prêtre de la commune voisine, l'abbé Forthomme, curé du Mesnil. Ses vacations vont se résumer à une messe dominicale qui ne consolera guère les paroissiens. Le culte catholique était désormais bien mal desservi. Il allait l'être encore plus car la fabrique, à bout de ressources, ne pourra bientôt plus rétribuer plus longtemps le curé du Mesnil. La messe ne rapportait plus que des nèfles. Dans une église pratiquement déserte, le bedeau passait sous des bouches en cul de poule un plateau de cuivre qu'il ramenait pratiquement vide en sacristie. Plus personne ou presque ne louait son banc pour mettre son comestume du dimanche bien en vue des fidèles. Il en allait de même des chaises, des stalles... Bref, alors que les frais de culte n'étaient même plus couverts, le budget de l'année à venir était déjà croqué.

Au conseil de fabrique...|

Le mardi 6 septembre 1881, en l'absence de l'abbé Houlière, le conseil de fabrique arrêta les modalités de son remplacement. Le curé-doyen du canton participait exceptionnellemet à cette réunion qui se tenait dans la sacristie. Il fut dit que le dimanche suivant, Houlière annoncerait son départ dans les deux ou trois jours et son remplacement par le curé du Mesnil. A la demande du cardinal, la fabrique vota ce soir-là 600 F d'indemnités annuelles à Forthomme. 200 pour frais de voyage, 400 pour certains frais de culte. S'y ajoutaient encore d'autres, toujours à la charge de la fabrique. Le 2 octobre 1781, à 5h et demie du soir, a lieu une nouvelle réunion du conseil de Fabrique. Forthomme y participe. |

Mort

en 1874, enfant du pays, l'abbé Prévost

était

propriétaire de la maison qui lui servait de

presbytère.

Il percevait cependant une indemnité de logement s'elevant

à 250F. Pour son successeur, l'abbé Trouplin, la

commune

versait 300 F au propriétaire de la maison qu'il occupait

tandis

qu'il était décidé, à la

demande de

l'archevêque, de lui octroyer un supplément de

traitement

de 250F.Le diocèse en demandait 300. Pour mettre fin au

conflit, Achille Grandchamp promit le complément. La commune construisit un presbytère qu'occupa l'abbé Houlière. Et, quand elle supprima le supplément de traitement du curé, elle prétexta que c'était son indemnité de logement et qu'elle ne se justifiait plus. Or, ces deux sommes étaient totalement distinctes. C'est en tout cas cette mauvaise interprétation que défendit Paumier à la réunion du 6 septembre, ce qui fit dire au doyen que ne le connaissait pas : "un curé aura à compter avec cet homme-là..." |

Cette instance est présidée par le sieur Desjardins. Deux conseillers municipaux en font partie : les sieurs Lefebvre et Lafosse, qui fait ici office de secrétaire. Deux autres membres ont pour noms Baptiste Amand et Deconihout Enfin Hyacinthe Paumier, l'adjoint, y représente le maire, Jérémie Philippe, alors absent. Forthomme déteste aussitôt cet ancien instituteur de Routot « très fier de voir tous les habitants de Jumièges s'incliner devant lui et le maire lui céder sans cesse sa place.»

On traita d'abord des affaires courantes. La vente de l'herbe du cimetière fut fixée au 9 octobre. Puis on entra dans le vif du sujet.

On fut unanime pour demander au diocèse la nomination au plus tôt d'un nouveau curé, "attendu que les besoins religieux de paroissiens ne peuvent recevoir complète satisfaction dans l'état actuel des choses, que le produit sur lequel le conseil comptait exclusivement pour faire face aux charges du binage va faire complètement défaut..."

De plus, on ajoutait que la location des bancs et chaises n'allait pas se faire avant février prochain, "la fabrique va donc se retrouver sans ressources."

On proposa ce soir là à Forthomme de gérer le mobilier de l'église de Jumièges. Ce qu'il refusa, prétextant l'éloignement de son domicile. "Le conseil déplore cette situation et décide de la signaler à l'autorité dioscésaine." Du coup, Augustin Lafosse, secrétaire de la fabrique, allait s'en charger. Aux yeux de Forthomme, ce Lafosse ne vaut pas mieux que Paumier. Fils du maire d'Yainville, conseiller municipal de Jumièges, ce gros propriétaire a été le seul à ne pas voter la suppression du supplément en faveur du curé. Mais depuis, il est de ceux qui chargeaient l'abbé Houlière.

Appelé ailleurs, Paumier devait quitter la réunion. Mais en se levant, il débita une série de questions : qui donc fixe le tarif des inhumations ? qui fixe celui des mariages ? La fabrique a-t-elle des droits sur les cierges qui servent au cours de ces cérémonies ? Pourquoi le Doyen a-t-il fait voter 400F pour Forthomme alors que l'Etat lui en donne déjà 200 ! S'agissant des cierges, Forthomme expliqua les raisons d'en maintenir le bénéfice au curé. Ce dont Paumier sembla se satisfaire. Pour le reste...

L'adjoint étant parti, on examina l'inventaire des objets de Saint-Valentin dressé par Houlière avant son départ. Sur le procès-verbal de la réunion, on indiqua constater "l'absence de...." Et la suite du texte fut laissée en blanc. Que sous-entendait ce blanc? On soupçonnait Houlière d'avoir emporté deux choses. Un calice offert par la famille Lepel-Cointet lors du mariage de sa fille. Seulement, cet objet avait été donné personnellement à Houlière et non pas à la fabrique. Ce que confirmera, très agacée par la question, Mme Lepel-Cointet. Enfin des panneaux de vitraux restant après une restauration de l'église avaient disparu. Houlière, sur les conseils du vicaire général, les avait mis en lieu sûr. Et c'est là qu'ils seront découverts après qu'il ait écrit de Graville. Houlière avait dû aussi se justifier de l'affectation de certaines rentrées d'argent. Ce n'était pas tout.

Mort en 1874, l'abbé Prévost, ancien curé de Jumièges, écrivain et antiquaire à ses heures, avait légué sa bibliothèque à la fabrique. Secrétaire de la dite fabrique, Augustin Lafosse était chargé de vérifier la chose seulement, là aussi, on constatait qu'il manquait quelques chose. Mais quoi ! Le procès-verbal du conseil de fabrique fut encore laissé en blanc à cet article. Mais, manifestement, il manquait tout simplement l'inventaire de cette bibliothèque.

Enfin, il restait tout de même même quelques sous en caisse. Avant de lever la séance, Forthomme conseilla de les vouer aux quelques réparations à faire sur le nouveau presbytère et qui incombaient à l'abbé Houlière. Ce qui fut approuvé.

Après cette réunion, le 16 octobre, la fabrique s'empressa d'écrire aux autorités diocésaines. Pour régler les frais de voyage et de culte votés en faveur d'Houlière, on avait compté sur des quêtes spéciales, celles de l'église ne rapportant plus rien, "attendu le manque presque absolu d'assistants aux offices." Quant à la location des bancs prévue en février, elle n'allait dégager qu'une somme insignifiante. Résultat : dans quelques semaines, il n'y aura plus d'argent. Les fabriciens suppliaient donc le cardinal de "faire cesser cet intérim si fâcheux au point de vue des intérêts matériels de la fabrique et si désastreux au point de vue des intérêts moraux et religieux de la paroisse."

Les lapins du presbytèreNous voici le 6 novembre 1881. Si Forthomme espérait être déchargé de la cure de Jumièges, il allait devoir déchanter. Il apprit que l'adjoint n'entendait pas faire délibérer le conseil municipal sur la nomination d'un nouveau curé. Paumier avait poussé en revanche la fabrique a faire une demande directement au diocèse, sans proposition financière. Du coup, Forthomme interroge l'archevêque : « son Eminence va-t-elle nommer un nouveau desservant si la commune ne lui verse pas de supplément de traitement ? » Face à cela, Paumier répétait à qui voulait bien l'entendre que la cure de Jumièges rapportait tout de même 3.000 F à son titulaire. Et ce, pour faire accréditer l'idée dans la population qu'un supplément de traitement ne se justifiait pas et que le conseil suivait en cela l'opinion publique.

S'agissant des réparations que l'abbé Houlière aurait dû effectuer au presbytère avant son départ, certains fabriciens étaient prêts à s'en charger à condition que le conseil municipal n'en sache rien. En tout cas, Forthomme craignait que l'on lui cherche des ennuis à propos de cette maison qu'il n'occupait pas et dont les dépendances lui coûtaient. Si bien qu'il loua l'écurie à un éleveur de lapins. Le conseil adopta une délibération : «Considérant que par autorisation de M. le Curé du Mesnil, il a été mis dans l’écurie du presbytère des lapins qui peuvent occasionner des dégradations à cette propriété communale, le Conseil municipal prie M. le Maire de bien vouloir écrire à M. le Curé du Mesnil pour faire cesser cet état de choses ».

A défaut de curé, le presbytère abritait des lapins. Beaucoup trop de lapins...

Au conseil municipal...Le 29 novembre 1881, Jérémie Philippe réunit son conseil municipal. En faisant le point sur la situation, nos élus affirment au passage que l'abbé Forthomme ne vient plus honorer l'église Saint-Valentin de son auguste présence. « Cet état de choses est aussi contraire aux intérêts de la religion, la population désapprenant le chemin de l'église, qu'à ceux de la fabrique et à ceux de la commune... » Mais la situation semble bloquée. La commune refuse de voter un supplément de traitement, le diocèse ne nomme aucun curé. Or, jurent les élus, les finances de la commune sont aussi aussi flétries que celles de la fabrique. Ajoutez à cela les lourdes dépenses engagées pour réparer la couverture de l'église. Sans compter des travaux « bien autrement considérables » qui pourraient incomber à la commune à chaque instant, « attendu l'état de vétusté de toutes les parties de l'église et surtout si la fabrique ne peut y aider. »

Certes, le conseil « verrait avec reconnaissance que des personnes voulussent bien allouer sur leurs ressources particulières un supplément de traitement au curé. Mais il ne se croit pas autorisé à prélever cette allocation dans la caisse municipale, vu l'état de ses finances, et en agissant ainsi, il croit répondre au sentiment de la population. »

A l'unanimité, le conseil adopta donc cette délibération en demandant l'arbitrage du préfet :

« Ému d'une situation préjudiciable à la Religion, à la Morale et aux intérêts communaux, et désirant savoir nettement quelles sont les intentions de l'archevêché à ce sujet, après en avoir délibéré, décide de prier Monsieur le préfet de bien vouloir intervenir pour mettre fin à ce conflit et le supplie d'user de sa haute influence pour obtenir la nomination d'un curé résident afin que le culte puisse être desservi avec la solennité qui convient à une grande commune et conformément aux traditions conservées jusqu'alors dans l'église catholique que, d'ailleurs, les ruines de notre antique abbaye, rappellent à tous d'une façon impérissable. »

Houlière défend son honneurLe 14 décembre, de Graville-Sainte-Honorine, l'abbé Houlière défendait toujours sa réputation auprès du vicaire général. On lui cherchait chicane à propos de l'inventaire de la bibliothèque léguée par l'abbé Prévost. Lafosse ne voulait plus avoir la garde des clefs de l'église comme par le passé. Écrivant au vicaire, Houlière ne voyait aucun inconvénient à ce qu'elles fut confiées à Lefebvre. Certes, il habite plus loin de l'église que Lafosse et cela peut gêner le service de semaine. D'autant que rentier et désormais seul, il ne sera pas toujours chez lui. Mais c'est là une petite objection. Dans une seconde lettre, plus confidentielle et dont il demande le secret, Houlière dit ce qu'il pense intimement de Lafosse. C'est à ses yeux un caractère faux, pour ne pas dire fourbe. Il paraissait être pour lui avant toutes cette polémique. Seul, il a voté le maintien du supplément de traitement au conseil. Mais c'est un personnage ambigu. "Depuis mon départ, il fait chorus, dit-on, avec l'adjoint et est un de ceux qui cherchent à me prendre en défaut sur quelque point..."

Sur quoi cherche-t-on à coincer Houlière. En 1880, une fille Lepel-Cointet, résidant au palais abbatial, s'était mariée avec un baron, Saillard du Boibertre, bien connu du cardinal de Bonnechose. Le futur époux avait alors proposé un cadeau au curé. Soit une pendule avec garniture de cheminée, soit du mobilier de salon, soit un ornement complet, soit un calice. Houlière avait opté pour le calice. "Il me répéta plusieurs fois que c'était bien à moi qu'il le donnait et non à la fabrique." Or Lafosse se rendit chez Mme Éric Lepel-Cointet, la mère de la mariée, pour lui demander si elle n'avait pas donné un calice à l'église, ajoutant que le curé de Graville l'avait enlevé. "Mme Éric, froissée qu'on osât ainsi me soupçonner, fort assez froide, répondit d'abord que ce n'était pas elle, mais son gendre qui avait donné ce calice, et elle savait positivement qu'il avait été offert à l'abbé Houlière et non à la fabrique. Premier désappointement de n'avoir pu me prendre.

Autre fait : vous m'aviez conseillé, Monsieur le vicaire général, de ne pas vendre des panneaux de vitrail provenant d'une restauration. Comme ils s'abîmaient à l'église et chez moi dans la position verticale, je crus bon de les coucher sur le plafond de la mansarde afin que personne n'y pût toucher. A mon départ, je n'ai nullement pensé à ces panneaux,. On les cherche, on ne les trouve pas, c'est M. le curé qui les a pris. J'ai été obligé d'écrire pour indiquer où ils étaient restés couverts et en sûreté. Et c'est ainsi pour tout.

Je crains fort qu'ils ne soient pas mieux disposés par mon successeur; car ils ne veulent pas paraît-il remettre le supplément...

Forthomme est toujours làContrairement à ce que prétend le conseil, Forthomme vient toujours Jumièges. Le 19 décembre, il répond au vicaire général qui l'invitait à confier les clefs de l'église à Lefebvre et à prier ce paroissien de veiller à la conservation du mobilier. Forthomme le considère comme honnête homme et il est entendu qu'on lui proposera cette charge lors du conseil de fabrique de janvier. Forthomme possède chez lui un double des clefs qui ne lui a pas servi depuis qu'il dessert la paroisse. « Le sacristain sait les jours et l'heure que je vais à l'église et il a la bonté de m'apporter ses clefs ou de les mettre à une place convenue. Et d'ailleurs, il est tout près de l'église et toujours chez lui. » Ce double, Forthomme pourra le remettre à Lefebvre.

L'abbé Forthomme allait officier gracieusement pour les fêtes de fin d'année et espérait dégager des fonds : « J'ai cru servir la paroisse en ne réclamant pas d'aide pour Noël. Cette fête produira l'effet de quelques mois de vacance. Je compte avoir jeudi et samedi matin les personnes qui s'approchent ordinairement des sacrements à cette fête et j'en aurai encore qui viendront ici à la messe de minuit. Je remarque avec plaisir que les bons commencent à s'agiter, malheureusement ils sont en petit nombre. Le conseil municipal est d'avis qu'il faut fermer l'église ou du moins supprimer l'indemnité donnée au desservant. Le conseil de fabrique ne serait pas fâché de pouvoir dire qu'il n'a plus de fonds. Deux de ses membres sont du conseil municipal et ont voté la suppression du supplément de traitement. Le plus jeune des deux qui se sont présentés chez Monsieur le vicaire général en est un."

Bref, on en était là. Quand, le 22 avril 1882, un nouveau curé fut enfin nommé à Jumièges : l'abbé Baray.

La mort de l'abbé HoulièreYVETOT.

M. l'abbé Houlière, aumônier des

Dames-Blanches,

vient de mourir. Sainte mort, couronnant une vie des plus

édifiantes.

Ce bon prêtre avait pour caractères distinctifs la

gaîté et la régularité. De

sa gaité,

quiconque l'approchait s'apercevait vite.

Sa conversation, en effet, était toute en bons mots et en

saillies.

Et chose remarquable, jamais la moindre parole

désagréable pour le prochain. On sait combien

d'ordinaire

les personnes qui font profession d'être spirituelles sont

piquantes aussi, et d'esprit critique à tout le moins. Lui,

point. Sa bonne humeur lui venait d'un tour d'esprit naturellemet

aimable et de sa bonté. Qui donc écrivait

dernièrement, dans une grave revue, un long et charmant

article

sur le « rire des saints ? » C'est le R. P.

Delaporte, je

crois, ce poète de haute marque qui est en même

temps un

avisé moraliste. Le rire des saints ne devait point

être

celui qui souligne les ridicules; à se souvenir de leur

histoire, on voit bien qu'il était fait de

sérénité d'âme, de pure

conscience, et d'une

pieuse joie avide de se communiquer. Il y entrait de la

simplicité et de la charité, de l'esprit

d'apostolat

quelquefois. Et il s'alimentait de choses bien innocentes et bien

menues. M. Emile Faguet observait, il y a quelque temps, qu'on ne

trouve plus guère de vraie gaîté que

chez les

personnes très religieuses, les moines et les

prêtres par

exemple. Il avait raison. C'est qu'on sait là,

très

mortifié que l'on est et souvent accablé de

travaux, le

prix des détentes naïves, et comment, ainsi que le

disait

Cassien, « le démon se chasse par un sourire

». Tel

le bon M. Houlière. S'il n'avait pas toute la finesse de son

vénéré parent, l'ancien

curé de Moulineaux,

s'il n'eût point été capable de rimer

aussi

artistement ses mots, il mettait peut-être dans dans sa

jovialité plus de candeur encore. Osons l'avouer : le bon

vieux

calembour, cet amusement qui ne fait jamais de mal à

personne et

qui est à la portée de tout le monde, lui

plaisait. Il

eût enseigné, comme sainte

Thérèse, que

« la tristesse est le huitième

péché capital

», et si nos pessimistes lui avaient demandé,

comme un

jour un pénitent sombre à saint Philippe de

Néri :

« Par quels moyens avancerons-nous le plus sûrement

dans la

perfection ? » il eùt été

capable de faire

aussi cette réponse : « 1° de la bonne

humeur ; 2°

de la bonne humeur ; 3° de la bonne humeur ! » Et

cependant

cet homme au regard épanoui était, depuis

déjà bien des années, dans de

continuelles

souffrances. Je ne parle pas d'épreuves

intérieures; il

en eut sa part certes à qui manquent-elles? mais il ne s'en

ouvrait guère, et ses amis les

soupçonnèrent

à peine. Je veux dire les souffrances physiques, qui, aussi

bien, amènent souvent les autres. Une terrible maladie,

cariant

ses os, lui avait, dans la force de l'âge, tordu les membres.

Dans une opération cruelle on lui enleva deux

côtes ; ce

fut miracle qu'il n'en mourût pas. Toutefois il ne

vécut

depuis lors que chétivement, courageux, est-il besoin de le

dire? et fidèle autant qu'auparavant au moindre devoir.

C'était pitié de voir ce pauvre corps

ployé sur

lui-même, cette poitrine creuse, cette épine

dorsale

recourbée, cette tête enfoncée dans le

buste et qui

ne pouvait plus se relever que malaisément. Il allait et

venait

cependant. Il accomplissait avec la plus grande exactitude son

ministère. Il était aimable toujours. Sur ses

lèvres il y avait les mêmes paroles

gaies et sur sa

physionomie le même sourire. Sait-on ce que cachait de vertus

cette sérénité d'attitude !

* *

C'est que ce joyeux était aussi un vaillant. Il

s'était

discipliné de bonne heure. Sa

régularité, dont

nous avons dit qu'elle était le second trait distinctif de

son

caractère, ne s'était jamais démentie.

La joie

habituelle est signe de force, il peut y avoir là cependant

un

don inné ; mais combien plus est forte une

régularité inlassable ! Pour tout dire d'une

phrase :

jusqu'à la fin et sans discontinuité, il mena sa

vie de

séminaire. Il s'y était plié d'abord

par la notion

exacte du secours que donne à l'âme cette

contrainte

volontaire de tous les instants, puis par des habitudes

contractées pendant un long professorat au Mont-aux-Malades

après d'exemplaires années d'études.

Le lever

très matinal, l'oraison, la

célébration de la

Messe avec la longue action de grâces, le

bréviaire, le

chapelet, la lecture spirituelle : il ne souffrait pas qu'à

cette chaîne de ses journées il pût

manquer jamais

un anneau. Et il en faut dire autant de ses catéchismes, des

confessions entendues, de tous les actes de son saint

ministère.

Plusieurs qui dédaignent aujourd'hui cette discipline

étroite ont-ils assez observé quelle

solidité elle

donne à l'âme ? Savent-ils jusqu'où des

ressorts si

persévéramment tendus peuvent porter l'esprit

intérieur et même le zèle ?

A ne rien céder, l'excès de cette vertu peut

empêcher parfois la souplesse nécessaire, et il

arrive que

la régularité soit poussée

jusqu'à la

minutie. Nous ne prétendrons pas que M. l'abbé

Houlière ne glissa point un peu sur cette pente. Mais il se

gardait d'imposer à d'autres sa forme de vie ; il ne se

rendait

point à charge et il ne se donnait point en exemple : il

avait

trop d'humilité pour cela ! Qui ne voudrait pourtant

l'imiter

dans une vertu si précieuse !

M. l'abbé Houlière fut successivement professeur

au Petit

Séminaire du Mont-aux-Malades, curé de

Jumièges,

curé de Graville-Sainte-Honorine, curé de

Flamanville,

avant d'être aumônier des Dames-Blanches d'Yvetot.

Il fit

paraître dans tous ces postes les qualités que

nous venons

de décrire.

Le voilà maintenant devant Dieu. Hilarem datorem diligil

Deus :

il se donna joyeusement au Seigneur, il donna joyeusement le Seigneur

aux âmes; il sut être fidèle dans les

petites

choses, afin d'être plus sûrement fidèle

dans les

grandes : Nous en avons l'espoir, tout en le recommandant aux

prières, il repose en paix!

Délibérations du conseil municipal de Jumièges, document numérisé par Marial Grain.

ADSM 1 J 902, documents numérisés par Jean-Yves et Josiane Marchand.

VOIR LES DOCUMENTS ORIGINAUX :

Dossier sur les confréries de Jumièges, archives départementales, 1 J 902, numérisé par Jean-Yves et Josiane Marchand.

La Semaine religieuse, 14 octobre 1905

Jean Augustin Lafosse apparaît en qualité de trésorier de la fabrique de Jumièges dans le répertoire des minutes notariales de Jumièges, 2 E 71/292 P. 35 , juillet 1869. Il l'était semble-t-il déjà en 1865.