Par Laurent QUEVILLY.

Sept générations nous séparent. Mais j'éprouve un profond respect filial pour cet ancêtre-là. Jacques Lefrançois fut vétéran de la guerre d'Indépendance des Etats-Unis, héros de la République. Il connut une fin obscure. Itinéraire d'un marin de Jumièges...

Jacques

Lefrançois est né

le 29 décembre 1760 d'une vieille

famille de

Jumièges tournée vers le fleuve et de

là vers la

mer. Mon quintisaïeul aura un parcours classique. Classique

mais plutôt

bien

géré : mousse,

novice, matelot, gabier dans la

Royale, quartier maître, second maître

et

enfin syndic des gens de mer...

Lisbonne, Saint-Pétersbourg...

Le 9 octobre 1776, il est mousse sur la Gracieuse, capitaine Lecomte, au grand cabotage jusqu'à Lisbonne. Retour le 19 décembre.

Le 22 février 1777, Jacques retrouve la Marie Rose, toujours pour la Risle, retour le 2 avril. Aussitôt il enchaîne un second voyage sur le même du 14 avril au 7 juillet.

Le 20 août 1777, le voilà mousse sur la Bonne Union pour un voyage à Saint-Pétersbourg. C'est un navire construit en 1774 à Honfleur, 140 tonneaux, appartenant à Baron de la Chevallerie, de Rouen, membre du Grand Orient de France, retour le 22 février 1778.

21 mai 1778 : il retrouve encore la Marie-Rose comme novice pour aller à la Risle. Retour le 27 juin. Il a maintenant 18 ans. Et la Royale l'appelle...

Sa guerre d'Indépendance

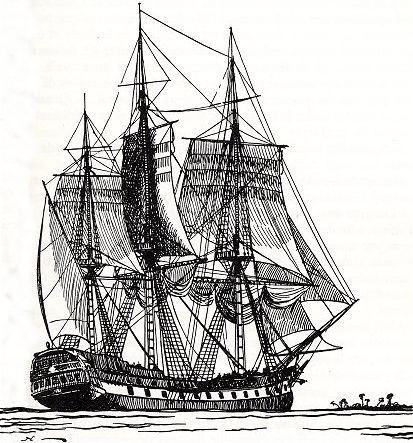

Depuis 1776, les colonies anglaises du Nouveau-Monde ont proclamé leur indépendance. Et c'est la guerre. La France a une revanche à prendre sur les Anglais depuis la guerre de sept ans. Bientôt, Louis XVI se décide à intervenir. Le vice-amiral d'Estaing se voit chargé d'une mission secrète: conduire une escadre de Toulon en Amérique. Et quelle escadre ! Douze vaisseaux de ligne fortement armés. Cinq frégates. Il faut recruter 11.000 hommes ! Parmi eux : de nombreux marins de notre région. Comme les Jumiégois Etienne Cottard, Pierre Alleaume et André Hullay.

Jacques Lefrançois, lui, fut levé le 30 juin 1778 pour Brest où il servit sur la frégate La Boudeuse commandée par le lieutenant de vaisseau de Moissel.

Lancé en 1766, ce célèbre navire, armé de 32 canons, à d'abord servi au tour du monde de Bougainville. Jacques y est matelot du 10 septembre 1778 au 27 novembre 1780. Alors que le vicomte de Grenier a pris le commandemant du navire, la Boudeuse rejoint l'escadre d'Estaing et participe activement à la guerre d'indépendance dans les Caraïbes. Elle capture, le 13 janvier 1779, le sloop de la Royal Navy, HMS Weazel, sous l'île de Saint-Eustache. Seules trois volées de canon ont été nécessaires pour lui faire amener le pavillon. Cette corvette, bête noire de la flotte française, cinglait vers l'Angleterre pour annoncer la prise de Sainte-Lucie. Conduit aux Antilles, le navire fut désarmé de ses 16 canons qui allèrent renforcer l'escadre d'Estaing.

Le 28 février, soutenue par la Diligente, de Chilleau de la Roche, la Boudeuse reprend l'île Saint-Barthélémy aux Anglais. Le 6 juillet 1779, elle participe à la bataille de la Grenade...

La prise de la Grenade

2 juillet: l’escadre d'Estaing mouille dans l’anse Molinier hors de portée des batteries côtières. Quelques vaisseaux procèdent à une manœuvre de diversion sur un point peu éloigné de la côte, ce qui permet de débarquer discrètement 1.400 hommes.

Cette troupe se met aussitôt en marche vers le morne l’Hôpital où les anglais se sont fortifiés. Les troupes anglaises sont fortes de 1000 hommes et de nombreuses milices sous les ordres du général McCartney. Les français montent à l'assaut en trois colonnes, la première est menée par d'Estaing, la seconde par le vicomte de Noailles et la troisième par Édouard Dillon. D'Estaing et Dillon seront blessés pendant le combat. Un combat difficile mais les Français prennent le retranchement, le morne et la ville.

4 juillet : dans la nuit, le gouverneur anglais se rend. Les Français ont pris 100 canons, 30 navires de commerce, 700 prisonniers.

M. le comte

d'Estaing à l'attaque de la Grenade embrasse et fait

officier le brave

Ouradour, grenadier du régiment de Rouergue qui venait de sauver sous ses yeux la vie de M. de Vence.

6 juillet. L'escadre de l'amiral Byron, ignorant l'occupation de la Grenade, approche de l'île, y débarque des troupes. Quand Byron se rend compte de la situation. Retraite des bâtiments de transport vers l'île de Saint-Christophe. Affrontement des vaisseaux de guerre jusqu'à la nuit. Les Anglais, victimes de lourdes avaries, finissent par partir. Au point du jour, D'Estaing rentre au port. Les Français restent maîtres des lieux.

Brefs retours à la vie civile...

Jacques Lefrançois débarqua à Rouen le 20 décembre 1780. Et retrouve la Marie Rose en partance pour la Risle, il est des trois hommes d'équipage avec maître Jean Baptiste Ambroise Guébert, de Jumièges et le frère de ce dernier. Cette nouvelle campagne va du 19 février au 19 mai 1781.

Mais il fut de nouveau levé le 22 mai pour Brest où il servit sur la Frégate La Tourterelle, du 26 juin 1781 au 31 janvier 1783. Il y sera matelot puis gabier. Autrement dit chargé des manœuvres et de l'entretien des voiles. Le 26 juin 1782, avec l'Andromaque et le Tartare, la Tourterelle, commandée par le chevalier de Lorgeril, est chargée d'escorter un important convoi mouillé en rade de Brest jusqu'à l'île d'Aix. Cette mission sera entravée par une attaque des Anglais et une très violente tempête. Toutefois, la flottille arrive à bon port malgré la perte d'un navire. Un temps, la Tourterelle est embusquée près de Belle-Ile pour protéger un convoi venant de Saint-Domingue, premier producteur mondial de sucre, de café, d'indigo. Là-bas vit un colon de Jumièges : Jean-Valentin Vastey. Un homme qui va connaître l'étonnante destinée que je raconte dans mon premier livre...

Le 12 mars 1783 Jacques revient de Brest à Rouen et embarque le 20 sur le sloop Louis Le Bien-aimé, en partance pour Le Havre, capitaine Pierre Vauquelin, de Jumièges. C'est un navire construit à Pont-Audemer en 1764, 90 tonneaux. Retour à Rouen le 21 juin.

Le 25 septembre, il part pour Paris. Retour le 1er octobre. Le 13, passe sur la Sainte-Marthepour Alicante, capitaine Guillaume Deshuelle, de Rouen. Ce brick a été construit à Rouen en 1764 du port de 180 tonneaux. Un autre Jumiégeois est à bord, André Hulley, lui aussi ancien combattant d'Amérique, fils de pêcheur et de Catherine Quevilly. Retour le 24 mars 1784. Là, Jacques dut rentrer à Jumièges. Pour s'ébattre avec une jolie fille...

Son mariage

Jacques se fiance le 8 octobre 1784 à Honguemare et se marie le lendemain à Jumièges. Il a alors 23 ans. La mariée, Marie Catherine Mettérie, est orpheline de mère. Les deux pères signent en compagnie de Jean-Baptiste Folliot, Pierre Castel, J. Nobert. C'est le curé Adam qui officie en fermant les yeux sur le ventre rond de la mariée.

Un peu plus d'un mois après ce mariage, le 27 novembre 1784, un premier garçon naît dans ce nouveau foyer et que l'on prénomme François, mon quadrisaïeul. Les parrains sont François Louis Alexandre Mettérie, journalier, demeurant à Jumièges et Marie Magdeleine Françoise Lefrançois, épouse de Jean Ponty, de Jumièges aussi. C'est la sœur de Jacques...

Le 18 avril 1787, Jacques Lefrançois est encore levé pour Le Havre. Mais il est congédié sans avoir à servir le Gros Louis. Retour le 22 mai. Le même jour, il part naviguer au cabotage à Aizier sur la Sainte-Véronique de Bernard Guébert, du Mesnil-sous-Jumièges, bateau de 30 tonneaux construit en 1767 à Dieppedalle.

Débarqué le 27 juin à Rouen, il sert aussitôt comme matelot sur la gribane Marie Geneviève, allant à Touques, capitaine Nicolas Liesse, vieille connaissance en fin de carrière et qui demeure à présent à Berville. Entre temps, sa sœur Marie-Anne épouse un matelot : Nicolas Cottard, 31 ans, fils de feu Pierre et Elisabeth Vigreux. Ces noces sont célébrées à Jumièges le 7 août 1787. Nicolas sera lui aussi appelé par la Royale dans les grandes batailles navales qui suivront la Révolution.

Jacques débarque le 12 novembre à Rouen. Puis gagne Dieppe. Là, le 3 décembre 1787, notre matelot part pour Marseille à bord du brigantin Diligent, appartenant à Baron de la Chevallerie, 90 Tx, construit en 1786, capitaine Michel Jean André Chesneau, de Rouen. Le voyage dure six mois...

Sur le paquebot du Roi...

Dans les premiers mois de 1788, Jacques est à Jumièges. Quand il est de nouveau levé pour Le Havre, il sert sur le paquebot du Roi n° 1, commandé par M. de Siouville, du 27 juin au 17 novembre. Ce navire fait partie d'une compagnie d'Etat forte de douze paquebots basés au Havre mais aussi à Bordeaux et qui assurent la liaison régulière avec les Amériques pour les voyageurs pressés, le courrier et les grandes valeurs. L'itinéraire type est cap sur Saint-Pierre de la Martinique avec escale de 5 jours, la Basse-Terre de Guadeloupe, trois jours, enfin Cap-Français, à Saint-Domingue et retour en métropole.

Le 19 février 1789, un second fils vient au foyer des Lefrançois, on l'appelle Jacques. Le parrain est Jacques Lefée, fils de Jacques, un cousin. La marraine est une tante de l'enfant, Geneviève Mettérie, fille de Louis, tous de Jumièges.

31 mars 1789, Jacques part pour Le Havre mais n'embarque pas. Le 29 avril 1789, alors qu'il demeure au Landin, hameau de la Foulerie, on le retrouve à Rouen matelot sur l'Aimable Rose Désirée, maître Jacques Landrin, de Guerbaville mais natif de Jumièges. Il débarque le 29 mai. Et bientôt éclate la Révolution. A Jumièges, Jacques voit s'effondrer une institution : l'abbaye...

Cap sur l'Espagne

29 avril 1790, demeurant toujours au Landin, Jacques va retrouver l'Espagne en s'embarquant à Rouen comme matelot sur le senau la Minerve, 160 Tx, construit à Rouen en 1783, appartenant à Mme veuve Fontenay et fils, capitaine Jean-Baptiste Muriel, de Rouen, en partance pour Cadix. Retour le 4 novembre. Le 20, alors qu'il est dit non plus du Landin mais de Jumièges, il retourne à Cadix sur la Médée Théodore, capitaine Léger Doucet, de Rouen, brigantin de 14 tonneaux appartenant à Achard frères de Rouen. Retour le 10 octobre 1791.

Le 12 novembre 1791, Jacques est parrain de Victoire Sophie Cottard, née la veille à Jumièges, de Nicolas Cottard, marinier, et de Anne Lefrançois. La marraine est Marie Victoire Duquesne, fille de Pierre, demeurant à Jumièges.

21 décembre 1791 : matelot sur l'Aimable Félicité, capitaine Tellier. 20 août 1792, congédié à Dunkerque. Il découvre un troisième fils, né pendant son absence le 7 août. Le lendemain, on l'a baptisé Jean-Baptiste et les parrains choisis par la mère furent Jean Baptiste Lefrançois, fils de feu Jean, demeurant à Hauville et Anne Lefrançois, épouse de Nicolas Cottard, demeurant à Jumièges. Ces deux derniers avaient été témoins en 1787 d'une noyade sur la bachot de Jumièges en compagnie de Jacques Lefée.

20 octobre 1792 : Jacques est matelot sur le Don de Dieu, sloop de 50 tonneaux construit en 1783 à Villequier, faisant du cabotage à l'année entre Rouen et Le Havre, maître Jacques Cauchois, de Guerbaville. Il effectue deux voyages successifs qui le ramènent le 27 avril 1793.

Combattant de la République

Le jour-même de son retour à Rouen, Jacques Lefrançois fut levé pour Brest et affecté sur le Sans-Pareil, 80 canons, capitaine de vaisseau Jean-François Courand. Le navire était affecté parmi d'autres à la protection de convois de céréales venus des Etat-Unis. Et il prit part à la mémorable bataille navale du 13 prairial de l'an II, au large d'Ouessant...

Nous sommes le 1er juin 1794. Entré en service en 1790, le Sans-Pareil appartient à la division de l'amiral Nielly qui a rallié la veille le pavillon de l'amiral Villaret de Joyeuse, aux prises depuis trois jours avec l'amiral Howe pour protéger la rentrée à Brest d'un grand convoi d'Amérique. Voici donc une journée dans la vie de Jacques Lefrançois...

Dès neuf heures du matin, son navire a commencé le feu et, en deux volées, mis hors de combat le Majestic, armé de 74 canons qui l'attaquait du côté du vent. Bientôt, il a à combattre le Royal-Georges, de 110 canons, monté par Alexandre Hood, et lui abat son mât de misaine dont la chute fait jaillir l'eau jusqu'à sa première batterie. Le Sans-Pareil ne perd pas un moment et démonte encore le Royal-Georges de son grand mât de hune, sans cesser pour cela de cribler de l'autre bord le Majestic.

Encore un effort et les deux navires vont tomber en notre pouvoir. Le capitaine Courand, croyant que son succès augure celui de toute la flotte française félicite les artilleurs et leur annonce la proche victoire de la République. Mais tout à coup, on lui fait savoir de la dunette que le Scipion, capitaine Huguet, et le Pelletier, capitaine Berrade, derniers vaisseaux de l'arrière-garde française, font retraite. Le brave Courand, dérouté par cette manœuvre qu'il peut croire ordonnée par l'amiral, ne fait pas moins tous ses efforts pour conserver son chef de file. Plusieurs matelots du Sans-Pareil crient à ceux du Scipion : « Oh! les lâches! ils fuient! » Le Sans-Pareil est abandonné au milieu de la flotte ennemie, ayant derrière lui deux vaisseaux anglais, la Glory, de 98 canons, et le Thunderer, de 74. Le capitaine Courand s'attend à être pris entre deux feux et n'en prépare que plus vigoureusement sa défense. Le Scipion, se trouvant un peu sur l'avant à tribord du Sans-Pareil, soit vengeance, soit erreur, les chefs de la première batterie lui tirent trois coups de canon. Cela fait, on ne s'en occupera plus. Courand renouvelle l'ordre de se battre des deux côtés et fait mettre la batterie d'en bas aux sabords. Le Sans-Pareil a alors quatre vaisseaux anglais acharnés contre lui.

Vers dix heures du matin, son mât d'artimon s'abat sous le couronnement. Un quart d'heure plus tard, c'est le mât de misaine sur l'arrière à bâbord. Dans sa chute, il écrase le pont et embarrasse plusieurs pièces de canon.

Le pont défoncé, la batterie haute et les batteries des gaillards engagés, le Sans-Pareil, est hors d'état de manœuvrer. Jacques Lefrançois, le gabier, ne peut plus rien faire. Son navire se retrouve bientôt en serre-file, canonné de tous les bords par tous les vaisseaux anglais qui doublent la ligne par cette extrémité.

A onze heures, abattu par les boulets ennemis le grand mât s'effondre par tribord sur le gaillard d'avant et neutralise en tombant la deuxième batterie sur l'avant. Quant à ses canons de gaillard, ils sont ou démontés ou enfouis sous les débris de la mâture. Seul, le navire Républicain, lui même en difficulté, tente un moment de lui porter assistance.

Battu par la lame, sabords fermés, le Sans-Pareil, roule si fort qu'il embarque de toutes parts. Néanmoins, étant parvenu à se faire oublier un moment de ses quatre ennemis, il en profite pour faire jouer ses pompes, se réparer un peu, et s'apprêter à recevoir un nouveau choc. Bientôt la Glory revint sur cet héroïque vaisseau qui soutint encore trois quarts d'heure de combat et force encore l'anglais à l'abandonner. Mais le Sans-Pareil reste dans l'impossibilité de manœuvrer et ne peu plus espérer son salut que d'une remorque : il l'attend. Quand il est encore rejoint par les quatre vaisseaux anglais qui menacent de le couler. Courand fait alors amener les couleurs, "non pour un vaisseau ennemi en particulier, dira-t-il, mais pour toute la flotte anglaise..." Il est alors deux heures trente.

Jacques Lefrançois comme tout son équipage fut capturé et conduit dans les prisons d'Angleterre. Il ne fut pas le seul de Jumièges. Louis Porgueroult, matelot sur le Juste, capitaine Blavet, fut pris aussi le 13 Prairial. Il y eut à bord 100 morts et 145 blessés. Complètement dématé, son navire sera rebaptisé HMS Le Juste.

Capturé également ce jour-là : Pierre Le Masson, timonier du Northumberland, 60 morts, 100 blessés, capitaine Pierre-François Etienne. Complètement dématé, capturé, le navire fut démantelé en Angleterre.

Edouard Lefée, un cousin de Jacques, fils du tonnelier de Jumièges, eut encore moins de chance. Quartier maître sur le Patriote, capitaine Lacadou, il fut tué durant la bataille.

Un autre de mes ascendants, Etienne Victor Varin, du Mesnil, prit part à la bataille à bord du Téméraire. Je raconterai ailleurs son histoire...

Jacques dut regagner la Normandie après un an de captivité, voire plus. On sait que le capitaine Courand fut libéré en mai 1795. En revanche, certains matelots furent débarqués à Cherbourg du parlementaire anglais Harmony le 30 décembre 1795. Quant à son navire, remorqué en Angleterre et rebaptisé HSM Sans-Pareil, il avait les reins solides car il servit dans la Royal Navy jusqu'en 1842.

La bataille du 13 Prairial de l'an II restera célèbre sous le nom de Combat de Prairial ou troisième bataille d'Ouessant côté français et Glorious First of June, côté anglais. Car chacun a le sentiment d'avoir gagné. Les premiers en ayant permis le passage de l'immense convoi de céréales qui allait sauver la Nation de la famine. Les second en ayant suscité la perte de sept navires.

Syndic des marins

Pendant ces événements, le dernier né de Jacques rendit l'âme à 14 mois. Les témoins de son décès furent la mère, Marie Catherine Mettérie et un voisin, Jean-Baptiste Lérondelle, 33 ans, préposé aux Douanes à Heurteauville.

Une fin obscure

Jacques Lefrançois est décédé le 19 janvier 1817 au N° 8 rue du Fer-à-Cheval. Or, c'est l'adresse de la maison Bicêtre, autrement dit la prison. Que faisait-il là ? 57 ans, c'est encore un peu jeune pour mourir. Curieusement, le décès ne fut déclaré en mairie que neuf jours après la mort par le concierge de la dite maison, Jean-Baptiste Libois, et un employé. On le présenta simplement comme "ex-syndic des marins". Etait-il détenu et pour quelle raison ou avait-il été admis simplement comme malade dans cet établissement doté d'un service médical ? J'aimerais en savoir plus...

Que devint maintenant sa famille. Son fils Jacques, le marin que l'on pensait établi à Anvers, réapparut en 1821. Marié à Marie Le Sieur, il navigua notamment en Guadeloupe et finit par être inscrit dans le quartier maritime d'Honfleur.

Resté au pays, François, l'aîné, était colporteur. Bien qu'illettré, son bagout était certainement de qualité car, à Jumièges, en 1818, il engrossa une orpheline de quatre ans son aînée, Marie Rosalie Déde, journalière au Sablon. Elle était sous la coupe d'un sien parent, Jean-Valentin Amand, le maître cordonnier du village. François régularisa la situation le 22 février 1819 devant maire, curé et cordonnier puis une fille naquit six mois plus tard : Rose Marie. Hélas, ses parents n'eurent qu'une brève vie conjugale. François Lefrançois alla mourir chez sa mère à Guerbaville, le 30 mai 1820, à 10h du soir. Elle était comme lui marchande ambulante après avoir été journalière.

Marie Rosalie Déde ne survécut guère à la disparition de son jeune époux. Elle trépassa le 26 mai 1822, à 41 ans, dans la maison de la veuve Bertin, à Jumièges. Elle laissait à son tour une orpheline de deux ans. On ne sait qui l'a élevée. Sa grand-mère, Marie-Catherine Mettérie, la veuve de notre glorieux marin, avait alors 62 ans. On ne retrouve pas son décès...

Souces

Cols Bleus, 9 décembre 1978.

Histoire du grand cabotage européen aux XVIe-XIXe siècles, Revue d'Histoire maritime, PUPS, 2008.

Registres de l'Inscription maritime, Achives départementales de la Seine-Maritime.

| Ce que l'on sait de ses débuts ? Ce garçon qui savait lire, comme son père du reste qui lui apprit aussi à naviguer, fit d'abord deux voyages au grand cabotage puis huit au petit. Officiellement, il a dû être mousse à l'âge de 12 ans. Mais ce n'est que trois ans plus tard que les registres de l'inscription maritime conservent une trace de sa carrière. Du 14 août 1775 au 6 avril 1776, il est en effet sur la Marie Rose, effectuant le petit cabotage pour la Risle. C'est un navire construit à Rouen en 1766 par Nicolas Liesse, du port de 30 tonneaux. | Les

ports cauchois entre Somme et Seine approvisionnent Rouen et la

Normandie en harengs. Les ports de la Seine au Couësnon, notamment Touques, Dives, Isigny, la Houque, y compris les ports de la vallée de la Seine et de la Risle, comme Tancarville, fournissent à Rouen et au Havre les produits agricoles et leurs dérivés. Les échanges sont plus diversifiés avec Dieppe, Caen, Granville, car ces ports ont une certaine autonomie qui leur permet de capter des trafics propres. En retour, Rouen et Le Havre distribuent les produits coloniaux ou du grand cabotage. |

Lisbonne, Saint-Pétersbourg...

Le 9 octobre 1776, il est mousse sur la Gracieuse, capitaine Lecomte, au grand cabotage jusqu'à Lisbonne. Retour le 19 décembre.

Le 22 février 1777, Jacques retrouve la Marie Rose, toujours pour la Risle, retour le 2 avril. Aussitôt il enchaîne un second voyage sur le même du 14 avril au 7 juillet.

Le 20 août 1777, le voilà mousse sur la Bonne Union pour un voyage à Saint-Pétersbourg. C'est un navire construit en 1774 à Honfleur, 140 tonneaux, appartenant à Baron de la Chevallerie, de Rouen, membre du Grand Orient de France, retour le 22 février 1778.

21 mai 1778 : il retrouve encore la Marie-Rose comme novice pour aller à la Risle. Retour le 27 juin. Il a maintenant 18 ans. Et la Royale l'appelle...

Sa guerre d'Indépendance

Depuis 1776, les colonies anglaises du Nouveau-Monde ont proclamé leur indépendance. Et c'est la guerre. La France a une revanche à prendre sur les Anglais depuis la guerre de sept ans. Bientôt, Louis XVI se décide à intervenir. Le vice-amiral d'Estaing se voit chargé d'une mission secrète: conduire une escadre de Toulon en Amérique. Et quelle escadre ! Douze vaisseaux de ligne fortement armés. Cinq frégates. Il faut recruter 11.000 hommes ! Parmi eux : de nombreux marins de notre région. Comme les Jumiégois Etienne Cottard, Pierre Alleaume et André Hullay.

Jacques Lefrançois, lui, fut levé le 30 juin 1778 pour Brest où il servit sur la frégate La Boudeuse commandée par le lieutenant de vaisseau de Moissel.

Lancé en 1766, ce célèbre navire, armé de 32 canons, à d'abord servi au tour du monde de Bougainville. Jacques y est matelot du 10 septembre 1778 au 27 novembre 1780. Alors que le vicomte de Grenier a pris le commandemant du navire, la Boudeuse rejoint l'escadre d'Estaing et participe activement à la guerre d'indépendance dans les Caraïbes. Elle capture, le 13 janvier 1779, le sloop de la Royal Navy, HMS Weazel, sous l'île de Saint-Eustache. Seules trois volées de canon ont été nécessaires pour lui faire amener le pavillon. Cette corvette, bête noire de la flotte française, cinglait vers l'Angleterre pour annoncer la prise de Sainte-Lucie. Conduit aux Antilles, le navire fut désarmé de ses 16 canons qui allèrent renforcer l'escadre d'Estaing.

Le 28 février, soutenue par la Diligente, de Chilleau de la Roche, la Boudeuse reprend l'île Saint-Barthélémy aux Anglais. Le 6 juillet 1779, elle participe à la bataille de la Grenade...

La prise de la Grenade

2 juillet: l’escadre d'Estaing mouille dans l’anse Molinier hors de portée des batteries côtières. Quelques vaisseaux procèdent à une manœuvre de diversion sur un point peu éloigné de la côte, ce qui permet de débarquer discrètement 1.400 hommes.

Cette troupe se met aussitôt en marche vers le morne l’Hôpital où les anglais se sont fortifiés. Les troupes anglaises sont fortes de 1000 hommes et de nombreuses milices sous les ordres du général McCartney. Les français montent à l'assaut en trois colonnes, la première est menée par d'Estaing, la seconde par le vicomte de Noailles et la troisième par Édouard Dillon. D'Estaing et Dillon seront blessés pendant le combat. Un combat difficile mais les Français prennent le retranchement, le morne et la ville.

4 juillet : dans la nuit, le gouverneur anglais se rend. Les Français ont pris 100 canons, 30 navires de commerce, 700 prisonniers.

Ouradour, grenadier du régiment de Rouergue qui venait de sauver sous ses yeux la vie de M. de Vence.

6 juillet. L'escadre de l'amiral Byron, ignorant l'occupation de la Grenade, approche de l'île, y débarque des troupes. Quand Byron se rend compte de la situation. Retraite des bâtiments de transport vers l'île de Saint-Christophe. Affrontement des vaisseaux de guerre jusqu'à la nuit. Les Anglais, victimes de lourdes avaries, finissent par partir. Au point du jour, D'Estaing rentre au port. Les Français restent maîtres des lieux.

Brefs retours à la vie civile...

Jacques Lefrançois débarqua à Rouen le 20 décembre 1780. Et retrouve la Marie Rose en partance pour la Risle, il est des trois hommes d'équipage avec maître Jean Baptiste Ambroise Guébert, de Jumièges et le frère de ce dernier. Cette nouvelle campagne va du 19 février au 19 mai 1781.

Mais il fut de nouveau levé le 22 mai pour Brest où il servit sur la Frégate La Tourterelle, du 26 juin 1781 au 31 janvier 1783. Il y sera matelot puis gabier. Autrement dit chargé des manœuvres et de l'entretien des voiles. Le 26 juin 1782, avec l'Andromaque et le Tartare, la Tourterelle, commandée par le chevalier de Lorgeril, est chargée d'escorter un important convoi mouillé en rade de Brest jusqu'à l'île d'Aix. Cette mission sera entravée par une attaque des Anglais et une très violente tempête. Toutefois, la flottille arrive à bon port malgré la perte d'un navire. Un temps, la Tourterelle est embusquée près de Belle-Ile pour protéger un convoi venant de Saint-Domingue, premier producteur mondial de sucre, de café, d'indigo. Là-bas vit un colon de Jumièges : Jean-Valentin Vastey. Un homme qui va connaître l'étonnante destinée que je raconte dans mon premier livre...

Le 12 mars 1783 Jacques revient de Brest à Rouen et embarque le 20 sur le sloop Louis Le Bien-aimé, en partance pour Le Havre, capitaine Pierre Vauquelin, de Jumièges. C'est un navire construit à Pont-Audemer en 1764, 90 tonneaux. Retour à Rouen le 21 juin.

Le 25 septembre, il part pour Paris. Retour le 1er octobre. Le 13, passe sur la Sainte-Marthepour Alicante, capitaine Guillaume Deshuelle, de Rouen. Ce brick a été construit à Rouen en 1764 du port de 180 tonneaux. Un autre Jumiégeois est à bord, André Hulley, lui aussi ancien combattant d'Amérique, fils de pêcheur et de Catherine Quevilly. Retour le 24 mars 1784. Là, Jacques dut rentrer à Jumièges. Pour s'ébattre avec une jolie fille...

Son mariage

Jacques se fiance le 8 octobre 1784 à Honguemare et se marie le lendemain à Jumièges. Il a alors 23 ans. La mariée, Marie Catherine Mettérie, est orpheline de mère. Les deux pères signent en compagnie de Jean-Baptiste Folliot, Pierre Castel, J. Nobert. C'est le curé Adam qui officie en fermant les yeux sur le ventre rond de la mariée.

Un peu plus d'un mois après ce mariage, le 27 novembre 1784, un premier garçon naît dans ce nouveau foyer et que l'on prénomme François, mon quadrisaïeul. Les parrains sont François Louis Alexandre Mettérie, journalier, demeurant à Jumièges et Marie Magdeleine Françoise Lefrançois, épouse de Jean Ponty, de Jumièges aussi. C'est la sœur de Jacques...

Le 18 avril 1787, Jacques Lefrançois est encore levé pour Le Havre. Mais il est congédié sans avoir à servir le Gros Louis. Retour le 22 mai. Le même jour, il part naviguer au cabotage à Aizier sur la Sainte-Véronique de Bernard Guébert, du Mesnil-sous-Jumièges, bateau de 30 tonneaux construit en 1767 à Dieppedalle.

Débarqué le 27 juin à Rouen, il sert aussitôt comme matelot sur la gribane Marie Geneviève, allant à Touques, capitaine Nicolas Liesse, vieille connaissance en fin de carrière et qui demeure à présent à Berville. Entre temps, sa sœur Marie-Anne épouse un matelot : Nicolas Cottard, 31 ans, fils de feu Pierre et Elisabeth Vigreux. Ces noces sont célébrées à Jumièges le 7 août 1787. Nicolas sera lui aussi appelé par la Royale dans les grandes batailles navales qui suivront la Révolution.

Jacques débarque le 12 novembre à Rouen. Puis gagne Dieppe. Là, le 3 décembre 1787, notre matelot part pour Marseille à bord du brigantin Diligent, appartenant à Baron de la Chevallerie, 90 Tx, construit en 1786, capitaine Michel Jean André Chesneau, de Rouen. Le voyage dure six mois...

Sur le paquebot du Roi...

Dans les premiers mois de 1788, Jacques est à Jumièges. Quand il est de nouveau levé pour Le Havre, il sert sur le paquebot du Roi n° 1, commandé par M. de Siouville, du 27 juin au 17 novembre. Ce navire fait partie d'une compagnie d'Etat forte de douze paquebots basés au Havre mais aussi à Bordeaux et qui assurent la liaison régulière avec les Amériques pour les voyageurs pressés, le courrier et les grandes valeurs. L'itinéraire type est cap sur Saint-Pierre de la Martinique avec escale de 5 jours, la Basse-Terre de Guadeloupe, trois jours, enfin Cap-Français, à Saint-Domingue et retour en métropole.

Le 19 février 1789, un second fils vient au foyer des Lefrançois, on l'appelle Jacques. Le parrain est Jacques Lefée, fils de Jacques, un cousin. La marraine est une tante de l'enfant, Geneviève Mettérie, fille de Louis, tous de Jumièges.

31 mars 1789, Jacques part pour Le Havre mais n'embarque pas. Le 29 avril 1789, alors qu'il demeure au Landin, hameau de la Foulerie, on le retrouve à Rouen matelot sur l'Aimable Rose Désirée, maître Jacques Landrin, de Guerbaville mais natif de Jumièges. Il débarque le 29 mai. Et bientôt éclate la Révolution. A Jumièges, Jacques voit s'effondrer une institution : l'abbaye...

Cap sur l'Espagne

29 avril 1790, demeurant toujours au Landin, Jacques va retrouver l'Espagne en s'embarquant à Rouen comme matelot sur le senau la Minerve, 160 Tx, construit à Rouen en 1783, appartenant à Mme veuve Fontenay et fils, capitaine Jean-Baptiste Muriel, de Rouen, en partance pour Cadix. Retour le 4 novembre. Le 20, alors qu'il est dit non plus du Landin mais de Jumièges, il retourne à Cadix sur la Médée Théodore, capitaine Léger Doucet, de Rouen, brigantin de 14 tonneaux appartenant à Achard frères de Rouen. Retour le 10 octobre 1791.

Le 12 novembre 1791, Jacques est parrain de Victoire Sophie Cottard, née la veille à Jumièges, de Nicolas Cottard, marinier, et de Anne Lefrançois. La marraine est Marie Victoire Duquesne, fille de Pierre, demeurant à Jumièges.

21 décembre 1791 : matelot sur l'Aimable Félicité, capitaine Tellier. 20 août 1792, congédié à Dunkerque. Il découvre un troisième fils, né pendant son absence le 7 août. Le lendemain, on l'a baptisé Jean-Baptiste et les parrains choisis par la mère furent Jean Baptiste Lefrançois, fils de feu Jean, demeurant à Hauville et Anne Lefrançois, épouse de Nicolas Cottard, demeurant à Jumièges. Ces deux derniers avaient été témoins en 1787 d'une noyade sur la bachot de Jumièges en compagnie de Jacques Lefée.

20 octobre 1792 : Jacques est matelot sur le Don de Dieu, sloop de 50 tonneaux construit en 1783 à Villequier, faisant du cabotage à l'année entre Rouen et Le Havre, maître Jacques Cauchois, de Guerbaville. Il effectue deux voyages successifs qui le ramènent le 27 avril 1793.

Combattant de la République

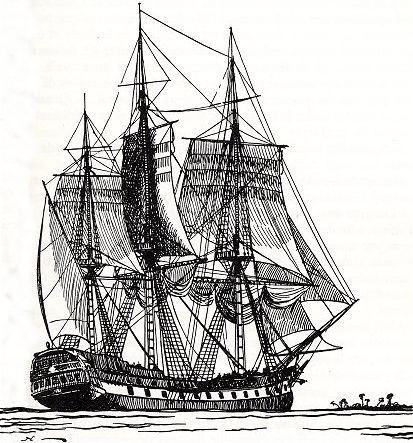

Le jour-même de son retour à Rouen, Jacques Lefrançois fut levé pour Brest et affecté sur le Sans-Pareil, 80 canons, capitaine de vaisseau Jean-François Courand. Le navire était affecté parmi d'autres à la protection de convois de céréales venus des Etat-Unis. Et il prit part à la mémorable bataille navale du 13 prairial de l'an II, au large d'Ouessant...

Nous sommes le 1er juin 1794. Entré en service en 1790, le Sans-Pareil appartient à la division de l'amiral Nielly qui a rallié la veille le pavillon de l'amiral Villaret de Joyeuse, aux prises depuis trois jours avec l'amiral Howe pour protéger la rentrée à Brest d'un grand convoi d'Amérique. Voici donc une journée dans la vie de Jacques Lefrançois...

Dès neuf heures du matin, son navire a commencé le feu et, en deux volées, mis hors de combat le Majestic, armé de 74 canons qui l'attaquait du côté du vent. Bientôt, il a à combattre le Royal-Georges, de 110 canons, monté par Alexandre Hood, et lui abat son mât de misaine dont la chute fait jaillir l'eau jusqu'à sa première batterie. Le Sans-Pareil ne perd pas un moment et démonte encore le Royal-Georges de son grand mât de hune, sans cesser pour cela de cribler de l'autre bord le Majestic.

Encore un effort et les deux navires vont tomber en notre pouvoir. Le capitaine Courand, croyant que son succès augure celui de toute la flotte française félicite les artilleurs et leur annonce la proche victoire de la République. Mais tout à coup, on lui fait savoir de la dunette que le Scipion, capitaine Huguet, et le Pelletier, capitaine Berrade, derniers vaisseaux de l'arrière-garde française, font retraite. Le brave Courand, dérouté par cette manœuvre qu'il peut croire ordonnée par l'amiral, ne fait pas moins tous ses efforts pour conserver son chef de file. Plusieurs matelots du Sans-Pareil crient à ceux du Scipion : « Oh! les lâches! ils fuient! » Le Sans-Pareil est abandonné au milieu de la flotte ennemie, ayant derrière lui deux vaisseaux anglais, la Glory, de 98 canons, et le Thunderer, de 74. Le capitaine Courand s'attend à être pris entre deux feux et n'en prépare que plus vigoureusement sa défense. Le Scipion, se trouvant un peu sur l'avant à tribord du Sans-Pareil, soit vengeance, soit erreur, les chefs de la première batterie lui tirent trois coups de canon. Cela fait, on ne s'en occupera plus. Courand renouvelle l'ordre de se battre des deux côtés et fait mettre la batterie d'en bas aux sabords. Le Sans-Pareil a alors quatre vaisseaux anglais acharnés contre lui.

Le combat du 13 prairial...

Vers dix heures du matin, son mât d'artimon s'abat sous le couronnement. Un quart d'heure plus tard, c'est le mât de misaine sur l'arrière à bâbord. Dans sa chute, il écrase le pont et embarrasse plusieurs pièces de canon.

Le pont défoncé, la batterie haute et les batteries des gaillards engagés, le Sans-Pareil, est hors d'état de manœuvrer. Jacques Lefrançois, le gabier, ne peut plus rien faire. Son navire se retrouve bientôt en serre-file, canonné de tous les bords par tous les vaisseaux anglais qui doublent la ligne par cette extrémité.

A onze heures, abattu par les boulets ennemis le grand mât s'effondre par tribord sur le gaillard d'avant et neutralise en tombant la deuxième batterie sur l'avant. Quant à ses canons de gaillard, ils sont ou démontés ou enfouis sous les débris de la mâture. Seul, le navire Républicain, lui même en difficulté, tente un moment de lui porter assistance.

Battu par la lame, sabords fermés, le Sans-Pareil, roule si fort qu'il embarque de toutes parts. Néanmoins, étant parvenu à se faire oublier un moment de ses quatre ennemis, il en profite pour faire jouer ses pompes, se réparer un peu, et s'apprêter à recevoir un nouveau choc. Bientôt la Glory revint sur cet héroïque vaisseau qui soutint encore trois quarts d'heure de combat et force encore l'anglais à l'abandonner. Mais le Sans-Pareil reste dans l'impossibilité de manœuvrer et ne peu plus espérer son salut que d'une remorque : il l'attend. Quand il est encore rejoint par les quatre vaisseaux anglais qui menacent de le couler. Courand fait alors amener les couleurs, "non pour un vaisseau ennemi en particulier, dira-t-il, mais pour toute la flotte anglaise..." Il est alors deux heures trente.

Gravure anglaise

représentant le remorquage du Sans-Pareil

à Portsmouth.

Jacques Lefrançois comme tout son équipage fut capturé et conduit dans les prisons d'Angleterre. Il ne fut pas le seul de Jumièges. Louis Porgueroult, matelot sur le Juste, capitaine Blavet, fut pris aussi le 13 Prairial. Il y eut à bord 100 morts et 145 blessés. Complètement dématé, son navire sera rebaptisé HMS Le Juste.

Capturé également ce jour-là : Pierre Le Masson, timonier du Northumberland, 60 morts, 100 blessés, capitaine Pierre-François Etienne. Complètement dématé, capturé, le navire fut démantelé en Angleterre.

Edouard Lefée, un cousin de Jacques, fils du tonnelier de Jumièges, eut encore moins de chance. Quartier maître sur le Patriote, capitaine Lacadou, il fut tué durant la bataille.

Un autre de mes ascendants, Etienne Victor Varin, du Mesnil, prit part à la bataille à bord du Téméraire. Je raconterai ailleurs son histoire...

Jacques dut regagner la Normandie après un an de captivité, voire plus. On sait que le capitaine Courand fut libéré en mai 1795. En revanche, certains matelots furent débarqués à Cherbourg du parlementaire anglais Harmony le 30 décembre 1795. Quant à son navire, remorqué en Angleterre et rebaptisé HSM Sans-Pareil, il avait les reins solides car il servit dans la Royal Navy jusqu'en 1842.

La bataille du 13 Prairial de l'an II restera célèbre sous le nom de Combat de Prairial ou troisième bataille d'Ouessant côté français et Glorious First of June, côté anglais. Car chacun a le sentiment d'avoir gagné. Les premiers en ayant permis le passage de l'immense convoi de céréales qui allait sauver la Nation de la famine. Les second en ayant suscité la perte de sept navires.

Syndic des marins

Pendant ces événements, le dernier né de Jacques rendit l'âme à 14 mois. Les témoins de son décès furent la mère, Marie Catherine Mettérie et un voisin, Jean-Baptiste Lérondelle, 33 ans, préposé aux Douanes à Heurteauville.

| On

perd ensuite la trace de notre héros de la

République. En

1807, sous Napoléon, il

résidait à La Mailleraye alors que son fils

Jacques

était marin. C'est vers cette époque qu'il fut

élu

syndic des gens de mer. Ce fils marin, il disparaîtra

bientôt du paysage. En 1816, l'administration maritime

pensait

qu'il était établi à Anvers

comme

matelot. Les dossiers de l'inscription maritime sont incomplets et il nous manquera la fin de carrière de Jacques Lefrançois. De quel syndicat était-il l'élu ? On sait que pour la période de 1807 à 1816, le syndicat d'Anneville regroupait Boscherville, Quevillon, Manneville, Yville, Bardouville, Berville Ambouville et Hénouville. Jean Lemaître en était le syndic et demeurait à Duclair. Il est donc à supposer que Jacques Lefrançois était syndic d'un regroupement de communes plus en aval. Sans doute celui de La Mailleraye dont le dossier manque à l'appel... |

Jacques

Lefrançois 1760-1817 &1784 Marie Catherine Metterie 1760- 18?? | François Lefrançois 1784-1822 &1819 Marie Rosalie Dede 1780-1822 | Rose-Marie Lefrançois 1819-1864 &1841 Euphronie Mainberte 1817-1894 | Pierre Mainberte 1842-1904 &1871 Louise Augustine Levreux 1840-1898 | Emile Mainberte 1872-1917 &1896 Julia Chéron 1872-1919 | Andréa Mainberte 1912-1958 &1937 Raphaël Quevilly 1906-1994 | Laurent Quevilly 1951  |

Une fin obscure

Jacques Lefrançois est décédé le 19 janvier 1817 au N° 8 rue du Fer-à-Cheval. Or, c'est l'adresse de la maison Bicêtre, autrement dit la prison. Que faisait-il là ? 57 ans, c'est encore un peu jeune pour mourir. Curieusement, le décès ne fut déclaré en mairie que neuf jours après la mort par le concierge de la dite maison, Jean-Baptiste Libois, et un employé. On le présenta simplement comme "ex-syndic des marins". Etait-il détenu et pour quelle raison ou avait-il été admis simplement comme malade dans cet établissement doté d'un service médical ? J'aimerais en savoir plus...

Que devint maintenant sa famille. Son fils Jacques, le marin que l'on pensait établi à Anvers, réapparut en 1821. Marié à Marie Le Sieur, il navigua notamment en Guadeloupe et finit par être inscrit dans le quartier maritime d'Honfleur.

Resté au pays, François, l'aîné, était colporteur. Bien qu'illettré, son bagout était certainement de qualité car, à Jumièges, en 1818, il engrossa une orpheline de quatre ans son aînée, Marie Rosalie Déde, journalière au Sablon. Elle était sous la coupe d'un sien parent, Jean-Valentin Amand, le maître cordonnier du village. François régularisa la situation le 22 février 1819 devant maire, curé et cordonnier puis une fille naquit six mois plus tard : Rose Marie. Hélas, ses parents n'eurent qu'une brève vie conjugale. François Lefrançois alla mourir chez sa mère à Guerbaville, le 30 mai 1820, à 10h du soir. Elle était comme lui marchande ambulante après avoir été journalière.

Marie Rosalie Déde ne survécut guère à la disparition de son jeune époux. Elle trépassa le 26 mai 1822, à 41 ans, dans la maison de la veuve Bertin, à Jumièges. Elle laissait à son tour une orpheline de deux ans. On ne sait qui l'a élevée. Sa grand-mère, Marie-Catherine Mettérie, la veuve de notre glorieux marin, avait alors 62 ans. On ne retrouve pas son décès...

Laurent QUEVILLY.

Souces

Cols Bleus, 9 décembre 1978.

Histoire du grand cabotage européen aux XVIe-XIXe siècles, Revue d'Histoire maritime, PUPS, 2008.

Registres de l'Inscription maritime, Achives départementales de la Seine-Maritime.