Par

Laurent Quevilly

Cette presqu'île n'offre plus maintenant qu'une plaine marécageuse,

presque à demi convertie en tourbière et indigne d'être mentionnée

si elle ne possédait les ruines de la magnifique abbaye de Jumièges.

Charles Nodier, 1836.

En 1311, l'abbaye de Jumièges fieffa à quatorze habitants d'Heurteauville la pâture de la Harelle. A la fin de l'ancien régime, leurs descendants en jouissaient toujours. Mais ils avaient alors sous leurs pieds un filon : la tourbe. Un trésor très convoité...

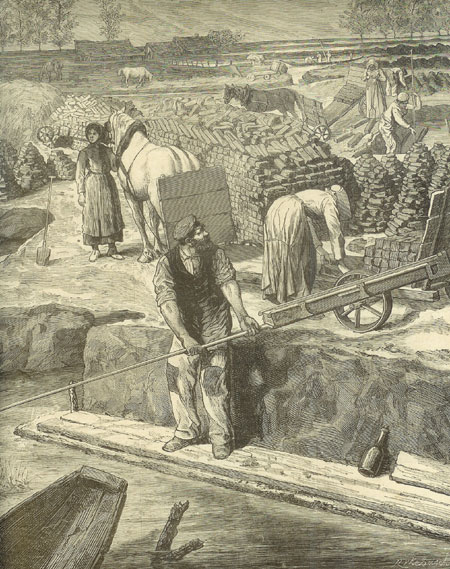

Extraction de la tourbe

Privés subitement de ce droit, les paysans élevèrent alors une protestation. Leurs noms nous sont connus : Guillaume de Gardin, Pierre le Coc, Willem Bernart, Michel Mahommet, Robert Herbert, Gaufridum Gondein, Pierre dit Regem, Raoul Hervé, Raoul Tuevaque, Mathieu le Gal, Robert Hervé, Anfridum Malet, Huges le Chevaler, Jocelin Breart, Auvredum de Gardin, Emmelina de Gardin, Aubereda Lagoche, Pierre le Cointe, Beatrice le Mahommet, Agnetem de Gardin, et Raoul Chief de fer. Soit 21 personnes qui devaient représenter une grande part des chefs de famille du hameau en 1240. Ce sont les Heuteauvillais les plus anciens qui nous soient connus.

A gauche sur

cette image, la harelle vue du ciel.

L'aveu de 1311

Quelque 70 années passèrent et, en avril 1311, on sait que l'abbaye fieffait déjà à quatorze Heurteauvillais la pâture de la Harelle qui s'étendait sur plus de 400 acres, soit 14 ha qui s'étendait depuis le pré de Jehan Vasce jusqu'à ceux des héritiers de Robillard de Wecy, à l'exception des prés des religieux.

Cette pâture, explique André Dubuc, avait été offerte aux habitants sous la forme d'une sorte de propriété collective dont devaient bénéficier, malgré l'ambiguïté d'une partie du texte, tous les habitants demeurant dans ce hameau. Ils l'avaient pris en « fieu et perpétuel héritage » contre une redevance annuelle de 10 livres tournoi payable au monastère le jour de la Saint-André. Et cette redevance, elle sera encore payée bien après la Révolution.

C'était une somme considérable pour l'époque qui diminua sensiblement de valeur avec le temps, en raison de la dévaluation de la monnaie. Maintenant, cet acte généreux en soi comporte quelques réserves : les bêtes des religieux et celles des fermiers de leur manoir de Heurteauville pourront aller sur cette pâture tous les jours en tout temps sans empêchement, et les fermiers n'y mettront que les leurs. Les habitants de Heurteauville qui voudront se retirer de ce marché le pourront, mais tous et leurs successeurs seront obligés de leurs biens meubles et non meubles en n'importe quel lieu. Si l'un d'eux était rebelle à payer ladite somme, la Harelle serait défendue à toutes ses bêtes.

D'après cet acte, qui est plutôt une sorte d'aveu donné aux religieux, la Harelle était déjà tenue par les habitants avant 1311. Rien ne précise si ces 14 signataires composaient toute la population y demeurant, d'où diverses interprétations qui peuvent expliquer le dénombrement des possédants-fonds qui sera opéré en 1788.

Le mot de Harelle est rare. Selon Godefroy, on le trouve sous les formes Harel, hérèle, herrele, signifiant sédition, émeute, tumulte, cris, association illicite. Il est peut-être bon de le rapprocher de la clameur normande de haro, appelée aussi harou ou hareu, et aussi du cri hare-hare, prononcé à la fin des foires, signifiant l'interdiction de vendre désormais sur les lieux réservés. Godefroy et Ducange citent plusieurs exemples ; le plus intéressant pour notre cas serait : « Les jurés dou pais doivent mengier aveques les ballif le jor que il tient sa harelle » (XIIIe siècle, Franchise de Guernerie, Mont-Saint-Michel), ce qui donne l'idée d'une assise, d'une réunion, ce que pouvait être la Harelle de Heurteauville avant l'acte de 1311 qui dut confirmer et donner une assise juridique à ce qui devait exister tacitement auparavant. Deux hameaux en France portent le nom de Harel, tous deux situés en Normandie : l'un auprès de Noron (Calvados), l'autre à Saint-Just (Eure). Les noms de famille Harel, Haroux et Aroux se rencontrent également en Normandie.

Les visées de La Mailleraye

Au cours des siècles, les habitants eurent quelques ennuis, suivis de procès, non pas avec les religieux, mais avec les seigneurs de la Mailleraye, paroisse voisine à l'ouest, qui avaient également des visées sur la Harelle, prétendant que leurs vassaux de Cavéaumont et de Guerbaville avaient eu également des droits de coutume sur ce marais (Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 313. Loys de Moy, maréchal de camp, , seigneur de La Mailleraye) ; mais cette allégation leur fut démontrée fausse et il leur incomba de payer les frais de justice.

Menacés par le roi

Sur ce terrain alluvionnaire, qui avait fait partie à des époques reculées du lit de la Seine, la terre était peu fertile, les champs plutôt rares et soumis au caprice du fleuve qui les inondait en entier ou en partie lors des crues et des fortes marées. Si bien que les habitants de Heurteauville étaient pauvres et cette Harelle améliorait un peu leur sort. Comme elle se trouvait au bord de la forêt de Brotonne qui appartenait au roi, les officiers des Eaux et Forêts s'efforcèrent également de contester et de limiter les droits des habitants qu'ils obligèrent à se défendre en justice.

Les habitants d'Heurteauville furent inquiétés en 1576 par Christophe de Thou, enquêteur royal de la réforme des forêts, lorsqu'il s'efforça d'aliéner toutes les terres vaines au saines, les pâtis, les marais, les communes, les bois, abroutis sujets au tiers et danger. La Harelle fut du nombre, "bornée d'un côté le pied de la côte, d'autre côté les terres labourables et prés, d'un bout le sieur de la Meilleraye et d'autre bout le trou des Prés." Une fois de plus, les titres de l'abbaye les sauvèrent et la Harelle ne fut pas réunie au domaine royal en vue de son aliénation.

En 1642, les terres jugées vaines furent soumises à une taxe importante dépassant plus de 6.000 livres et la Harelle serait revenue au domaine royal, si l'abbaye n'avait pas réglé cette somme à la place des habitants trop pauvres. L'abbaye n'avait en effet pas cité dans sa déclaration la Harelle qui relevait seulement de son domaine seigneurial, mais elle avait mentionné par contre trois pâtures, à Jumièges, au Trait et à Yainville, qui se trouvaient dans son domaine foncier. Par prévoyance et pour sauvegarder l'ensemble de ses biens, elle proposa donc de verser au nom des habitants de Heurteauville la redevance demandée qui assurait la perpétualité de sa possession ; seulement, en compensation de sa générosité, elle demanda aux possédants-fonds de lui concéder 140 acres qu'elle réunit à son manoir. (Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 316, contrat passé entre les religieux de Jumièges et les paroissiens de Heurteauville, les religieux se soumettant et les déchargeant du droit d'amortissement. Contrat du 28 janvier 1641, tabell. de Saint-Joire ; requête au Parlement du 20 octobre 1642. )

En 1669, Pierre de Molinet, commissaire de la réformation des eaux et forêts, chargé du bornage des forêts de la généralité de Rouen, ordonna aux riverains de creuser des fossés de séparation entre les héritages et la forêt, ou de placer des bornes taillées là où il ne serait pas possible d'en établir. Au cours de sa visite sur les lieux, il constata que les fossés étaient comblés en de nombreux endroits et que les bestiaux pouvaient facilement entrer dans la forêt ou s'en échapper. Il fit placer des pierres dressées de 25 en 25 perches, dans les parties flottantes, et 12 autres non taillées le long du chemin royal, qui devaient porter sur le côté de la forêt l'écusson de France et sur celui du chemin les armes de l'abbaye, le tout aux frais des habitants. (Arch. dép. Seine-Maritime, 9 H 515.)

Le Fossé Cadet

A la suite de l'ordonnance de l'intendant du 21 mai 1671, un premier plan de la Harelle fut établi, pour marquer la partie concédée aux religieux à la suite du paiement de la taxe exceptionnelle. (9. Ibid., 9 H 315.) Les habitants de Heurteauville se réunirent encore à l'issue de la messe paroissiale de Jumièges, pour satisfaire à l'entretien du fossé central appelé fossé Cadet, qui servait d'égout et allait se jeter dans la Seine ; il existait depuis cent trente ans et était terminé par une écluse en maçonnerie, dont le but principal était d'empêcher l'arrivée des eaux de la Seine, lors des crues ou des fortes marées. Constatant qu'un grand nombre de bénéficiaires de la Harelle ne participaient plus à la réparation de ce fossé, ils décidèrent de démembrer une partie du marais en faveur de l'un d'eux, contre une faible redevance et l'obligation de tenir en bon état le fossé.

Les vertus de la tourbe

| On se rend compte que la Harelle, dans sa longue

exploitation purement agricole, a connu de nombreux tracas,

à

cause des tenanciers, de la proximité de la forêt

royale

et des variations du niveau des eaux de la Seine. Les difficultés et les craintes allaient encore s'accroître au milieu du XVIIIe siècle, avec la recherche de nouveaux combustibles susceptibles de pallier la disette des bois qui sévissait périodiquement à Rouen, depuis une trentaine d'années. |

Le remeuil

de 1740

Nous sommes sous Louis XV, à la harelle d'Heurteauville. "Le sol en est si spongieux, racontera Jules Noël, qu'en 1740, lors du dégel, la partie dite le Haut-Marais étant imbibée de l'eau qui la couvrait, se souleva d'elle-même et flottait comme une île tandis que le terrain circonvoisin était inondé. Au décroissement des eaux, cette superficie mobile reprit son premier état..." |

Une publicité en sa faveur menée par l'Académie des sciences et diverses sociétés régionales amena des gens riches à s'y intéresser dans un but de profits à terme. Ces spéculateurs audacieux, ignorant les astuces, dominaient les paysans et réussirent dans leurs entreprises quand les couches de tourbe étaient épaisses et abondantes. Ce qui était le cas d'Heurteauville. A la suite d'une ordonnance de l'intendant de Rouen, Feydeau de Brou — qui joua un rôle curieux et inexpliqué — 40 acres de la commune, le dixième environ et la meilleure partie de la Harelle, allait être attribuées à une compagnie de négociants rouennais, pour en extraire la tourbe nécessaire à leur ville. Voici comme André Dubuc raconte l'arrivée en force de cette compagnie...

La première exploitation

| Deux Rouennais obtinrent le même jour, le 25 janvier 1757, un arrêt du Conseil du roi. Ils prétendaient avoir découvert le long de l'Andelle, sur la rive droite, en amont de Rouen jusqu'à la rivière de Bolbec pour l'un et de Lillebonne pour l'autre, en aval, des terrains tourbeux, pensant qu'il devait y en avoir également sur la rive gauche Les bénéficiaires de ces deux arrêts, Famin et Testart, étaient-ils concurrents ou de connivence ? | Famin, pense André Dubuc, devait être un négociant parisien ou marseillais. Aucun acte de société n'a été retrouvé ni inscrit au contrôle des actes ; s'il y en a eu un, il a dû être fait sous seing privé. Par contre, dans le registre de contrôle, on relève à la date du 17 mars 1757 : procuration par Noël Nicolas Famin pour faire des tourbes (Lecoq, notaire). |

La recherche du site

L'un et l'autre avaient obtenu de pouvoir tirer de la tourbe non seulement sur les bords de la Seine, mais jusqu'à une distance d'une demi-lieue du fleuve, ce qui indique un transport par eau. La tourbe enlevée devait être séchée sur place et pourrait ensuite servir à cuire des tuiles, des briques, des pavés, même de la chaux et du plâtre, être utilisée par les manufactures et pour les usages domestiques.

Naturellement ce zèle n'était pas désintéressé. L'un et l'autre pensaient que cette action généreuse demandait quelques avantages, ne serait-ce que pour dédommager les avances consenties pour l'acquisition des terrains, les frais de défrichement, de construction des fours, de magasins et d'entrepôts, et avaient reçu le droit exclusif entre l'Andelle et l'estuaire de la Seine, sur les deux rives.

Seulement les deux arrêts comportaient une réserve importante : ils ne pourraient opérer que sur des terrains réputés vagues et appartenant au commun des paroisses. Ces terrains, de faible qualité généralement, étaient utiles cependant, surtout pour les pauvres qui y faisaient paître leurs rares bêtes, comme dans le Sans Famille d'Hector Malot. Des propriétaires fonciers se seraient opposés à une telle entreprise sur leurs terrains et auraient eu recours à la justice, demandant en plus des indemnités élevées pour les dommages causés, tandis que les communautés paroissiales, souvent pauvres et divisées, alléchées par les dédommagements, pourraient se sentir avantagées par ces offres inattendues.

Bétonnage juridique

Astucieusement, les requérants, sur les conseils probables de l'intendant de Rouen, avaient demandé pour éviter un retard dans la mise en route des exploitations et les procès, que les redevances soient établies suivant une estimation faite de gré à gré ou par des experts désignés d'office par l'intendant de Rouen, Feydeau de Brou, qui semble leur avoir été fort acquis. Il devait aussi leur être permis de construire sur place, dans des terrains convenables, les fourneaux nécessaires à la conversion de la tourbe en charbon. Enfin, finesse juridique, dans les cinq ans à venir, toutes les contestations seraient jugées par l'intendant, avec le seul appel au Conseil du roi, clause qui éliminait les tribunaux de bailliages avec appel ensuite au Parlement, ce qui est un témoignage de l'opposition habituelle entre l'intendant et les conseillers du Parlement.

Si ces deux arrêts voulaient avantager les entrepreneurs et leur accorder une sorte de caution royale, ils mettaient les communautés paroissiales difficilement en état de se défendre. Leurs requêtes et leurs propositions furent acceptées sans réserve les 25 janvier et 5 mars suivant. Puis, par une ordonnance non retrouvée, l'intendant de Rouen décida l'exécution de ces deux arrêts auxquels il n'avait pas dû être étranger.

Boscherville s'oppose

| Ces

deux arrêts furent mal accueillis par les

communautés paroissiales

concernées. On ne connaît que deux exemples. Le

premier intéresse la

paroisse de Boscherville, sur la rive droite de la Seine,

plus proche de Rouen que la seconde. La compagnie Testart, Hellot et

autres tourbiers avait jeté ses regards sur les communes de

cette

paroisse qui n'étaient pas importantes. Les habitants touchés se défendirent énergiquement et obtinrent gain de cause. |

En

1757, une société est créée

au profit de

Jean-Pierre Testart, écuyer, seigneur de

Brettemare-Sacquenillle

et Villez-sur-Damville, un temps juge-consul de Rouen. Il aura pour

associés Louis-Alexandre Hellot, important

négociant

rouennais demeurant rue aux Ours. Jean-Baptiste Davoult,

échevin

de Rouen, Jean-Thomas Regnault, agent des fermes Roi,

Jacques-Michel Lemonnier-Dumenil et Pierre Mouchard. |

Main-basse sur Heurteauville

En même temps, la compagnie Testart s'intéressa à des communes plus éloignées, mais cette fois sur la rive gauche, et notamment à la Harelle de Heurteauville. Les habitants de ce hameau de Jumièges s'opposèrent également, le 17 mai, à l'arrêt du Conseil du 25 janvier. Ils tenaient à la conserver dans son intégrité, mais usant de la juridiction prévue, le Conseil d'Etat du roi prit un arrêt en faveur de l'exploitation de la tourbe sur la partie concédée par l'intendant, sans souci des formes juridiques, car la Harelle était une commune à forme particulière, n'appartenant seulement qu'aux propriétaires de maisons du hameau.

Pris le 27 janvier 1758, l'arrêt fut signifié le 9 avril par l'intendant aux habitants du hameau et particulièrement à l'un d'entre eux, choisi pour être leur défenseur. Le 24 mai 1758, la compagnie Testart présenta aux habitants une requête en vue de créer un canal intérieur autre que le fossé Cadet, dans lequel venaient se déverser une infinité d'autres dont la fonction, à l'inverse du drainage, était d'assécher suffisamment l'ensemble du marais, en évitant l'enlisement du bétail. Ces divers canaux formaient une longueur de plus de 6 000 toises, ce qui était considérable ; le fossé Cadet les recevait tous et allait déverser les eaux reçues dans la Seine, étant terminé par une écluse en maçonnerie, prise dans le talus de protection et élevée pour éviter à l'intérieur du marais les effets des fortes marées et les crues du fleuve. De siècle en siècle les usagers avaient aménagé leur pâture avec intelligence en vue de l'assèchement partiel du marais, pour en tirer le maximum de profit par l'élevage de veaux renommés, appelés veaux de rivière, et de poulains de lait.

La concession de 40 acres avait en effet été estimée à 9?600 livres, somme qui fut déposée chez les receveurs de taille de la généralité en attendant que les usagers veuillent bien les accepter comme indemnité prévue.

Testart fut, cette année-là, obligé de faire voiture la tourbe extrait par somme, à dos de cheval, en charrettes ou avec des brouettes. Le but de la rechercher d'un nouveau canal était donc de diminuer sensiblement (envion dix fois) les frais de transport jusqu'à la Seine, une seule persone pouvant transporter à chaque voyage de bateau plat environ la valeur de six charretées ou de trente sommes de chevaux. Mais les usagers de la Harelle, ce canal aurait coupé le marais en deux et aurait empêché leurs bestiaux de paître dans la partie ouest, du côté de Guerbaville.

Un mémoire composé par la compagnie Testart, malheureusement non daté mais vraisemblablement de 1758 est fort explicatif ; le but de son éntreprise était de faire tomber la consommation de bois de la ville de Rouen de 5.000 cordes par an, ainsi que celle du charbon venu d'Angleterre, jugée considérable et gênante pour les finances du royaume en raison du change des monnaies. Elle avançait que la tourbe pourrait être utilisée par les manufactures où le bois n'était pas nécessaire et pour l'usage "de la classe inférieure" des habitants.

Ce projet ne manquait pas d'audace puisqu'il demandait finalement l'autorisation d'extraire de la tourbe sur les 300 acres demeurés dans la main des habitants en les dédommageant comme propriétaires du terrain. La Harelle mesurait alors 1.200 toises d'est en ouest et 135 toises en largeur, soit environ 400 arcres ou 630 arpents. Quarante acres avaient déjà été concédées en 1757 à Testart. La compagnie demandait maintenant 80 à 100 arpents de plus, proposant généreusement de prendre l'ensemble du marais pour 50.000 livres payables en cinq ans et de verser une rente de 800 livres chaque année à la communauté d'habitants au lieu des 80 livres de rapport actuel.

Il semble bien que les habitants firent tout pour décourager Testart dans son entreprise et qu'ils usèrent de divers procédés pour tenir tête à cette entreprise fort gênante pour leurs intérêts agricoles. Ils se plaignaient d'avoir déjà cédé la meilleure pâture de de leur Harelle, le reste du marais étant trop inondé et couvert d'arbustes sauvages, surtout des myrtres. Ils ripostèrent aux demandes de la compagnie en réclamant l'application de l'arrêt du Conseil de 1680 qui stipulair que ceux qui avaient des mines sur leurs terres pouvaient les exploiter eux-mêmes. La Harelle ne correspondait pas aux caractéristiques des mines; aussi, nen payans malicieux, ils proposaient, si on leur rendait la totalité de leur marais, de fournir de la tourbe à la ville de Rouen, seul but cherché dans cette exploitation, cinq fois moins cher que ne la vendait Testart, à qui, en plus, ils reprochaient de défoncer les chemins avec des voitures trop chargées.

L'animosité devait être vive entre les habitants et les représentants de la compagnie qui n'employait que des ouvriers non originaires du hameau. Les habitants savaient que la compagnie avait exploité pendant un mois de l'été 1757 environ 15 perches de terrain estimés 22 1. 10 s. et qu'elle avait vendu pour 3 500 livres de tourbe. Or ses frais d'exploitation et de mise en route se bornaient à un matériel sommaire de brouettes et de quelques outils, pouvant s'élever au plus à 2 400 livres. La tourbière apparaissait donc comme une exploitation commerciale, à laquelle les habitants n'avaient jamais songé ; elle s'inscrit dans le développement de la société pré-industrielle de la fin du XVIIIe siècle, au détriment de l'agriculture traditionnelle.

Les manœuvres de Dautin

A la suite de cette mise en route et tant que la compagnie exploita la tourbière, les habitants de Heurteauville connurent d'autres ennuis, compliqués de procès. Le facteur de Testart, Dautin dit Dautiné, qui demeurait à Heurteauville, agissant vraisemblablement au nom de son patron, essaya d'obtenir une concession plus vaste et demanda, le 14 janvier 1762, au Conseil d'Etat 300 acres, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble de la Harelle. Il usa avec aplomb de procédés surprenants, déclarant que cette terre était toujours submergée, à cause des sources qui sortaient du coteau voisin, et que personne ne songeait à la dessécher. Cet homme de paille proposait d'employer tout on zèle et même toute sa fortune — ce qu'il n'avait pas — pour rendre enfin ce marais plus fertile, attendu qu'il était plutôt abandonné et mal cultivé. Les requêtes sont assez souvent exagérées, minimisées ou excessives suivant les intérêts de ceux qui les présentent. Cependant, cette exploitation tourbière démontre la pression brutale et parfois éhontée des possesseurs de capitaux pour parvenir à les faire fructifier rapidement et à s'assurer de confortables profits au détriment des moins armés pour se défendre.

Dautin, qui sollicitait cette nouvelle concession pour lui mais pour la rétrocéder ensuite à ses employeurs, la demandait pour quarante ans et offrait de payer au domaine royal une rente de 20 sols par an et par acre. L'astuce était simple : demander le marais seulement en vue de son assèchement sans signifier s'il s'en servirait ensuite comme tourbière ou non. S'il avait obtenu gain de cause, il aurait neutralisé les habitants de Heurteauville en leur enlevant l'ensemble de leurs pâturages et leur propriété collective.

La riposte des Heurteauvillais

Tous en furent courroucés. Les habitants surent défendre leurs intérêts ; ils rappelèrent notamment que l'édit de 1667, qui avait réclamé le paiement d'une taxe élevée, avait été appliqué et réglé par les religieux et avait en contrepartie assuré la possession à perpétuité des communes aux paroisses qui en possédaient. Ils firent aussi remarquer que les 80 maisons du hameau étaient toutes occupées, que si quelques-uns de leurs occupants avaient des terres labourables, la plupart d'entre eux n'en avait pas, que le fourrage manquait dans le pays et qu'il fallait en acheter pour la mauvaise saison. Les bestiaux restaient dix mois dans la Harelle, les deux autres mois, janvier et février, à cause des eaux et des enlisements possibles, ils étaient nourris dans leurs masures avec le fourrage de leurs pâtures.

La tourbière installée sur leurs marais apparaissait comme une excellente affaire commerciale, tandis que leur pâture leur donnait des veaux de rivière et des poulains lesquels ils pouvaient compter pour régler les impositions royales et leurs fermages. Ils récusèrent l'accusation de Dautin relative au marais souvent inondé connaissant la technique de l'assèchement par de nombreuses saignées. La Harelle comptait 6 000 toises de petits canaux avant l'arrivée des tourbiers, qu'ils firent monter à plus de 10 000. Aussi pensaient-ils que la proposition de Dautin devait révolter « l'humanité et être en exécration aux yeux de la justice »

Leur requête ne fut pourtant pas admise. Les habitants d'Heurteauville s'adressèrent directement au Parlement de Rouen qui les déchargea de répondre à l'assignation devant le subdélégué de l'intendant à Caudebec ordonnée à la demande de Dautin. Il maintint l'intégralité de leur commune et fit défense à quiconque de les troubler sous n'importe quel prétexte. Défenseur de la coutume contre les empiétements habituels des intendants, il rappelait dans son arrêt « qu'il y avait quatre ans, cette compagnie, sans examen juridique, sans autre forme que celle d'une main armée, a dévasté leur commune et leur a enlevé quarante acres ». Il n'est pas surprenant que le Parlement se soit montré si favorable à la population de Heurteauville contre les audaces de l'intendant. Les 40 acres accordées allaient à l'encontre du droit de propriété.

La contre-attaque de Testart

La compagnie Testart contre-attaqua devant le Parlement mais celui-ci, dans l'arrêt du 17 août 1764, la débouta : elle demandait la directe et la mouvance, avec prestation au seigneur de 10 livres par an, le droit de jouir en indivis du pâturage dans les marais au titre de principal propriétaire et de continuer l'exploitation de la tourbe, jusqu'à épuisement, dans le terrain enclos par elle de fossés, sous réserve d'obtenir ensuite de nouvelles lettres patentes, après l'exploitation prévue de quinze ans ; pour dédommager les habitants des frais causés par le grand canal, elle verserait à la communauté 3 000 livres dont 1.000 livres représentant les frais qu'elle avait dû débourser pour se maintenir dans ses droits ; cependant les habitants seraient tenus de curer tous les fossés, grands et petits, et d'entretenir l'écluse et les clapets, les extracteurs ayant seulement la charge du grand canal.

| Les habitants du hameau crurent prudents de donner un nouvel aveu à leur seigneur, le monastères de Jumièges, et de reprendre en sa faveur le paiement de la rente annuelle de 10 livres, négligé depuis quelques années. Jean Dossier, leur syndic, rendit cet aveu le 10 janvier 1765 au nom de tous les possédants-fonds du hameau, déclarant tenir la pâture de la Harelle, en nature de marais et de brière, d'une contenance de 400 acres, "y compris 40 acres, cédées pour 15 ans aux entrepreneurs de la tourbe par ordonnance de M. de Brou, intendant de Rouen", "1 acres qui forment la subsistance de la succrusale" ainsi que "10 acres ou environ distraites du corps de la dite commune pour les besoins et nécessités de la commune", en réalité attribés à celui d'entre eux qui avait la charge de réparer les canaux. | La chapelle dite du Bout-du-Vent (Saint-Simon et Saint-Jude) a été construite en 1730 a été érigée en succursale en 1865. Le chapelain de la chapelle disposait d'une maison évalué à 60 l. de 8 acres de prairie à 40 l. l'are et de 100 l. en argent données par l'abbaye. La chapelle appartenait aux propriétaires de la Harelle qui l'avait fait construire à leurs frais, pour ne plus être obligés d'aller entendre la messe à Jumièges, à 4 km sur l'autre rive. |

L'intendant prit encore une ordonnance en faveur de la compagnie Testart, contestée naturellement pa les habitants. Cependant, pour des motifs de meilleure utilisation agricole du terrain, et ne pouvant expulser les entrepreneurs de la tourbière, ils parvinrent à un semblant de conciliation avec eux. Ils obtinrent une indemnité de 6.000 livres pour les travaux utiles aux deux parties, et notamment pour l'entretien du pont de bois bâti récemment sur la voie charretière — quelques-uns de leurs animaux étaient tombés dans les fossés approfondis et s'y étaient noyés. Il était aussi prévu qu'à l'expiration du privilège, les entrepreneurs de tourbe rétabliraient le pont de pierre plus étroit où passaient les animaux qui existait avant leur arrivée et qu'ils avaient cru devoir remplacer par ce point de bois. Ce pont de pierre serait voûté et ils auraient le choix de leur rétablir eux-mêmes ou de verser 2.500 livres aux habitants.

La compagnie devait entretenir le canal et le pont de bois. D'autre part, l'enclos de la tourbière devait être arpenté à la mesure de la vicomté de Rouen et non à celle de Caudebec. Aucune extraction de tourbe ne pourrait se faire au-delà des 40 acres y compris les fossés. Enfin, la compagnie devrait abandonner le surplus, environ 10 acres, occupés depuis le 1er avril 1758, date de la véritable mise en exploitation, à raison d'une indemnité de 12 livres par acre, et les entrepreneurs devraient vider les lieux le 31 décembre 1772 en démolissant leurs édifices dans les six mois suivants.

|

Fait divers à

la Harelle

Le mardy vingt cinq juillet mil sept cent soixante neuf a été par nous, vicaire de cette paroisse et desservant la chapelle d'Heurteauville, inhumé dans le cimetière Jean-Baptiste Martin, âgé de dix ans, qui a eu le malheur de tomber dans les fossés de tourbes où il s'est noyé étant à garder les vaches chez Jean Dantin, tourbier au hameau d'Heurteauville... |

La mort de Testart

| La

mort de Testart, en 1771, ébranla les assurés de

sa

société. Sa veuve s'adressa au Parlement pour se

plaindre

du principal associé, Alexandre Hellot, son

associé

jusqu'en février 1768. Ce dernier avait vendu toutes ses

parts

à un Parisien, Tourtille Sangrin, sous réserve de

pouvoir

reprendre ses intérêts dans l'année. Les manigances d'Hellot

Dans le même temps, Hellot s'était adressé au Conseil du roi, au nom d'une compagnie de Paris qu'il avait sans doute créée, pour se faire attribuer la totalité des 400 acres du marais moyennant la somme de 50 000 livres dont 34 000 livres destinées à établir un canal et une écluse afin de dessécher l'ensemble sauf 80 acres réservées au pâturage des bestiaux, les 16 000 livres restantes devant servir à constituer une rente de 800 livres à la communauté des habitants au titre de dédommagement. En outre, Hellot considérait maintenant que les 40 acres accordées en 1757 pour l'extraction de la tourbe étaient suffisantes pour satisfaire les besoins rouennais. Le désaccord était entré dans la compagnie. |

L'ombre

de John Holker

La veuve de Testart, nous dit André Dubuc, était née Holker. Il semble qu'il s'agisse là d'une erreur d'interprétation. En 1766, Jean-Pierre Testart, a épousé Marie-Marguerite-Thérèse Ribard.  En 1768, année où le syndic des propriétaires de la Harelle place des fonds importants, les sieurs Hellot et Holker manifestent le projet d'extraire de la tourbe sur 200 arpents du marais. Holker ? un sacré personnage. Né en 1719 à Stretford, engagé dans l'armée de Charles Édouard Stuart, il est fait prisonnier à la tour de Londres pour y être pendu. Il parvient à s'en échapper et rejoint la Hollande puis Rouen où il fonde, en 1752, une manufacture de velours et invente un rouet à filer de vingt-quatre broches. En 1755, il est nommé inspecteur des manufactures. Naturalisé en 1766, il fonde en 1768 la première fabrique de vitriol à Saint-Sever. Va-t-il mettre la main sur la tourbière d'Heurteauville ? En 1771, Jean-Pierre Testart rend l'âme à Rouen.. Fait chevalier de Saint-Louis, anobli de fraîche date, John Holker finit par épouser sa veuve en 1776... |

Les possesseurs du marais, outrés de cette attitude, se rendaient compte que l'épaisseur considérable de tourbe, variable selon eux de 3 à 6 mètres, faisait l'objet d'une convoitise de plus en plus forte à mesure qu'approchait la fin de la concession, et constataient avec regret que leur marais était le seul à attirer autant d'attention de la part de détenteurs de capitaux, alors que les marais de Jumièges, du Mesnil, du Trait, qui représentaient plus de 1.000 arpents, auraient pu également devenir des tourbières.

Aussi, timidement, demandaient-ils au au Parlement de se charger eux- mêmes, ou avec l'aide de personnes leur convenant, de l'extraction de la tourbe.

Le Parlement fut sensible à cette demande et défendit à Hellot et à tous autres de créer une autre tourbière à Heurteauville, sans l'obtention de nouvelles lettres patentes à lui adressées et préalablement vérifiées par les possesseurs du fonds, ce qui mettait fin aux espoirs de Hellot.

| En

1768, la compagnie avait encore

cinq années d'exploitation. Une note non datée,

mais

postérieure à 1772, indiquait que les 40 acres

concédées n'avaient pas été

entièrement exploitées et qu'il en subsistait

encore

quatre. Dans sa requête initiale de 1757, la compagnie avait

avancé que la tourbe se

régénérait par

elle-même en moins de vingt-cinq ans, ce qui était

impossible, sans se soucier du sort économique et des

intérêts des habitants. Cette mise en coupe

réglée de la tourbière traduit bien ce

que les

possesseurs de capitaux commençaient à penser des

concessions minières aussi bien en France qu'à

l'étranger. |

En 1774, le registre des vingtièmes indique : "Les entrepreneurs des tourbes possèdent 40 acres de marais estimées 25 l. l'acre et tenue par eux : 1000 l. de revenus" En marge, on a écrit : "Ces dits entrepreneurs ont acquis à ce qu'on a pris de la communauté des habitants de la paroisse les marais ci-contre et ils font tirer la tourbe pour l'approvisionnement de la ville de Rouen. La taille est fixée à 25 l." Les revenus de 1778 seront estimés à 1.668 l. |

Grève sur la grève...

En 1777, à la Harelle, les ouvriers tireurs se mettent subitement en grève pour obtenir meilleur salaire. Saisi par les exploitants, le tribunal de Rouen menace les séditieux de prison.

Et

qui sont alors les extracteurs

de la tourbe d'Heurteauville ? Précisément la

veuve

Testard, remariée à John Holker. Elle est

associée

à

Jean-Baptiste Davoult, Louis Gilbert et la veuve Delboy. La

même année, les

possédants-fonds de la

harelle sont autorisés provisoirement à extraire

eux-même la tourbe comme s'il s'agissait d'un bien communal.

Ils

vont devoir se faire reconnaître comme

propriétaires tout

en assignant Holker et Hellot en justice... Le jeu en vaut

la chandelle : le revenu de la Harelle en 1778 est estimé

à 1 668 livres.

Et

qui sont alors les extracteurs

de la tourbe d'Heurteauville ? Précisément la

veuve

Testard, remariée à John Holker. Elle est

associée

à

Jean-Baptiste Davoult, Louis Gilbert et la veuve Delboy. La

même année, les

possédants-fonds de la

harelle sont autorisés provisoirement à extraire

eux-même la tourbe comme s'il s'agissait d'un bien communal.

Ils

vont devoir se faire reconnaître comme

propriétaires tout

en assignant Holker et Hellot en justice... Le jeu en vaut

la chandelle : le revenu de la Harelle en 1778 est estimé

à 1 668 livres. Nouvelle attaque d'Hellot

Les possédants-fonds furent encore l'objet d'une nouvelle attaque en 1779 de la part d'une compagnie dirigée vraisemblablement par Hellot. Ces « coureurs de communes », comme ils étaient appelés, ne se présentaient jamais à découvert mais seulement par le biais d'un harcèlement continuel destiné à décourager les plus ardents, et agissaient en sorte que l'arrêt du Parlement de 1777 favorable à l'exploitation directe ne pût être appliqué et mis à exécution. Ainsi, les habitants du hameau furent fort surpris de découvrir un placard manuscrit apposé à la porte de leur succursale, sans signataire ni requérant, leur faisant seulement connaître qu'au début d'avril 1779, il serait procédé par un arpenteur de la région à la levée des plans des triages de la forêt de Brotonne et du marais d'Heurteauville, en présence des religieux de Jumièges et des habitants du lieu.

| Les habitants et le syndic protestèrent contre cette manière singulière et firent arrêter l'opération en cours, conséquence d'une ordonnance du maître particulier des eaux et forêts de Caudebec, à la suite d'une commission du Grand maître des Eaux et Forêts faite à la requête de Jean Vincent René, chargé de la régie forestière de Brotonne. | Le

23 juillet 1780, les possédants-fonds signent une convention

avec Mme de Nagu, châtelaine de La Mailleraye, qui entend

extraire de la tourbe de ses prairies voisines de la Harelle et

profiter du canal. Leurs limites étant troublées

du côté de la forêt de Brotonne, ils

chargent aussi leur syndic de consulter et agir jusqu'au jugement

définitif. |

1784 : les affairistes sont chassés

Finalement, sentant leur propriété collective en danger constant d'être accaparée pour des fins industrielles et forts de l'arrêt de 1777, les possédants-fonds songèrent véritablement à exploiter par leurs soins la tourbe dont la ville de Rouen avait un réel besoin, surtout depuis deux ans, en raison de la disette survenue dans son approvisionnement habituel en bois.

Le 22 février 1784, les possédants-fons arrêtent "les mesures à prendre pour résister aux sieurs Hellot et Holker." Le 28 mars de la même année, l'assemblée des propriétaires ayant droit au pâturage dans le marais arrêtait qu'ils feraient eux-mêmes l'extraction et la vente de la tourbe de leur Harelle. Ils eurent encore recours au Parlement, au début d'avril, ne voulant pas qu'il leur soit reproché de ne pas satisfaire les besoins des Rouennais et pour empêcher une nouvelle prise d'une partie de leur commune semblable à celle de 1757. Ils demandèrent donc d'être chargés de l'exploitation de la tourbe, ce qui en droit était justifié.

Le procureur général du Parlement, Godard de Belbeuf accepta leur demande mais l'assortit de quelques propositions que la Cour reprit dans son arrêt. Le Parlement accordait l'autorisation « aux propriétaires et possédants-fonds en général du hameau d'Heurteauville » ; il ne s'agit pas de tous les habitants, mais seulement des propriétaires, ce qui aura une conséquence importante par la suite sous la Révolution. Ceux-ci étaient autorisés à faire cette exploitation par eux-mêmes ou par des concessionnaires uniquement choisis par eux, dans le délai rapproché de deux mois, sur tel quartier de la Harelle qui leur conviendrait le mieux. Le surplus était toujours réservé au pâturage, sous réserve de pouvoir prendre ensuite de nouveaux terrains pour l'exploitation de la tourbe. Les bénéficiaires étaient chargés de la fabrication, du transport, de la vente et de la distribution de la tourbe à Rouen, mais avec l'astreinte d'obéir à la police de la ville sur cet objet. Ils devaient dans les deux mois acquérir un ou plusieurs magasins dans la ville, avec l'obligation d'avoir dans Rouen une quantité suffisante de tourbe de façon à ne pas en manquer à l'époque des crues. Ils devraient donc « emmulonner » chaque année, avant le 15 novembre, 500 voies de tourbe, composée chacune de 24 sacs ou «pouches». Pour cette première année d'exploitation, la date limite d'approvisionnement était reportée au 1er janvier 1785. Ainsi cet arrêt du Parlement, relatif à l'exploitation de la Harelle par ses possesseurs, mettait fin à une suite de procès et de tracas pour cette population agricole, qui avait duré un quart de siècle et lui avait causé de nombreux frais.

L'année suivante, 1785, les possédants-fonds nommèrent un commissaire habilité à soutenir les procès commerciaux et autres qu'ils pourraient avoir et une commission de plusieurs membres chargée de procéder à l'adjudication au rabais du travail de l'extraction et de la dessiccation de la tourbe : initiative prudente pour obtenir un rendement régulier, car il était impossible aux copropriétaires, en raison de leurs diverses professions et de la multiplicité de leurs domiciles, de pouvoir assurer par eux-mêmes cette extraction qui demandait la connaissance des lieux et celle des méthodes de travail. Ils prirent la décision, le 15 juin 1785 de prélever sur le produit net des ventes à Rouen une somme régulière pour le paiement des impôts et la réparation de la « succursale » qui devait leur servir de magasin dans la ville. A défaut de connaître les statuts de fonctionnement à cette époque, on sait que les habitants avaient décidé « s'il restait quelque revenant bon », de le distribuer et répartir entre tous les chefs de famille ayant leur habitation et logement dans le hameau, que ce soit le propriétaire ou son fermier qui y habite lui-même, sans toutefois qu'il puisse y avoir plus d'une répartition, quel que soit le nombre d'habitations ou de fermiers appartenant au même propriétaire. Ainsi la répartition était bien réservée aux seuls possesseurs fonciers possédant une maison habitée et non aux autres, ce qui respectait l'idée de l'acte de 1311. L'idée du feu de cheminée domine, les propriétaires possédant seulement champs et herbages se trouvant exclus. Le boni était attribué au propriétaire, qu'il demeurât ou non à Heurteau ville, et non au locataire ou fermier. Ce même 15 juin 1785, il fut décidé de nommer des commissaires pour faire adjuge au rabais les réparations de l'écluse.

En 1786, les sieurs Besnard et Dumesnil, contremaître, sont attestés à la harelle

. Dans

ces années qui précèdent la

Révolution, les voituriers d'eau recensés par

Jean-Pierre

Derouard sont Pierre

Adam, du Trait, qui s'échoue à Caumont, Pierre le

Roy, son garçon

qui se noie à Dieppedalle et Ambroise Lefebvre,

d’Heurteauville,

piégé par les glaces. Le transport s'effectue

à partir du quai du

sieur Tuvache de Vertville.

. Dans

ces années qui précèdent la

Révolution, les voituriers d'eau recensés par

Jean-Pierre

Derouard sont Pierre

Adam, du Trait, qui s'échoue à Caumont, Pierre le

Roy, son garçon

qui se noie à Dieppedalle et Ambroise Lefebvre,

d’Heurteauville,

piégé par les glaces. Le transport s'effectue

à partir du quai du

sieur Tuvache de Vertville.

Le 12 décembre 1787, un abonné du Journal de Rouen s'exprime ainsi : "Au bas de la côte qui ferme la forêt, vis-à-vi de Jumièges et de ses riches possessions, est un marais commun qu'on défonce pour en tirer la tourbe qu'on apporte à Rouen. Cette opération lucrative donne beaucoup de prix à ce mauvais fonds, mais elle le détruit, les gens du lieu ne cessent de le regretter, bien qu'il leur fournisse actuellement du travail et de l'aisance,. Serait-ce pressentiment ? N'appréhenderaient-ils point, sans le savoir, et comme par instinct, que ces excavations profondes, constamment remplies d'eau croupissante et qui auront des lieues entières en dimension ne deviennent funestes à leur santé, à leurs jours ? Partout on dessèche les marais, ici, on les inonde. Cettte considération est importante.

Le jour d'avance. Je passe la Seine au Trait. Mes jambes me traînent jusqu'à Duclair, un fourgon de messagerie y vient fort à propos à leur secours. Je rentre à Rouen..."

Le dénombrement de 1788

Le 18 juin 1788, un dénombrement fut fait de tous les possédants ayant feu, les seuls ayant droit à la Harelle et à participer aux assemblées générales.

Le 11 avril 1789, pour tourner la clause de distribution de profits fixée en juin 1788, quelques propriétaires crurent bon de vendre une de leurs habitations et de la faire clamer selon le droit coutumier de la province par un de leurs enfants, pour avoir une part supplémentaire dans la répartition. D'autres acquirent des portions de terre nues pour y bâtir de nouvelles habitations avec l'espoir de pouvoir prendre à l'avenir leur part de bénéfice. Les uns et les autres prirent sagement l'avis d'avocats conseils pour préserver l'avenir et s'éviter de nouveaux ennuis. Il fut fait un nouveau dénombrement, à la demande de MM. Dutronché, Thieullen et Ferry, afin qu'il n'y eût pas d'erreur ou d'oubli. Il fut stipulé qu'en cas de vente d'une ou plusieurs habitations par un propriétaire, celui-ci ne pouvait percevoir qu'une part de bénéfice de son vivant, mais que les acquéreurs, s'ils n'étaient ni ses enfants, ni ses héritiers, auraient droit chacun à une part ; les nouvelles habitations élevées depuis le dénombrement de 1788 ne pourraient participer au partage, sans que l'on puisse considérer comme nouvelles celles qui auraient été bâties en remplacement d'autres trop vétustes et transformées en bâtiments agricoles ou abattues.

Bref, pour avoir droit au pâturage du marais et à la répartition des bénéfices de la tourbière, il était nécessaire de posséder dans le hameau de Heurteauville une maison construite avant juin 1788. Il y eut sans doute des murmures et des mécontents. Les fermiers, qui remplaçaient les propriétaires dans leurs droits, avaient par leurs baux le droit de pâturage sur la Harelle, mais ils n'en avaient pas sur les bénéfices de la tourbière que le propriétaire devait se réserver, à moins d'un accord entre eux. Il fut encore convenu que la redevance de 10 livres aux religieux serait prise sur la gestion de la tourbière ; elle ne sera pas considérée sous la Révolution comme une redevance seigneuriale, mais comme une sorte de bail perpétuel, et l'on retrouvera par la suite son paiement en 1829 aux Hospices du Havre.

La fin d'un monde

| Qu'était donc à la fin de

l'Ancien

Régime cette Harelle au regard du droit coutumier normand ?

C'est ainsi qu'il faut essayer de la comprendre : une

propriété collective n'appartenant pas

à toute une

communauté paroissiale, puisque Heurteauville relevait pour

le

culte de la paroisse de Jumièges où l'on

enterrait ses

morts, mais qu'en

réalité elle était isolée

de celle-ci parce

qu'étant sur l'autre rive et peut-être davantage

encore

à cause de cette Harelle sur laquelle les habitants de

Jumièges, sur la rive droite, n'avaient aucun droit. Il

semble

bien qu'à l'origine, et avant 1311, les religieux avaient

accordé le

bénéfice du marais aux habitants pour

les attirer ou les fixer dans ce hameau où les

fièvres

paludéennes devaient se faire sentir de temps à

autre. A la suite du dénombrement de 1788, il y eut deux sortes d'habitants : les possédants-fonds y demeurant ou non et les non-possédants y demeurant. Cette distinction n'allait pas tarder à s'affirmer. En effet, les événements révolutionnaires apportèrent quelques soucis aux bénéficiaires du marais et de la tourbière. |

«

Ce hameau est scitué à 5 lieues et demie de Rouen

sur la

rive gauche de la rivière de Seine. Les terres

labourables

et masures sont d'un bon fonds, mais les prairies y sont

très

médiocres et mauvaises ne produisant que de gros foin dont

la

plus part se vend par les habitants pour emballer la fayance

et

autres marchandises. Les terres y sont sujettes à y estre

inondées par la rivierre surtout dans les grandes

marées.

Etant proche de l'embouchure de la Seine qui enlève

quelquefois

plusieurs acres de prairies à la fois et cause beaucoup de

dommage aux habitants en détruisant les talus et

chaussées qui sont le long des masures. Les grains se

vendent

mesure de Ducler, bourg scitué à 1 lieue et demi.

Les

habitants sont tous laboureurs ou journaliers. Les religieux

bénédictins de Jumièges sont seigneurs

du dit

hameau. » |

La tourbière sous la Révolution

Sur le conseil de M. Thieullen, les possédants-fonds refusèrent, le 13 avril 1790, de montrer leurs registres de délibérations à la municipalité de Jumièges, affirmant que la Harelle était, certes, une propriété collective mais appartenant à un certain nombre de propriétaires et non à tous les habitants sans aucune exception ; en conséquence elle ne pouvait devenir un bien communal, comme le souhaitait la municipalité de Jumièges, qui avait reçu sur la rive droite des marais à la fois sur sa commune et sur celle du Mesnil, où elle envoyait du bétail contre une redevance annuelle par tête d'animal.

En 1793, Joseph Noël, rédacteur du Journal de Rouen, nous donne une description de la Harelle : "Il n'y a guère plus de quarante ans qu'on extrait la tourbe de ce marais. L'examen des lieux, celui des procédés qu'on suit dans 1'exploitation de cette terre inflammable, établissent suffisamment qu'elle ne contient aucun principe minéral ni bitumineux et qu'elle est le produit des débris des végétaux entassés et décomposés depuis plusieurs siècles.

La tourbe des lits supérieurs est la moins estimée; elle est légère, spongieuse, grisâtre et dépourvue de phlogistique.

Celle des lits inférieurs, qui est la meilleure, est aussi la plus pesante et la plus noire, elle se trouve à trois mètres ou environ de profondeur et au-delà ; le sol qu'on défonce ensuite n'offre plus qu'un assemblage de racines, de bois, d'arbres mêmes, surtout des aulnes et des saules assez bien conservés ; vient ensuite la terre végétale.

Quelle que soit au surplus la connaissance qu'on a de la différence et de la superposition des couches, je puis assurer que nul travail n'est plus précaire ni plus incertain..."

Conflit avec Jumièges

En 1793, à la suite de la promulgation de la loi du 10 juin, un différend important survint entre l'ensemble des habitants et les possédants-fonds de la Harelle ; les premiers demandaient bien entendu que celle-ci fût considérée comme bien communal et réclamaient à ce titre une participation aux bénéfices jusqu'alors réservés aux propriétaires. L'administration du district de Caudebec eut à connaître de l'affaire ; elle ordonna que la contestation fût terminée par un arbitrage : deux arbitres décideraient pour chaque partie mais l'accord ne put se faire entre eux. Un tiers arbitre fut désigné par le district : Nicolas-Laurent Houel. L'affaire reçut une information détaillée. Le 1er nivôse an III, ce tiers arbitre maintint les anciens propriétaires dans leur possession, conformément au contrat de 1311. Mais la loi de prairial an IV autorisa les citoyens lésés par des jugements arbitraux à les attaquer par la voie de la cassation, ce que ne manquèrent pas de faire les habitants. Le 21 frimaire de l'an V, la Cour de cassation reconnut que l'acte de 1311 était bien une concession particulière et rejeta le pourvoi, condamnant les demandeurs aux dépens et à l'amende. Depuis lors, personne ne contesta le droit de propriété.

Quatre mille charretées...

En 1795, dans un mémoire publié par le Magasin encyclopédique, Noël nous livre encore ses observations sur la tourbe de Jumièges, puisque c'est son nom générique. Selon lui, une saga norvégienne indique que le frère d'un chef normand établi sur nos rives en 912 avait hérité du sobriquet de Torf, Tourbe en ancien danois. Il aurait été le premier à apprendre aux habitants des îles Orades à suppléer au bois de chauffage par ces terres combustibles.

"Le sol de ce marais est spongieux, trémule, élastique et retentissant. Qu'un cheval galope à plusieurs centaines de mètres de vous, la terre y tremble sous vos pieds." Noël nous apprend encore : "à la plus grande profondeur où l'on a creusé, on a trouvé des pièces de bois symétriquement disposées pour faciliter le passage des gens de pied qui allaient d'Heurteauville à la forêt de Brotonne..." Ce qui prouve qu'au fil des siècles, le marais s'est exhaussé de plusieurs mètres. Pour Noël, les résultats obtenus par la première compagnie d'exploitation ont été médiocres. Des succès plus probants sont enregistrés ces dernières années. La technique consiste à enlever la tourbe par rectangles au moyen d'une bêche recourbée. Les trois opérations suivantes contribuent au séchage. La première consiste à disposer la tourbe en pilettes, la seconde à la cateler, la troisième enfin à la taper debout. Trois à quatre mille charretées sont expédiées à Rouen chaque année, sans compter ce qui se consomme sur place. Pour combler les excavations occasionnées par l'extraction, on y jette les tourbes trop terreuses en espérant que, mêlée aux joncs et roseaux qui croissent dans l'eau sédentaire, elles finiront par donner meilleure tourbe. Noël doute de cette pratique, car cette mauvaise tourbe a été trop longtemps exposée à l'air. En revanche, la tourbe de Jumièges est à ses yeux la meilleure du département, notamment à cause de sa facilité de transport par voie fluviale.

La tourbière sous Napoléon

Près du fossé Cadet, la

tourbière sur le cadastre napoléonien

Si plus personne ne contestait la propriété de la Harelle, il dut cependant subsister des rancunes entre les deux catégories d'habitants, qui n'auraient certainement pas été suscitées si la tourbière n'avait pas existé sous cette forme et n'avait pas apporté à certains des profits jugés intéressants.

Le 24 mars 1800, on refusa au propriétaire de la ferme du Torp, le sieur Duvrac, le moindre bénéfice sur la Harelle. En revanche, le 24 décembre 1809, sur les conseils de Dutronché, on accorda le droit au bene aux petits-enfants de Marie-Anne Duval qui leur avait légué sa maison. Pourtant, leur père possédait une autre maison qui en bénéficiait déjà. C'est, explique André Dubuc, parce que la mère et le fils entraient dans la catégorie des possédants avant le 15 juin 1788.

L'almanach Périaux (Rouen, an XII, p. 173) déclare : « On exploite la tourbe de Heurteauville depuis plus de cinquante ans, la tourbe parfaite s'y rencontre à 3 mètres de profondeur et au-delà. La vallée de la Somme, les bruyères de Cuy-Saint-Fiacre et de Dampierre en contiennent d'excellentes. On en fait usage à Rouen, pour alimenter les fourneaux des teinturiers des distillateurs d'eau forte, etc. »

En avril 1810, une loi vient réglementer les tourbières. Elle ne pouvaient être exploitées que par le propriétaire du terrain ou avec son consentement et seulement après autorisation de l'administration préfectorale. La Harelle d'Heurteauville devra s'y soumettre et entretenir une correspondance avec les services de l'Etat.

Le 29 mai 1811, Hue écrit justement au sous-préfet : «La Harelle appartient à tous les chefs de famille du hameau, elle est administrée par un syndic choisi par eux. La compagnie est seule et légitime. »

Le 12 juin 1814, les propriétaires acceptèrent que le droit de pêche, qui se pratiquait dans les « entailles » de la Harelle d'où la tourbe avait été extraite, fût loué pour trois ou six ans à celui des habitants d'Heurteauville qui en offrirait le meilleur prix. L'adjudicataire ne pourrait s'associer qu'avec deux personnes au plus et n'utiliser qu'un maximum de deux bateaux ou nacelles. Il lui était défendu de porter un fusil et de couper du bois, des joncs et des roseaux.

On pêche alors dans la Harelle de 25.000 à 30.000 sangsues chaque année qui font encore l'objet d'un important commerce mais en voie de dispartion comme au Mesnil, Boscherville, Berville ou encore Yville...

La tourbière sour la Restauration

Le 15 juin 1820, sur l'avis de MM

Dutronché, Houël et Chéron, les

propriétaires décidèrent que les

héritiers d'un chef de famille

qui avait construit de

nouvelles habitations sur son terrain depuis 1788, et laissait

plusieurs enfants à son décès, ne

pourraient prétendre à sa mort à plus

de parts

qu'il n'en avait été

dénombré en 1788. De

plus les bénéficiaires du bene de la

tourbière ne

pourraient, en aliénant leurs fonds, garder pour

eux cet

avantage car, à l'égard de la

communauté, les

nouveaux acquéreurs étaient

considérés

comme les légitimes possesseurs. Egalement, les chefs de

famille

qui avaient une habitation dans le hameau et auxquels avait

été reconnue une seule part lors du

dénombrement

ne pourraient par la suite, en divisant le corps de bâtiment,

espérer avoir droit à une part

supplémentaire. Ces

cas spéciaux, qui furent certainement plus nombreux

après

la mise en exploitation directe de la tourbière,

témoignent des finesses paysannes que devaient

déjouer

les cinq membres de la direction, élus chaque

année, pour

conserver l'esprit original de la Harelle.

Le 15 juin 1820, sur l'avis de MM

Dutronché, Houël et Chéron, les

propriétaires décidèrent que les

héritiers d'un chef de famille

qui avait construit de

nouvelles habitations sur son terrain depuis 1788, et laissait

plusieurs enfants à son décès, ne

pourraient prétendre à sa mort à plus

de parts

qu'il n'en avait été

dénombré en 1788. De

plus les bénéficiaires du bene de la

tourbière ne

pourraient, en aliénant leurs fonds, garder pour

eux cet

avantage car, à l'égard de la

communauté, les

nouveaux acquéreurs étaient

considérés

comme les légitimes possesseurs. Egalement, les chefs de

famille

qui avaient une habitation dans le hameau et auxquels avait

été reconnue une seule part lors du

dénombrement

ne pourraient par la suite, en divisant le corps de bâtiment,

espérer avoir droit à une part

supplémentaire. Ces

cas spéciaux, qui furent certainement plus nombreux

après

la mise en exploitation directe de la tourbière,

témoignent des finesses paysannes que devaient

déjouer

les cinq membres de la direction, élus chaque

année, pour

conserver l'esprit original de la Harelle. Le 28 juillet 1820, les mêmes ajoutent de nouvelles dispositions :

Ceux des possédants-fonds dont des parts sur la Harelle ont été omises en juin 1788 ou ont été totalement ignorées peuvent demander rectification sur présentation de titres. Les arréages sont cependant prescrits. Un nouveau dénombrement sera opéré.

L'auteur de La Harelle de Hartauville considérait en 1829, en conclusion de son opuscule, que les modes de dessiccation et d'emploi de la tourbe étaient demeurés stationnaires et que l'exploitation n'avait nullement bénéficié dans cette tourbière des progrès importants constatés dans les autres branches industrielles. Il attribuait cette faiblesse au caractère paisible des habitants. beaucoup plus soucieux d'agriculture, d'arboriculture et de pêche fluviale que de l'exploitation méthodique de leur tourbière. Il y ajoutait la position géographique de la Harelle, située sur la rive gauche de la Seine, adossée à la forêt de Brotonne et ayant de ce fait trop peu de rapports avec l'industrie textile concentrée sur la rive droite et où la tourbe aurait pu être davantage utilisée, si elle avait été mieux connue. Juste Houel conseillait de diminuer la main-d'œuvre et les gages inutiles, de s'intéresser davantage aux travaux des chimistes et d'oser se transformer industriellement afin de procurer plus d'aisance à ce pays défavorisé par ses terrains à ce pays défavorisé par ses terrains alluvionnaires peu productifs

Ils publient un livre

, fils du tiers-arbitre

aperçu en 1793, propriétaire dans le

triège des Prés-d'Amont, fut chargé de

rédiger un

précis sur l'origine, les titres et les

réglements de

cette propriété. Imprimé chez

Baudry, cet opuscule de 32 pages sera tiré à 200

exemplaires dont trois

sur papier de couleur. Il ne sera pas vendu dans le commerce.

, fils du tiers-arbitre

aperçu en 1793, propriétaire dans le

triège des Prés-d'Amont, fut chargé de

rédiger un

précis sur l'origine, les titres et les

réglements de

cette propriété. Imprimé chez

Baudry, cet opuscule de 32 pages sera tiré à 200

exemplaires dont trois

sur papier de couleur. Il ne sera pas vendu dans le commerce. Pour réaliser son travail, Juste Houël a classé sept liasses de vieux papiers de la manière suivante : Historique de la propriété, Administration, Rapports avec l'autorité départementale, Contentieux, Comptabilité, Propriété de la chapelle du Bout-du-Vent, Position industrielle. Les liasses utilisées par Juste Houel pour la préparation du mémoire imprimé sont égarées ou définitivement disparues. Dans quelles mains sont-elles demeurées lors de la licitation générale de la Harelle en 1856 ? On ne les retrouve dans aucun dépôt public ou administratif, ce qui est très regrettable pour l'histoire sociale.

Un nouveau dénombrement des bénéficiaires fut prévu en 1828. Dorénavant, il serait tenu un registre de délibérations — qui remplacerait les anciennes feuilles volantes — où seraient inscrites toutes les décisions de manière à pouvoir y recourir en cas de besoin, et ce registre serait conservé par un autre membre que le directeur en fonction. La commission chargé de vérifier les comptes du directeur veillerait sur la gestion et serait consultée par le directeur, lorsqu'il se présenterait des dépenses extraordinaires autres que celles de l'exploitation courante.

L'assemblée générale devait se tenir chaque année chez le directeur, le dimanche de Quasimodo. Cet essai d'organisation ou de réorganisation montre qu'il y avait eu des lacunes et des difficultés au cours des années précédentes. Afin qu'il n'en fût plus ainsi et pour que les possédants-fonds eussent une meilleure connaissance du passé de la Harelle, il fut décidé qu'un extrait des actes de la société depuis 1784 serait imprimé et remis à chacun des propriétaires. La Harelle avait également en propriété la chapelle du Bout du Vent, devenue succursale en 1728, que l'on peut encore voir au bord de la Seine et qui sert maintenant d'église paroissiale.

Un plan de de la Harelle

réalisé en 1829

Juste Houël écrivit alors au préfet que l'épaisseur moyenne de la tourbe était environ de 3 mètres, qu'elle était exploitée dans quatre entailles différentes et de qualité variable, allant de la meilleure à la pire , sur une surface de 1,15 ha. Une centaine d'ouvriers était employée par l'exploitation d'avril à novembre. La production tirée de la Harelle avait été de 2 200 voitures en 1827, 2 000 en 1828, ce qui représentait 2 112 tonnes. La voiture de tourbe était vendue sur le lieu 4 francs-or. La production était faible par rapport à celles de la Somme et de l'Aisne. L'exploitation était difficile à cause des ventes. On trouve alors plusieurs annonces dans le Journal de Rouen. En 1828, à titre d'exemple, Alexandre-Honoré Dossier acheta à la famille Tuvache une ferme à laquelle était rattaché le droit à la harelle. Un membre de cette famille a été huissier à Duclair, un autre douanier puis entrepreneur de voitures publiques...

Le 30 octobre 1828 parut cette annonce :

Tourbes des

marais d'Heurteauville

Commune de Jumièges

Commune de Jumièges

L'exploitation de ce combustible, avantageusement connu depuis près d'un siècle, remplace dans les usines et l'économie domestique, toute espèce de bois et entretient une chaleur douce et tempérée.

Son prix modéré en ayant assuré le succès, l'entrepositaire a l'honneur de prévenir MM. les consommateurs que son magasin est toujours rue de Lecat, n° 9, où l'on trouvera telle quantité que l'on pourra désirer.

En 1829, la production varia de 2.000 à 2.500 voitures :

Arrêt, reprise...

Le prix de la houille ayant chuté, la tourbe ne peut plus lutter. En 1831, la production s'arrête brutalement. Il faut comprendre, explique André Dubuc, que la venue plus importante et plus rapide du charbon, qu'il vînt d'Angleterre ou du Hainaut par bateaux à vapeur, réduisit l'écoulement commercial de la tourbe et n'apporta plus les mêmes profits aux bénéficiaires de la Harelle. D'ailleurs, par le jeu des héritages et des changements de domicile, plus de la moitié des propriétaires de la tourbière ne demeuraient plus dans le hameau ni dans les villages voisins mais se trouvaient éparpillés à travers la France. L'esprit collectif qui s'était assez bien maintenu pendant des siècles lorque le pâturage dans le marais était la grande ressource locale, s'était fortement amenuisé. La tourbière apparaissait comme une sorte de société à forme d'actions privilégiées dont le seul titre était une propriété anciennement bâtie avec cheminée dans lhameau. Les propriétaire attendaient leur bon annuel comme des actionnaires soucieux de bénéfices immédiats plus que de gestion à long terme.

Dans le Journal de Rouen du 18 avril 1833 paraît cette annonce : On offre aux personnes qui voudraient exploiter six acres de tourbes à Heurteauville, près Jumièges, de leur fournir tous les ustensiles nécessaires à cette exploitation et de leur donner chaque année un acre de terrain à exploiter, cette quantité étant suffisante pour les occuper toute l'année. S'adresser, pour connaître les conditoins, à M. Jean Bocquet, à Heurteaucille, près de l'écluse.

L'arrêt de l'activité eut des conséquances déplorables pour les populations avoisinant la harelle où une centaine d'ouvriers étaient employés. Aussi, les propriétaires décident-ils, en 1835, de remettre en exploitation huit acres sur une profondeur de huit pieds et demi. La concession se fera en adjudication publique pour une durée de douze années. L'adjudicataire aura à sa disposition un canal navigable, un terrain pour faire sécher la tourbe. En revanche, les instruments nécessaires à l'extraction et l'enlèvement resteront à sa charge. C'est alors le sieur Boucachard fils qui, après la mort de Hue, gère la harelle. L'adjudication eut lieu en l'étude de Me Leboucher.

Le jeudi 24 mars 1836, à midi, en l'étude de Leboucher, eut lieu l'adjudication du droit d'extraction de tourve à brûler sur un peu plus de quatre hectares, sur une profondeur de quelque huit pieds, durant douze ans. Canal et lieu de séchage étant fournis.

Des découvertes...

| A cette époque eurent lieu des fouilles

à la harelle. En 1830, onze hachettes de bronze furent mises au jour à trois mètres de profondeur. En 1835, on trouva un vase de bronze rond, une hache celtique, un bout d’épée du même métal. Ce dernier est seul spécimen retrouvé alors dans le département. Doucet, le maire du Trait, remettra ces objets au musée des Antiquités. De cette même fouille on ramena aussi un fer de javelot fort bien conservé qui, lui, fut remis au maire de Jumièges. |

La

tourbe dans le département

Dès la première République, on a évalué l'importance de ce combustible en Seine-Inférieure. Plus tard, une compagnie a tenté de se former et des essais ont été pratiqués en vase clos. L'Académie de Rouen proposa un prix pour l'utilisation industrielle des tourbes A toutes les époques, l'administration préfectorale s'est montrée attentive au sujet. Dans les années 1860, les marais de Mesnil-sous-Jumiéges offraient sur plusieurs kilomètres et une largeur de 200 à 400 mètres une couche de tourbe variant de 2 à 6 mètres sous une mince épaisseur de terrain superficiel. La contenance de la seule tourbière, nommée la Harelle d'Heurtauville, était alors de 290 ha. 56 ares, 80 centiares. Il s'en trouvait également dans les marais de Jumiéges, mais moins abondante et de moindre qualité. En 1828, M. de Saint-Léger, ingénieur en chef du déparement, a fait des expériences à Lillebonne où s'observait de la tourbe sur 5 hectares. Dans le marais Vernier, on estimait l'étendue superficielle à plus de mille arpents. Ce qui n'était encore rien à côté de Forges et de Gournay. |

Le droit au bene ne concerne pas exclusicement les habitations proches de la harelle. A titre d'exemple, en 1843, la veuve de Jacques Danger vend une ferme située en face du passage du Trait. Il lui était attaché un droit entier à la tourbière.

François Prévot casse la barraque

La propriété avait pu, malgré les événement révolutionnaires, conserver son caractère d'indivision, solution qui par tradition devait satisfaire le plus grand nombre puisque, à côté de l'exploitation agricole, le boni distribué chaque année était une source facile de revenus supplémentaire. Il fallut que, pour des raisons inconnues, l'un d'eux, François Prévos, demeurant à Rouen, demandât par voie de justice en 1853 sa part de la Harelle et entamât un procès contre les 250 autres propriétaires collectifs de la tourbière qui, en 1788, n'étaient alors que 92. La recherche et la vérification des véritables propriétaires vont demander plusieurs années, chacun d'eux devant constituer avoué.

Visite en 1855

L'ingénieur des mines visitant la Harelle en 1855 ne trouve aucun changement depuis 1829. Les anciens travaux ont été mal conduits, les couches supérieures seules ont été enlevées et les excavations non comblées, les eaux sont croupissantes. La tourbe est de bonne qualité, noire, peu filamenteuse et non sulfureuse. Elle ne sera pas séchée, mais malaxée et broyée, puis décantée, le résidu étant moulé en briquettes séchées lui faisant perdre les 2/3 de son poids et lui donnant une grande ténacité.

Le jugement

Le jugement fut rendu le 20 août 1856 par le tribunal de première instance de Rouen mais le dossier préparatoire n'a pas été conservé. Il est possible de connaître la pensée des juges et leur application des lois en vigueur. Ils reconnurent le bien-fondé de la demande de Prévost contre les autres copropriétaires parce "qu'ayant acquis un droit à la Harelle, même sans l'habitation à laquelle le droit avait été primitivement attaché, est aussi aussi redevable que fondé sa demande de cessation de l'indivision, qu'il est également prouvé que le partage en nature était impossible et que la vente doit en conséquence être ordonnée et prenant pour base les documents produits qui dépendent de l'expertise préablable."

| Les propriétaires consentirent difficilement à prendre un avoué. Quarante-cinq en choisirent un sans avoir de droits certains, mais neuf furent assignés obligatoirement à en constituer un. La licitation eut lieu le 22 mai 1857. La Harelle fut évaluée à éèà hectares, dont 190 considérés comme prairie, 73 comme bois, 7 comme tourbières et fut partagée en 54 lots. La mise à prix globale s'éleva à 108.000 F. Tous les lots trouvèrent acquéreurs et, après des surenchères sur quelques lots qui eurent lieu le mois suivant, la vente totale se monta à 160.000 francs-or, sans compter les frais de vente et d'avoués qui représentèrent 40.000F. | A la même époque, 1857, la

Seine-Inférieure, selon l'ingénieur des mines,

compte

10

exploitations comprenant 192 ha. La plus importante est la

Harelle gérée alors par Winslow et Cie,

négociant au Havre : 150 ha;

Beaubec-la-Rosière

(Dupel) : 23 ha ; Forges-les-Eaux (Herbel) : 6 ha ;

Ferté-Saint-Sansom (Toussaint Benoist) : 5 ha ;

Hodeng-Hodenger

(Moinet) : 2 ha 5 ; Mésangueville (10 prop.) 1 ha 5 ; toutes

ces exploitations sont dans le pays de Bray sauf Heurteauville. |

| A différentes époques, la propriété de la harelle, ses limites, les demandes de prétendus fournisseurs, des prétentions au droit d'extraire la tourbe ont été sujet de contestations. Un procès, on l'a vu, fut mené contre MM. Hellot et Holker. Mais il y en eut aussi contre la commune de Jumièges, le sieur Bourdon, le sieur Duvrac etc. |

Le partage qui devait, comme les actes de vente, se faire chez le notaire de Jumièges n'eut lieu en 1859, devant au terme du jugement être fait par tête et aboutir à des lots égaux pour tous, il attribua environ 8.000 francs-or à chaque ayant droit.

Ainsi se termina cette exploitation collective d'un marais sur laquelle était venue se greffer une industrie tourbière aux péripéties variées. Depuis elle a été reprise périodiquement suivant les possibilités de débouchés.

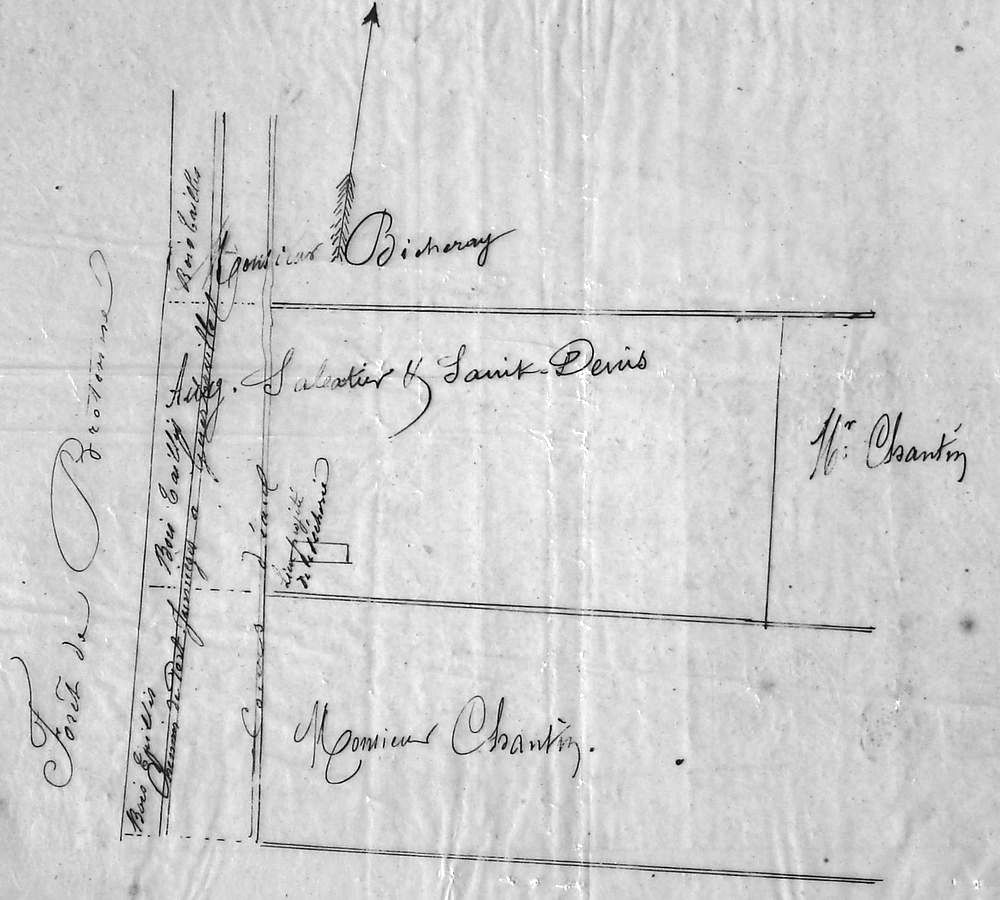

Plan

de l'entreprise

Moreau. Un canal central aboutit à l'usine. On voit par

ailleurs

sur ce plan les deux parcelles appartenant à Hector Malot.

L'établissement fondé par la société Moreau Père, Fils et Cie a pour objet l'extraction de la tourbe, sa transformation en briquettes et sa carbonisation. Il n'a fonctionné qu'à titre d'essai en 1861 et les travaux interrompus depuis cette époque doivent être repris en 1864.

Le rapport de l'ingénieur des mines précise que l'usine comporte six fours (croquis). Quatre ouvriers seront occupés à l'extraction, seize à la fabrication des briquettes et une vingtaines de femmes au rangement sur les places d'éntendages enfin qua touvrier à la carbonisation. La fabrication mensuelle est estimée à 4.500 kg.

Hector Mallot vend ses parcelles

Le 10 mai 1864, devant Me Bicheray, notaire, Auguste Victrice Savalle, son clerc, représente Hector Henri Malot, homme de lettres, demeurant 4 avenue du Théâtre à Montmartre. Il a une procuration passée devant Me Duplan, notaire à Paris, le 20 avril précédent. Savalle a été mandaté pour vendre, soit de gré à gré, soit aux enchères par lots ou autrement deux pièces de pré situées l'un au lieu dit la Douillière et l'autre au lieu dit Barrière d'Hésin.

Malot vend d'abord un de ses terrains à Prosper Adolphe Massif, agriculteur au Houlme. Il s'agit d'une pièce de cinq hectares constituant la juste moitié d'une plus grande prairie. En prenant quelques libertés avec l'Histoire, Bicheray dresse ainsi l'origine de propriété.

« La harelle d'Heurteauville appartenait anciennement aux religieux de Jumièges qui la possédaient depuis le commencement du neuvième siècle. En l'année teize cent onze, ils la fieffèrent moyennant une rente annuelle de dix francs, acquérant tant pour eux même que pour les autres habitants de ce hameau qui voudraient prendre part au marché. Copie et collation du titre constatant cette fieffe ont été faites par le notaire d'Anneville le vingt cinq août quinze cent soixante cinq.

Soit par suite d'adhésions faites par les personnes qui avaient droit d'en user, soit pa suite des transmissions diverses à titre gratuit ou onéreux, le nombre des ayant droit à la Harelle s'est trouvé porté à quatre-vingt dont quelques uns possédaient plus d'une part comme propriétaires de maisons occupées par eux ou leurs fermiers. Ceci est établi par un dénombrement dressé le dix neuf juin mille sept cents quatre vingt huit et dont l'original a été déposé au rang des minutes de Me Le Boucher, prédécesseur immédiat du notaire soussigné le dix sept décembre mille sept cent trente trois.

Après la promulgation de la loi du dix juin mille sept cent quatre vingt treize, les habitants d'Heurteauville qui n'avaient pas été compris dans la liste du dénombrement dont on vient de parler élevèrent la prétention que la Harelle fut reconnue comme bien communal de Jumièges. Mais ils furent déboutés de cette prétention par un jugement arbitral en date du premier nivose an trois qui, déféré à la cour de cassation en vertu de la loi du douze prairial an quatre fut confirmé par arrêt du vingt et un brumaire an cinq.

Depuis lors, comme avant, la harelle a été administrée par un syndicat au nom et pour le compte de tous les co propriétaires jusqu'au moment où a cessé l'indivision.

Le vingt août mille huit cent cinquante six, sur la demande en partage intentée par un des co propriétaires, le tribunal de Rouen, décidant qu'en vertu des principes du droit commun auxquels l'immeuble se trouvait soumis, chacun des copropriétaires ou copartageants pouvait réclamer sa part par voie de partage en nature ou de licitation et reconnaissant l'impossibilité d'un partage en nature a ordonné la vente par licitation à la barre du dit tribunal en cinquante quatre lots d'adjudication et sur les mises à prix fixées par le dit jugement.

Un autre jugement du même tribunal en date du vingt mai mil huit cent cinquante sept, inséré au cahier d'enchères qui a précédé l'adjudication porte entre autres disposition que Me Bicheray, notaire soussigné commis à cet effet, dressera l'état de la quotité pour laquelle chaque vendeur était propriétaire de la Harelle et vérifiera la réalité du droit des parties appelées en cause ;

que chaque vendeur qui sera adjudicataire compensera de doit son prix a due concurrence avec ce qui lui reviendra dans la totalité de la vente et que des attributions pourront être faites par le dit notaire à tels ou tels vendeurs sur tels ou tels adjudicataires par un simple acte dressé à la suite de celui établissant les droits de chacun et que les adjudicataires seront autorisés à s'y conformer.

Les vingt deux mai mil huit cent cinquante sept, et neuf juillet suivant, après diverses surenchères, l'adjudication des cinquante quatre lots composant la dite Harelle a été prononcée à l'audience des criées du tribunal civil de Rouen.

A cette licitation, M. Malot s'est rendu adjudicataire, par l'entremise de Me Boutigny, son avoué, de plusieurs lots et notamment de ceux indiqués sous les numéros cinquante et cinquante et unième dont fait partie la prairie présentement vendue à M. Massif.

L'adjudication de ces deux lots résulte du jugement du neuf juillet mil huit cent cinquante sept accepté par M. Malot, présent à l'audience et elle a eu lieu moyennant un prix de sept mille cinq cent cinquante francs outre les frais judiciaires mis à la charge de l'adjudicataire et dont il s'est de suite libéré ainsi que M. Savalle s'oblige à en justifier à toute réquisition à M. Massif.

Quant aux prix principaux de ses adjudications, M. Malot s'en est libéré suivant onze quittances reçues par le notaire soussginé les vingt cinq février, trete et un mars, onze, dix-sept et dix neuf avril, quinze mai, vingt six juin, treize juillet, douze septembre mil huit cent cinquante huit, premier et huit mai mil huit cent cinquante neuf.

Ces paiements ont eu lieu par M. Malot après compensation par lui opérée de sa part dans les prix totaux de la licitation de la Harelle comme colicitant et ayant droit à un deux cent vingt sixième des dits prix, le tout ainsi que cela a été constaté par les procès verbaux d'établissement des droits et d'attribution des prix dressés par le dit Me Bicheray à la suite l'une de l'autre le seize janvier et quinze février mil huit cent cinquante huit.

On voit par le énonciations qui précèdent que M. Malot était au nombre des licitants à la vente de la Harelle. Par cette raison, il n'a pas jugé à propos de faire transcrire son jugement d'adjudication prétendant qu'aucune hypothèque n'a peu être valablement prise pendant la durée de l'indivision des propriétaires de la Harelle à l'égard d'un acquéreur colicitant qui comme lui est, par l'effet des articles 883 du code Napoléon et les paragraphes quatre de l'article premier de la loi du vingt trois mars mil huit cent cinquante cinq, censé succéder directement aux religieux de Jumièges, propriétaires originaires.