| EN VALLÉE DE SEINE | ||

| Bienvenue dans les archives de Sequan@ Normandie | ||

|

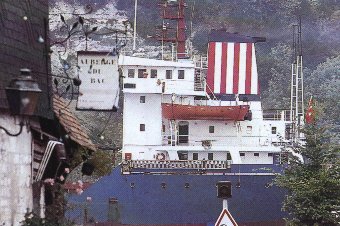

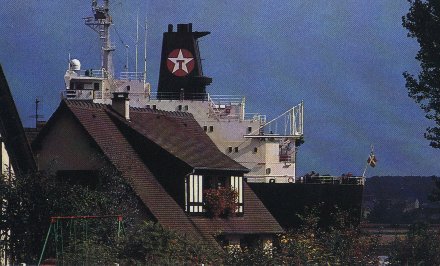

Depuis 2000 ans, les pilotes de Seine guident les navires, de plus en plus gros, entre Rouen et la mer. Les pilotes de Seine... les virtuoses de la barre |

||

|

Chapitre 1 : le pilotage aujourd'hui

La station de

pilotage de Caudebec

photos : SEQUANA-NORMANDIE |

||

|

||

|

A gauche : ancienne station de pilotage

à Villequier

à droite : depuis 1985, la station a jeté l'ancre à Caudebec |

||

|

|

UNE ORGANISATION EN COOPÉRATIVE OUVRIÈRE

Chapitre 2 : Les origines du pilotage L'existence des pilotes est

aussi ancienne

que celle

de la navigation. Les Grecs anciens évoquent leur

présence

à bord des navires.

Plus tard, les auteurs romains en parlent à leur tour, parlant des "hommes de sonde" à l'embouchure des rivières ou de la "résistance des marins qui ne prennent pas les pilotes". Chapitre

3 :

le pilotage sous l'Ancien Régime

C'est une

ordonnance royale du 1er avril 1566 qui

organise officiellement

le pilotage en Vallée de Seine (sous le Roi Henri III). On

la doit

à l'Amiral de France, Jean de Mouy,

seigneur de La Mailleraye.

Il s'agit alors d'organiser et de responsabiliser une sorte d'artisanat. Ce règlement définit l'exercice de la profession jusqu'en 1792 :

(en fait, Henri IV, qui avait le sens du symbole, avait fixé leur nombre à 99 à Quillebeuf, lui-même se considérant comme le centième!!!)

→

Les pilotes devaient donc connaître, pour chaque jour, les

modifications de la Seine (déplacement du chenal et

modification des fonds) afin d'avoir toujours assez d'eau sous la

quille.

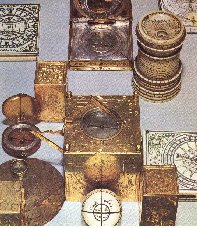

Les premières méthodes étaient rudimentaires : la perche ou la sonde (voir collection au Musée de la Marine de Seine à Caudebec-en-Caux / Normandie/France) A cette époque, les cartes, à peine achevées, étaient déjà périmées. Aujourd'hui, les sondeurs à ultrasons et l'informatique permettent de tenir à jour les cartes des fonds de manière précise. Chapitre

4 :

La réorganisation du pilotage

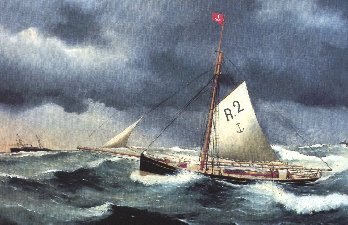

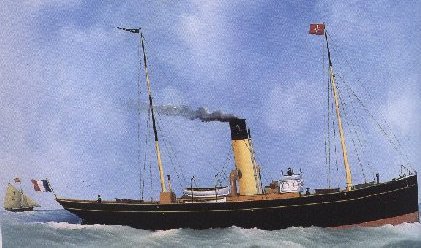

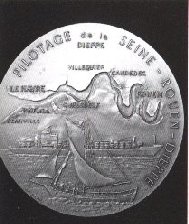

Bateau pilote "L'Émile DUCHEMIN" huile - 1892 - par Eugène Grandin En 1891, Amédée Dormoy, chef du pilotage, décide l'achat de trois côtres pour se porter au devant des navires dans l'estuaire. Auparavant, les navires devaient prendre leur pilote au Havre. L'Émile DUCHEMIN sera abordé et coulé le 24 novembre 1894 par un vapeur anglais. Remarquez en tête du mat, le pavillon rouge à ancre blanche qui est le symbole des pilotes de Seine  Bateau pilote :"Émile DUCHEMIN" Huile sur toile - E. Lemetayer En 1895, les pilotes achètent ce vapeur, baptisé lui aussi Émile DUCHEMIN ; les côtres étant mal adaptés au service des navires à vapeur de plus en plus nombreux.  Médaille

commémorative du pilotage Médaille

commémorative du pilotage

Don du Pilotage au musée de la Marine de Seine à Caudebec-en-Caux Remarquez les deux types de bateaux ayant servi au pilotage à travers les âges.   |

|

Les candidats aux fonctions de pilotes de la station de Seine doivent réunir entre autres les conditions suivantes:

|

|

POUR COMPRENDRE LA NÉCESSITE DU

PILOTAGE :

|

|

|

|

||

| Difficulté de la navigation | Le mascaret en Seine | Comprendre les marées | ||

Dossier

créé par Sequana-Normandie Dossier

créé par Sequana-Normandie

Le 25 octobre 1999 Modifié mai & juillet 2002 Renfloué en avril 2023 |

||||

|

|

||||

Sequan@ Normandie

© Nathalie Lemière