Genèse d'un petit groupe de presse

En baptisant notre site le Canard de Duclair, nous avons voulu faire un clin d'œil au Journal de Duclair. Non pas parce que nous partageons ses valeurs, mais il aura écrit l'histoire du canton. Choisir ce titre, c'était aussi faire allusion à deux palmipèdes : le canard popularisé par l'hôtel de la Poste. Et puis celui qui se dit enchaîné. Histoire de la presse locale...

Signée Deschamps, la photo ci-contre, nous montre un petit Duclairois tenant un exemplaire du journal en question.

Le doit-on à l'alphabétisation des Normands dès la Révolution ? La presse normande foisonne. Quand viendra la IIIe république, tout l'éventail des opinions trouvera sa traduction dans la presse. Des monarchistes à la gauche radicale. Bien en deça de la réalité éditoriale, les collections de journaux locaux accessibles dans les bibliothèques de Haute-Normandie représentent déjà 34 titres et quelque 715.600 pages. En tout 1.400 titres de journaux et périodiques sont répertoriés aux archives de la Seine-Maritime. Encore peu de collections sont en accès libre sur le net mais la BnF numérise à tour de bras les feuilles d'antan.

Le Pilote. Journal du canton de

Caudebec-en-Caux et des environs fut lancé le

29 décembre

1883. Voilà qui suit de peu l'inauguration du dernier

tronçon de chemin de fer entre Barentin et Caudebec. Le Pilote sera un

hebdomadaire conservateur "paraissant

le samedi", précise d'abord le sous-titre, puis

"tous les samedis"

rectifie-t-on après quelques numéros. Le samedi,

comme chacun sait, c'est jour de

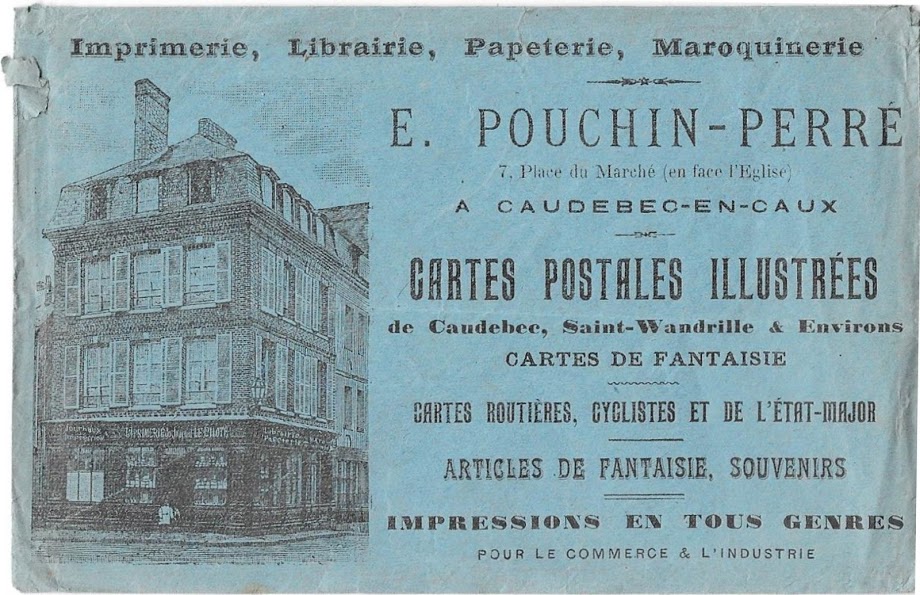

marché à Caudebec qui dispose d'une imprimerie.

Son adresse est au 7, place du

Marché, dite encore place de l'Eglise. On imprime sous les

yeux

du client et, précise, la réclame, l'on peut

s'abonner

à tous les journaux, commander n'importe quel livre. Cette

imprimerie ainsi que le café voisin, se situent à

l'emplacement de l'ancienne halle aux draps. Près de

là,

deux plaques rappellent la naissance de l'historien Licquet et du

peintre Sebron.

Le Pilote. Journal du canton de

Caudebec-en-Caux et des environs fut lancé le

29 décembre

1883. Voilà qui suit de peu l'inauguration du dernier

tronçon de chemin de fer entre Barentin et Caudebec. Le Pilote sera un

hebdomadaire conservateur "paraissant

le samedi", précise d'abord le sous-titre, puis

"tous les samedis"

rectifie-t-on après quelques numéros. Le samedi,

comme chacun sait, c'est jour de

marché à Caudebec qui dispose d'une imprimerie.

Son adresse est au 7, place du

Marché, dite encore place de l'Eglise. On imprime sous les

yeux

du client et, précise, la réclame, l'on peut

s'abonner

à tous les journaux, commander n'importe quel livre. Cette

imprimerie ainsi que le café voisin, se situent à

l'emplacement de l'ancienne halle aux draps. Près de

là,

deux plaques rappellent la naissance de l'historien Licquet et du

peintre Sebron.Dès le premier numéro, le journal donne des "Nouvelles locales", notamment de Duclair pour s'en prendre à une conférence sur la Ligue de l'enseignement et la franc-maçonnerie. Sa profession de foi ? "Le programme de ce modeste journal peut tenir en une seule ligne : défense des intérêts locaux. Et ce terrain où toutes les opinions ont accès est suffisamment large puisque les droits et les libertés des citoyens, ainsi que le bient-êter moral et matériel de chacun, retrent dans le cadre des intérêts locaux.

Quant à la raison d'être du Pilote, elle est dans ce fait que toute localité de quelque importance doit avoir, aujourd'hui, son organe spécial. C'est le journal qui, par son action sur l'opinion, oblige les pouvoirs publics à nous faire, dans la répartition des travaux et des allocations budgétaires, la part qui nous est due. Le journal défend nos intérêts particuliers contre les intérêts rivaux ; il fait connaître nos produits et notre industrie ; il crée des rapports fructueux pour la contrée ; il active et développe les transactions.

Nos colonnes sont cordialement ouvertes à toutes les communications utiles, sans aucune réserve que le respect de tout ce qui est respectable, et notre répugnance pour les polémiques passionnées qui enveniment les dissentiments et ne résolvent rien.

Nous ferons tous nos efforts pour que le Pilote soit, dans cette contrée, le journal de tous. Car c'est ainsi surtout qu'il lui sera donnéede réaliser la pensée qui a présidé à sa fondatin : être utile."

Possédant l'imprimetie, Le propriétaire, rédacteur et gérant du journal est le très catholique et légitimiste Isidore Cantrel. Un vieux briscard...

Bien que ce patronyme soit porté à Caudebec, Cantrel est né à Vire, le 1er novembre 1833. Dès sa naissance, le personnage est voué à l'originalité car il est déclaré de sexe féminin. En 1858, à 25 ans, marié depuis peu à Amélie Rolland, il écrit dans les Chroniques bocaines, une revue mensuelle imprimée par la veuve Barbot et qui ne connaitra que huit numéros.

Toujours chez Babot, il publie en 1862 un Catalogue des gentilshomme de Vire aux Etats-Généraux, ouvrage qui attire l'attention des Antiquaires. A cette époque, il est journaliste puis rédacteur en chef de L'Ordre et la Liberté, ce qui lui vaudra au passage d'être poursuivi à Caen pour diffamation envers un agent de police en 1868. Un des derniers papiers de Cantrel dans ce journal est le compte-rendu de l'inauguration des monuments élevés en l'honneur de Castel et de Chênedollé, le 12 septembre 1869.

En 1870, ayant publié un nouvel ouvrage sur sa ville natale à la Révolution, voilà Cantrel directeur-gérant de l'éphémère Courrier de Rouen. Rouen où, en 1872, il est secrétaire du comité électoral monarchiste et rédacteur-en-chef de La Gazette de Normandie, feuille légitimiste paraissant trois fois par semaine et bénie par le clergé. Ses bureaux sont 55, rue de la Vicomté, à la même adresse qu'un hebdomadaire dirigé par Henry Boissel, Le Tam-Tam. Boissel est en fait l'imprimeur de la Gazette. Il le restera jusqu'en avril 82, date à laquelle elle aura son "imprimerie spéciale" à Mont-Saint-Aignan. En 1872, Cantrel réside à Déville.

Après son arrivée en Haute-Normandie, des papiers de Cantrel paraissent dans le Messager d'Indre-et-Loire, L'Echo Saumurois en 1873, Le Journal de Saint-Lô et la Manche en 1774. En 1877, il est admis au sein de la Société des Gens de Lettres. En septembre 1883, le journal La Justice, dirigé par Georges Clemenceau annonce la disparition de la Gazette de Normandie puisque le prétendant au trône, Henri d'Artois, vient de mourir. "Elle n'a donc plus de raison d'être". Voilà donc, en décembre, Cantrel à Caudebec pour mettre à flot Le Pilote.

Dans la ville dirigée par le Républicain Henry Eugène Bailleul, le Pilote comptera quatre pages. La Une titre sur la politique générale, les autres pages sont réservées à l'actualité locale et la réclame.

Cantrel n'est pas seul à animer le Pilote. Paul Villier Dérosier, journaliste monarchiste né à Rouen en 1852, est manifestement le correspondant du journal dans la capitale normande. C'est en tout cas lui qui représente le Pilote de Caudebec lors de la préparation du bicentenaine de Corneille à Rouen, le 23 juin 1884. Villier est le fils d'un avoué franc-maçon, Pierre Alphonse Villier dit Dérosier, fondateur en 1843 d'un journal maçonnique, La Fraternité, Grand Secrétaire du chapitre La Fraternité Couronnée, demeurant 50, rue Beauvoisine puis 25 rues des Champs-Maillet, mort en 1875.

Quand, en 1884, s'annoncent des élections municipales à Rouen, un hebdomadaire républicain et satirique, La cloche d'argent, présente entre autres deux candidats :

MANCEAUX. – Fabricant de parapluies. Chargé de fournir les ustenciles nécessaires pour protéger le conseil contre l'éloquence de M. Villier Derosier dont il sera parlé. (...)

VILLIER DEROSIER. — Musicien de grand talent. Rédacteur pendant 33 ans de la Gazette de Normandie dont il a par son talent prolongé l'agonie.

Dès les premiers numéros, on feuilletonne sur l'histoire du catholicisme à Caudebec en 1793 d'après les notes du vicaire Lozay. Le nouveau journal s'étoffe rapidement. Vols de poules, ivresse publique, vagabondage, rien ne lui échappe. Alors dispose-t-il de correspondants dans les communes ? Certaines informations locales sont recopiées à la virgule près dans le Journal de Rouen. Pratique courante à l'époque et valable dans les deux sens. Qui peut signaler que tel décès, à Jumièges par exemple, est un suicide par pendaison, sinon un observateur sur place. Mais, manifestement, le Journal de Rouen est mieux implanté que nos hebdomadaires. Comment par ailleurs circule l'information depuis le lieu de leur déroulement juqu'au siège du journal, par hors-sac véhiculé par train, diligence, bateau ?

En avril 1884, si l'imprimerie de Caudebec fait de la réclame pour imprimer tous les bulletins de vote, quels qu'ils soient, l'argent n'ayant pas d'odeur, son journal soutient en revanche ouvertement une liste conservatrice menée par Charles Darcel contre Bailleul, le maire sortant. Qui triomphe. "Nous nous sommes trompés", reconnaît le journal monarchiste. Parmi les battus, le Dr Chivé qui, dépité, démissionne de plusieurs fonctions, dont celle de médecin de l'hospice. Darcel, lui, avait prudemment posé aussi sa candidature à la mairie de Berville où il est réélu... A l'occasion de ces élections, les Républicains ne manquent pas d'affirmer que le Pilote a été uniquement créé pour soutenir les conservateurs et est donc appelé à disparaître. Le Nouvelliste de Rouen va même jusqu'à annoncer la chose, confondant avec le Journal de Caudebec diffusé à Caudebec-lès-Elbeuf.

Les éditos du Pilote, s'ils sont datés de Caudebec, ne son pas signés. Le paraphe de Isidore Cantrel apparaît pour la première fois dans le numéro publié pour le 14 Juillet 84, "anniversaire souillé par le parjure, le massacre et la sauvagerie et que l'honnêteté publique devrait partout proscrire comme jour de fête nationale." On a alors une curieuse conception du journalisme. Les conseils d'arrondissement et généraux, sont donnés par le Pilote. En revanche, les compte-rendus du conseil municipal de Caudebec sont certifiés exacts par le maire. Le texte vient de l'administration municipale.

Le Pilote fait son entrée dans l'annuaire de la presse française en 1885 alors qu'il tire à mille exemplaires. Cantrel dirige le Pilote jusqu'au 20 février 1886. " Bien qu'appelé par une œuvre plus importante à une certaine distance, je demeure de cœur avec tous mes bons amis de Caudebec. Je vais rester d'ailleurs leur concitoyen, puisque je conserve un domicile au milieu d'eux. Quant au Pilote, il pourra compter des collaborateurs plus habiles, il n'en aura pas de plus plus assidués et de plus dévoués que moi. Je n'ai donc pas la tristesse d'adresser mes adieux à qui que ce soit. Je dis à tous : Au revoir et à bientôt ! "

Isidore Cantrel tient parole. Il signe alors plusieurs éditos. Agé et en mauvaise santé, Cantrel lancera en 1887 L'Indépendant de Vervins, dans l'Aisne, avant de retourner très vite en Normandie. Caudebec restera dans son cœur. En 1892, à la une du Parisien, il trousse une longue chronique sur le mascaret.

Il est alors membre de

l'Association de la presse monarchique et catholique. Ainsi, en 1894,

il signe à la une de la Gazette

de France

la nécrologie du comte d'Argenté, figure du parti

royaliste en Seine-Inférieure. Sa signature

apparaîtra

encore dans la Revue

du Monde catholique, le Courrier de l'Eure.

Il mourra en 1906 et seul l'Univers

des 2 et 3 octobre lui consacrera une brève : " Nous appenons la mort de M.

Isidore Cantrel qui dirigea en province plusieurs journaux catholiques."

Il est alors membre de

l'Association de la presse monarchique et catholique. Ainsi, en 1894,

il signe à la une de la Gazette

de France

la nécrologie du comte d'Argenté, figure du parti

royaliste en Seine-Inférieure. Sa signature

apparaîtra

encore dans la Revue

du Monde catholique, le Courrier de l'Eure.

Il mourra en 1906 et seul l'Univers

des 2 et 3 octobre lui consacrera une brève : " Nous appenons la mort de M.

Isidore Cantrel qui dirigea en province plusieurs journaux catholiques."Quant à son confrère Dérosier, on le voit, en 1886, verser avec sa mère, un contribution aux frères des écoles chrétiennes. On le verra encore subventionner un ouvrage sur la maîtrise de Rouen avec la qualité de propriétaire. Il mourra le 29 mars 1893, à 41 ans, en son domicile du 29 de la rue de Bihorel, à Rouen, signalé comme rentier et célibataire.

L'expérience caudebecquaise de nos deux publicistes n'aura duré qu'un peu plus de deux ans et demi. Mais le Pilote continuera de naviguer sans eux. Jamais on ne lui collera l'étiquette de légitimiste. Conservateur, certes, mais pas royaliste...

Qui va remplacer ce curieux tandem ? Un homme formé dans le vivier de la presse monarchiste, bien sûr...

" En prenant possession de l'imprimerie de Caudebec-en-Caux, nous désirons appeler l'attention de notre clientèle et celle des lecteurs du Pilote sur notre matériel typographique..." Et de vanter les travaux d'imprimerie de la maison... L'édito du 27 février 1886 annonce de façon anonyme le changement de direction. Aux commandes : Alfred Perré, imprimeur et journaliste, originaire de Neufchâtel-en-Bray, époux de Léonie Bachelier, de douze ans sa cadette. Cette héritière d'une famille de marins, native du Tréport, est aussi qualifiée d'imprimeure.

Le couple s'est formé onze ans plus tôt à Rouen. Alfred Perré était alors typographe chez Ernest Duval, imprimeur à Neufchâtel, Petite-Rue-Notre-Dame. Ce ne sont pas les parents d'Alfred qui lui auront fait aimer l'odeur de l'encre. Décédés en 1871 à un mois d'intervalle, ils n'avaient aucun lien avec la profession. Son père était cordonnier, sa mère une fille de l'assistance. Enfin, Alfred avait un frère matelot dans les Douanes. Reste le benjamin de la fraterie, Emile. Lui, il rêve de devenir un jour typo...

Quand Alfred Perré se marie, on pense que son épouse est orpheline. Sa mère est morte, c'est une certitude et, depuis huit ans, on a aucune nouvelle de son père. C'est, pense-t-on, qu'il s'est noyé en mer. Alors, Marie Bachelier vit chez un oncle, à Rouen, au 20 de la rue Daliphard où elle exerce alors le métier de blanchisseuse.

L'imprimeur

chez qui le jeune marié travaille

de longue date édite depuis 1835 le Journal de Neufchâtel, un

hebdomadaire classé farouchement légitimiste,

catholique romain, en concurrence avec l'incolore Echo de la vallée de

Bray

datant de Napoléon. Le

Journal tire à près de

3000

exemplaires. Pas de rédacteur en chef mais un vieux

journaliste parisien de quelque 85 ans, Bevenot des Haussoit, qui

rédige bénévolement l'édito

de la semaine.

Après quoi deux collaborateurs anonymes signent Verga et

Verac,

un troisième ne signe pas. En 1883, Duval est

condamné

pour délit de presse.

L'imprimeur

chez qui le jeune marié travaille

de longue date édite depuis 1835 le Journal de Neufchâtel, un

hebdomadaire classé farouchement légitimiste,

catholique romain, en concurrence avec l'incolore Echo de la vallée de

Bray

datant de Napoléon. Le

Journal tire à près de

3000

exemplaires. Pas de rédacteur en chef mais un vieux

journaliste parisien de quelque 85 ans, Bevenot des Haussoit, qui

rédige bénévolement l'édito

de la semaine.

Après quoi deux collaborateurs anonymes signent Verga et

Verac,

un troisième ne signe pas. En 1883, Duval est

condamné

pour délit de presse. Duval imprime aussi des ouvrages politiques, religieux ou encore d'histoire locale avec toute une série d'essais sur les différents cantons du pays de Bray.

Voilà donc à quelle école Perré a été formé. Il laisse un journal où le fils de Duval, tout aussi monarchiste et volontiers polémiste, reprendra le titre après avoir été de la conquête algérienne puis mené carrière à Paris. A son tour, son propre fils sera une plume du Gil Blas.

A Caudebec, le couple Perré arrive avec une fillette de 10 ans et une seule employée, Armandine Bachelier, sœur aînée de la maîtresse de maison. L'imprimerie est coincée entre un marchand tapissier, le sieur Depoix et le café de la Veuve Duquesne qui loge deux pensionnaires.

Perré a du mal a oublier sa commune d'origine car des nouvelles de Neufchatel parsèment le Pilote après son arrivée. C'est qu'il reste un lecteur assidu de son ancien journal. Et de toute la presse régionale en général que l'on pompe allègrement. Depuis son retrait, Isidore Cantrel signait frénétiquement tous les éditos. Et voilà que le 19 juin 86 apparaît une nouvelle signature pour protester contre l'expulsion du comte de Paris : Edouard Hervé. Plume de la presse monarchiste, il vient de faire son entrée à l'Académie française avec la rosette de la Légion d'Honneur. Cantrel reprend vite du service tandis que le journal soutient la candidature de Léon Malfilatre, maire de Villequier, qui entend renouveler son mandat au conseil d'arrondissement et celle de Charles Darcel dans le canton de Duclair. Avec succès.

Durant l'été 1887, les éditos du sieur Cantrel cessent de glorifier la monarchie. Sa signature n'apparaît plus. Perré rédige-t-il les éditos ? C'est lui, en tout cas, qui écrit les nouvelles locales. Quand un Républicain meurt d'une attaque cérébrale sous les halles, il a l'élégance de saluer l'homme. Tout en rappelant l'avoir connu à Neufchâtel, "là, il exerçait sa plume dans un journal réactionnaire..." Au début de 1887, Perré remercie les témoignages de satisfaction adressés au journal "depuis que nous avons pris la direction du Pilote".

Ainsi conforté, Aldred Perré, le 12 novembre 1887, l'annonce : "A partir du 15 novembre paraîtra le mardi de chaque demaine le Journal de Duclair (Union des deux Rives). Organe des Intérêts du canton et des environs - Politique, commercial, et agricole - 5 centimes le numéro. Pour tout ce qui concerne les annonces et autres communications, écrire ou s'adresser au Directeur-Gérant, Alfred Perré, imprimeur à Caudebec-en-Caux, place du marché, 7." Les deux journaux auront beaucoup de textes en commun et produiront des suppléments et numéros spéciaux en période électorale. En attendant, le Pilote reste le Pilote. "La seule façon d'épurer la République, chute l'édito du 17 novembre 1887, c'est de la remplacer par la Monarchie."

A partir du 7 janvier 1788, le Pilote affichera les armes de la ville de Caudebec pour revendiquer son enracinement dans la ville. Car on lui disputera ce privilège...

Très vite, Armand Bretteville, du Réveil d'Yvetot, oppose deux feuilles républicaines aux journaux conservateurs de Perré : L'Avenir de Duclair, lancé en 1887 et Le Flot de Caudebec, en août 1889. Le premier sera éphémère car il est lancé uniquement pour soutenir la candidature de Richard Waddington aux législatives des 22 septembre et 6 octobre 1889. Il disparaîtra du paysage en octobre 1890. En revanche, le Flot, bénéficiant de la logistique technique du Réveil, où il est imprimé, va tenir la dragée haute au Pilote. Son premier rédacteur est le jeune Georges Rondel. les deux hebdomadaires rivaux ne survivront pas à la Seconde guerre...

Mais le Pilote gardera toujours l'avantage d'être conçu à Caudebec, Le Flot étant considéré comme un succédané du Réveil d'Yvetot. Bien assis dans la ville, il distribue les bons et les mauvais points. Mais en mai 88, Perré est déçu. Les municipales portent dès le premier tour quatorze républicains en mairie. Consolation : deux conservateurs sont élus au second tour, Lallouette et le Dr Chivé. Les convictions monarchistes restent de mise. Le dernier numéro de 1888 publie un portrait pleine page du comte de Paris. Le 28 décembre, Maillard est exclu par le Préfet de la médecine infantile pour sa participation au Journal de Duclair...

En mai 1889, le Pilote fut disponible à La Mailleraye, chez Mathilde Ferry, épicière au centre-bourg. Une demoiselle de 47 ans qui a la tête près du bonnet et n'hésite pas à insulter la maréchaussée. Du coup, le journal bien pensant reportera ses espoirs sur Mlle Marais.

Juillet 89 : le Pilote ne marquera pas la prise de la Bastille. En revanche il soutient la candidature de Malfilâtre au conseil général suite au décès d'Anisson du Perron. Soutien aussi à Léonide Maillard qui, poussé par le comité conservateur, brigue un siège au conseil d'arrondissement face à Guéroult, conseiller sortant. Lui n'a obtenu que trois voix de majorité au sein du comité républicain pour être investi. Les résultats réjouissent le journal : les deux Conservateurs sont élus. En septembre, législatives. Et là, le Pilote a beau soutenir de Royer, celui-ci est battu par Lechevallier.

Dans la nuit du 22 au 23 septembre 89 eut lieu une manifestation devant plusieurs maisons particulières et l'imprimerie du Pilote.

- En octobre, le Pilote sourient cette fois le Dr Chivé au conseil d'arrondissement pour remplacer Malfilâtre. Il se présente comme candidat des travailleurs. Rédacteur du Flot, le Républicain Rondel l'emporte de 85 voix.

En janvier 1981 apparaît une signature : Pierre du Calidu, qui croise la plume avec le G.R. du Flot à propos d'un projet de pont à Caudebec. Au détour d'un article sur Duclair, on a apprend que le Pilote y a un correspondant. On sait que Maillard contribue au Journal de Duclair. Les menus faits divers de ce dernier sont souvent repris. Pas tous. La fiabilité des informations n'est pas toujours rigoureuse s'agissant des noms, des âges, des faits eux-mêmes...

La région a donné un rédacteur-en-chef à un journal national, Le Rappel, il s'agit d'Auguste Vacquerie, de Villequier, proche de Victor Hugo.

En 1892, le journal est abonné à l'agence Vérax, basée au Havre, et qui fera faillite trois ans plus tard.

Et Perré meurt trop tôt

En juin 1892, Caudebec a un nouveau maire : Eustache Busquet de Chandoisel de Caumont, célibabaire, bibliophile et philantrope qui vit dans son château des quais. Et voilà que l'inattendu se produit. Le vendredi 16 septembre, Alfred Perré surveille le tirage du Pilote. Quand, à 11h et demie, il est pris d'une congestion cérabrale. Le Dr Chivé n'y pourra rien. A 52 ans, Perré rend l'âme sur les coups de deux heures et demie. Consternation. Le journal a tout juste le temps d'annoncer la nouvelle à la une. Le Journal de Rouen reprendra l'information par une brève : "Nous appenons la mort de notre confrère M. Perré, propriétaire-gérant du journal Le Pilote, de Caudebec-en-Caux."

Par un long édito, le journal revient sur les obsèques de Perré dans le numéro suivant. Celles-ci ont eu lieu le lundi à dix heures. Autour de l'imprimerie où était exposé le cercueil, noyé sous les couronnes, les nombreux amis du défunt s'étaient regroupés. La levée du corps fut faite par le curé doyen puis le corège se mit en marche, le deuil étant conduit par la famille. Les cordons du poêles étaient tenus par Léon Malfilâtre, conseiller général, Charles Darcel, ancien élu du canton de Dulair, Clément de Royer, maître Gobin, le notaire de Caudebec.

Un mot de Malfilâtre. Il est conseiller général du canton de Caudebec depuis 1889 et maire de Villequier. Avant de siéger au département, il présidait le conseil d'arrondissement. C'est un militant de l'école catholique et parrain, tout comme sa femme, de quelques cloches de la région. Lieutenant de louveterie, il organise par ailleurs des concours de chiens d'arrêt au sein de la jeune Société de Field trials de Normandie dont il est le vice-président. Le couple habite le château de la Guerche, sur le plateau de Villequier.

Conseiller municipal de Saint-Clair-sur-les-Monts, Clément de Royer, habite quant à lui le manoir de Taillauville. C'est le fils aîné de l'ancien ministre de la Justice. Et c'est un bouillant bonapartiste blanc, un soutien du prince Victor contre son père Jérôme Bonaparte, qualifié quant à lui de "bonapartiste rouge". Durant la guerre de 70, de Royer a été engagé volontaire puis chef du cabinet de son père quand celui-ci présida la cour des Comptes. Depuis 1889, proche de la droite royaliste, cet avocat recherché, ancien magistrat, brigue chez nous le siège de député détenu par le maire d'Yvetot, Ferdinand Lechevallier. Après deux échecs, il ne désespère pas de l'emporter dans quatre ans. Le Pilote est donc pour lui une caisse de résonnance. Ses rapports avec la presse ? Dès 1886, il préside le comité de direction de la Revenue de la France moderne, il est aussi membre du comité consultatif du Nouvelliste de Rouen. Par ailleurs, on le retrouve à la Société hippique et la Société des Agriculteurs de France.

En 1891, se souvenant que son père avait été vice-président du Sénat, il aura louché sur un mandat de sénateur dans le Calvados.

Dans le cortège funèbre, les membres de la société de secours mutuels de Saint-Maurice sont rassemblées autour de leur bannière, après eux ceux de l'union musicale dirigée par Victor Bénet. Dans l'assistance; on reconnaît les Charlier, Cantrel, toujours là, Drouet, Chapais, Lachèvre, directeur de l'Abeille cauchoise, Dussaux, ancien maire de Louvetot et puis des notabilités de la région. Seul Maillard, retenu par des obligations professionnelles, n'a pas pu venir. C'est son grand ami. Après les cérémonies religieuses, Malfilatre et Royer prononceront les éloges funèbres, rappelant la fierté qu'éprouvait Perré d'avoir été ouvrier et fait prospérer son affaire. "Il eut des adversaires mais jamais d'ennemis."

L'ours du journal mentionne encore son nom le 24 septembre. Puis l'adresse de publication du journal devient celle de la "Veuve Alfred Perré" à partir du 1er octobre. Il en sera ainsi jusqu'au 7 juillet 1900. Léonie Bachelier reste maîtresse à bord, mais elle ne sera pas seule aux manettes...

Le 18 avril 1894, à 17 ans, la fille de l'imprimerie, Sophie Perré, épouse Edmond Pouchin, imprimeur et gérant âgé de 24 ans et huit mois demeurant à Caudebec. Fils d'un tisserand de Bolbec, il a donc déjà un pied dans la maison dont la veuve Perré reste propriétaire et qui change quelque peu la ligne éditoriale. Le Pilote reprend beaucoup moins les informations du Journal de Duclair et se tourne plutôt vers Yvetot.

Parmi les témoins du mariage civil, un proche de la famille Perré, le Dr Léonide Maillard, conseiller d'arrondissement et rédacteur du Journal de Duclair. Ouvertement anti-républicain, il a battu le conseiller sortant, Alfred Guéroult, agriculteur à Boscherville. Avec des jeux de mots parfois douteux, c'est en revanche un étudit qui sera membre de l'Association normande. Sa belle-famille fournit à Caudebec deux religieuses de la congrégation de Notre-Dame.

Sont dits aussi amis des époux : Léon Malfilâtre et Clément de Royer, les deux orateurs entendus aux obsèques de Perré. Le jour du mariage Pouchin-Perré, l' épouse de Royer, née de Gauville, est sans doute de la noce de même que celle de Malfilâtre, née Marie Geneviève Poussin. Bref, du beau linge à côté du modeste charpentier qu'est Bénoni Pruvost, l'oncle de la mariée et qui, quatrième témoin, signe d'une écriture laborieuse. L'union est scellée par Busquet de Chandoisel.

Puis c'est un cousin du marié, l'abbé Ouf, chanoire honoraire et curé de Saint-Romain de Rouen qui officie à l'église.

Maxime Chapais, aperçu dans le cortège funèbre de Perré, signe le compte-rendu à la une du Pilote. Il fait partie de l'équipe rédactionnelle. "Qu'il nous soit permis à nous qui traçons ces lignes et qui, au déclin de nos ans, avons été appelé à l'honneur dont nous sentons tout le prix de succéder à M. Alfred Perré de joindre de tout notre cœur, aux souhaits adressés aux jeunes époux le jour de leur mariage nos propres souhaits pour leur bonheur et pour le bonheur de leur mère et de leur tante."

Nos journaux seront donc imprimés sous le double nom de Pouchin-Perré du 27 mars 1894 au 13 décembre 1910. La veuve Perré reste en effet associée à son gendre. Ce dernier adoptera même le patronyme de son épouse en se faisant appeler Edmond Pouchin-Perré. Voilà qui du coup évitera toute confusion avec un homonyme tenant l'hôtel du Havre sur les quais.

Peu après ce mariage, le 12 juillet 1894, la maison lance un nouvel hebdomadaire dans la vallée de l'Austreberthe : "L'Echo de Pavilly et de Barentin", Organe des intérêts du canton et des environs : politique, commercial et agricole : paraissant tous les jeudis. Son adresse de publication sera celle de la Veuve Perré, à Caudebec. Le 5 mai 1895, il trouve sur sa route Les Petites Nouvelles, dirigé par Tibout. Il s'agit, précise le titre, des petites nouvelles de Pavilly, Barentin, Duclair, Malaunay, Clères et Maromme. C'est un bihebdomadaire d'informations locales et d'annonces.

Maillard l'antisémite

Rédacteur du Journal de Duclair, élu conseiller d'arrondissement, Léonide Maillard brigue de le conseil général en juillet 1898. En pleine affaire Dreyfus, voici sa profession de foi :

"Je voudrais aussi la Fraternité, mais je suis Français de race. Je hais d'une haine patriotique tous ces étrangers, métis d'étrangers, vagabonds des quatre vents, tous ces sans-patrie, quémandeurs qui ont renié celle de leurs pères, tous ces juifs plus ou moins batardés qui se sont abattus sur la France pantelante en 1870 et occupent aujourd'hui comblés d'honneurs, de richesses volées la place des vrais Français. Je veux : la France au Français !

Electeurs, si vous avez besoin d'un représentant qui soit un larbin de préfecture ou un mandiant d'antichambre ministérielle, choisissez un autre nom que le mien.

Si vous désirez un mandataire dont les opinions n'ont pas varié, dont l'échine reste droite, dont la parole est franche, dont tout le dévouement vous est acquis, votez pour votre conseiller d'arrondissement.

Le journal L'antijuif, organe de la ligue antisémite de France, salue Maillard dans son édition du 28 août : "Nos compliments au citoyen Maillard, son engagement est celui d'un bon Français et d'un homme loyal et franc."

Après cinq années d'existence, le n° 43 de L'Echo de Pavilly sera le tout dernier. Il cesse de paraître le 27 octobre 1898, laissant le champ libre à son concurrent.

L'imprimerie Pouchin-Perré

Entre temps, en janvier 1897, un témoin du mariage des Pouchin rend l'âme à 57 ans : c'est Léon Malfilâtre, le maire de Villequier et conseiller général du canton. " Que d'églises, d'écoles, de maisons de bienfaisance auront à inscrire son nom parmi leurs plus insignes bienfaiteurs ! " s'exclame la Semaine religieuse. Le maire de Caudebec prend sa suite au Département.

L'apogée de la carte postale illustrée va de 1900 à 1920. La maison Pouchin-Perré ne restera pas en dehors de cette mode. Elle aura une collection numérotée sur Caudebec et Guerbaville. D'autres sont éditées en collaboration avec ND phot. et LH Paris et débordent des ramparts de Caudebec en présentant des vues de Villequier, Norville et même de Jumièges.

Mais elle a des concurrents :

Paul Védie tient une librairie papeterie place du Marché. On lui doit une importante collection de cartes postales, allant notammment jusqu'à Jumièges, parfois en collabotation avec ND Photos. Son enseigne est A la Croix normande. Cette maison de confiance a été fondée en 1812 par Constant Védie, fils d'un paysan de Criquebeuf. A la troisième génération, Paul Védie vend aussi des journaux tout en diversifiant ses activités : articles pour peintres et photographes, optique, horlogerie, bijouterie, machines à coudre... On lui doit l'édition d'un Guide complet dans Caudebec-en-Caux et ses environs, de Georges Rondel, comprenant tous les renseignements nécessaires sur le flot ou mascaret.Paul Védie a adhéré dès 1912 aux Amis du Vieux Caudebec. Son fils Henri prendra sa succession. En 1938, ce dernier était trésorier de l'association.

Léon Soudais installé le 28 mars 1914 est également libraire, place du Marché, et dépositaire du journal L'Abeille Cauchoise. Spécialisé dans les articles de première communion, ce natif de Saint-Arnoult s'associe épisodiquement avec L'H Paris dans la production d'images. L'une des plus emblématiques est la passage du Quevilly à Caudebec. Il vendra aussi Le Pilote à partir de février 1929.

Testu, libraire et papetier place du marché, marchand de couleurs en tubes, toiles et pinceaux.

Edmond Douillet. Photographe le plus prolixe installé 32, Grande-Rue vers 1919, il éditera plus de 300 cartes sur Caudebec avant de s'installer rue de la Poissonnerie. Nombre de cartes postales sont certainement de lui. Lui aussi vend du matériel. C'est par exemple Douillet qui, en 1924, viendra chez Legendre, à Heurteauville, pour faire une carte-postale du café-hôtel avec les voisins du commerce. Douillet a exercé jusqu'aux années 50.

D'autres encore : L. Lalonde, propriétaire du fameux Hôtel de la Marine, édite aussi des cartes comme celle du nouveau bac à vapeur, l'Union, ou encore Collange, propriétaire de l'hôtel Belle Vue, Augustine Petit, l'épicière de la Grande-Rue, la maison Delamare d'Yvetot, Delaunay, Godefroy, Ch. Capriolo le garagiste, Picard, J. Combier, les cycles Barré, la quicaillerie Richer, Dulondel, du café du bac, Mlle Pecqueur...

Les nationaux : ND phot, très prolixe, LL., L'H Paris, E.L.D., la C.P.A., plus tard E. Mignon, Yvon, Gaby, La Cigogne, Cim, Greff...

Il arrive qu'une même carte postale ait plusieurs éditeurs. A titre d'exemple, une scène bien précise du mascaret en compte quatre : Pouchin-Perré avec la photo plein cadre et une autre version réservant un espace à la correspondance, Soudais, la librairie d'Action morale de Rouen et enfin Achille Jourdain fils.

Au recensement de 1901, Edmond Pouchin est qualifié d'imprimeur, sa femme sans profession, quant à leur fils, Léon, il n' a encore que 5 ans. Sous le toit familial vit encore Léonie Bachelier, 41 ans, belle-mère du maître de maison et toujours impliquée dans le journal.

Un typographe de 20 ans travaille dans l'atelier, il s'agit de Joseph Doudement, fils d'un tailleur de la Grande-Rue.

Achille Jourdain, 22 ans, est également employé d'imprimerie. Il est né en 1878 à Saint-Saëns et habite chez ses parents dans la même rue que Doudement. Le père Jourdain, à qui Achille doit son prénom, est sacristain. C'est à lui que s'adresse le touriste pour escalader le clocher. Ainsi cette famille vit-elle à deux pas du vicaire et du curé. Châtain, les yeux noisette, Achille Jourdain fils mesure 1,72 m. Une mauvaise dentition lui a épargné le service armé. On le voue à l'occasion au service auxiliaire.

En revanche, en 1901, Joseph Doudement passe sous la toise du conseil de révision. Châtain, les yeux bruns, il mesure quant à lui 1,60 m. Le 16 novembre 1902, il est dirigé sur le 6e régiment de chasseurs à cheval comme cavalier de 2e classe. Il y finira trompette avant de rentrer au pays le 23 septembre 1905.

Entre temps, le 16 juillet 1902, Achille Jourdain, qualifié à présent d'ouvrier typographe, épouse une jeune Rouennaise, Eugénie Victrice, dont le père a disparu dans la nature et dont la mère est morte depuis 20 ans. Edmond Pouchin est l'un des témoins de l'époux et c'est Chandoisel qui officie. Le couple va s'établir rue des Boucheries pour accueillir un premier enfant.

En 1903, la famille Pouchin s'agrandit avec une fille, Marguerite. C'est l'année où a lieu la première croisière Paris-La Mer, en juillet, avec pour troisième et dernière escale Caudebec. Un maronnier pour le Pilote ! Le 24 décembre, des journaux comme l'Univers se font l'écho d'un papier du Journal de Duclair et de l'intervention de son rédacteur :

Le Journal de Duclair (Seine-Inférieure) dénonce une odieuse perquisition faite au domicile et en l'étude de Me Peschard, notaire à Jumièges, sous le prétexte d'établir la non-sécularisation d'une ancienne Sœur d'Ernemont, qui tient une école libre à Malaunay. M. Peschard est président du comité des écoles libres de Malaunay. M. Peschard a déclaré aux sous-agents de M. Combes, que son étude et son domicile fixés à Jumièges étaient inviolables et qu'il ne céderait qu'à la force.

Le juge de paix en référa au Parquet de Rouen qui, une heure et demie après, répondit: « Perquisitionnez et au besoin par la force,»

M. Peschard exigea la force. qui survint en la personne de M. de la Metterie, adjoint au maire. Lettres, copies de lettres, caisse, tires, etc., tout fut vérifié.

Le Journal de Duclair publia une lettre de M. L. Maillard, qui a protesté contre la visite de la chambre de Mme Peschard, malade depuis plusieurs mois. Le juge de paix s'est incliné, le docteur ayant déclaré que toute émotion violente devait être évitéè à Mme Peschard.

Et c'est en Normandie, « le pays de sapience », que ces jolies choses-là se passent ?... »,

Quand vint 1904, fatigué des critiques de droite comme de gauche, Chandoisel mit un terme à ses 12 ans de mandat. Victor Aristide Cauchois, le conseiller général, se fit un plaisir de s'asseoir dans son siège. Journal bien pensant, le Pilote se réjouit en mai de l'incarcération d'un "trio de vagabonds" pratiquant la mendicité : Jules Dumont, Albert Lecœur et François Noël. journaliers quinquagénaires déjà condamnés. Dans le même temps, l'imprimerie Pouchin-Perré vante auprès des lecteurs ses articles de première communion. Cette année-là, l'imprimerie se lance dans l'édition. Bien modestement. Elle publie Union des corps de sapeurs-pompiers de Basse-Normandie. Le décret du 10 novembre 1903. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 avril 1904. Ce fascicule de 16 pages ne sera pas son best-seller.

Au dos de cette

carte-photo

adressée par le personnage figurant ici à droite

à

une certaine Léocadie, on peut lire : "

L'année commence mal pour moi car je suis fort souffrant et

je n'ai pas

pu aller à l'imprimerie ; je tousse et la gorge me fait

souffrir. Ma

tante et grand-mère sont également souffrantes.

Je vous envoie ma

photographie en habit de travail (...) Cette

photographie est de l'année dernière, je l'avais

prise dans l'intention

de vous l'envoyer mais ne sachant pas votre adresse je n'ai pas pu le

faire."

Au dos de cette

carte-photo

adressée par le personnage figurant ici à droite

à

une certaine Léocadie, on peut lire : "

L'année commence mal pour moi car je suis fort souffrant et

je n'ai pas

pu aller à l'imprimerie ; je tousse et la gorge me fait

souffrir. Ma

tante et grand-mère sont également souffrantes.

Je vous envoie ma

photographie en habit de travail (...) Cette

photographie est de l'année dernière, je l'avais

prise dans l'intention

de vous l'envoyer mais ne sachant pas votre adresse je n'ai pas pu le

faire."En 1904, Maillard est moqué par les Républicains à l'occasion des élections du juillet et des statistiques publiées par le Ministère Combes. Jusque dans les colonnes du Mémorial des Vosges dont un article du 14 août s'achève ainsi :

On a sifflé, mais ce châtiment aigu n’a pas guéri M. Combes. Il porte à l’actif de la majorité, pour le second tour, non seulement des républicains antiministériels, mais même des monarchistes avérés. Tel est le cas de M. Léonide Maillard, qui s’est présenté dans le canton de Duclair (Seine-Inférieure). M. Maillard avait écrit dans sa profession de toi : « Non, je ne suis pas républicain, encore moins en 1904 qu’en 1889. Le ralliement m’a paru, jadis, une lâcheté, une hypocrisie, ou tout au moins une naïveté. Il me paraît un crime aujourd’hui. »

Ce Maillard n’y allait pas par quatre chemins, et personne ne se tromperait sur la nuance de sa cocarde. Eh ! bien, M. Combes l’a enrôlé au nombre des républicains. Après celle-là, j’estime qu’on peut tirer l’échelle. Il ne manquait plus que de voir ledit Maillard qualifié de ministériel ! Ce simple fait nous fixe sur la valeur des statistiques officielles...

En 1906, place du Marché, la famille Pouchin compte un commis, André Foquet, né à Bolbec en 1884, une bonne, Léonie Lefebvre, née à Duclair en 1885. Et puis, près de l'imprimerie, Armandine Bachelier tient maintenant une mercerie. Seule. Jourdain et Doudement travaillent toujours à l'atelier et forment un nouveau typographe : Marcel Blanchard, 15 ans, lui aussi fils de tanneur et résidant rue de la République. Doudement part pour Evreux en septembre 1906...

En 1908, le concurrent, Le Flot de Caudebec, se targue d'avoir pour correspondant parisien Jean de Caux.

|

Dans

une nouvelle d'Ernest Dumont, "Le

marché de

Caudebec", parue en 1910, on peut y lire cette allusion

à notre hebodmadaire du samedi : "Une

trompette aiguë et enrouée, suivie d'un cri : Le

Pilote !

Et un homme, un paquet de journaux sous le bras, passe dans la foule..."

Fin 1910, date importante dans l'histoire de nos journaux. Place du Marché, l'habitation des Pouchin est maintenant celle d'Achille Jourdain, bombardé gérant de l'imprimerie et des journaux à compter du 17 décembre. A 32 ans, il se fait toujours appeler Achille Jourdain fils. Il s'installe tout à son aise dans les murs de son patron avec Eugénie, son épouse, qui lui a donné un garçon âgé de 7 ans et prénommé comme lui puis une fille, Bernadette, 3 ans. Qualifié d'imprimeur, gérant éditeur à son tour de livres et cartes postales, il est toujours le salarié des Pouchin-Perré partis à Eu. Le Pilote garde cependant pour adresse légale Imprimerie Pouchin-Perré à Caudebec.   |

Les ornements typographiques            Ces

ornements, parfois baveux et fatigués, étaient

utilsés par le typo Achille Jourdain pour composer les trois

journaux. Nous les employons aussi sur ce site en guise d'hommage...

|

A côté de l'imprimerie, Jourdain a cependant une papeterie-mercerie à son nom.

Tiré à 400 exemplaires, Le Messager sera tour à tour qualifié d'Orléaniste, de Libéral ou encore d'Indépendant... En 1900, le Travailleur normand le considère toujours comme un organe royaliste... Il est vrai que M. d'Hocquelus se contentait souvent de découper les articles de la presse parisienne légitimiste et le bruit courait que le comte de Paris, châtelain dans la ville, l'avait aidé à fonder son journal. Mais à Eu, on voyait la main du comte de Paris partout... Toujours est-il qu'en 1890, M. d'Hocquelus fut condamné pour diffamation. Il accusa un agriculteur d'Eu, partisan du candidat républicain, d'avoir fui devant l'ennemi durant la guerre de 70. Ce qui, bien-sûr, était fortement exagéré...

Exit Hocquelus le 4 mars 1900. Le 8, Paul Lemariée, professeur de dessin au collège eudois et photographe amateur reprend la direction. Son dernier numéro est celui du 1er janvier 1911. Le 5, Edmond Pouchin prend donc la relèvre. Le voilà à la tête de trois journaux et deux imprimeries.

Le même hôtel, la même carte-postale... mais pas le même éditeur ! Celle de gauche a été imprimée avant décembre 1910 par Edmond Pouchin-Perré. Celle de droite par Achille Jourdain fils après cette date.

|

|

|

.Le 1er mars 1911 meurt Léonide Maillard, rédacteur au Journal de Duclair. Voici ce qu'en dira La semaine religieuse : On a célébré samedi dernier, à Duclair, les funérailles du docteur Léonide Maillard. La foule qui assistait, recueillie, à cette cérémonie, était une preuve de la grande popularité dont le défunt jouissait dans le canton.

Très franc, primesautier, spirituel non sans une petite pointe de gauloiserie et d'outrance, le docteur Maillard se fit aimer par sa familiarité et surtout par sa bonté et son dévouement. Il donna l'exemple d'une très grande foi dans sa dernière maladie. Dès le début, il appela le prêtre et voulut recevoir l'Extrême-Onction en pleine connaissance. Une parole prononcée au cours de sa maladie dépeint l'homme tout entier : « J'ai beaucoup péché, mais j'ai confiance en la miséricorde de Dieu là-haut, parce que ici bas je n'ai jamais rougi du Christ ».

1911 est l'année où l'imprimerie Pouchin-Perré de Caudebec, gérée par Achille Jourdain, publie :

Notice sur la chapelle de La Mailleraye-sur-Seine, par l'abbé Léon Lemonnier. C'est le curé-doyen de Caudebec qui signe cet opuscule de 16 pages. Léon Lemonnier est surtout connu pour son histoire de Saint François d'Assise. (AD76, cote : BHSM 268/20)

Quelques notes sur l'église Notre-Dame de Caudebec-en-Caux, recueillies par A. Jourdain fils, 60 pages. Ainsi donc, l'ouvrier typographe est aussi un amateur d'art au point de prendre lui-même la plume pour s'auto-éditer.

Pélerinage à saint Onuphre de Saint-Arnoult. Vie, confrérie, messe, prières, instructions, neuvaine de saint Onuphre, 16 p.

La même année, à peine reprise, l'imprimerie Pouchin-Perré d'Eu inaugure une importante production d'ouvrages en éditant un poète : Jacques-Napoléon Faure-Biguet, auteur de L'âme lointaine, ouvrage préfacé par Maurice Barrès et encensé par les débris du parti bonapartiste. C'est que Jacques-Napoléon est le fils du rédacteur-en-chef du Petit caporal.

Achille Jourdain va reprendre quelques cartes-postales éditées par son patron, en publier de nouvelles en développant sa propre collection mais aussi en s'associant à L'H Paris et ND Phot. Il sort lui aussi des frontières de Caudebec et publie notamment une image présentant les effets de l'ouragan du 27 octobre 1911 à Vatteville-la-Rue.

En 1911, le jeune typographe du Pilote, Marcel Blanchard, subit le conseil de révision. Châtain, les yeux bleus, il mesure 1,63 m. Il est incorporé le 10 mars 1912 au 129e RI et on ne le reverra pas de si tôt. ll connaîtra l'hôpital militaire du Havre puis sera happé par la Grande Guerre. Nommé caporal en 14 il fut prisonnier de 1915 à 1918. Médaillé de la Victoire, le caporal Blanchard ne fut démobilisé qu'en 1919. On le retrouvera après-guerre linotypiste à Rouen.

Doudement, l'ancien typo parti d'ici en 1906, fit lui aussi toute la guerre en campagne contre l'Allemagne puis se retira à Saint-Ouen.

Quant à Achille Jourdain, qui avait échappé à l'armée, il sera encore réformé le 16 novembre 1914 pour tuberculose.

A partir du 6 janvier 1912, le nombre d'années de parution figurant à la une du Pilote est faux. L'erreur va perdurer jusqu'au numéro du 4 février 1928 avant qu'un œil exercé ne s'en aperçoive...

Un événement marque la ville à cette époque : le 80e congrès de l'Association normande, du 3 au 7 juillet 1912, rythmé par des excursions, des conférences...

En 1913, on voit tout naturellement Edmond Pouchin-Perré inscrit sur les listes électorales d'Eu à l'adresse de l'imprimerie. Caudebec est déjà loin...

Beau prince, Soudais, sur cette carte qui fait la réclame de son magasin, fait figurer son voisin mais néammoins concurrent Pouchin-Perré et la rédaction du Pilote. Une femme apparaît même sur le pas de la porte.

Dès la déclaration de guerre, nos deux hebdomadaires réduisent leur pagination de quatre à deux pages. L'imprimerie Pouchin-Perré d'Eu éditera un livre de circontance : Guide du dentiste militaire, de Robert Morche, 30 pages. Il y aura aussi une monographie sur la place de la Bastille par un instituteur parisien. En juillet 1916, l'imprimerie recrute un apprenti.

Chantrel le rédac-chef

Recruté par Pouchin, Etienne Chantrel signe les éditos à la une des trois journaux, tantôt de son nom, tantôt sous le pseudo de "Un rural". Sa collaboration lancée, Chantrel épouse Simone Languerre, de Mers-les-Bains, une commune dont il va publier l'histoire chez Pouchin après une biographie de l'abbé Levasseur imprimée dès 1917. Il devient aussi correspondant de la Société d'émulation d'Abbeville. La collaboration de Chantrel à nos journaux marque sans doute leur âge d'or, la plume de ce grand professionnel faisant autorité.

Le 30 août 1918, Edmond Pouchin est au Tréport où sa tante, Armandine Bachelier, qui avait vécu une grande partie de sa vie à l'imprimerie de Caudebec. vient de rendre l'âme la veille au soir. Célibataire, sans profession elle vivait dans la villa Mon Plaisir, rue Alexandre-Parin. Avec le libraire Saintouin, Pouchin va déclarer à 10 h du matin le décès en mairie. Mais la mort va encore frapper...

Ces morts pour la France

Le 19 octobre, c'est cette fois le fils d'Edmond Pouchin, Léon, caporal-fourrier du 164e d'Infanterie, 23 ans, qui reçoit une balle en plein cœur à Fay-le-Sec, dans l'Aisne. Ses parents en sont informés à Eu par Paul Bignon, député-maire. Le corps de Léon Pouchin fut inhumé dans le cimetière militaire d'Athis.

Léon Pouchin était né le 31 juillet 1895 à Caudebec. Chrétien fervent, timide selon les dires, il y fit ses études à l'école catholique de Caudebec puis à Saint-Gervais de Rouen. Il avait grandi dans l'imprimerie de Caudebec. A Eu, il s'initia encore au journalisme et à l'imprimerie. Son avenir était tout tracé. Mais le 7 août 14, pour devancer l'appel, il s'engageait avec sa mère, née Sophie Perré, à l'hôpital 20 où il servit durant deux ans comme comptable.

Plusieurs fois ajourné, il est appelé sous les drapeaux en août 1916 et affecté au 324e d'Infanterie. Quelques mois après, il gagnait le front et fit l'objet, le 10 juin 1918, d'une citation à l'ordre de sa division. "Chef de liaison de sa compagnie, a, par son calme et son sang-froid, pu assurer ses fonctions avec éloge. A été jusqu'à faire le coup de feu avec ses agents de liaison les 9 et 10 juin 1918." Il vint une dernière fois en permission en septembre à Eu. La nécrologie de Léon Pouchin fut rédigée par Etienne Chantrel et reproduite à la une des trois journaux du groupe.

Quand la guerre se termine enfin, Caudebec compte 84 morts pour la France. Sur 2000 habitants...

Le

19 juin 1919, Achille Jourdain, gérant de l'imprimerie

caudebecquaise depuis

8

ans et demi, cesse ses fonctions mais conserve celle de typo. Edmond

Pouchin-Perré ne conservant que ses activités

à

Eu, son imprimerie du Pilote

et du Journal de Duclair

est reprise

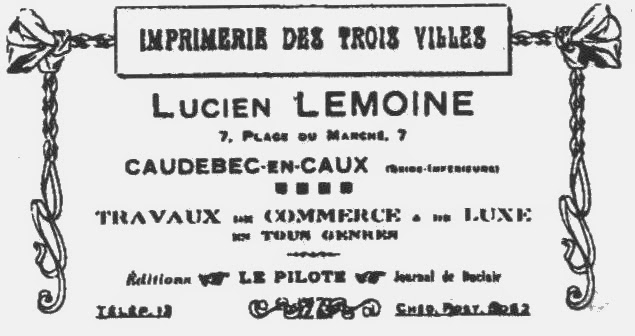

le 26 juillet par Lucien Lemoine, tout juste

libéré de la

Grande Guerre. Le premier édito

est un pamphlet contre la CGT. Alors, qui est Lucien Lemoine.

Il est né à Soissons

en 1886 d'un dessinateur et ingénieur civil. Lemoine est

imprimeur-typographe à Reims où ses parents ont

élu domicile

lorsqu'il est recruté par l'armée au titre de la

classe

1906. Le 9 octobre 1907, il est

incorporé au 25e bataillon

de

chasseurs à pied.

|

Que deviendra

Pouchin-Perré ?

Le Messager eudois sera le seul titre de M. Pouchin qui survivra. Mais sans lui. Dans son numéro du 30 décembre 1929, Le Messager annonce la retraite de son propriétaire. "Depuis 10 ans, reconnaît la Vigie de Dieppe, M. Pouchin-Perré avait su, par son travail opiniâtre, placer son journal en très bon rang de la Presse régionale." Gustave Paquy prend sa suite, puis la famille Royer. En 1944, le journal devient L'informateur. En 1946 eut lieu un procès dont l'imprimerie du journal sortit acquittée pour avoir édité clandestinement le journal résistant Picardie libre. Après trois générations de Royer, le journal passera en 2009 dans le giron du groupe Publihebdos. Place Saint-Jacques, l'imprimerie a conservé le nom du Messager eudois. Quant à Chantrel, le rédac-chef recruté en 1917, il quittera le Messager en 1924 pour fonder L'Echo d'Eu-Tréport-Mers puis diriger les deux hebdomadaires de Gamaches, l'Eclaireur du Vimeu et Bresle et Vimeu. Maire de Mers-les-Bains durant l'Occupation, il sera arrêté par les Allemands en 43. Chantrel est décédé à Gamaches en 1966.  |

C'est un homme de 1,63m, brun aux yeux bleus. En 1910, à Reims, il épouse Laure Pfiffer et aura un premier enfant, Marie, en 14, l'année terrible...

Mobilisé en août 14, il est blessé le 8

septembre au

bras droit par un éclat d'obus reçu lors des

combats de

Marcilly.

Hospitalisé une première fois, il est

versé

dans les services auxiliaires en janvier 1915 à cause d'une

insuffisance aortique. Il sert alors comme infirmier et finit la guerre

comme sergent. En juin 1919, il déclare se retirer

à

Versaille. En juillet, le voilà déjà

en

Normandie.

Mobilisé en août 14, il est blessé le 8

septembre au

bras droit par un éclat d'obus reçu lors des

combats de

Marcilly.

Hospitalisé une première fois, il est

versé

dans les services auxiliaires en janvier 1915 à cause d'une

insuffisance aortique. Il sert alors comme infirmier et finit la guerre

comme sergent. En juin 1919, il déclare se retirer

à

Versaille. En juillet, le voilà déjà

en

Normandie.

En arrivant à Caudebec, Madame Lemoine accouche de sa deuxième fille, Cécile. Le typographe Jourdain est l'un des deux déclarants en mairie. Avec le couple vit la sœur de la maîtresse de maison, Anna Pfiffer. L'arrivée des Lemoine coïncide avec un changerment de maire à Caudebec. A Cauchois, en poste depuis 1904, succède Charles Leroux.

A compter du 2 août 1919, le Pilote reprend sa pagination normale. Depuis le départ à Eu de Pouchin-Perré, les éditos sont toujours signés par "Un rural". Doit-on y voir encore la patte de Chantrel ? Dans ce fameux numéro du 2 août, Pouchin-Perré fait ses adieux à ses lecteurs. Depuis son arrivées en 1892, 27 années se sont déjà écoulées. Pouchin remercie Jourdain pour ses neuf ans à la tête de la maison de Caudebec, Léon Pruvost, de Duclair, qui, mobilisé durant la Grande guerre, vient de reprendre sa collaboration. Il salue aussi l'arrivée de Lemoine "qui a toujours été un défenseur de toutes les grandes et nobles causes. M. Jourdain et M. Léon Pruvost demeurent ses collaborateurs...." Lemoine pren aussi la plume pour distribuer les hommages et les professions de foi.En ces années 20, les accidents du travail survenus à l'usine d'hydravions fleurissent dans le journal. Caudebec va devenir un haut-lieu de l'aviation. Le 15 mars 1920, face à la crise du papier, le Pilote doit encore réduire sa pagination. Le 18 février 1922, le Pilote ne manque pas d'annoncer l'arrivée du nouveau curé-doyen de Caudebec, l'abbé Gustave Maurice, vicaire-coadjuteur à Sotteville. Il annoncera lui-même dans le journal les horaires des messes et collaborera au secteur édition de l'imprimerie. René Jourdain signe quant à lui des poèmes et chroniques à caractère historiques.

Quatre ans après son arrivée, en janvier 1923, Lucien Lemoine imprime un nouveau titre : Le Journal du Trait. A Caudebec, au 7 de la place du Marché, on installe aussitôt une nouvelle enseigne : "Imprimerie des trois villes". Entendez par là Caudebec, le Trait et Duclair et dans un e publicité triomphale, Lucien Lemoine se dit propriétaire des trois journaux.

En juillet 1923, l'édito porte sur la mort à Duclair du libraire Léon Pruvost qui, cousin de Pouchin-Perré, collaborait depuis 25 ans avec les deux journaux imprimés à Caudebec. "Vendredi dernier, il était encore avec nous à la casse..." Pruvost était, en effet, né à Neufchâtel en 1870. Typographe de formation, réformé pour faiblesse, il avait finalement été mobilisé en 1915.

En 1923, Le Pilote était distribué chez Lenoir, place de l'Orme, Soudais place du Marché, Viard, Grande-Rue, Houbert à Saint-Wandrille, Lannel à La Mailleraye, Auris à Bliquetuit, Lemonnier à Villequier, Bance à Triquerville, Lechalupé à Saint-Arnoult, Mauconduit à Saint-Gilles-de-Cretot. Le couple aurait eu un troisième enfant dans les années 20 et qui serait mort en bas-âge. L'armée, en 1923, considérait le sergent de réserve Lemoine comme père de trois enfants.

Le Journal du Trait, s'il est imprimé à Caudebec, deviendra autonome le 26 juin 1924. Ses bureaux quittent la place du Marché pour la rue Denis-Papin, au Trait. En 1925, Lucien Lemoine, sur sa publicité, ne se dit éditeur que du Pilote et du Journal de Duclair.

En 1925, Georges Dieusy, avocat rouennais, qui louche sur un siège de conseiller général, signe plusieurs papiers alors qu'apparaissent des articles en cauchois. La collision entre le bac de Caudebec et un vapeur, le 16 août, révèle que le Pilote fonctionne avec plusieurs correspndants. "L'abondance des matières de la dernière heure ne nous a pas permis de donner satisfaction à tous nos correspondants..." est-il ecrit en tête de Chronique locale.

|

Quelques événements... Le Pilote du 1er

août 1925 s'insurge en publiant cet appel

prétendument destiné à Lemoine : Monsieur

le directeur, insérez en gros caractères : Ne

montez pas

dans le bac avant la sonnerie de la cloche. Je souhaite que votre

journal soit entre les mains de tous les usagers du bac puisqu'il n'est

pas possible d'obtenir que ces instructions figurent en bonne place

près de la cale." |

L'imprimeur des candidats  |

La première photo illustrant un article

paraît le 31 décembre 1926. C'est un portrait du

marquis

de Pomereur, sénateur. Des années durant, une

photo de

l'imprimerie figurait parmi les réclames et il y a belle

lurette

que le Journal de Rouen

utilise la technique.

Les trois journaux du groupe Lemoine sont représentés au sein de la section départementale de la Seine-Inférieure du syndicat des Journaux non quotidiens de Normandie. La section tient pluieurs assemblée générales par an. En 1927, le groupement est présidé par Levasseur, directeur de L'Abeille cauchoise.

En mai 1928, le Syndicat des journaux non quotidiens et celle des journalistes professionnels de Normandie sont invitées par Hippolyte Worms au un lancement de l'Orkanger aux chantiers du Trait.Ils s'y rendent qui par la Seine à bord du Bardouville, qui par le chemin de fer jusqu'à la halte du Trait. Là, ils seront bien sûr pilotés par Dupuich et l'on note la présence de Lemoine.

28 octobre 1928, le Pilote titre : Le réservoir d'essence du Latham est retrouvé. L'hydravion, parti de Caudebec au secours du dirigeable Italia s'est perdu dans le grand Nord...

Dès le début des années 30, le Prolétaire normand, journal communiste, prend la presse bourgeoise pour cible. Une virée à Paris du syndicat de la presse périodique normande lui en donne l'occasion. Parmiles convives épinglés : les représentant du Journal du Trait et du Flot de Caudebec.

En novembre 1931, le Pilote annonce la victoire aux municipales de Georges Rondel. 1931, c'est aussi la naissance de la Fédération nationale de la presse périodique. Elle tiendra l'année suivante son congrès à Rouen. Dupuis y prendra une part active.

Ne pas mélanger les torchons...

Si plusieurs titres sortent de la même imprimerie il ne faut surtout pas les confondre. Ce dont s'excuse Rouen-Gazette dans son numéro du 21 mai 1932. "A propos de notre dernier article consacré aux circonstances dans lesquelles M. André Marie fut réélu député, nous avons indiqué par erreur que la candidature de M. Antier avait été annoncée par le « Journal du Trait ». Il fallait lire : par le « Journal de Duclair ». Notre confrère le « Journal du Trait » borne son rôle au respect de la plus stricte information." Ah bon !...

Le Pilote du 27 août 1932 révèle cette étonnante anecdote : On raconte que le mascaret s'étant produit à l'embouchure de la Seine, en 1870, les soldats allemands qui occupaient Caudebec-en-Caux ouvrirent le feu sur le dome aquatique qui remontait le courant..."

Alors que le front populaire est encore en gestation, le Pilote se fait le porte-voix des Croix de feu. Dans le même registre, l'incendie du 20 mai 1934 de tout un quartier de Caudebec donne du grain à moudre au Pilote. D'autant que toute la presse s'empare de cet événement, notamment l'Illustration. Hélas, ce brasier gigantesque n'est qu'une pâle préfiguration de juin 40.

En septembre, Le Républicain normand s'en prend violemment au Journal de Duclair.

Avec cette franchise et cette

objectivité que l’on trouve uniquement chez les

élèves des Jésuites, le «

Journal de Duclair », dans on dernier numéro,

parle du « Front Communo-Socio-Radical ».

Le titre à

lui seul est un mensonge. Mais qu’importe à ces

Messieurs, habitués de la « restriction mentale

» !...

Mais non content de

défigurer les faits pour les besoins de sa mauvaise cause,

le « Journal de Duclair » ne craint pas

d’imprimer : « M Marie ne serait pas

passé (sic) s’il avait eu un concurrent

socialiste. » Ce qu’il faut entendre : «

M. Marie n’aurait pas été

élu », car on peut être nationaliste

intégral et ignorer les rudiments de sa langue natale !...

Une telle sottise ne

mériterait même pas qu on la relève si

ce n’était pour mettre à son auteur le

nez dans son... mensonge. Non? demandons donc au Journal de Duclair de

prouver, chiffres en mains, ce qu’il a d

témérairement affirmé.

S’il lui reste

— ce dont nous sommes convaincus — quelques

lecteurs de bonne foi, ceux-ci verront la valeur qu’il faut

attacher aux informations de cette feuille qui ignore depuis toujours

le respect élémentaire de la

vérité.

Dans un numéro suivant, le Républicain enfonce le clou :

Le « Journal de Duclair » dont le courage est bien connu, n’a pas fourni de réponse à la question que nous lui avions posée. Cela ne nous étonne pas. Il est, en effet, dans les habitudes des rédacteurs de ce journa1 de fausser la vérité et de se défiler lorsqu’on leur met le nez dans leur erreur. Fidèles à la politique de Basile, ils appliquent à défaut des préceptes évangéliques le « calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose !... » Et ce sont ces gens-là qui voudraient don ner des leçons aux autres !...

Il reviendra à la charge : " Notre ineffable confrère le « Journal de Duclair » rédigé, comme chacun sait, dans les sacristies où les bruits du monde ne pénètrent pas ..."

Le 18 novembre 34, c'est l'inauguration à Villequier du monument à Victor Hugo relaté par de nombreux titres de la presse française.

Juillet 1935, le Pilote signale la victoire électorale du radical Maurice Collet. Un homme qui va marquer la ville durant quarante ans...

S'il n'est pas connu comme éditeur de cartes postales, Lucien Lemoine publie en revanche plusieurs livres remarqués :

En

forêt

de Brotonne,

des abbés Maurice, 340 pages, avec 12

clichés et

une aquarelle de

Mlle H.

Léveillard, 1933. Préface de Mgr de la

Villerabel,

archevêque de Rouen.

Les

coutumes et usages de la forêt de Brotonne, du

seul Adalbert Maurice, Prix Bouctot

1933-1934, 110 pages, dépôt légal 1er

janvier 1934, avec deux clichés, encore

préfacé

par l'archevêque.

L'Ile

engloutie de Belcinac.

Histoire de son

monastère et de ses étranges

disparitions, Abbé

Maurice, 1937, 125

p. avec

trois plans inédits,

préface de M.

Charles

Bresson, des Ecrivains normands, et lettre de l'abbé de

Saint-Wandrille.

Vieux logis et vieux châteaux du canton de Caudebec-en-Caux, préface d'Edmond Spalikowski, 300 p. Recueil d'articles parus dans le Pilote, le Journal de Duclair et le Journal du Trait. (Il est cependant possible que ce manuscrit fut détruit dans les bombardements avant publication).

En 1936, Madame Lemoine était aux côtés de son mari employée d'imprimerie ainsi que ses filles. Le fidèle Jourdain est toujours à son poste. Il a 58 ans. Quant à la sœur de la patronne, elle reste sans profession.

En 36, le Prolétaire normand se lâche encore : "Nous serions curieux de connaître le nom de ce fameux "homme de la rue" qui nous abreuve de morale dans le journal propre, vertueux, sans passions qui a nom Journal de Duclair..." Et de ranger ce dernier au rang de "la presse pourrie vendue aux trusts qui ne travaille qu'à l'availissement des masses au profit du capital et des états autoritaires." Cette diatribe qui pourrait être une parodie est signée "Un groupe de lecteurs écœurés" aussi anonymes que l'homme de la rue.

Le Prolétaire normand n'est pas en reste à l'égard du Journal du Trait : "Les

bureaux du Parti socialiste et du Parti communiste, réunis le 6

novembre, répondent aux calomnies lancées par le Journal du Trait tendant à la division des deux partis de la classe ouvrière.

Les deux partis considèrent

que ce journal, rédigé par le patronat et

d’inspiration fasciste, cherche la division pour permettre au

patronat de reprendre ce qu’il a perdu et pour empêcher la

marche vers l’émancipation totale de la classe

ouvrière (...) Ils invitent les travailleurs du Trait à

lire la presse ouvrière. "

En 1937, du 21 au 24 juillet, l'Association normande tenait un nouveau congrès, le 101e, à Caudebec avec la participation active du conseiller général et président des Amis du Vieux Caudebec, Louis James.

M. Lemoine, plutôt en qualité d'imprimeur que de directeur du Pilote était délégué à la chambre des Métiers. Ainsi participa-t-il en mars 39 à la Journée de nos artisans, à Yvetot.

Le lundi 10 juin, les premières bombes s'abattent à 8h sur Caudebec. C'est la panique à bord du bac qui arrache à la ville déserte les derniers civils et militaires. Le Vieux-Caudebec est en feu. Il se consummera durant trois semaines. 400 des 600 immeubles seront sinistrés, tous les bâtiments publics détruits, 800 voitures hors d'usage. Et si les habitants ont fui, les pillards arrivent.

Le Pilote ne paraîtra plus. Sa collection est conservée aux AD76 sous la cote JPL 1605.

Le Journal de Duclair cessera également de paraître, quant à celui du Trait, Dupuich fera tout pour qu'il continue. Malgré le changement de régime. Lucien Lemoine peut s'en laver les mains.

Que reste-t-il du vieux Caudebec ? L'église, le château, la maison des Templiers... Sur la place du Marché, tout a été rasé...

Lucien

Lemoine, précise Alain Huon, des Cartophiles caudebecquais, "continuera

sans le journal, après guerre, place d'Armes, dans

l'îlot

Banane. Sa fille, Mme Dardaillon, y ajoutera ensuite la vente de

produits de papeterie, continuant une petite imprimerie avec son mari

Philippe à la mort de L. Lemoine."

Lucien

Lemoine, précise Alain Huon, des Cartophiles caudebecquais, "continuera

sans le journal, après guerre, place d'Armes, dans

l'îlot

Banane. Sa fille, Mme Dardaillon, y ajoutera ensuite la vente de

produits de papeterie, continuant une petite imprimerie avec son mari

Philippe à la mort de L. Lemoine."Après guerre, on retrouve trace de la famille Lemoine également dans l'Indre. Cécile Lemoine, la benjamine, s'y marie. Sa mère, née Pfiffer, décède le 26 janvier 1949 à Châteauroux. Quant à Lucien Lemoine, veuf, il finira par quitter Caudebec pour la ville de son enfance. Il est décédé à Reims le 11 février 1968 à l'âge de 81 ans. On se souvient aussi du typo, Achille Jourdain. Lui, il est mort au Trait le 22 avril 1966.

Alain Huon poursuit: "M. Jacques Marly et sa femme, neveu du beau-frère de Mme Dardaillon, rachèteront l'imprimerie en 1969, l'installant rue des Halles et la développant jusqu'à leur départ en 2001. Mme Dardaillon fermera la papeterie vers 1985."

Le Journal de Duclair. Le premier numéro du Journal de Duclair paraît le mardi 15 novembre 1887. Immédiatement, il prend pour sous-titre Union des deux rives et se proclame l’Organe des intérêts du canton et des environs – Politique, commercial et agricole. Il paraîtra tous les mardis, jour de marché à Duclair. Mais ses bureaux sont chez Alfred Perré, imprimeur à Caudebec-en-Caux, 7, place du Marché. C’est cette pensée qui nous guide en répondant au vœux de nos amis du canton de Duclair en fondant un journal destiné à défendre à la fois les intérêts particuliers du canton et les grands intérêts du parti Conservateur.

Le Journal de Duclair fait appel

au concours de tous les bons citoyens dont le régime actuel

a déçu les espérances, compromis les

intérêts et blessé la conscience. Il ne

négligera rien pour assurer, dans le canton, le

succès définitif de la cause conservatrice et

libérale, qui est celle de l'immense majorité du

pays

Le Journal de Duclair fait appel

au concours de tous les bons citoyens dont le régime actuel

a déçu les espérances, compromis les

intérêts et blessé la conscience. Il ne

négligera rien pour assurer, dans le canton, le

succès définitif de la cause conservatrice et

libérale, qui est celle de l'immense majorité du

paysLe ton est donné. Nous sommes sous Jules Grévy, président républicain en proie au scandale des décorations déclenché par son gendre. Il démissionnera dans quinze jours…

On s'y abonne pour 5 F. Sinon, la vente au numéro est de 5 centimes. Le Journal de Duclair comptera parmi ses rédacteurs le Dr Léonide Maillard, homme à la barbe longue, futur conseiller général conservateur réputé pour ses calembours.

Et

bientôt, le Journal

de Duclair s'insurge :

Et

bientôt, le Journal

de Duclair s'insurge :Par arrêté en date du 28 décembre 1888, M. Hendlé, préfet de la Seine-Inférieure, vient de révoquer M. Maillard, médecin à Duclair, de ses fonctions de médecin de la pretection des enfants assistés, de la vaccine et des écoles. Cette dispostion aura son effet à partir du 1er janvier 1889.

L'arrêté de révocation n'indique aucun motif ; mais nous ne doutons pas que la seule et vraie cause est la collaboration libre de M. Maillard au Journal de Duclair.

Quoique pauvre, M. Maillard nous affirme que ce n'est pas une question de monnaie qui modifiera ses sentiments à l'égard de la République et de ses représentants héréroclites.

Les imprimeurs et gérants successifs seront Alfred Perré dès la création le 15 novembre 1887 puis Veuve Alfred Perré (27 sept. 1892-20 mars 1894), Edmond Pouchin (27 mars 1894-13 déc.1910), Albert Jourdain (20 déc. 1910-22 juil. 1919) et enfin Lucien Lemoine.

En 1923, ses dépositaires sont à Duclair la Librairie Pruvost, place du marché, Dubosc, commerçant rue des Moulins, George, commerçant sur le quai. A Berville, chez Béard, à Jumièges chez Constant Glatigny, à Boscherville chez Lelièvre, au Trait chez Leurent.

Durant 25 ans, les journaux du groupe reçurent la collaboration de Léon Pruvost, libraire à Duclair, photographe et éditeur de cartes postales. Celui-ci décéda en juillet 1923 à 52 ans, laissant un fils, Raymond.

En 1940, le Journal de Duclair ne compte qu'un feuillet. Victor Bettencourt, maire de Saint-Maurice d'Etelan, conseiller général, signe l'éditorial du 27 février : "La tactique d'Hitler, détruire l'ennemi par l'intérieur". Comme Le Pilote, le Journal de Duclair cesse de paraître en juin 40 avec le bombardement de l'imprimerie Lemoine.

Dans les années 1980, la collection était consultable aux archives de la presse, près du château de Versailles. En 2007, elle était alors conservée à la Bibliothèque nationale de France et n'était plus communicable en raison de son état de conservation. Aujourd'hui, elle est toujours répertoriée à la BNF, Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin, sous la cote JO- 85865. Elle s'arrête au n°22 de 1940, ce qui correspond au mardi 26 mai. Mais, en 2014, sa consultation nécessitait une autorisation spéciale. Nous demandons sa numérisation !

L'Echo de Pavilly et de Barentin. organe des intérêts du canton et des environs : politique, commercial et agricole : paraissant tous les jeudis. 1re année, n° 1 (12 juil. 1894)-5e année, n° 43 (27 oct. 1898).

Le

Journal du Trait naît le 4 janvier 1923. L'année

de son lancement, le journal est disponible chez Leurent au

Trait, Pruvost à Duclair, Lenoir, place de l'Orme

à

Caudebec, Lannel à La Mailleraye, Houbert à

Saint-Wandrille, le débit Lenormand à

Sainte-Marguerite

et au café de la Gare tenu par M. Tételin,

à Yainville.

Le

Journal du Trait naît le 4 janvier 1923. L'année

de son lancement, le journal est disponible chez Leurent au

Trait, Pruvost à Duclair, Lenoir, place de l'Orme

à

Caudebec, Lannel à La Mailleraye, Houbert à

Saint-Wandrille, le débit Lenormand à

Sainte-Marguerite

et au café de la Gare tenu par M. Tételin,

à Yainville. En 1882, le jeune Achille était demi-boursier au lycée Saint-Louis, de Paris. Le préfet lui octroya une bourse de trousseau à la demande de son père, devenu receveur des Postes dans la capitale. En 1892, il obtient un certificat de capacité à la sortie de l'école des hautes études commerciales.

En 1892, employé de banque, il passe au conseil de révision. C'est un blond aux yeux bleus mesurant 1,82 m. Belle taille. En novembre 93, on l'appelle au 1er régiment de Zouaves. Il passe un an plus tard à 19e section de commis ouvriers. Durant ses trois ans de service en Algérie, il aura atteint le grade de sergent-fourrier.

Demeurant toujours à Paris chez ses parents, avenue Niel, il est chargé du portefeuille de la Banque Transatlantique quand, le 3 juillet 1900, il épouse Angèle Dupuich à Neuville-lès-Dieppe où est née la mariée d'un père aubergiste. C'est une petite-cousine. La famille Dupuich est originaire d'Haravesnes, dans le Pas-de-Calais, où le grand-père d'Achille était médecin et maire de sa commune. Une branche est donc allée essaimer en Bretagne, l'autre en Normandie. Quand Achille se marie, on note un cousin Dupuich clerc de notaire à Tourcoing. Le couple s'intalle 88, rue Langier à Paris.

Quelques mois après ses épousailles, Dupuich est réformé pour une hernie inguinale volumineuse. Ce qui lui vaut d'échapper à la mobilisation d'août 14. Mais on le réintègre au service armé le 31 mars 1915. Le sergent-fourrier de réserve quitte son domicile du 25 de la rue Traversière pour mener campagne dans l'Infanterie. Là, il obtient le grade de sous-lieutenant le 25 octobre 1917 alors qu'il porte l'uniforme du 27e territorial d'infanterie. Il est démobilisé le 2 mars 1919 et regagne la rue Traversière.

Mais,

en 1921, on le retrouve au Trait. Achille Dupuich succède

à Louis Mangin dans le fauteuil de directeur de la

Société de

l'immobilière, filiale

des chantiers fondée deux ans plus tôt pour mener

les

acquisitions foncières et la construction de logements.

Dès 1922, Dupuich fait son entrée à la

Société industrielle de Rouen. Il y retrouvera

notamment

Henri Lambert, le directeur de la centrale électrique

d'Yainville, une usine avec laquelle Le Trait a des rapports cahotiques.

Mais,

en 1921, on le retrouve au Trait. Achille Dupuich succède

à Louis Mangin dans le fauteuil de directeur de la

Société de

l'immobilière, filiale

des chantiers fondée deux ans plus tôt pour mener

les

acquisitions foncières et la construction de logements.

Dès 1922, Dupuich fait son entrée à la

Société industrielle de Rouen. Il y retrouvera

notamment

Henri Lambert, le directeur de la centrale électrique

d'Yainville, une usine avec laquelle Le Trait a des rapports cahotiques.En 1926, le couple Dupuich habite aux Candos et sous leur toit vit avec eux Victorine Golfier, veuve Dupuich et mère d'Achille, Fernande Goubert, une nièce native de Dieppe. Et tout ce monde à une domestique en la personne de Georgette David, originaire de Mont-Saint-Aignan.

Le journal paraît le jeudi. A sa création, ses bureaux sont chez Lemoine, 7, place du Marché, à Caudebec mais se déplacent après un an et demi d'existence rue Denis-Papin, le 26 juin 1924. Le local a son téléphone : le 13. A cette date, Lemoine reste encore gérant et propriétaire. Il le confirme dans une grande publicité.

Mais le 3 juillet, changement de décor ! Lemoine ne se dit plus que propriétaire du Pilote eet du journal de Duclair sur unz publicité. Dupuich, quant à lui, s'affiche comme directeur-gérant du Journal du Trait en publiant un bulletin d'abonnement et les points de vente.

Le

changement de main du 3 juillet 1924

Cliquez sur les images pour agrandir |

|

Contrairement au Journal

de Duclair et au Pilote

qui, avec un même directeur, Lemoine, ont des articles

communs, le Journal du

Trait aura son propre contenu. Seuls des ornements

typographiques rappellent la marque de fabrique à Caudebec.

Contrairement au Journal

de Duclair et au Pilote

qui, avec un même directeur, Lemoine, ont des articles

communs, le Journal du

Trait aura son propre contenu. Seuls des ornements

typographiques rappellent la marque de fabrique à Caudebec.L'hebdomadaire servira à Dupuich de propagande pour tenter de conquérir la mairie. Il lui faudra attendre la mort du maire en place, Octave Pestel, en 1932, pour satisfaire enfin ses ambitions. Il a alors 60 ans...

En 1934, Dupuich enterre sa mère. En août 1937, il est trésorier de la Fédération des directeur de journaux non quotidiens de Normandie. C'est alors qu'il a la douleur de perdre sa femme, Angèle, emportée par la maladie à 55 ans.

La guerre met un terme au groupe Lemoine. Dès le 9 septembre 1939, Le Pilote ne compte plus que deux pages. Le lundi 10 juin 1940, l'imprimerie est bombardée. Elle ne se relèvera pas. Exit Le Journal de Duclair, exit Le Pilote paru trois jours plus tôt. Ce sera son dernier numéro.

Le Journal du Trait, lui, est paru le mardi 6 juin 40. Le voilà privé d'imprimerie. Les bureaux du journal, eux, sont depuis belle lurette situés rue Denis-Papin. Obstiné, Dupuich se tourne alors vers l'Abeille cauchoise, à Yvetot.

Dupuich siègera encore au conseil après la Libération. A son crédit : sa campagne contre l'Allemagne durant la Grande guerre et son grade de sous-lieutenant. Il décède le 6 juillet 1956 au Trait où une rue porte aujourd'hui son nom.

| — Le Pilote,