On l'appelait Mme Eric. Une personnalité. Durant des décennies, Désirée Rebut, veuve Lepel-Cointet, fut l'âme de l'abbaye de Jumièges. Sa biographie...

Désirée Adèle Mathilde Rebut est née à Paris le 3 mars 1838, sous Louis-Philippe. Négociant, son père, prénommé François Jean Jude, portait le titre de chevalier. Quant à sa mère, Joséphine Geneviève Clémence Lefébure, elle était propriétaire et issue, elle aussi, de la petite bourgeoisie d'affaires.

On connaît aussi les grands parents de Mme Eric : Pierre Rebut, un commerçant, et Adélaïde Meunier. Joseph Lefébure et Élisabeth Auger qui avaient acheté, à Paris, l'ancien logis seigneurial des Mascranis, rue Charlot.

Mais lorsque l'on remonte encore plus haut dans son arbre généalogique, on trouve un cultivateur du côté de Saint-André d'Hébertot, un journalier à Auger-Saint-Vincent, dans la Somme. Côté maternel, on croise des marchands de l'Eure enrichis à Paris. Bref, des origines modestes.

Que sait-on des jeunes années de Désirée. Sinon qu'elle a une sœur de dix ans son aînée, Marie-Laure. Celle-ci se marie, en mai 1846, à Saint-Albin Billion du Rousset. Natif de Valence, fils d'un contrôleur de la navigation du Rhône, il vient tout juste d'obtenir sa particule et s'appelait encore Durousset, deux mois avant son mariage... Il exerce alors la profession de clerc de notaire à Paris mais reprend très vite la suite de son employeur, Me Frottin. Billion, nous le reverrons bientôt à Jumièges.

Mariée jeune...

| Désirée a 18 ans lorsqu'elle

épouse Eric

Lepel-Cointet, agent de change. Le mariage a lieu à Paris le

22

décembre 1856. L'abbaye de Jumièges est depuis trois ans seulement propriété du père de l'époux, Aimé-Honoré, grande figure de la bourse et collectionneur éclairé. Dès 1852, son fils Helmuth était venu photographier les ruines. Peut-être la première prise de vue à Jumièges. De son mariage avec Eric, Désirée a un garçon dès l'année suivante que l'on prénomme Max. Toujours en 1852, en abattant un chêne, un bûcheron découvre des pièces romaines dans la forêt. Le curé en offre quelques-unes à M. Lepel-Cointet. En 1860, a 64 ans, Aimé Lepel-Cointet est nommé maire de Jumièges. Il succédait à Achille Poullain-Grandchamp, l'oncle de Maurice Leblanc. Il le restera plus de dix ans. |

L'œuvre de son beau-père  A Jumièges, Aimé-Honoré Lepel-Cointet va confier à l'architecte Barthélémy l'agrandissement du logis ou est percée la porte d'entrée. Il débarrassera les ruines des broussailles qui les cachaient et les minaient. De 1855 à 1860, il va découvrir les parties de l'église Saint-Pierre appartenant au Xe siècle, dégager le pied de la tour nord du porche du côté du village, instituer le musée lapidaire sous une des voûtes de l'entrée, et réunir, dans une des salles de son logis, tout ce que M. Casimir Caumont avait déjà conservé et ce que les fouilles lui permettront de recueillir : crosses de bronze doré ou de plomb, ferronnerie, débris de vêtements sacerdotaux et de dalles tumulaires en terre vernissée et à inscriptions etc. Il dégagera aussi le cimetière des moines que surmontait une colonne provenant du tombeau de Simon Dubos et placée là vers 1810 par le curé de Jumièges.  |

Désirée, perd en revanche son père l'année suivante. Il meurt, à 64 ans, au 5, rue des Ponchettes, à Nice. La même année, à Boulogne-Billancourt. Mme Eric accouche d'une première fille : Marianne.

Vers cette époque, les bouillant polémiste catholique Louis Veuillot fut reçu à la table des Lepel-Cointet. Voici un passage de la vie de Julien Loth: Dans une des excursions qu'il fit aux environs de Rouen, Louis Veuillot visita les célèbres ruines de l'abbaye de Jumièges. Prévenue de l'arrivée de l'illustre écrivain, la famille Lepel-Cointet, propriétaire de cette abbaye, avait invité Louis Veuillot à leur table où se trouvaient réunis, entre autres convives, l'abbé Loth, M. Arthur Loth et le célèbre abbé Cochet. Louis Veuillot eut, bien entendu, les honneurs de la table et fut l'objet des plus délicates attentions de la part de ses hôtes qui le reçurent d'une façon princière. Il le reconnut d'ailleurs en se montrant, comme il savait le faire, aimable et courtois. Le Louis Veuillot intime était tout différent du polémiste, et sa voix savait prendre parfois des accents d'une douceur infinie. Bref, il charma ses hôtes comme lui-même fut charmé de cette réception.

La visite des ruines de l'admirable abbaye de Jumièges, en compagnie de l'abbé Cochet, le savant archéologue normand, enchanta Louis Veuillot. Il ne fut pas peu surpris de la vaste érudition de l'historien et nous savons qu'il en fut même un peu gêné. C'est que les hommes supérieurs voudraient l'être en tout ! Avouons franchement que la science historique de l'abbé Cochet était déconcertante.

Veuillot, lui-même, écrira à propos de Lepel-Cointet : " Le maire est un vieux de Louis-Philippe qui garde les ruines de Jumièges très honorablement. Il m’a reçu avec une charmante courtoisie et, en cela, il a marché sur son cœur, car il est voltérien comme la gale. Il m’a donné à manger et il est doué d’un cidre et d’un jambon dignes de mémoire… »

Vers 1861, l'abbé Houlière, curé d'Yainville, dédie une ode de remerciement à Madame Lepel-Cointet qui lui a fait livrer un remède contre le mal de dent.

Et voilà qu'une opportunité se présente chez les Lepel-Cointet. Le 27 mars 1865, la propriétaire du palais abbatial, Rose Heurtault, veuve Berthélémy Lefebvre, décède. Aussitôt, Helmuth, le fils aîné des Lepel-Cointet, le rachète à ses héritiers.

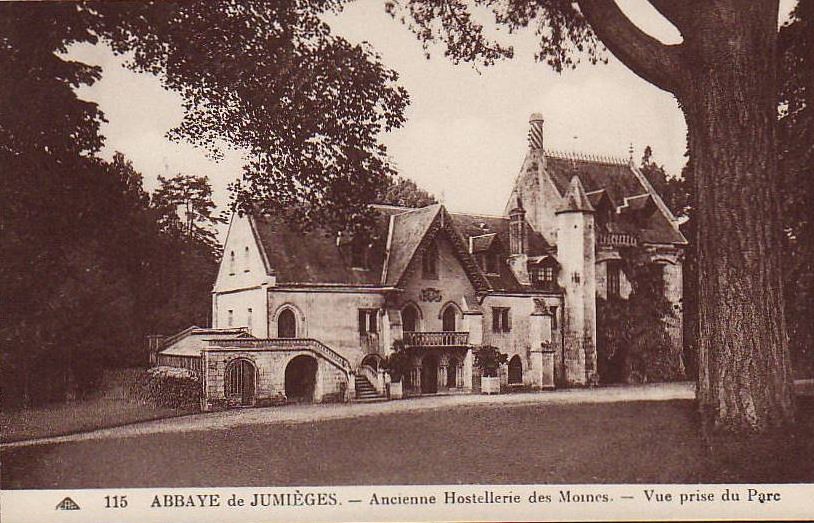

Mais la famille Lepel-Cointet vit dans les bâtiments situés à l'entrée de l'abbaye et composés de deux corps distincts. A droite, la porterie, à gauche, l'hôtellerie. Elle va de la tour d'angle jusqu'à la serre d'hiver et sert de logis. Le premier étage a été remanié vers 1860 par l'architecte Barthélémy. Un vaste salon abrite la collection des objets trouvés par Caumont et tous ceux que Lepel-Cointet récupère sur place et dans les environs. Dès 1853, Lepel-Cointet a mis au jour des sculptures enterrées, des sépultures...

Les images du bonheur...

Toujours en 1865, à Paris, Désirée fait réaliser une série de photos d'elle et de ses enfants chez Levitsky, 22, rue de Choiseul. Le 28 décembre, elle accouche de sa seconde fille, Madeleine.

Veuve a 28 ans

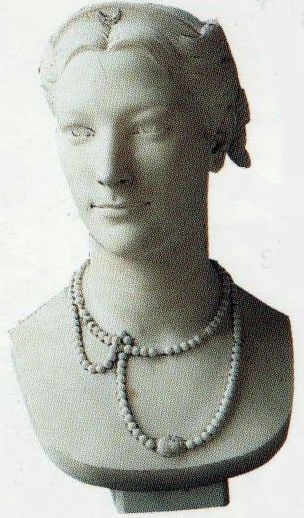

Dix ans après son mariage, en 1866, Désirée se retrouve soudain veuve. Jeune veuve. Et jolie. A 28 ans, va-t-elle traverser la vie sans ne plus jamais goûter aux plaisirs charnels ? Elle demeure avec ses deux filles dans le VIIIe arrondissement de Paris. Avec ses deux filles car son fils Max est mort lui aussi. Au Père Lachaise, Adèle fait sculpter par Guimery le buste de son mari et de son petit garçon. De son époux, mort le 14 mars 1866, il lui restera à jamais ce surnom : Mme Eric. Désirée ne refera pas sa vie. Elle se rapproche au contraire de sa belle-famille. Le 1er décembre 1866, elle rachète le palais abbatial de Jumièges à son beau-frère Helmuth. Elle partagera ses jours entre la Normandie et Paris où l'hiver la voit dans les soirées mondaines.

La venue de George Sand

De Nohant, le 10 septembre 1867, George Sand écrit à Flaubert : "Je serai définitivement le 16 à Paris; le 17 à une heure, je pars pour Rouen et Jumièges, où m'attend, chez M. Lepel-Cointet, propriétaire, mon amie madame Lebarbier de Tinan. J'y resterai le 18 pour revenir à Paris le 19. Passerai-je si près de toi sans t'embrasser? (...) J'ai pour compagnon de voyage une charmante jeune femme de lettres, Juliette Lamber. Si tu étais joli, joli, tu viendrais te promener à Jumièges..."

Le 17 septembre elle écrit à sa belle-fille Lina.

« C'est d'un manoir et d'une chambre fantastiques que je vous écris. L'habitation est un reste de l'ancienne abbaye que l'on a fait restaurer à la mode de l'époque, tout Moyen âge touchant à la Renaissance, et où l'on a adroitement, et sans que ça paraisse, toutes les aises de la vie moderne. J'ai mon lit dans une ogive, un plafond en voûte quadrangulaire à étoiles d'argent, pour commode une belle crédence etc. Les salons sont des salles du musée de Cluny. Du feu dans les cheminées monumentales, des curiosités partout, des escaliers à rampes sculptées, des fenêtres à vitraux de couleurs, tout cela d'un grand goût et d'une propreté reluisante. Les hôtes sont charmants, le pays adorable tout le temps du voyage. Ça enfonce les pays chauds. Quelle fraîcheur, quelle végétation, la vallée de Barentin est un nid de verdure. Je vous regrette beaucoup, mes enfants. J'aurais voulu voir cela avec vous. Je me porte bien, je n'ai encore vu les ruines qu'au clair de la lune. C'est énorme et c'est un parc avec des arbres superbes, des guirlandes de végétation, des allées sablées allant dans tous les recoins. Enfin, ça vaut le voyage qui est court et agréable. Nous avons eu une heure d'attente à Rouen. J'ai eu le temps de mener Juliette Lambert dans trois églises. Je fais les honneurs de Rouen. Je n'ai pas entendu parler de Flaubert. M. Cointet lui a envoyé ce soir un télégramme pour le faire venir. La dite Juliette est charmante, elle a une fillette de treize ans qui est délicieuse et joliment bien élevée. Vous les aimerez, j'en suis sûre, quand vous les connaîtrez. Je reste ici demain, jeudi soir je serai à Paris…" »

En 1870, Sand publie Le beau Laurence. Extrait :

Vous connaissez sans doute Jumièges. Si vous ne le connaissez pas, figurez-vous l'église de Saint-Sulpice ruinée, éventrée, au milieu d'un joli jardin anglais, dont les allées sablées circulent à travers de beaux gazons sous des arcades à jour tapissées de lierre et enguirlandées de plantes folles. Les deux tours monumentales de l'église dressent leurs squelettes blancs comme de vieux os sur le beau ciel normand, si riche de couleur quand le soleil perce ses brumes. Des volées d'oiseaux de proie jettent de grands cris rauques en voletant sans cesse autour de ces donjons À jour, dont la dentelle protège leurs nids. Au bas des grandes murailles de la nef découverte croissent des arbres magnifiques et des buissons pleins de grâce. Dans un reste des anciens bâtiments de service, le propriétaire actuel, homme de science et de goût, s'est arrangé une demeure encore très-vaste et décorée dans le meilleur style. Des débris retrouvés dans les ruines, il a fait un musée intéressant. C'est une habitation à la fois sévère, confortable et charmante, en face d'un splendide décor que vivifie et parfume une admirable végétation, bien dirigée dans sa pittoresque ordonnance.

Voilà la guerre de 70. George Sand écrit à propos des Prussiens : « Ont-ils ravagé l'intéressante demeure et le musée de nos amis Cointet ? Les barbares respecteront-ils les ruines historiques ? » Pendant le siège de Paris, six lits d'hôpitaux sont ouverts chez les Lepel-Cointet, au n° 25 de la rue de la Ville-l'Evêque. C'est vers cette époque que Mme Eric crée une école privée sur son domaine et accueille des religieuses de Torfou.

La mort du patriarche

Début

1871, Lepel-Cointet est convoqué par le maire de

Jumièges

au sujet des réquisitions prussiennes. En

juin 1872, le patriarche de la famille,

Aimé-Honoré

Lepel-Cointet, décède à

Jumièges.

Propriétaire de l'abbaye, il avait

cédé depuis peu

son écharpe de maire à un Jumiégois

d'origine

italienne. Rédigé quatre ans plus tôt,

son

testament est clair : « Je

n’ose émettre le vœu que ma

propriété

de Jumièges que j’ai eu tant de plaisir

à restaurer

et à embellir puisse rester dans ma famille parce que je

sais

combien ces sortes de désirs sont illusoires mais je

n’en

prie pas moins ma chère Esther de faire son possible pour

arriver à ce but. Car Jumièges est un

trésor pour

qui cherche le repos et sait vivre dans le

passé. »

Début

1871, Lepel-Cointet est convoqué par le maire de

Jumièges

au sujet des réquisitions prussiennes. En

juin 1872, le patriarche de la famille,

Aimé-Honoré

Lepel-Cointet, décède à

Jumièges.

Propriétaire de l'abbaye, il avait

cédé depuis peu

son écharpe de maire à un Jumiégois

d'origine

italienne. Rédigé quatre ans plus tôt,

son

testament est clair : « Je

n’ose émettre le vœu que ma

propriété

de Jumièges que j’ai eu tant de plaisir

à restaurer

et à embellir puisse rester dans ma famille parce que je

sais

combien ces sortes de désirs sont illusoires mais je

n’en

prie pas moins ma chère Esther de faire son possible pour

arriver à ce but. Car Jumièges est un

trésor pour

qui cherche le repos et sait vivre dans le

passé. » Aimé-Honoré Lepel-Cointet a plusieurs héritiers. Il a eu en effet trois enfants, Helmuth, feu Eric et Marie-Isaure, épouse de Jacques-Émile Dupasseur. Dès lors, Esther Lettu, sa veuve, va racheter l'abbaye à l'ensemble de la succession.

Mme Eric, en compagnie de sa belle-mère, va gérer le domaine. Elle a alors 34 ans. Les deux femmes continueront l'œuvre du défunt en faisant construire une nouvelle entrée par laquelle le public, parfois bien nombreux, est admis à visiter les ruines.

Le fils Dupasseur, Jacques-Henri, acheta aux Lesain de Yainville le

manoir de l'église qu'il loua à Émile

Carpentier.

Dupasseur étant mort, sa veuve, née Hantier, se

remaria

avec le peintre Maurice Ray et revendit le domaine en ne

gardant

que La Broche. C'est là que Martin du Gard vint

écrire sa

thèse.

Le fils Dupasseur, Jacques-Henri, acheta aux Lesain de Yainville le

manoir de l'église qu'il loua à Émile

Carpentier.

Dupasseur étant mort, sa veuve, née Hantier, se

remaria

avec le peintre Maurice Ray et revendit le domaine en ne

gardant

que La Broche. C'est là que Martin du Gard vint

écrire sa

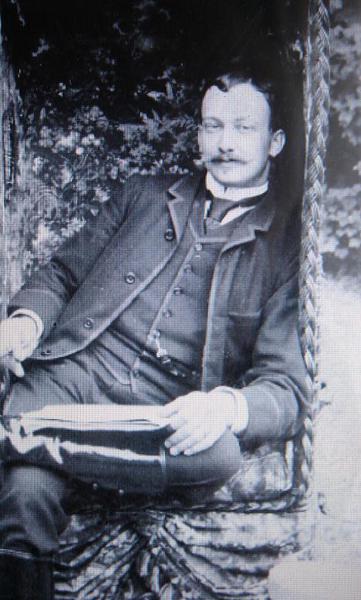

thèse.Photo : Jacques-Émile Dupasseur,

époux de Marie-Isore Lepel-Cointet.

Le 27 juin 1873, un legs de feu Lepel-Cointet va au musée de l'Artillerie. 25 objets de sa collection consistant en armes de luxe et de parade et divers accessoires. Il est complété par sa veuve, en 1874, qui fait don de décorations, certaines datant de Napoléon, ayant figuré lors d'une exposition en 1867.

Des prétentions féodales

Le 28 mai 1875, le curé de Jumièges, l'abbé Trouplin, dénonce à l'autorité diocésaine l'attitude de la famille Lepel-Cointet. Les filles de Mme Eric ont alors 10 et 6 ans.

Monsieur le Vicaire général, Permettez-moi tandis que je tiens l'affaire des usages, de vous entretenir quelques instants de coutumes concernant les personnes qui habitent à l'abbaye de Jumièges.

Ces dames ont fait présent d'une bannière de la Ste-Vierge à la confrérie des jeunes filles. Aussitôt, profitant de la bonté de Monsieur le curé, on a introduit l'usage d'aller chercher deux jeunes enfants de Mme Cointet jeune. Toute la confrérie des jeunes filles, bannière en tête, se rend à l'abbatiale et escorte les deux enfants jusqu'à l'église.

Au jour de l'Assomption, les jeunes filles, bannière en tête, vont porter une couronne au château. Il paraît que le Suisse doit conduire ces dames jusqu'à leur chapelle où force saluts sont donnés.

Il faut quelques fois recommencer cette procession à plusieurs reprises quand ces dames n'arrivent pas ensemble.

La distribution du pain bénit commence également par cette chapelle.

Chose presque incroyable, Monsieur le Vicaire général, Madame Lepel-Cointet mère n'a pas craint de me demander permission de venir faire passer un examen de catéchisme aux enfants de la première communion. J'ai dû esquiver aussi poliment que possible l'honneur que cette dame prétendait me faire.

Les souvenirs d'Arsène Lupin

| En 1876, Mme Eric perd sa mère,

décédée

à Paris. Elle conservait son pied à terre

à Paris,

21 rue de la Ville-L'évêque, dans le 8e

arrondissement. En ces

années-là, le jeune Maurice Leblanc vient passer

ses vacances chez son

oncle, Achille Poullain, dit Grandchamp, face à l'abbaye.

Pour Leblanc,

l'image des ruines s'accompagne du souvenir fidèle

des personnes qui les habitaient. "L'ancêtre d'abord, Madame Lepel Cointet, qui prenait à mes yeux d'enfant figure de haute et puissante dame. Et sa belle-fille, qu'on appelait Madame Eric, laquelle habitait la magnifique abbatiale dont la majesté m'intimidait." Éleveuse de chevaux Mme

Eric s'essaye aussi aux courses hippiques. En avril 1876, elle obtient un

1er prix dans un concours de chevaux montés. Il s'agit d'une

médaille de vermeil et 200 fr. pour une jument bai

brun nommée Lise et portant le n° 469.

|

Un précieux manuscrit La famille Lepel-Cointet gardait un précieux manuscrit. C'est la chronique de l'abbaye écrite par un bénédictin. Dans sa séance du 5 février 1872, l'abbé Cochet annonce à la Société des Antiquaires que M. Lepel-Cointet met à disposition de la Société, pour en faire la publication, le manuscrit de Jumièges. Le Conseil charge alors Cochet de transmettre ses remerciements à Lepel-Cointet. Le 8 avril de la même année, l'abbé Cochet est chargé de copier le manuscrit et d'en assurer la publication. Hélas, le savant va mourir de même que le propriétaire des ruines. La Société devra donc renégocier avec la veuve Lepel-Cointet.... Dans sa séance du 3 juillet 1876, le conseil prend connaissance d'une lettre de M. Bicheray, ancien notaire, membre de la Société : Mme Lepel-Cointet est toute disposée à laisser prendre copie du. manuscrit, à condition que cette transcription soit faite sur place. Le Conseil, occupé alors d'autres publications, accepte l'offre, mais retarde son exécution. |

En 1879, Monjoyeux, dans les colonnes du Gaulois, brosse le portrait des figures de la bourse : celle d'Helmuth. "Une tête remarquable entre mille, M. Lepel-Cointet six pieds cinq pouces, terminés par un crâne luisant et nu comme une boule d'ivoire grande barbe noire, horriblement noire, a l'air du bourreau de Charles I"' « Le billot est-il ferme ? Oui, sire. » II me semble le voir. Eh bien pas du tout, c'est un gracieux et charmant homme, dont les distractions ne ressemblent en rien, oh ! mais en rien, à celles d'un raccourcisseur de rois. Tout à la joie et à sa collection de livres et d'estampes... curieux."

Noble mariage

Le 28 juillet 1880, à Jumièges, Mme Eric marie sa fille Marianne, 19 ans, au baron Olivier Saillard de Boisbertre, 27 ans, demeurant au château d'Audrieu, dans le Calvados. Son père est trésorier-payeur de la Haute-Loire. Le futur époux avait alors proposé un cadeau au curé de Jumièges, l'abbé Houlière, en délicatesse avec la municipalité. Soit une pendule avec garniture de cheminée, soit du mobilier de salon, soit un ornement complet, soit un calice. Houlière avait opté pour le calice. "Il me répéta plusieurs fois que c'était bien à moi qu'il le donnait et non à la fabrique." Or Augustin Lafosse, à la fois conseiller municipal et secrétaire de la fabrique se rendit chez Mme Éric Lepel-Cointet, la mère de la mariée, pour lui demander si elle n'avait pas donné un calice à l'église, ajoutant que le curé, muté depuis à Graville, l'avait enlevé. "Mme Éric, froissée qu'on osât ainsi me soupçonner, fort assez froide, répondit d'abord que ce n'était pas elle, mais son gendre qui avait donné ce calice, et elle savait positivement qu'il avait été offert à l'abbé Houlière et non à la fabrique. Premier désappointement de n'avoir pu me prendre... »

A la

cérémonie civile, présidée

par Jérémie

Philippe, l'adjoint au maire, les

témoins du marié furent un oncle paternel

demeurant

à Lyon et un vieux cousin, le baron de Fontette, du

château de Monts dans le Calvados. La mariée eut

pour

témoins ses oncles Helmuth et Billion du Rousset (photo

ci-contre).

Ce dernier, marié à la sœur de Mme

Eric, s'est

porté acquéreur, en 1859, d'une maison de

plaisance

située à Montléger, dans la

Drôme,

c'est le domaine de Lorient, du nom d'un capitaine qui habita

cette maison dans les années 1570. Billion et son

épouse

y ont entrepris de grand travaux. Sur trois niveaux, le

château

comporte 22 pièces, un grand parc très

arboré, un

cours d'eau alimentant une pièce d'eau, plusieurs

bâtiments d'exploitation et environ 35 ha de terres

labourables

et de bois.

A la

cérémonie civile, présidée

par Jérémie

Philippe, l'adjoint au maire, les

témoins du marié furent un oncle paternel

demeurant

à Lyon et un vieux cousin, le baron de Fontette, du

château de Monts dans le Calvados. La mariée eut

pour

témoins ses oncles Helmuth et Billion du Rousset (photo

ci-contre).

Ce dernier, marié à la sœur de Mme

Eric, s'est

porté acquéreur, en 1859, d'une maison de

plaisance

située à Montléger, dans la

Drôme,

c'est le domaine de Lorient, du nom d'un capitaine qui habita

cette maison dans les années 1570. Billion et son

épouse

y ont entrepris de grand travaux. Sur trois niveaux, le

château

comporte 22 pièces, un grand parc très

arboré, un

cours d'eau alimentant une pièce d'eau, plusieurs

bâtiments d'exploitation et environ 35 ha de terres

labourables

et de bois.Deux deuils rapprochés

Le 10 juin 1881 a lieu une vente d'objets ayant appartenu à Helmuth Lepel-Cointet mort en début d'année, laissant une fortune de 1.800.000 F. On voit apparaître l'un des succès du Salon de 1873, le Polichinelle, de Vollon, un Courbet, La Remise des chevreuils, vendu 35.000F Un record. Veuf de Marie Cadet de Chambine, Helmuth est le seul à avoir deux héritiers mâles, Marc et Louis et tous les Lepel-Cointet d'aujourd'hui descendent de lui.

Un malheur ne venant jamais seul, Mme Eric perd sa sœur, épouse Billion du Rousset, le 17 juillet 1881. Elle avait 53 ans et décédée au 14 de la rue Jacob, à Paris, laissant trois filles bien mariées. L'une avec un Commandeur de la Légion d'Honneur, Albert Dessalle, l'autre avec l'architecte Edmond Louvet, la dernière enfin avec Raymond Durand, le fondateur de la Compagnie des Eaux et Gaz de Tunis.

Le premier guide

Toujours en 1881, André Lepel-Cointet dédicace un exemplaire de "L'abbaye royale de Jumièges", publié chez Amaury-Roitel, à Vernon : "A ma chère bonne Maman, souvenir sur ses belles ruines". C'est, à ma connaissance, le premier guide qui fut vendu à la porterie de l'abbaye. A cette époque, la littérature touristique considère toujours Mme Lepel-Cointet mère comme la propriétaire de Jumièges :Les ruines de l'abbaye sont conservées par Mme veuve Lepel-Cointet, dont le mari fut un antiquaire distingué. On peut les visiter en sonnant à une petite porte à g. de la grande grille d'entrée. La concierge (rémunération) accompagne les visiteurs...

1883 : Le cabinet archéologique de Mme Lepel-Cointet, propriétaire actuelle de l'abbaye de Jumièges, possède les objets suivants : six crosses d'abbés du XIe au XIIIe siècle, trois en plomb ou plutôt en étain, trois en cuivre doré quatre bouterolles, dont une en plomb, deux en fer et l'autre en cuivre. Une des crosses de plomb passe pour avoir appartenu à Thierry, abbé de 1014 à 1028. On voit aussi un calice d'étain ou de plomb.

On conserve aussi sous verre la mèche des cheveux d'Agnès Sorel offerte à Casimir Caumont en 1829.

Le 11 août 1883, des excursionnistes de la Société française pour l'avancement des Sciences fulminent contre Mme Lepel-Cointet : La visite des ruines de l'abbaye était le motif de cette partie de l'excursion, et le comité local avait demandé l'autorisation de pénétrer dans le parc où elles se trouvent à la propriétaire, Mme Lepel-Cointet, qui l'avait accordée. Comment se fait-il que l'on parut étonné de notre arrivée? Mme Lepel- Cointet, absente, n'avait-elle pas donné des indications suffisantes? »

Le 24 avril 1884, à Paris, Mme Eric marie sa fille, Madeleine, au comte Paul de Bonvouloir. Il connaîtra un destin tragique.

La vie mondaine

Le Gil Blas du 21 mai 1888 : Le Tout-Paris élégant et mondain était hier soir au bal costumé donné par M. Cernuschi. Dès dix heures, la foule des invités envahissait les salons de l'avenue Vélasquez, admirant des splendeurs et des trésors artistiques dont la réputation est universelle.

Dans la grande salle du Bouddha, l'orchestre de Waldteufel et l'admirable collection de bronzes japonais entremêlés de fleurs.

Beaucoup de costumes : Mmes Beignière en Marie-Antoinette, Vaudoyer en reine de Ruy-Blas, Lepel-Cointet en sultane, M, et Mme Camescasse, Mlle Caraby en Louis XVI, M. et Mme Caraby, MM. Lehideux en Henri III, Brulatour, Courtois superbe en radjah, Charcot en guerrier zoulou; mesdames Faure, du Jarric en très beau costume chinois fond or et éventail sur la tête, Mme Charcoten costume moyen âge, Mlle Charcot en Grecque, Van Zandt en Mignon. MM. Tirard, Liouville, Cléry, Kaempfen, baron de Soubeyran, M. Daubrée, de l'Institut, Mme de Rute et Mlle Roma Ratazzi, en ravissant costume Louis XV, marquis de Villeneuve, M. et Mme Jules Ferry, M. Antonin Proust, André Gresse, Détroyat, Dugué de la Fauconnerie, Flourens, comte Camondo. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les invités arrivent encore en foule.

Le 8 septembre 1890, Gadeau de Kerville est reçu par Mme Eric qui lui permet de photographier son cèdre du Liban, près du palais abbatial, vieux de 130 ans.

La disparition de Marc

Nouveau deuil

dans la famille. Marc, le fils d'Helmuth, succombe à une

rupture

d'anévrisme. La

Presse du 8 février 1891 :

Nouveau deuil

dans la famille. Marc, le fils d'Helmuth, succombe à une

rupture

d'anévrisme. La

Presse du 8 février 1891 : "La Bourse a été hier, douloureusement impressionnée par la mort subite de M. Marc Lepel-Cointet, agent de change. M. Lepel-Cointet avait failli, il y a quelques jours, être victime d'un accident de voiture. Avant-hier soir, il était encore au théâtre, gai et bien portant. Hier matin, il resta au.lit en se plaignant d'un violent mal de tête. A trois heures de l'après-midi, il succombait subitement aux suites d'une congestion cérébrale. ''M. Lepel-Cointet n'était âgé que de trente-sept ans. Il avait succédé, en 1881, c'est-à-dire à vingt-sept ans, à son père dans la direction d'une des charges les plus importantes de Paris. On se rappelle le rôle considérable joué par son père, en 1870 d'abord, lors de l'emprunt Morgan, pour lequel il tut envoyé à Londres; puis au moment du krach. M. Marc Lepel-Cointet était fort aimé, autant pour son activité que pour son caractère aimable et bienveillant. Il avait son frère comme associé dans sa charge."

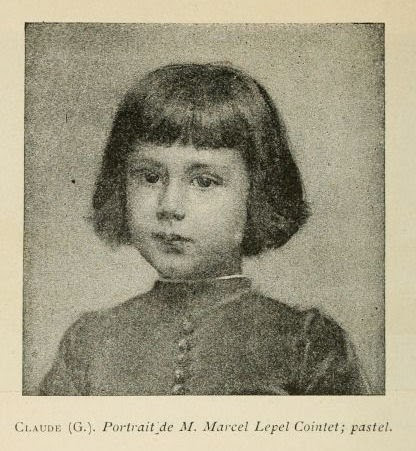

Marc avait trois enfants : Marcel (dessin ci-contre), Louis et Marie.

Le ciel sur la tête

En mars 1893, à la galerie Georges-Petit, une œuvre intitulée L'empereur est présentée dans le cadre d'une exposition Mesissonier. Elle appartient aux Lepel-Cointet.

La mort de la "reine mère"

En 1893, Alfred Darcel, dans la Normandie monumentale, signale : « Enfin continuant l'œuvre de son mari, Mme Lepel-Cointet a fait construire la nouvelle entrée par laquelle le public, parfois bien nombreux, est généreusement admis à visiter les ruines si justement célèbres. »

Le 14 août 1894, Esther Lettu décède à Jumièges à 7h et demie du matin au logis abbatial. Elle avait 84 ans. Deux de ses petits-fils viennent déclarer le décès en mairie : Louis Alfred André Lepel-Cointet, agent de change près la bourse de Paris, petit-fils de la défunte, et Lucien-Édouard Dupasseur, agent de change près la bourse du Havre. Sever Boutard, le maire, rédige l'acte de décès. Voici le compte-rendu de ses obsèques par le Journal de Duclair:

"Vendredi dernier, une nombreuse assistance composée des habitants du pays et des notabilités du canton venait, à onze heures du matin, rendre les derniers devoirs à la vénérable et vénérée propriétaire de l'abbaye de Jumièges, Madame veuve Lepel-Cointet, née Lettu.

Les habitants de Jumièges ont toujours conservé de vifs sentiments de respect et de reconnaissance, pour feu M. Lepel-Cointet, leur maire pendant la guerre. Enlevé brusquement à leurs sympagnies, il fut honoré lors de ses funérailles : la population entière lui adressa un dernier adieu en conduisant son cercueil jusque dans la plaine d'Yainville.

Après le décès de son mari, Mme Lepel-Cointet resta fidèle à l'abbaye de Jumièges : chaque année, elle venait passer la saison d'été et faire par elle-même le bien et les aumône qu'elle distribuait en tous temps.

Sous ses apparences froides et son aspect puritain, elle cachait un bon cœur. Ceux qui l'ont approchée dans l'intimité savent combien elle s'intéressait au sort des malheureux. Souvent, elle les visitait et, si quelquefois une aumône discrète était accompagnée d'un conseil un peu brusque, les bonnes gens savaient s'incliner sans murmures et remerciaient tout bas celle que, respectueusement, ils appelaient "la mère Lepel".

A l'âge de 84 ans, ayant conservé toutes les apparences de l'âge mûr, elle vient de s'éteindre dans cette propriété de Jumièges où mourut son mari. Nous croyons pouvoir affirmer que sous ce rapport, Dieu exauça ses désirs.

Par une permission spéciale, gracieusement accordée par Mgr Sourrieu, le nouvel archevêque de Rouen, en souvenir de ses relations avec feu M. de la Saile, neveu de Mme Lepel-Cointet, et ancien préfet de Châlons, le cataflaque avait été installé dans le sanctuaire.

Des fleurs à profusion et de nombreuses couronnes couvraient la bière et le catafalque entouré d'un riche luminaire.

L'office des morts fut célébré par M. l'abbé Chauvis, curé du Mesni-sous-Jumièges, assisté de MM. les abbés Lequy, curé de Jumièges et Masson, curé d'Heurteauville.

L'absoute fut donnée par M. l'abbé Houlière, ancien curé de Jumièges et de Graville-Sainte-Honorine, aumônier des Dames blanches d'Yvetot.

A l'issue de la cérémonie, le corps devant être transporté à Paris, les assistants furent admis à verser l'eau bénite sur la bière, au bas de la nef."

Le 29 novembre 1894, le journal Le XIXe siècle pose la question : A qui les célèbres ruines ? "On apprend la mise en vente du manoir et des célèbres ruines de l'abbaye de Jumièges chantées par Victor Hugo (...) Il faut espérer que les ruines de Jumièges, connues dans le monde entier, trouveront un acquéreur qui les conservera et leur gardera leur aspect."

Le 19 décembre paraît en effet une annonce. L'abbaye est mise en vente 90.000 F. Un second lot concerne la ferme du Puis-Parlant, 8.000 F. Elle procure un revenu de 600 F.

Mme Eric va alors racheter l'abbaye et la réunir au palais abbatial qu'elle possédait déjà. Elle va aussi réunir au domaine d'autres parcelles de terres en les achetant à des particuliers.

Dès 1895, Mme Eric fait entreprendre des fouilles qui débouchent sur de nouvelles découvertes ; pavages, débris de retable, crosses, fragments de sculptures, d'ornements sacerdotaux... Elle consacrera aussi des sommes considérables à la réalisation de jardins à la française.

En juin 1895, l'écrivain Pierre Louÿs vient rejoindre Jean de Tinan à Jumièges. Il y commet des écrits scatologiques. Écrivain lui aussi, Jean de Tinan est l'arrière-petit-fils d'une Lepel. Lien lointain. Mais il est cependant proche des Lepel-Cointet de Jumièges.

Visite présidentielle

Mme Eric dans le bottin de 1899.

Le 28 juin 1897, Mme Eric fournit des renseignements sur la sépulture de son mari au Père-Lachaise à la Revue de l'Art français : Dans une chapelle, au dessus du vitrail du fond, est un bas-relief en pierre : deux femmes ailées, à demi-assises, soutiennent une sorte d'écusson, d'après Villeminot. Au centre de la chapelle, le buste en bronze d'Éric Lepel-Cointet par Gumery. Il est posé sur une colonne en marbre, décorée d'une palme et d'une couronne. (26e div.)

En 1898 , Mme Eric fait partie des donateurs de l'hôpital Saint-Jacques, à Paris. En août, Jean de Tinan est encore à l'abbaye où il tombe gravement malade et rentre à Paris.

En juillet 1900 sont réalisées une série de photographies sur les ruines.

C'est à cette époque que Roger Martin du Gard entre à l'école des Chartes. Conseillé par le peintre Maurice Ray, qui habite Yainville, il va entreprendre sa thèse sur l'abbaye de Jumièges. Sa famille est amie avec les Lepel-Cointet...

Soirée huppée

Le

Gil Blas du 6 mars

1903 : Très

réussi, le bal donné hier soir par Mme Eric

Lepel-Cointet, à la galerie des

Champs-Élysées.

Parmi les

invités : M., Mme et Mlle André Lepel-Cointet, M.

et Mme

Danet, M. et Mme Roland-Gosselin, M. Martin du Gard, Mme et Mlle

Dosseur, M. Émile Deutsch de la Meurthe, comte et comtesse

de

Bonvouloir, M., Mme et Mlle Rodrigue, M., Mme et Mlle Dugué,

M.

et Mme Chabrol, comte et comtesse de Vanssay, baron et baronne de

Daboville, Mme et Mlle Hérisselle, comtesse Foy, Mme et Mlle

Fauchier-Magnan, comte et comtesse de Salverte, M. de La

Bretonnière, M. H. de Nerville, M. et Mme Rochereau de La

Sablière, M. et Mme Canet, M. Marcel Lepel-Cointet, etc.

Le

Gil Blas du 6 mars

1903 : Très

réussi, le bal donné hier soir par Mme Eric

Lepel-Cointet, à la galerie des

Champs-Élysées.

Parmi les

invités : M., Mme et Mlle André Lepel-Cointet, M.

et Mme

Danet, M. et Mme Roland-Gosselin, M. Martin du Gard, Mme et Mlle

Dosseur, M. Émile Deutsch de la Meurthe, comte et comtesse

de

Bonvouloir, M., Mme et Mlle Rodrigue, M., Mme et Mlle Dugué,

M.

et Mme Chabrol, comte et comtesse de Vanssay, baron et baronne de

Daboville, Mme et Mlle Hérisselle, comtesse Foy, Mme et Mlle

Fauchier-Magnan, comte et comtesse de Salverte, M. de La

Bretonnière, M. H. de Nerville, M. et Mme Rochereau de La

Sablière, M. et Mme Canet, M. Marcel Lepel-Cointet, etc. Le cotillon, admirablement fleuri, a été conduit avec beaucoup d'entrain par M. de Bernis et Mlle Marie-Thérèse Saillard du Boisbertre

| Du New

York Herald, septembre

1903 :

« Le baron et la baronne

Olivier Saillard du Boisbertre ont

quitté leur château d'Audrieu, dans le Calvados,

pour se

rendre à l'abbaye de Jumièges, près de

Rouen, dans

la Seine-Inférieure, chez Mme Eric Lepel-Cointet.

Mme Lepel-Cointet s'est faite la pieuse gardienne des ruines de la fameuse abbaye de Jumièges. Au rez-de-chaussée, elle a créé une sorte de musée rétrospectif où, entre autres objets précieux, on trouve la pierre tombale d'un des juges de Jeanne d'Arc, Nicolas Leroux, cinquante-neuvième abbé de Jumièges ; la table noire du tombeau d'Agnès Sorel, avec une inscription ; les deux statuettes des « Énervés », fils de Clovis II, abandonnés par leur père sur un bateau au courant de la Seine. » |

Le fils contre la mère

Le Journal, 1er novembre 1903. M. Marcel Lepel-Cointet, étudiant en médecine, se plaignait à la barre, par l'organe de Me Albert Salle, que sa maman, la veuve de l'ancien agent de change, ayant vécu sur un pied qui avait dépassé ses revenus, ait dissipé sa fortune, évaluée à 600,000 francs, en achats de châteaux, en frais somptuaires et autres dépenses. Au nom de Mme veuve Marc Lepel-Cointet, son avocat, Me René Quérenet, s'est opposé énergiquement à cette mesure, en soutenant que celle-ci ne s'imposait nullement, puisque les prodigalités reprochées étaient largement compensées par la plus-value qu'a acquise aujourd'hui le château Aurélien qu'elle possède dans les environs de Fréjus, qu'elle a littéralement transformé et qui est garni d'objets d'art de grande valeur. |

Les fouilles de Martin du Gard

On a aperçu tout à l'heure Roger Martin du Gard à une soirée mondaine donnée par Mme Eriv. Au cours de l’année 1905, à grand frais, étudiant à l'école des Chartes, Martin du Gard est autorisé par Mme Lepel-Cointet à dégager les assises du transept et du chœur de la grande église. Il loge alors chez les Ray, à Yainville. Du Gard est aidé dans ses fouilles par M. Dubuc, le gardien de l'abbaye.

En 1906, le personnel appointé par Mme Eric est composé de trois religieuses dites gardes-malades, une institutrice privée, le vieux jardinier Louis Beauquin qui vit avec femme et nièce, le concierge Pierre Dubuc et toute sa famille travaillant aux jardins, soit six personnes...

Un numéro de La Croix du 5 juillet 1907 nous dit que Mme Eric versa son obole aux orphelins de la mer. En 1907, présentée par MM Lefèvre-Pontalis et Léon Mesnard, elle est admise à la Société française d'archéologie. Elle fait aussi partie de la Société des amis du Louvre.

1908: La maison Baron Aîné, de Déville, consolide le porche et les tribunes du grand portail et reconstruit le pignon central sous la direction de M. Ventre, l'architecte des Monuments historiques. Mme Lepel-Cointet en est la commanditaire à ses frais.

Victime d'un escroc

Gil Blas, 27 juin 1908, le nom des Lepel-Cointet apparaît encore dans la rubrique des faits-divers :

Un nommé Lechmer, employé de M. Lepel-Cointet, agent de change, a été arrêté hier. Employé au mouvement des titres, Lechner, grâce à des virements et à des écritures fictives, avait trouvé moyen de commettre plus de 330.000 francs de détournements pour se livrer il des spéculations de Bourse. C'est au mois de juillet 1905 qu'il avait commencé à se livrer à ces manœuvres coupables. Peu à peu, par suite des pertes qu'il avait subies, les sommes dérobées étaient de plus en plus importantes. « J'espérais faire un coup, a-t-il déclaré, et rembourser l'argent que j'avais pris. » M. Péchard, commissaire de police du quartier Guillon, est allé hier matin opérer une perquisition au domicile de Lechner, au Parc Saint-Maur.

Le chauffeur de Mme Eric

Le 4 mai 1909, cinq hommes pesant plus de 100 kg se réunirent au café Ameline, à Jumièges, posant ici en arrière-plan avec son épouse. Il s'agissait de MM Lamy, Rousseau, Porte, le boucher, Jules Ibert, le forgeron ou Louis Vauquelin, le patron de l'hôtel de l'abbaye, il y a un doute. Enfin Baptiste Fradet, le chauffeur de Mme Lepel-Cointet.

1909 est aussi l'année où Martin du Gard publie son étude. Cette même année 1909, Gadeau de Kerville revient à Jumièges en compagnie de la Société des amis des sciences naturelles. Avec quelques excursionnistes, il capture dans les souterrains de l'abbaye des chauves-souris.

Entre confrères...

31 mai 1910 : La société française d'archéologie termine un périple à Jumièges.

Mme Lepel-Cointet. membre de notre Société, nous avait ménagé à Jumièges une charmante réception. Après avoir esquissé l'histoire de l'abbaye, la construction de l'église au Xe siècle, les grands travaux du XIIIe et du XIVe siècle, puis la triste période ou le vandale Lefort, marchand de bois à Canteleu, fit sauter le chœur gothique, M. E. Lefèvre-Pontalis rend hommage à Mme Lepel-Cointet, qui s'est imposée de lourds sacrifices pour conserver les ruines à l'admiration des visiteurs. Au nom du Conseil administratif, il lui remet la grande médaille de vermeil à l'effigie de M. de Caumont, comme témoignage de la reconnaissance de tous les archéologues français. Ses paroles sont vivement applaudies. Puis notre directeur félicite notre confrère M. André Ventre, architecte en chef des monuments historiques qui a dirige les travaux si délicats de consolidation et sauvé le pignon de la façade d'une ruine imminente. commente éloquemment la devise NE PEREAT gravée sur la médaille qu'il est heureux de lui offrir.

Chacun regrettait, l'absence de M. Martin du Gard, auteur de la récente monographie de l'abbaye, car il eut été fort intéressant de l'entendre justifier son opinion sur quelques points délicats. (...) M. Paul Vitry a fait ressortir l'intérêt archéologique et artistique du Musée lapidaire qui renferme le tombeau des prétendus Énervés, un retable gothique représentant l'Annonciation et la Visitation, de belles sculptures du XIVe siècle et surtout la tête de la statue funéraire d'un abbé de la même époque, qui est un véritable chef-d'œuvre. Au lunch, notre directeur a remercié encore une fois Mme Lepel-Cointet de son aimable accueil, en buvant a sa santé et à celle des ruines qu'elle s'est plu à embellir par le décor féerique des arbres séculaires.

L'assassinat du maire

14 juillet 1910. Sur la place de Jumièges, Jules Martin, conseiller municipal, tire sur son maire. Le garde-champêtre terrasse l'assassin, aidé d'Eugène Sursin, un valet de chambre de Mme Lepel-Cointet accouru sur les lieux. Le chirurgien le plus proche, il est à Rouen. On télégraphie au Dr François Hue. Réponse: Monsieur Hue est en villégiature pour 24 heures à Etretat. Immédiatement, Mme Lepel-Cointet ordonne à son chauffeur de s'y rendre. Il est 13h30 quand l'auto s'élance à la recherche de l'éminent chirurgien.

Drame sur la route de Jumièges

30 octobre 1910. Dans la soirée d'hier, vers neuf heures, le comte de Bonvouloir, venant de Paris et se rendant à Jumièges, traversait Rouen quand, sur le boulevard du Mont-Riboudet, il aperçut devant lui, malgré la boue qui recouvrait ses phares, un homme traînant une charrette à bras. Il essaya de l'éviter, mais il atteignit la charrette à l'arrière et la fit tournoyer si brusquement que celui qui la traînait fut projeté violemment sur le sol.

M. de Bonvouloir qui conduisait lui-même son automobile s'arrêta immédiatement et se porta au secours du malheureux qu'il venait de renverser; mais tous les soins furent inutiles. L'homme avait été tué sur le coup. La victime de cet accident est un marchand des quatre-saisons nommé Campart, demeurant à Rouen. En 1907, le comte de Bonvouloir avait été condamné par le tribunal de Bayeux pour blessure par imprudence et vitesse excessive. Son mécanicien, Rivière, père de quatre enfants juché sur le marchepied, avait dû être amputé.

Durant l'été 1911, la société d'histoire d'Eure-et-Loir visite la Haute-Normandie. Jumièges est le clou de notre excursion. Nous sommes introduits par un guide compétent, originaire du pays, qui nous fait revivre tout un passé de domination monacale et de renaissance architecturale (...) Mme Lepel-Cointet, propriétaire de cet important domaine, ayant eu l'amabilité d'autoriser notre caravane à circuler dans toutes les dépendances, nous avons usé largement de l'hospitalité qui nous était offerte.

1912

Mme Eric possédait un portrait d'enfant signé Gustave Ricard peint en 1869. Il fit partie cette année-là. d'une exposition salle du Jeu de Paume. On remarqua la présence de Mme Lepel-Cointet lors d'une réunion aux Amis de la Musique, à l'Université Française des Beaux-Arts (Théâtre Réjane), pour l'audition d'œuvres de M. Ch.-M. Widor, accompagnées par le Maître et interprétées par Mme Charles Max.

Février. Présentée par MM Vernier et Le Verdier, Mme Eric est admise à la société de l'histoire de la Normandie. Elle en démissionnera en 1925.

1913

Le 1er février, le nom de Mme Eric apparaît dans une souscription en faveur d'un plan de la Rome antique.

Mme Lepel-Cointet offre une pompe à bras au corps des sapeurs pompiers.

Vers cette époque, M. Détienne devient le guide de l'abbaye. Il s'installe dans le logis de l'entrée. Avec son beau-père, il a aidé aux fouilles archéologiques de Martin du Gard. Il verra se tenir ici le congrès d'archéologie sous la présidence de Lefebvre-Pontalis. Puis vint le Prince de Galles qui regretta ne point pouvoir monter aux tours...

représentation d'Eric Lepel-Cointet au Père Lachaise aujourd'hui disparue....

1914

Le 18 juin, Le Mystère de la Passion fut donné dans les ruines.

En juillet au golf-club de Tours, se distingue une Lepel-Cointet.

Mme Eric était abonnée au journal Le Gaulois qui annonçait ses déplacements de Paris à Jumièges ou encore au château d'Audrieu. Le 8 mai 1914, il publie cet article : L'enchantement continue en montant vers le nord des la France, où nous ne voulons citer que deux des plus belles ruines d'abbayes. C'est d'abord Jumièges, la plus sublime de toutes. Rien ne peut rendre l'émotion que donne la superbe basilique, privée de ses voûtes mais riche encore de ses murs et de ses trois tours. La robustesse des piliers, des arcs et des murailles est le plus éloquent témoignage de son antique splendeur. Sa puissance et sa richesse sont marquées aussi par les vestiges de deux autres églises secondaires qui se relient à l'édifice grandiose. Debout sur l'horizon, Jumièges ruiné semble encore défier les ans. Mme Lepel-Cointet, qui a si bien su garder ce beau lieu, habite le charmant logis abbatial du dix-septième siècle. On admire dans les jardins un escalier célèbre par son originale et harmonieuse invention.

Nous sommes le 29 septembre 1866. Marianne Lepel-Cointet est dessinée ici

par Senties, l'auteur du tableau représentant le miracle des rats dans l'église de Jumièges. La famille conserva une étude au lavis de l'artiste.

La Grande guerre

Le jour où sonna le tocsin, une noce s'égayait dans les ruines de l'abbaye.

En 1916, à Paris, Mme Eric fait don de deux gravures avant la lettre de M. Ardail pour une tombola au profit des tuberculeux de guerre.

En juin 1917, la revue du diocèse parle des églises en ruines. Que de réparations en effet eussent été faciles, exécutées en temps opportun, dont l'omission entraîne des conséquences irréparables. Mgr le Cardinal devait en avoir un exemple sous les yeux, quelques jours après, avec l'église paroissiale de Jumièges. C'est un monument de vastes proportions et d'une architecture intéressante, mais qui, n'ayant jamais été l'objet d'un entretien sérieux, tombe en ruines. Quelques centaines de francs chaque année, bien employés, y eussent suffi ; aujourd'hui il faudrait une somme considérable pour remédier au mal, dont on n'a pas enrayé les progrès, et qu'on ne sait comment réparer. D'autres ruines, à côté de celles-là, sont religieusement protégées, et Son Éminence a pu voir avec quelle bonne grâce et quel goût artistique Mme Lepel-Cointet, propriétaire des restes de la fameuse abbaye de Jumièges, en fait les honneurs.

La famille Lepel-Cointet aura versé son tribut à la Grande guerre. Le mari de Madeleine Lepel-Cointet, le comte Paul Achard de Bonvouloir s'est engagé à 54 ans dès le début des hostilités pour se rendre dans les Dardanelles où il contracta les germes qui devaient l'emporter en août 18. Il avait insisté pour poursuivre son service. Réformé, il en éprouva un grand chagrin.

L'autre fille de Mme Eric, Marianne, épouse Boisbertre, aura également la douleur de perdre son gendre, mort dans l'Aisne le 17 juin 1916. C'était le comte de Servin. Une Lepel-Cointet fut infirmière à l'hôpital auxiliaire de Maison-Laffite.

L'après-guerre

En 1919, Mme Eric consent à faire classer les ruines au titre des monuments historiques. Une collaboration avec l'administration des Beaux-Arts se développe.

Juillet 1921 Monseigneur l'Archevêque était attendu à Jumièges. La journée, déjà bien remplie s'acheva par la visite à la Maison des œuvres confiées aux excellentes Religieuses de Torfou, et par la contemplation du spectacle grandiose qu'offraient les grands pans de murs et les tours délabrées de l'abbaye, à cette heure calme du soir, sous les rayons du soleil couchant. Ici et là, Monseigneur •l'Archevêque fut heureux de trouver madame Lepel-Cointet, propriétaire et gardienne éclairée des ruines, insigne bienfaitrice des œuvres.

Madeleine

Lepel-Cointet enfant.

Madeleine

Lepel-Cointet enfant.En 1921, Mme Eric rémunérait une journalière du nom de Hélène Schmit, née à Jumièges en 1869. Le jardinier Dubuc est toujours là avec femme et fille. Le concierge est Eugène Détienne, avec son épouse et deux enfants dont l'aîné est comptable chez Mustad.

On ne voit plus apparaître de religieuses. Les domestiques attachés à la famille ainsi que le chauffeur doivent être recendés à Paris et faire le voyage lors des séjours à Jumièges.

En l'église de Jumièges, le 16 novembre 1921, a été célébré dans la plus stricte intimité le mariage du baron Charles de Vaux, décoré de la croix de guerre, fils du baron Amédée de Vaux, décédé, et de la baronne de Vaux, née Corot Laquiante, avec Mlle Diane de Bonvouloir, fille du comte Paul de Bonvouloir, décédé, et de la comtesse Paul de Bonvouloir, née Lepel-Cointet. Les témoins étaient, pour le marié le baron de Vaux, consul général de France, son cousin pour la mariée le comte de Bonvouloir, son oncle. La quête était faite par Mlle de Bonvouloir et Mlle Depret.

27 août 1924, visite de la société historique et archéologique de l’Orne. Après les formalités nécessaires pour pénétrer dans le parc de Mme Lepel-Cointet, nous nous avançons vers l'ancienne église de l'abbaye et un de nos collègues, M. Louis-Marie Michon, ancien élève de l'Ecole des Chartes, bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, nous donne les très intéressants et très documentés renseignements, d’après lesquels j'ai rédigé les notes qu'on va lire

En 1927, on remercie de son concours Mme Eric pour sa participation à une exposition sur Marie Antoinette et sa cour, à la bibliothèque de Versailles. Il a prêté un sécateur d'or, attribué à la reine et ayant appartenu à Tinan. Cette année-là, Mme Eric fait don à l'Etat du musée lapidaire. Eugène Lefèvre-Pontalis en a dressé le catalogue.

26 décembre 1927. Au cours des travaux de restauration qui m'étaient confiés, témoigne Lanfry, il m'a été donné, avec la bienveillante autorisation de Mme Lepel-Cointet, de pouvoir entreprendre des fouilles dans le transept et le chœur de l'église Notre-Dame. Il découvrira le déambulatoire roman de la grande église. En 1928, il restaure les parties hautes de la tour lanterne.

1930 : M. Lanfry a signalé aux Amis des Monuments rouennais l'intérêt qu'il y aurait à protéger de manière efficace l'horloge ancienne, pouvant dater du xve siècle, et qui est exposée dans l'une des salles en ruines de l'Abbaye de Jumièges. D'accord avec M. Auvray, il demandera à Mme Lepel-Cointet l'autorisation de la mettre à l'abri, par exemple dans le musée des ruines.

La mort de Mme Eric

18

mars 1931, Mme Eric rend l'âme. Elle avait 94 ans. Son

testament

rédigé le 17 janvier 1930 léguait le

domaine

à sa fille Marie-Madeleine, à charge de rapporter

à la succession une somme déterminée.

Outre ses appartements parisiens, il

semblerait qu'elle ait eu aussi une villa à

Saint-Raphaël.

18

mars 1931, Mme Eric rend l'âme. Elle avait 94 ans. Son

testament

rédigé le 17 janvier 1930 léguait le

domaine

à sa fille Marie-Madeleine, à charge de rapporter

à la succession une somme déterminée.

Outre ses appartements parisiens, il

semblerait qu'elle ait eu aussi une villa à

Saint-Raphaël. 1933. MM. Lanfry et Auvray signalent les difficultés soulevées par les héritiers de Mme Lepel-Cointet, au sujet des ruines de l'abbaye, et M. Auvray dépose le vœu suivant, qui est adopté : La Commission départementale des Antiquités, vu les dégâts occasionnés aux ruines de Jumièges lors des gelées du mois de février dernier, émet le vœu que des travaux de consolidation soient exécutés dans le plus bref délai, afin de sauver d'un désastre ce qui reste des ruines de l'abbaye. Cette année-là, Lanfry consolide les parties hautes des chapelles rayonnantes encore debout. En 1933 et 1934, il porte ses soins sur la tour nord de l'église. La corniche menaçait de s'écrouler.

La fin d'une dynastie

Le 24 novembre 1936, la nouvelle propriétaire des ruines décède à son tour.

On nous prie d'annoncer la mort à l'abbaye de Jumièges de la comtesse Paul de Bonvouloir, née Lepel-Cointet. Le service sera célébré en l'église de Jumièges demain vendredi 27 novembre, à onze heures ; l'inhumation aura lieu le samedi 28 novembre, onze heures, au cimetière du Père-Lachaise.

Ses enfants héritent. Ce sont Marie-Arlette Achard de Bonvouloir, épouse du général Hennet de Goutel, Pierre-Antoinette Marie Sybille Achard de Bonvouloir, Marie Guillemette Diane Achard de Bonvouloir, épouse d'Amédée Charles Moisson, baron de Vaux. Ils demeurent tous à l'abbaye.

En

1940, les Allemands occupent le logis abbatial et un

précieux

manuscrit aurait disparu. Sur cette photo prise à la

sauvette,

on voit une guérite devant l'abbaye.

En

1940, les Allemands occupent le logis abbatial et un

précieux

manuscrit aurait disparu. Sur cette photo prise à la

sauvette,

on voit une guérite devant l'abbaye.Le Journal de Rouen du 5 mars 1943 détaille le projet d'acquisition des ruines par l'Etat.

Se disant harcelés par l'administration, les héritiers vendent l'abbaye à l'État le 12 août 1946. Avant de quitter les lieux, ils gratifient la chapelle de la Vierge, à l'église paroissiale, d'une esquisse de Lebrun représentant le Christ servi par les anges après l'épreuve de la tentation. Ils s'engagent en outre à verses des aumônes à la paroisse comme par le passé. Portée sur la charité, Mme Eric avait doté l'église de son mobilier alors qu'elle était dans un triste état un siècle plus tôt.

En janvier 1948, l'abbé Coupel, dans le bulletin paroissial de Jumièges et Yainville consacre une article aux familles Lepel-Cointet de Bonvouloir : "Départs regrettés". Une page se tourne...

Sybille Achard de Bonvouloir reviendra à l'abbaye en juin 1954 pour y donner une conférence dans le cadre du congrès du XIIIe centenaire de l'abbaye. "Notre cœur, dit-elle alors, demeure et demeurera à Jumièges..." Le 13 juin, le chanoine Jouen lui dédicace son livre sur l'histoire et les légendes de Jumièges, paru chez Lecerf.

En 2016, sa famille cède ses archives gémétiques au Département.

H Bougon a écrit le 05/04/2015 :

Mille Félicitations pour ce document. Je suis tres interessé par la découverte de ce document car je descend de la famille Lepel Cointet-Dupasseur j'ai une exellente photo de mon oncle J. DEMONCHY sur une des deux "tours" de l'abbaye (vers 1930), mon arbre genealogique est sur "geneanet.org

Annick et Jean Pierre MARREC ont écrit le 27/09/2015 Bonjour, je fais actuellement une recherche sur un peintre Herman Van den ANKER qu'aurait fréquenté AUGUSTE OUIZILLE dont la fille Camille Marie Elisabeth OUIZILLE s'est mariée le 10 septembre 1883 avec Louis André Alfred LEPEL COINTET; Qui pourrait me donner une piste pour contacter un descendant , un livre est actuellement en préparation, et nous savons que MR.Auguste OUIZILLE possédait de nombreuses toiles .Merci par avance, vous pouvez également me joindre au 06 87 43 18 72

Thierry ENGELS a écrit le 30/09/2016 : Toutes mes félicitations pour ce magnifique article de la famille Lepel-Cointet qui possédée le château Aurélien à Fréjus (Var) et que je ne manquerai pas d'ajouter dans mon futur dictionnaire ( https://www.facebook.com/thierry.engelsdebruma )